tirto.id - Pada mulanya selfie adalah persoalan angle: Anda perlu menaikkan posisi ponsel sekitar 45 derajat. Tapi yang tak kalah penting tentu saja pose. Buka lebar-lebar mata Anda, naikkan alis, dan sunggingkan senyum seolah-olah berkata apa yang sedang Anda lakukan bukan hal serius. Agak sayu pun tak dilarang. Tata rambut sedemikian rupa hingga menampilkan kecantikan natural, persis saat Anda baru bangun tidur tapi dalam kesadaran narsis: bahwa Anda sudah rupawan sejak dari alam barzah. Pipi adalah pusat keseksian, bibir perlu sedikit dimonyongkan, dan... cekrek!

Sekarang saatnya memfilter hasil jepretan. Pilih foto yang fokus pada wajah, latar belakang ngeblur,tone warna lembut, dan pilih yang paling mengeluarkan aura sephia,seakan Anda kembali ke era vintage. Kelar! Foto Anda pun resmi menjadi sebuah mahakarya.

Sayang bila mahakarya itu tak memperoleh pengakuan dan apresiasi sepantasnya. Dalam satu ketukan, Anda bisa mengunggahnya di Twitter, Facebook, Instagram, atau media sosial lain yang Anda hidupi sebagai “dunia kedua”. Prosedur usai, maka selanjutnya Anda akan kebanjiran notifikasi “like”, “share”,”retweet”, love”, atau bahkan “share”.

Di tahap ini Anda senyum-senyum sendiri menatap layar ponsel, diiringi berbagai perasaan dari bahagia, bangga, hingga merasa eksis. Apapun itu, ternyata Anda tak akan merasa puas dengan sekali jepret saja. Anda ketagihan. Foto lagi, filter lagi, unggah lagi. Lagi, lagi, dan lagi!

Demikian kiranya ilustrasi sederhana bagaimana virus selfie menyebar layaknya dulu orang-orang tergila-gila dengan tren Gangnam Style. Semua orang yang pernah menggunakan telepon pintar pasti sudah pernah melakukan selfie. Sebagian bahkan ada yang menjadikan aktivitas narsis ini secara rutin. Ada yang disimpan untuk konsumsi pribadi, ada juga yang diuggah ke media sosial—sebagai penegasan eksistensi diri.

Ledakan Selfie

Kemunculan internet dan media sosial merupakan pendorong merebaknya tren selfie. Hal ini dimulai saat foto dengan tagar #selfie pertama muncul di website Flickr di awal tahun 2004 silam. Namun, booming selfie sebagai viral di dunia maya menemukan sumbu ledaknya saat ponsel pintar pada tahun 2010, terutama kemunculan iPhone 4, yang mulai memasang kamera di bagian depan ponsel.

Tiga tahun berselang, laporan komunikasi dari Ofcom menyatakan bahwa 60 persen orang Inggris sudah memiliki ponsel pintar. Riset terbaru dari Pew Research Centre di Amerika Serikat menunjukan bahwa 91 persen dari 800 responden anak mudanya pernah memposting foto selfie mereka ke dunia maya. Itu adalah kenaikan dari persentase 79 persen di tahun 2006.

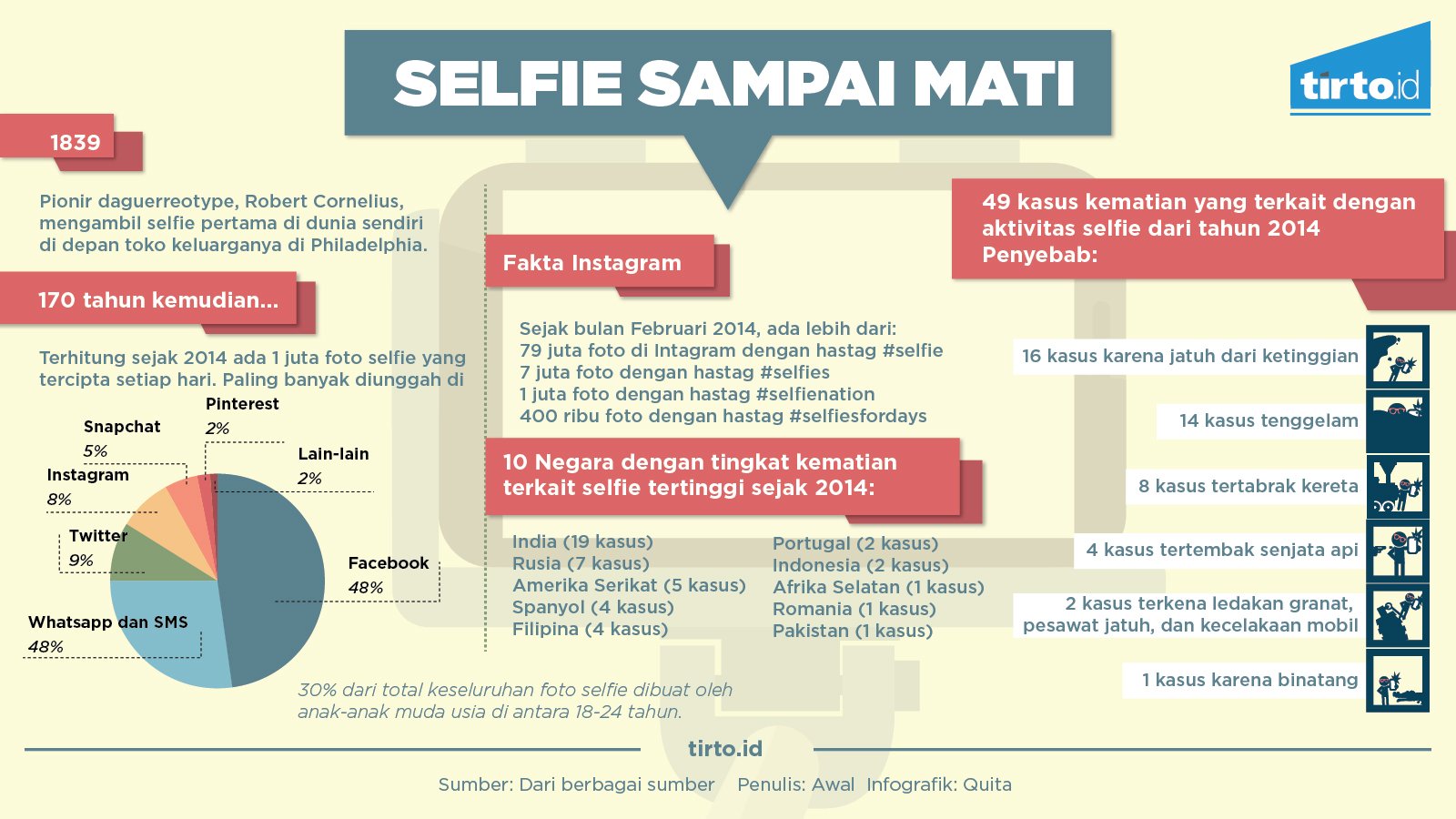

Data TechInfographic menunjukkan, dua tahun yang lalu ada 1 juta foto selfie tercipta setiap hari. Paling banyak diunggah di Facebook (48 persen), Whatsapp dan SMS (27 persen), Twitter (9 persen), Instagram (8 persen), Snapchat (5 persen), dan Pinterest (2 persen).

Sementara menurut data Samsung pada 2014, sebanyak 30 persen pembuat foto selfie adalah anak-anak muda usia di antara 18-24 tahun.

Khusus untuk Instagram, Lev Manovich, profesor ilmu komputer di The Graduate Center, The City University of New York, pernah membuat penelitian untuk menjajaki fenomena selfie di Instagram. Hasilnya, terhitung bulan Februari 2014, ada lebih dari 79 juta foto di Intagram dengan hastag #selfie. Ini belum termasuk 7 juta foto dengan hastag #selfies, 1 juta foto dengan hastag #selfienation, 400 ribu foto dengan hastag #selfiesfordays dan banyak foto selfie lain yang diunggah tanpa hastag #selfie.

Namun foto-foto itu sesungguhnya masih biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan foto astronot asal Jepang, Aki Hoshide, yang pada Desember 2012 menciptakan foto selfie dari luar angkasa (seperti yang dilakukan Buzz Aldrin di tahun 1966). Hasilnya menakjubkan: foto diri Hoshide membelakangi matahari yang bersinar cerah di belakangnya, dan pantulan bumi yang bulat dan biru juga terlihat hasil dari pantulan helm yang dikenakannya.

Jauh sebelum budaya selfie menjadi kebiasaan yang kelewat murah, bahkan gratis seperti sekarang, foto diri sesungguhnya sudah pernah dilakukan 170 tahun yang lalu. Tepatnya pada 1839, saat pionir daguerreotype dalam dunia fotografi, Robert Cornelius, mengambil foto dirinya sendiri di depan toko keluarganya di Philadelphia.

Eksperimen selfie juga sempat dilakukan oleh beberapa orang di tahun 1970-an. Salah satunya oleh ikon budaya pop Andy Warhol, kala kamera polaroid mulai diproduksi dan membebaskan fotografer amatir dari siksaaan ruang gelap. Namun, roll film saat itu masih mahal sehingga belum terjangkau bagi orang awam dan budaya foto era itu belum sespontan hari ini.

Narsis? Tentu Saja!

Setelah selfie menjadi salah satu perilaku yang paling mewakili kebudayaan populer era digital ini, tak susah untuk menemukan berbagai penelitian yang menunjukkan hubungan kuat antara selfie dengan narsisme alias kecintaan terhadap diri sendiri secara berlebihan. Hubungannya pun saling-silang. Bisa jadi teknologi ponsel pintar plus media sosial membuat orang yang sebelumnya biasa saja menjadi narsis. Namun, bisa juga sifat narsis itu sudah ada terpendam sejak lama dan ponsel pintar serta media sosial menjadi kanal penyalurannya.

Satu penelitian yang dilaksanakan Ohio State University pada tahun 2015 pernah melibatkan 800 laki-laki umur 18-40. Mereka diminta untuk mendeskripsikan perilaku mengunggah foto diri mereka ke media sosial. Termasuk seberapa sering dan apakah foto unggahan tersebut diedit dulu atau tidak, dan jika pun diedit, bagaimana dengan cara mengeditnya.

Hasilnya sesuai dengan hipotesa awal: ada hubungan kuat antara kebiasaan mengunggah foto selfie dengan perilaku narsisme, terutama dengan praktik mengedit foto alias memanipulasi foto asli menjadi lebih “sophisticated”. Intinya, orang yang kecanduan selfie plus rajin mengunggahnya ke media sosial adalah pengidap narsisme. Namun mereka yang mengeditnya terlebih dahulu berada dalam level narsisme yang lebih tinggi.

Mei lalu para peneliti di University of Toronto mengadakan penelitian serupa dengan mengikutsertakan 198 mahasiswanya, termasuk 100 orang di dalamnya adalah pelaku selfie rutin. Setiap responden diminta selfie dan difoto oleh responden lain. Lalu masing-masing responden diminta menilai foto responden lain menggunakan standar seberapa menarik hasilnya jika diunggah di sosial media. Para penilai juga melibatkan 178 orang luar kampus yang diminta menilai seberapa menarik dan narsisnya para responden, dipertimbangkan dari hasil foto selfienya.

Hasilnya, para pelaku selfie baik yang rutin dan yang tidak dinilai terlalu percaya diri oleh responden penilai. Khusus untuk yang rajin selfie dan rajin mengunggahnya ke media sosial, mereka dinilai sebagai orang-orang yang menaksir terlalu tinggi kadar menariknya diri mereka. Dalam bahasa yang lebih jujur, para responden sesungguhnya tak semenarik yang mereka pikir. Mereka dilanda sindrom overconfidence alias kepercayaan diri yang meluber-luber meski kenyataan berkata lain.

“Selfie telah merevolusi bagaimana cara kita mengumpulkan informasi otobiografi tentang diri kita sendiri dan teman-teman kita,” kata Dr Mariann Hardey, pengajar ilmu marketing di Durham University dan spesialis wacana jaringan sosial digital.

“Ini tentang bagaimana seseorang menulis ulang dirinya secara terus menerus. Fenomena selfie adalah perpanjangan dari kontruksi alamiah tentang kedirian kita. Selife adalah tentang bagaimana mempresentasikan diri kita dalam kemasan yang terbaik, serupa dengan kebiasaan para perempuan memakai riasan atau laki-laki rajin pergi ke gym untuk membentuk tubuh yang ideal. Ini adalah aspek performa tentang memahami diri yang senantiasa rentan (akan pengakuan dari orang lain),” paparnya kepada The Guardian.

Kebutuhan akan aktualisasi dan penghargaan diri dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow ditempatkan di dua level puncak tertinggi piramida. Dua kebutuhan itu muncul setelah kebutuhan fisiologis (dasar), kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan akan kasih sayang telah terpenuhi. Di era serba digital dan aksesibilitas atas teknologi dan internet makin terjangkau, dua ceruk kebutuhan itu segera terisi dengan aktivitas selfie.

Jangan Sampai Mati

Jika memang hasrat narsis itu sudah ada dari sananya, mau bagaimana lagi? Hanya barangkali kadar kenarsisan orang memang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, aktivitas selfie dan ragam kelanjutannya di media sosial bisa jadi jalan bagi orang-orang yang memiliki self esteem (harga diri) rendah dalam pergaulan di dunia nyata, untuk meraih self esteem yang lebih tinggi meski hanya di dunia maya.

Selfie menjadikan hidup lebih hidup dan menjaga konsep ke-diri-an seseorang tak mati hanya karena di dunia nyata ia seorang introvert alias tak nyaman berada di keramaian atau bersama orang lain—terutama orang asing (Ingat: introvert bukan antisosial). Bagi sejumlah kalangan, selfie bahkan menjadi jalan untuk berkesenian atau mencari pundi-pundi keuntungan.

Bagaimana bila yang bersangkutan akhirnya kecanduan selfie atau susah membedakan mana realitas dan mana yang maya? Selain bergantung definisi “realitas” itu sendiri, selfie masih dalam batas aman jika tak membahayakan diri dan/atau orang lain. Kasus kecelakaan, bahkan kematian, akibat selfie sejak beberapa tahun yang lalu mulai bermunculan, dan data statistik (atas kasus-kasus yang ketahuan) menunjukkan bahwa kewaspadaan dalam ber-selfie ria perlu ditingkatkan.

Merujuk data Statista, sejak tahun 2014 sekurang-kurangnya ada 49 kasus kematian yang terkait dengan aktivitas selfie. 16 kasus karena jatuh dari ketinggian, 14 kasus tenggelam, 8 kasus tertabrak kereta, 4 kasus tertembak senjata api, 2 kasus terkena ledakan granat, pesawat jatuh, dan kecelakaan mobil, sedangkan 1 kasus karena binatang.

Semua kasus didorong oleh kendornya kewaspadaan dari mereka yang terlalu sibuk mengatur angle, pose, pencahayaan, hingga ekspresi wajah saat seflie. Mereka lupa ada bahaya mengancam di sekitar. Ini termasuk mereka yang sengaja selfie di tengah kondisi yang mengancam nyawa. Ada yang menaiki puncak gedung pencakar langit, ada yang selfie di tengah kerusuhan, dan lain sebagainya.

Apalah arti sebuah foto selfie jika harus ditukar dengan nyawa? Mati konyol hanya untuk menyalurkan hasrat narsistik? Pilihan ada di tangan Anda.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id