tirto.id - Sesi latihan pada petang pertengahan Desember 1966 tiba-tiba jadi kesempatan istimewa bagi Kathrine Switzer, seorang mahasiswa Syracuse University, Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, ia berdebat dengan pelatihnya Arnie Briggs tentang Maraton Boston.

Bagi Kathrine, Maraton Boston adalah kisah yang terus diulang bak kaset rusak oleh Arnie tiap kali sesi latihan. Namun, entah mengapa kala petang itu ia tergugah. Ia ingin berpartisipasi dalam maraton itu.

"Setop ngomong tentang Maraton Boston dan biarkan saya ikut!" tukas Kathrine.

"Tidak ada perempuan yang bisa lari di Maraton Boston," balas Arnie.

Saat itu, Maraton Boston memang hanya boleh diikuti laki-laki. Arnie sendiri merasa bahwa jarak sekitar 26,2 mil dan perhelatan tersebut terlalu sulit bagi siapapun yang fisiknya lemah. Saat itu, perempuan dianggap niscaya lemah.

Namun, ketika Kathrine menyebut keberhasilan Roberta Gibb menyelesaikan maraton itu pada April, kesabaran Arnie habis. “Tidak pernah ada perempuan yang berlari di Boston Maraton!” teriaknya.

"Jika ada perempuan yang dapat melakukannya, kamu juga bisa melakukannya, tapi kamu harus membuktikannya dulu kepadaku. Jika kamu bisa lari sesuai dengan jarak maraton itu pada waktu latihan, aku akan menjadi orang pertama yang membawamu ke Boston."

Kathrine tersenyum. Ia gembira karena ambisinya didukung sang pelatih. Selama tiga minggu sebelum lomba di Boston dimulai, ia dan Arnie berlatih lari sepanjang 26,2 mil.

Sisanya adalah sejarah.

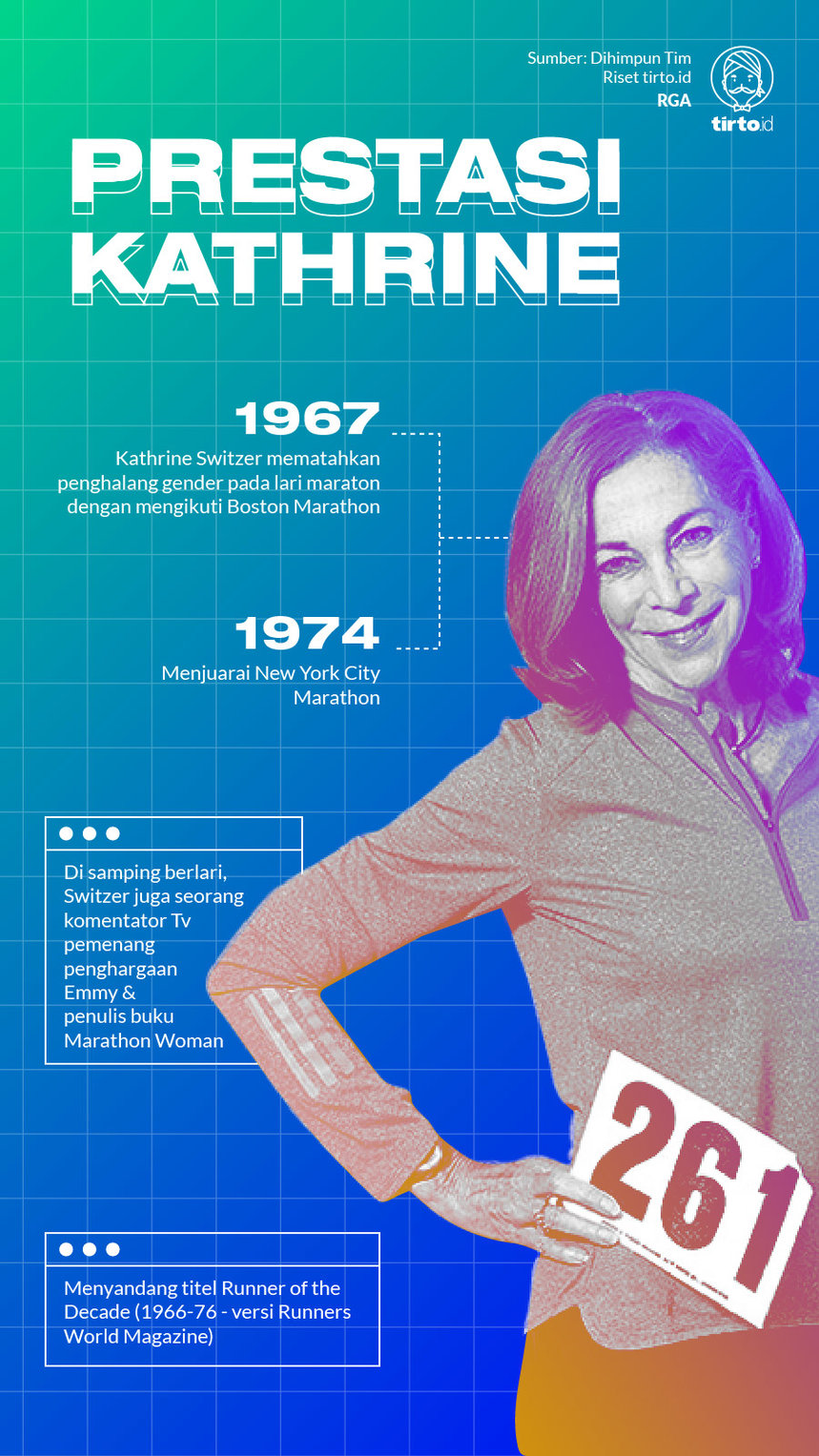

Kathrine pun dikenang sebagai perempuan pertama yang secara resmi menyelesaikan salah satu ajang maraton paling prestisius di dunia itu. Ia mendaftar dengan nama K. V. Switzer, sehingga panitia lomba tidak mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan.

Diambil dari memoar berjudul Marathon Woman (2007), kisah itu dituangkan Kathrine Switzer dalam laman online resmi miliknya.

Selama 70 tahun, perempuan dilarang ikut Maraton Boston. Sebelum Kathrine, Roberta Gibb memang berhasil menyelesaikan maraton tersebut. Namun, nama Gibb tak terdaftar secara resmi.

Keikutsertaan Kathrine bukannya tak memantik kontroversi. Manajer Maraton Boston Jock Semple sempat memergokinya di tengah lomba. Jock bahkan mencoba mencopot nomor lari Kathrine dari punggungnya, tetapi gagal.

Jock dihadang oleh pacar Kathrine, atlet american football Tom Miller, dan pelatihnya, Arnie. Kejadian itu tertangkap kamera wartawan. Kathrine pun jadi buah bibir dunia.

Kejadian itu menguatkan tekadnya untuk menyelesaikan maraton.

"Jika aku tidak menyelesaikan lomba ini, maka semua orang akan percaya bahwa perempuan takkan mampu ikut lomba lari ini," pungkas Kathrine kepada Arnie sembari berlari.

Pada 1972, lima tahun setelahnya, Maraton Boston secara resmi menerima keikutsertaan perempuan.

Seksisme yang Terus Berlanjut?

Dalam sebuah laporan berjudul "Beyond 30 per cent – Workplace Culture in Sport" yang dirilis pada Juni 2018 lalu, disebutkan bahwa perempuan yang bekerja di dunia olahraga merasa dirinya kurang dihargai dan mengalami perlakuan diskriminatif.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa banyak perempuan percaya bahwa dirinya "dibayar lebih rendah untuk melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh pria" dan "menghadapi lebih banyak tantangan untuk berkembang dan merasa tidak dinilai secara adil".

Laporan yang dilakukan oleh organisasi Women in Sport itu memberikan gambaran bahwa seksisme di dunia olahraga masih terus berlangsung, kendati figur-figur seperti Kathrine telah banyak bermunculan. Sebanyak 38 persen perempuan disebut mengalami diskriminasi gender di tempat kerja, berbanding dengan 21 persen laki-laki yang mengaku mendapat perlakukan diskriminatif yang sama. Sebanyak 40 persen responden perempuan merasa jenis kelamin mereka mendatangkan persepsi negatif negatif, berbanding dengan 9 persen responden laki-laki yang memiliki masalah serupa.

Sebanyak 30 persen responden perempuan masih mengalami perlakukan tak senonoh dari lawan jenisnya. Sebaliknya, hanya 11 persen responden pria yang mengaku mendapat perlakuan yang sama.

Sejarah dan tradisi dalam olahraga tertentu, tulis CEO Woman in Sport Ruth Holdaway, telah "berkontribusi menciptakan budaya yang rasanya sangat laki-laki." Ia menambahkan, kendati usaha untuk mengeliminasi diskriminasi gender sudah mulai bermunculan, namun usaha yang lebih besar masih harus terus dilakukan.

Standar Ganda Industri Olahraga

Apa yang dikatakan Holdaway menjadi kebenaran dalam Olimpiade musim dingin 2018.

Guardian melaporkan, perbandingan partisipasi atlet perempuan dan laki-laki pada olimpiade musim dingin 2018 adalah 43:67 persen. Angka ini naik hanya sedikit, yakni 3 persen dari persentase partisipasi atlet perempuan pada olimpiade musim dingin 2010.

Meski angka tersebut menunjukkan perkembangan positif, namun stereotip lemah yang melekat pada perempuan masih sulit dienyahkan. Ini tampak pada sejumlah cabang olahraga yang menerapkan standar yang berbeda untuk durasi dan jarak.

Pada cabang olahraga lompat ski, misalnya, perempuan hanya diperbolehkan melompat dari bukit berukuran normal yakni berkisar antara 85 hingga 109 meter. Sementara itu, pria dapat melompat dari bukit yang lebih tinggi dari 110 meter.

Lebih lanjut, pada cabang olahraga speed skating, trek panjang perempuan memiliki jarak tempuh 5.000 meter, sementara pria 10.000 meter dengan 25 kali putaran.

Dalam "Women in Sports: Double Standards a Double Fault" yang diterbitkan di The Conversation September lalu, Marilyn Giroux dan Jessica Vredenburg menyatakan bahwa standar ganda pada industri olahraga merembet sampai dukungan sponsor pada atlet-atlet elit.

Mereka mencatat bahwa atlet perempuan tidak disukai ketika memiliki citra sebagai pendobrak tradisi ('bad girl'). Namun, hal sebaliknya terjadi pada atlet laki-laki yang lebih mudah diterima oleh para sponsor, apalagi jika punya kesan 'bad boy'.

Masih merujuk Giroux dan Vredenburg, lebih dari 70 persen petenis top laki-laki yang tercantum dalam daftar 200 petenis teratas dunia berpenghasilan lebih tinggi ketimbang petenis perempuan di daftar yang sama. Di sepakbola, atlet laki-laki yang memenangkan piala dunia berhak memperoleh hadiah uang 28,6 juta dolar AS, sementara atlet perempuan hanya menerima 820.000 dolar AS saja.

"Atlet perempuan seringkali cuma dinilai berdasarkan penampilan fisik dan daya tariknya, sementara atlet laki-laki dinilai khususnya dari kinerja dan keterampilan mereka," tulis Marilyn dan Jessica.

Kapankah ketidakadilan ini bakal hilang dari dunia olahraga?

Jelas tak mungkin dalam waktu dekat. Kasus dilarangnya setelah hitam-hitam catsuit petenis perempuan Serena Williams dari gelaran Perancis Terbuka pada Agustus 2018 oleh Federasi Tenis Perancis adalah bukti paling keras.

Editor: Windu Jusuf