tirto.id - Pada pagi yang tidak terlalu awal di Cipacing, seorang penjual senapan tampak belum sepenuhnya ditinggalkan kantuk. Ia baru membuka tokonya.

“Di Cikeruh,” jawabnya saat saya bertanya di mana pusat pembuatan bedil angin.

“Dari sini lurus, nanti ketemu plang bertuliskan ‘Brimob’, nah dari situ belok kiri,” imbuhnya.

Cikeruh adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jalan desa yang saya lalui tidak terlalu bagus. Bolong di sana-sini dan berdebu. Di pinggir jalan terdapat beberapa patung orang yang tengah memegang senapan, juga replika bedil berukuran kira-kira dua meter.

Saya menemui Idih Sunaedi (77), salah seorang pengrajin bedil angin dan ketua Koperasi Bina Karya—koperasi yang beranggotakan para pengrajin dan penjual senapan angin.

Menak Sumedang sebagai Sang Pemula

Menurut Idih, mula-mula warga Cikeruh adalah pembuat pedang samurai yang dipesan orang-orang Belanda pada akhir 1800-an. Untuk lebih meningkatkan keterampilan, konon para leluhurnya disekolahkan ke Belanda. Mulai 1923 mereka membuat pelbagai perkakas sederhana yang biasa digunakan dalam keseharian. Bahkan mereka pun membuat jarum dan masker anjing.

“Baheula kolot-kolot bapa kapaké ku Belanda (Dulu para leluhur bapak dapat diandalkan [untuk membuat barang-barang itu] oleh Belanda),” ujarnya.

Selain menemui Idih, saya juga menemui pengrajin yang lain, yakni Ade Supriatna (67). Berdasarkan keterangannya, pembuatan bedil angin di Cikeruh mula-mula dirintis kakeknya yang bernama Raden Soemadimadja, keturunan menak Sumedang.

Karena tidak betah dengan kehidupan di lingkungan para priyayi, Soemadimadja berkelana dan menetap di Cikeruh. Ia awalnya hanya membuka bengkel besi. Namun saat itu di wilayah Jatinangor terdapat sejumlah perkebunan milik orang Belanda, atau Ade menyebutnya “kontrak”. Dari sinilah cerita bedil di Cikeruh bermula.

Para pemilik perkebunan rata-rata mempunyai senapan untuk berburu dan keperluan lainnya. Sekali waktu, senapan milik seorang juragan kebun rusak dan kakeknya diminta untuk memperbaiki.

“Da panginten ari kedah ngoméan ka Belanda mah tebih, janten dongkap ka pun aki miwarang dilereskeun (Karena mungkin untuk memperbaiki [senapan] ke Belanda terlalu jauh, maka [pemilik senapan itu] datang ke kakek saya menyuruh untuk memperbaikinya),” ucap Ade.

Soemadimadja sebetulnya awam soal senapan, tapi ia tak bisa menolak permintaan sang juragan kebun. Secara autodidak, ia akhirnya dapat memperbaiki senapan. Sejak itu namanya mulai dikenal para juragan kebun di Jatinangor sebagai ahli memperbaiki senapan.

Seiring waktu, Soemadimadja pun akhirnya mampu membuat bedil. Seperti keterangan Idih yang menyebut leluhurnya pernah disekolahkan ke Belanda, konon Soemadimadja pun pernah dibawa ke Belanda untuk mendalami ilmu tentang pembuatan senapan.

Ade menambahkan, Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, yang terkenal sebagai pembuat senjata tajam, masih ada hubungannya dengan Soemadimadja.

Hal itu terjadi karena dalam pengembaraannya meninggalkan lingkungan menak di Kabupaten Sumedang, Soemadimadja pernah juga tinggal di Sukabumi dan mungkin mempunyai seorang istri dari daerah tersebut. Ade mengatakan kakeknya mempunyai tiga orang istri, dan neneknya adalah istri yang terakhir.

Keterampilan Soemadimadja diturunkan kepada salah seorang anaknya, yaitu Pipik Soemadimadja, ayahnya Ade. Menurut Ade, ayahnya sempat bekerja di Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) sehingga sekarang terdapat satu ruangan di Pindad yang bernama Pipik Soemadimadja sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Ade pun menamai perusahaan dagangnya dengan nama “PD Pipik Putra”.

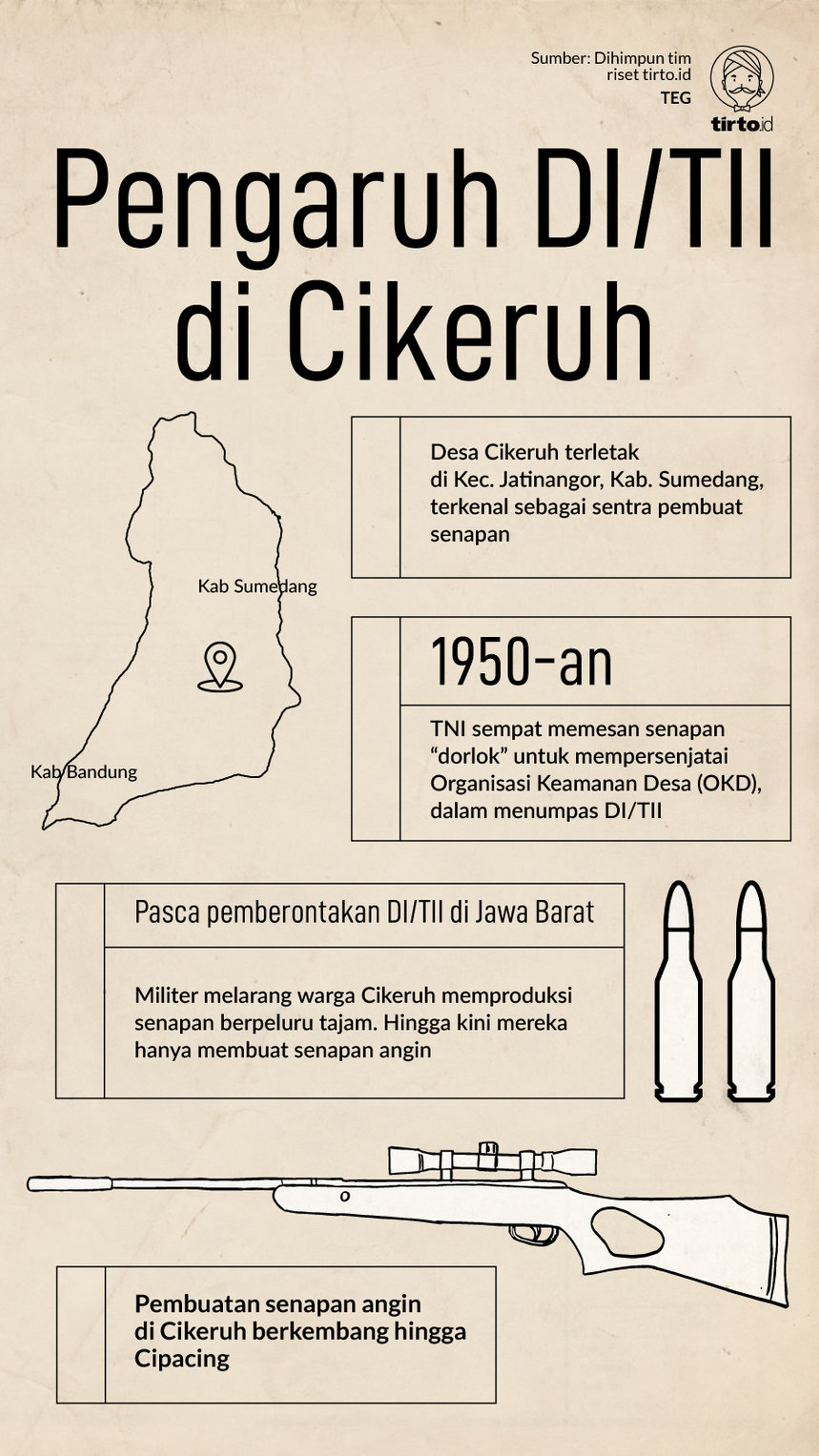

Bedil Dorlok untuk Menumpas DI/TII

Ketika pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo di Jawa Barat mulai mendekati masa akhir, para pengrajin di Cikeruh mendapat pesanan dari TNI untuk membuat bedil “dorlok” (didor kemudian dicolok). Dorlok artinya setelah ditembakkan, senapan mesti ditusuk untuk mengeluarkan selongsong, kemudian diisi peluru lagi.

Bedil dorlok diproduksi untuk mempersenjatai milisi bentukan TNI, yakni Organisasi Keamanan Desa (OKD), yang membantu TNI dalam menumpas DI/TII. Menurut Idih, pesanan bedil ini datang lewat sejumlah Komando Distrik Militer (Kodim) yang bermarkas di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat, yang hampir semuanya terpapar pemberontakan DI/TII.

“Kusabab dorlok mah hiji-hiji, teras wéh ngadamel dorma, janten sakali némbak téh tiasa lima (Karena dorlok [sekali tembak] hanya satu peluru, maka dibuatlah [senapan] dorma (didor lima), jadi sekali tembak bisa [memuntahkan] lima [peluru]),” ujar Idih.

Baik Idih maupun Ade mengatakan, meski DI/TII tahu bahwa bedil yang dipakai para anggota OKD diproduksi di Cikeruh, kampung mereka tidak pernah sekali pun menjadi sasaran penyerangan para pemberontak tersebut.

“Sigana sieuneun dibedil ogé ku urang dieu (Mungkin [DI/TII] takut ditembak juga sama orang sini),” imbuh Idih seraya tertawa.

Saat operasi Pagar Betis digelar, Idih sempat ikut operasi tersebut selama tiga hari di kaki Gunung Manglayang. Jika kawan-kawannya sesama warga sipil hanya bersenjatakan golok atau pedang, ia justru membawa bedil dorlok seperti para anggota OKD.

Tentara tak ada yang melarangnya, sebab mereka tahu Idih adalah salah seorang anak pengrajin senapan dari Cikeruh.

Sementara Ade yang saat itu masih kecil tidak pernah terlibat dalam operasi Pagar Betis. Namun ia masih ingat, kala itu permintaan bedil dorlok di Cikeruh cukup tinggi.

Nama Jawa untuk Anak Pertama

Setelah Kartosoewirjo ditangkap pada Juni 1962 dan pemberontakan DI/TII di Jawa Barat berhasil dipadamkan, TNI menghentikan permintaan bedil dorlok dan melarang para pengrajin Cikeruh untuk membuat senapan tersebut. Sejak itulah para pengrajin beralih ke senapan angin.

Berdasarkan lini kala, senapan angin di Cikeruh mula-mula dibuat dengan tenaga tembakan menggunakan per atau pegas. Setelah itu dengan pompa, dan yang terbaru dengan tenaga gas.

Peluru untuk semua bedil itu menggunakan mimis, berukuran kecil dan biasanya hanya digunakan untuk berburu binatang-binatang kecil. Namun, jika mengenai manusia apalagi dari jarak dekat, peluru tersebut bisa mengakibatkan luka yang serius.

Pembuatan bedil angin di Cikeruh sempat mengalami kelesuan yang parah. Hampir semua pengrajin berhenti memproduksi. Hal ini karena mereka terkena imbas operasi Sapu Jagad yang dilakukan pemerintah pada 1980-an.

Operasi ini sebetulnya hanya melarang pembuatan dan peredaran senjata api di masyarakat. Namun karena tampilan bedil angin yang menggunakan peluru mimis sama dengan senjata api lainnya, akhirnya mereka pun ikut kena larangan.

Saat krisis seperti itu, para pengrajin bedil angin banyak yang menjual barangnya dengan harga di bawah biaya produksi, tapi tetap saja yang terjual sangat minim. Dalam situasi seperti itu, Ade pergi ke Lampung untuk menjajakan bedil angin miliknya.

Wilayah di Sumatra itu ia pilih sebab berdasarkan catatannya, Lampung sudah lama menjadi pasar yang dapat diandalkan untuk menyerap bedil angin buatan Cikeruh.

Ia pergi membawa 20 bedil angin, dan sampai bekalnya menipis bahkan untuk ongkos pulang ke Sumedang pun tidak mencukupi, barang jualannya tidak laku. Namun, akhirnya Ade mendapat bantuan dari seorang pejabat kepolisian setempat.

Kisah bermula saat ia makan di sebuah warung nasi. Hampir semua orang membicarakan operasi Sapu Jagad. Dalam pembicaraan itu, seseorang menyebut satu nama yang merupakan penanggungjawab operasi tersebut di daerah Lampung, yaitu pejabat kepolisian bidang Pengawasan Senjata dan Bahan Peledak (Wasendak). Pejabat tersebut berasal dari Klaten, Jawa Tengah.

Ia kemudian nekat mendatangi Polres Metro, Lampung, dan kepada petugas piket ia mengatakan bahwa dirinya adalah saudara dari pejabat kepolisian bidang Wasendak.

“Kawitna mah teu percateneun petugas pikét téh da dina KTP alamat bapa di Sumedang. Tapi ku bapa disaurkeun yén bapa téh wargi anjeunna ti pun biang (Awalnya petugas piket tidak percaya [kalau bapak saudara pejabat kepolisian itu] sebab alamat dalam KTP adalah Sumedang. Tapi sama bapak diberitahu bahwa bapak saudaranya dari pihak ibu),” ucapnya.

Setelah berhasil meyakinkan petugas piket, Ade akhirnya bertemu dengan kepala bidang Pengawasan Senjata dan Bahan Peledak yang namanya tak dapat ia ingat.

Ia mula-mula meminta maaf karena telah berbohong dengan mengaku sebagai saudara pejabat kepolisian tersebut. Selanjutnya Ade curhat mengenai kondisi penjualan bedil angin yang terkena imbas akibat diberlakukannya operasi Sapu Jagad. Ia juga menceritakan tentang dirinya yang telah kehabisan bekal dan tak punya ongkos untuk pulang ke kampung halaman.

Menerima penjelasan dan keluhan seperti itu, kepala bidang Wasendak Polres Metro, Lampung, terdiam. Ia berpikir sejenak.

“Sekali ini saya bantu, tapi jangan ke sini lagi. Nanti setelah laku, segera pulang ke Sumedang, ya,” ucapnya seperti dikutip Ade.

Atas bantuannya, sejumlah bedil angin itu akhirnya laku dijual ke beberapa koleganya sesama pejabat kepolisian dan pejabat daerah setempat. Ade tentu sangat berterimakasih kepadanya, sampai ia bernazar jika anak pertamanya lahir akan ia namai dengan nama Jawa.

Sebagai catatan, bagi mayoritas orang Sunda, sebutan Jawa selalu mengacu kepada etnis, bukan wilayah geografis. Sebagai contoh, jika orang Sunda hendak pergi ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, mereka selalu berkata, “hendak pergi ke Jawa”.

Demikianlah, saat anak pertamanya lahir, Ade memberinya nama Sugeng Supriyanto. Nama yang sangat khas etnis Jawa.

“Minangka ngahununkeun ka polisi nu orang Klatén éta. Budak bapa pituin Sunda, tapi namina Jawa pisan (Sebagai bentuk terimakasih kepada polisi yang orang Klaten itu. Anak bapak asli Sunda, tapi namanya sangat Jawa),” imbuhnya sambil tersenyum.

Dan benar saja, di depan rumahnya saya melihat sebuah papan nama bertuliskan “Sugeng S”.

Orang Tionghoa Mempersenjatai Diri

Setelah operasi Sapu Jagad periode itu berakhir, gairah penjualan bedil angin di Cikeruh kembali menggeliat. Dan puncaknya terjadi pada awal era Reformasi 1998.

“Tah, taun éta ramé pisan. Béngkél unggal poé sibuk (Nah, tahun itu ramai sekali [yang memesan senapan angin]. Bengkel [pembuatan] setiap hari [menjadi] sibuk),” ucap Idih mengenang derasnya permintaan bedil angin pada awal era Reformasi.

Namun, ia tak menceritakan siapa sesungguhnya pasar terbesar pada tahun tersebut.

Keterangan serupa saya dapat dari Ade. Ia saat itu rajin ikut pameran industri di Jakarta, tepatnya di Balai Sidang Jakarta yang kini bernama Jakarta Convention Center, di bilangan Senayan.

Kawan-kawannya sesama pengrajin semula pesimis dengan keputusan Ade untuk mengikuti pameran tersebut. Di benak mereka, krisis ekonomi yang tengah menerjang jelang lengsernya penguasa Orde Baru itu membuat daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok rendah, apalagi terhadap senapan angin.

Tapi nyatanya keputusan Ade tidak keliru. Dalam pameran tersebut ia berkali-kali diserbu para pembeli keturunan Tionghoa—yang saat itu banyak yang menjadi sasaran amukan massa—untuk mempersenjatai diri.

Ketakutan yang mencekam, khususnya bagi warga keturunan Tionghoa, bagi Ade justru menjadi pintu rezeki. Bedil anginnya laris manis. Hasil penjualan itu bahkan membuatnya mampu mendirikan sebuah rumah yang kokoh di Cikeruh yang kini ia tempati.

Cipacing sebagai Etalase

Desa Cikeruh yang letaknya agak menjorok ke dalam dari jalan raya Cileunyi dan Jatinangor membuat para pengrajin mayoritas hanya sebagai pembuat bedil angin.

Sementara penjualan lebih banyak di Desa Cipacing yang letaknya lebih dekat ke jalan raya. Toko senapan angin berjajar di sepanjang jalan raya Cileunyi yang menuju ke arah Garut.

Di Desa Cipacing pun sebenarnya ada beberapa pengrajin, tapi jumlahnya lebih sedikit dan mereka hampir semuanya mula-mula belajar membuat bedil angin dari para pengrajin di Cikeruh.

Di sepanjang jalan desa yang rusak dan berdebu di Cikeruh pun sebetulnya ada beberapa toko kecil yang menjual senapan angin, tapi karena letaknya tidak strategis, jadi terlihat sepi dan agak kotor dihinggapi debu.

Situasi seperti ini pada akhirnya membuat Cipacing lebih dikenal luas oleh masyarakat. Dan Cikeruh, di mana sejarah bedil angin ini bermula, namanya seolah-olah kian tenggelam.

Editor: Ivan Aulia Ahsan