tirto.id - Istanbul, Oktober 2013. Di sebuah lokasi peninggalan kedutaan Eropa zaman Turki Usmani, persis di pinggir Istiklal Caddesi di Taksim, seorang intelektual Palestina ternama memulai pembicaraan. Rambutnya sudah memutih semua. Pembawaannya tenang. Sari Nusseibeh, intelektual berambut putih itu, dikelilingi orang Israel, Palestina, dan beberapa bangsa lain yang mendengarkannya dengan khidmat.

“Suatu saat Anda harus mengajar di tempat kami,” katanya kepada saya dalam perbincangan seusai acara.

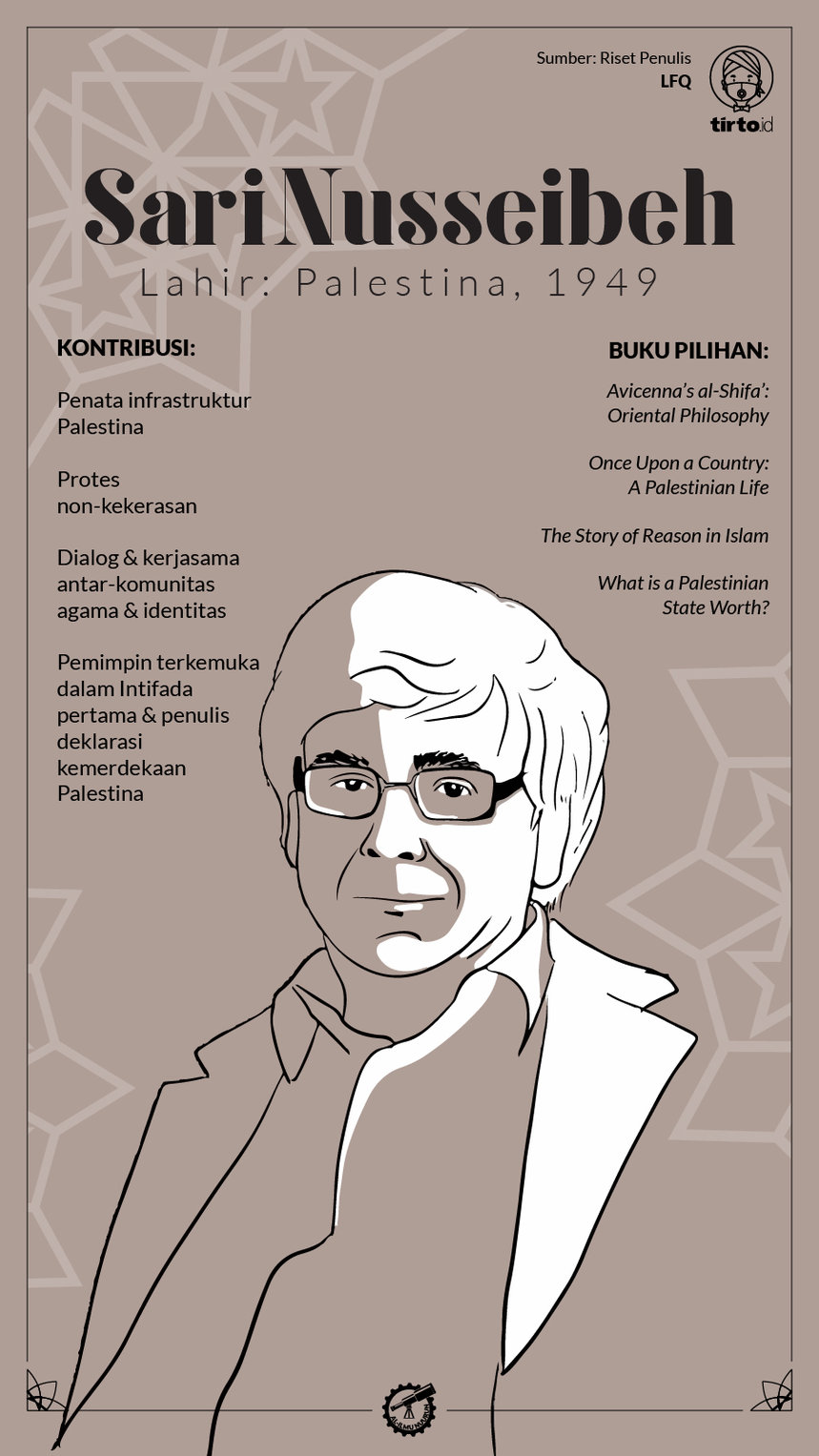

Saat itu ia masih menjabat guru besar filsafat sekaligus presiden di Universitas al-Quds, Jerusalem Timur. Nusseibeh dikenal sebagai orang yang suka berdialog, berdialektika, dan mengajak orang lain—betapapun lebih muda dan kurang berpengalaman—untuk datang ke kampusnya dan berbagi informasi serta pengetahuan dengan insan akademik di sana. Kepada Uni Eropa, ia sering bernegosiasi agar orang-orang Palestina mendapat beasiswa untuk belajar di seluruh wilayah Eropa. Saya melihat Nusseibeh memang tipe pemimpin yang ingin anak didiknya berkembang.

Dari pertemuan 2013 itu, sebetulnya ada banyak pertemuan tahunan bergilir. Tapi dia tak terlalu suka bepergian dan lebih aktif mengurusi banyak hal di Palestina. Ia biasa memberi pandangan melalui perangkat daring untuk banyak kegiatan di Berlin. Jika saya mengirim email, ia selalu membalas cepat dan penuh optimisme. Dari apa yang saya amati melalui banyak mutual friends dengannya, ia memang suka sekali dengan kaum muda.

Persekutuan Intelektual Palestina-Israel

Sari Nusseibeh lahir pada 1949 dari seorang ayah politikus dan negarawan dan ibu dari keluarga bangsawan terpandang. Keluarga besar Nusseibeh lazimnya bangga dengan silsilah dan peran para leluhur mereka. Silsilah keluarga Nusseibeh terlacak hingga zaman Nabi Muhammad melalui Ubayda bin al-Samit, saudara Nusaibah binti Ka`ab, prajurit perempuan dari Bani Khazraj.

Kisahnya, Umar bin Khattab menunjuk Ubayda sebagai hakim tertinggi pertama di Yerusalem. Selama ratusan tahun, keluarga Nusseibeh dipercaya sebagai pemegang kunci Gereja Makam Kudus (Church of the Holy Sepulchre)—sebuah simbol toleransi. Karena Korona, kabarnya gereja ini ditutup pertama kalinya sejak 1349. Tapi Sari Nusseibeh justru tak membanggakan warisan ini.

Barangkali Nusseibeh lebih bangga dengan pendayagunaan akal budi atau intelek ketimbang silsilah keluarga. Ia belajar filsafat sejak S1 di Universitas Oxford dan meneruskan doktor di Harvard dalam bidang filsafat Islam di bawah bimbingan Muhsin Mahdi, salah pakar otoritatif soal falsafah pada abad lalu. Nusseibeh menulis tentang Ibnu Sina dan selesai pada 1978. Saya kira Nusseibeh semasa dengan Arief Budiman di Harvard meski belum tentu mereka kenal satu sama lain.

Segera setelah selesai, ia kembali ke Palestina bersama istrinya, putri filsuf analitik Oxford John L. Austin. Ia lalu mengajar Universitas Ibrani, Yerusalem selama dua tahun sebelum berkiprah penuh di Universitas Birzeit dan kemudian Universitas Al-Quds. Ia selalu menekankan kerja sama antara insan akademik Palestina dan Israel, termasuk ketika Persatuan Dosen Universitas se-Inggris memboikot lembaga akademik Israel pada 2005. Cerita ini ada dalam bab pertama buku Teaching Plato in Palestine (2015) karya filsuf Universitas McGill, Carlos Fraenkel, yang sudah saya terjemahkan dan akan diterbitkan di Jakarta.

Nusseibeh percaya adanya pergumulan intelektual yang kreatif di antara berbagai komunitas berbeda. Tujuannya untuk membentuk titik temu dan memperjuangkan hal-hal yang bisa dilakukan bersama. Dengan jalan pikirannya yang panjang, ia tak suka aksi konfrontatif semacam boikot. Dalam acara The Shlomo Pines Memorial Lecture tahun 2003 di Yerusalem Barat yang juga disinggung Fraenkel, Nusseibeh menyampaikan pidato bertajuk “Mengenai Relevansi Filsafat di Dunia Saat Ini.” Ia bertanya, “Dapatkah filsafat menyelamatkan Timur Tengah?” Inti tesisnya: bisa saja. Ini diamini Fraenkel tiga tahun setelah pidato itu.

Nusseibeh gigih dalam mengumpulkan argumen, meski pahit dan berbeda, serta mencari upaya untuk mendamaikan konflik melalui pendidikan sebenar-benarnya antara kedua pihak yang berseteru. Antara pikiran, kata-kata, dan perbuatan sama. Ia boleh jadi dianggap lembek oleh banyak pihak Palestina, tapi ia seorang yang kokoh atas prinsip dan aktivisme politiknya.

Ketelatenan argumennya untuk membentuk perdamaian dan satu payung politik bersama yang demokratis antara Palestina dan Israel dilakukannya sejak 1980-an, kendati negosiasi politik itu melelahkan. Ia berkecimpung aktif dalam Intifadah I, protes atas pendudukan Israel pada 1987 hingga 1991.

Perannya sebagai negosiator dan konseptor penting. Ia bahkan merekam berita tentang peristiwa itu lengkap beserta peran politiknya di web-nya. Namun, masing-masing pihak ngotot untuk memakai jalur kekerasan terus-menerus. Nusseibeh tampaknya menganggap gagasan empiris yang ia lakukan sebagai ilusi. Hingga Desember 2002 ia mewakili Otoritas Nasional Palestina di kota Yerusalem.

Ia tak menyerah untuk mencari solusi yang konkret, bukan silau dengan jargon perlawanan tapi kerap merugikan banyak pihak. Ia bisa saja, sejak dulu, berkarier dan menjadi warga negara lain di Barat. Tapi ia tetap memilih sebagai seorang Palestina, mencari solusi untuk perbaikan taraf hidup bangsanya, meski minus dengan hak politik.

Refleksi politik soal Arab Spring 2011 dan perkembangan politik di negerinya selalu ia angkat dalam berbagai forum di Barat. Di Paris, misalnya, ia mengangkat isu perbaikan taraf hidup itu sebagai upaya mengangkat harkat kemanusiaan. Ia memandang realitas sebagai mana adanya tanpa ideologi muluk-muluk yang argumen dan gerakannya bisa menghancurkan orang lain.

Filsafat yang Tak Berjarak dengan Realitas

Buku hasil kuliahnya di Sorbonne berjudul Une allumette vaut-elle tout notre philosophie? (Apakah satu kecocokan layak dengan seluruh filsafat kami?) yang diterbitkan pada 2012 meneruskan pendekatannya yang empiris pada persoalan di depan mata. Ia meminta Israel untuk menjamin warga Palestina memperbaiki kondisi kehidupan sebagai sesuatu yang fundamental. Mereka perlu diberi status tinggal, diizinkan bekerja, dibebaskan bergerak di seluruh negeri, dan diberi akses pelayanan publik.

Ia belakangan mengajak semua pihak untuk membangun kehidupan bersama dari hal-hal yang tidak naif, penuh ilusi, dan konyol. Hidup bersama itu, kata Nusseibeh, akan menciptakan kondisi bagi kecerdasan politik yang mampu menciptakan masa depan dan membawa perdamaian. Di sini, ia menantang segala paham yang pernah menawarkan solusi konflik, baik rasionalisme, islamisme, maupun marxisme Arab.

Ia tak pernah bosan mengulas filsafat apa pun, terutama ketika kita bertemu langsung, dari persoalan yang dihadapi manusia. Bahkan ketika membahas argumen filosofis masa Islam klasik, ia kaitkan dengan persoalan masa kini. Itu kenapa terbitan buku terbarunya, seperti The Story of Reason in Islam (2017), sebetulnya ditujukan untuk meningkatkan aspek kebanggaan yang harus dihadirkan.

Namun, sebagaimana argumennya di Sorbonne, yang dituntut saat ini ialah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan bangsa Arab untuk bebas berimajinasi dan menyusun orientasi baru. Ia memahami bahwa perdebatan rasional dalam kalam dan juga falsafah sebetulnya bukan sejenis menara gading zaman sekarang: membaca buku filsafat di perpustakaan lalu mendebatkan keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Bagi Nusseibeh, sebagai teologi muslim kalam lebih membumi ketimbang teologi Kristen. Ia menganggap Al-Qur’an menjadi ruang intelektual yang maknanya diperebutkan secara bebas dan langsung memengaruhi kehidupan banyak orang.

Misi membumikan wacana intelektual ini barangkali relevan bagi Indonesia—negeri muslim yang suka berdebat dan berkelahi—untuk mencari solusi melalui musyawarah akal budi. Sebagai cendekiawan cum negarawan, Nusseibeh mengingatkan kita pada peran intelektual para pendiri bangsa yang juga tidak berjarak pada realitas. Seperti Nusseibeh, mereka menjamah realitas dan berusaha mengubahnya secara bertahap.

==========

Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.

Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.

Editor: Ivan Aulia Ahsan