tirto.id - Mari kita buka Cambridge Dictionary dan tilik bagaimana ia menjelaskan definisi Poker Face:Ekspresi wajah seseorang yang tidak menunjukkan apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Ekspresi yang lazimnya digunakan secara strategis selama permainan poker.

Ekspresi yang tak tertebak itu, sayangnya tak berlaku bagi Charlie Cale (Natasha Lyonne), seorang human lie detector yang bisa dengan akurat menangkap kebohongan yang keluar dari sungut seseorang.

Kemampuan ini sebetulnya tak begitu banyak faedahnya di luar permainan poker dengan uang sebagai pertaruhan. Ini lantaran menurut Charlie, "..karena semua orang berbohong secara konstan".

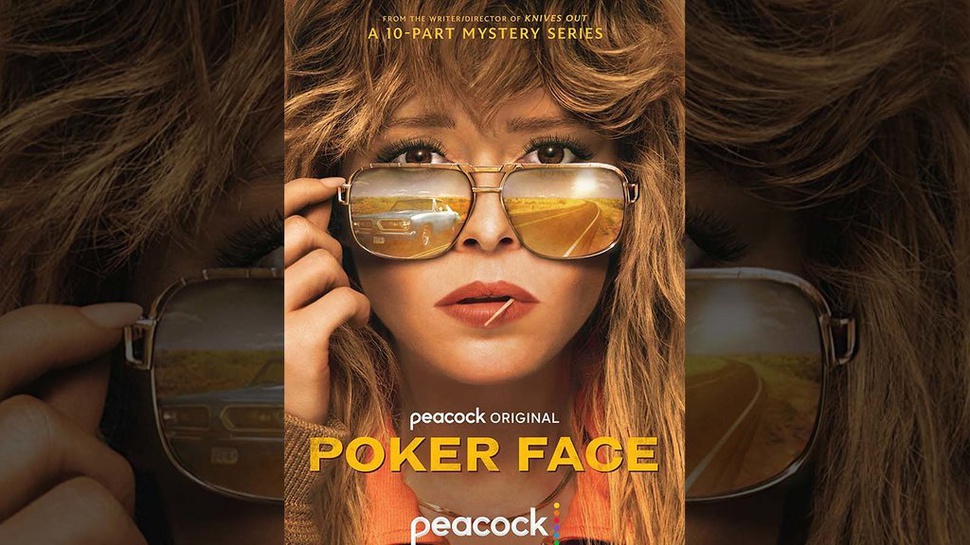

Karakter macam itu jadi pusat semesta Poker Face, serial TV rekaan Rian Johnson yang pertama kali ditayangkan di platform Peacock. Johnson, juga sutradara dan penulis Looper serta franchise Knives Out, menukangi empat episode pembuka dan penutup. Selebihnya, serial digarap sejumlah penulis dan sutradara seperti Nora dan Lilla Zuckerman, Alice Ju, dan termasuk Lyonne sendiri.

Mengetahui kebohongan dengan mutlak barangkali tak begitu menguntungkan pada level interpersonal. Namun, kemampuan itu bisa jadi keuntungan bagi para pemadat kebenaran dan, pastinya, dalam penyingkapan keadilan.

Pelarian dan Pentingnya Koneksi

Kemampuan (nyaris) mistis Charlie Cale segera dipaparkan dalam episode pertama, Dead Man's Hand. Sebuah drama kriminal memikat antara Charlie, Sterling Frost Jr. (Adrien Brody), dan Cliff LeGrand (Benjamin Bratt) yang disampaikan layaknya puzzle yang sekilas tampak sempurna—setidaknya sampai episode finale.

Pembunuhan (atau upayanya) yang terjadi di sekitar Charlie hampir selalu minim bukti dan nyaris dieksekusi tanpa cela. Adalah bagian Charlie untuk menghubungkan benang merah dari peristiwa-peristiwa yang berserakan itu.

Episode itu berlaku sebagai fondasi untuk drama macam apa yang bakal terjadi ke depan, sekaligus berlaku sebagai pengantar plot utama Charlie sebagai drifter. Pelarian mengantarnya ke berbagai situasi, persinggahan, kerja-kerja serabutan. Kematian mengikuti ke manapun dia berlari, layaknya Kogoro Mouri (atau lebih tepatnya, Shinichi Kudo).

Maka Charlie harus menjadi detektif dadakan, baik untuk membalas atau menyelamatkan teman selama perjalanan, demi keadilan.

Dari tandusnya New Mexico maupun Texas hingga ke kawasan pegunungan dengan badai saljunya. Dari terlibat dengan band cadas one hit wonder yang telah lewat masa jayanya hingga pitmaster yang memutuskan menjadi vegan. Setiap episode memberikan situasi berbeda, di sekitar Charlie dengan pekerjaan atau kesibukan barunya.

Status demikian memberikannya kompleksitas lain: setepat apa pun deduksi yang dirangkai Charlie, dia tetaplah seorang vigilante yang hidupnya terancam, seorang diri dan tak punya kuasa. Koneksi lantas menjadi kunci.

Dalam petualangannya, Charlie kerap kali bertemu partner, mulai dari anjing hingga seorang klepto seperti Morti (Stephanie Hsu). Satu kali romansa menunjukkan batang hidungnya, tatkala dia bertemu dengan “pangerannya” di hutan di Colorado. Namun, yang bertahan lama tetaplah Charlie seorang diri.

Orang-orang yang dia temui maupun berbagai koneksi dia bangun tak ubahnya plot device.Itu memberikan motif untuk Charlie menuntaskan kasus kejahatan yang terjadi. Kadang, dia terkoneksi dengan orang yang ternyata pelaku, sekali waktu bahkan berteman dengan korban sekaligus pelaku.

Berkat koneksi pula, petunjuk yang mulanya tak terlihat oleh Charlie bisa muncul ke permukaan. Ambil contoh saat dia mengais-ngais petunjuk krusial saksi pembunuhan bersama para sopir truk di Route 66.

Running time sekitar satu jam per episode menyediakan ruang yang cukup untuk pemaparan kejadian maupun penyelidikan yang sangat mendetail. Entah itu melibatkan peralatan yang sangat spesifik seperti floss, monitor jantung, hingga femur manusia. Acuan bahkan petunjuk singkat bisa pula datang dari film atau serial yang hadir dalam cerita, dari Benson hingga Okja.

Dan sebagaimana pengembaraan semestinya mengembangkan individu, Charlie belajar banyak hal baru selepas lama nyaman menetap di kasino. Dia, misalnya, jadi bisa membedakan rasa dan aroma berbagai kayu, yang kemudian membantunya bertahan di dunia yang penuh kebohongan. Dan pastinya, pembunuhan.

Satu Formula untuk (Hampir) Semua

Keputusasaan, rebutan kuasa, atau dendam yang berkelindan. Berbagai motif bermuara pada beragam upaya pembunuhan, terencana atau tidak, dalam berbagai tingkatan “kreativitas”. Dari yang spontan, terancang begitu rapi dan ngeri hingga yang rada mengada-ada—semisal pelaku yang lumpuh, tapi mampu memanjat tanaman merambat atau mati kesetrum.

Poker Face jelas repetitif, tapi tak pernah usang.

Demi mencegah suasana berulang, serial ini menyelipkan cerita dengan penyampaian plot yang diutak-atik sedemikian rupa di setiap episodenya. Struktur inverted detective story menjadi menu utama, tapi tak mesti selalu hadir.

Dalam Episode 5, Time of the Monkey, di mana Charlie bekerja sebagai petugas di panti wreda, motif disimpan baik-baik sampai cerita memerlukan flashbackke era Generasi Bunga.

Twist jadi kerap disajikan, seperti dalam episode 6, Exit Stage Death.Diepisode ini, upaya dua tokohnya membunuh satu sama lain hanyalah siasat untuk membunuh karakter lain lagi. Episode yang sama memberikan kesegaran dalam narasi berulang, bahkan keseruan berbeda lantaran disertai upaya penggagalan pembunuhan lainnya.

Untuk pertama kalinya pula dalam naratif ini, bahwa selain Charlie, ada kemungkinan karakter lain pun menyadari adanya pembunuhan. Perbedaan tindakan yang diambil masing-masing individu lantas memperkuat karakterasisasi sang tokoh utama.

Kentara terlihat bahwa para penulisnya mengerahkan berbagai siasat agar formula serial ini tak terasa menjemukan. Sebuah upaya yang patut diapresiasi.

Dalam episode 8, The Orpheus Syndrome, ada lebih dari satu pembunuhan yang mesti dipecahkan Charlie. Di lain waktu, pada episode sebelumnya, The Future of the Sport, nyawa malah berhasil diselamatkan.

Dari segi penulisan, episode yang disebut terakhir sangat mungkin jadi terasa paling biasa. Kendati masih terasa cukup berbeda berkat pelaku yang bisa berkelit dari kemampuan Charlie mendeteksi kebohongan, ia bisa dirasakan sebagai bagian terendah serial. Di tengah kecermatan pengolahan cerita, sayangnya ia mesti bergantung pada poin sepele berupa ketaksengajaan (pelaku akhirnya berbohong kepada orang lain tatkala Charlie tak sengaja menguping percakapan mereka).

Untuk pertama kalinya juga, dalam episode yang sama, cerita digantungkan pada karma—yang berada di luar jangkauan Charlie dan manusia pada umumnya.

Sampai tahap tertentu, wajar jika penonton mungkin bertanya-tanya akan kuasa dan pengaruh sang karakter utama. Semisal, bagaimana Charlie bakal masuk ke dalam struktur cerita? Atau, apakah mungkin suatu waktu dia malah jadi korban atau bahkan pelaku?

Semuanya dijawab pada dua episode terakhirnya. Pada Escape from Shit Mountain yang terkesan lebih misterius, bahkan agak horor, ekspektasi seperti itu akhirnya terjadi. Charlie jadi korban pembunuhan (dua kali malah), bahkan dijebak jadi pelaku.

Bila pembunuhan terjadi setiap hari atau setiap pekan di sekitar Charlie berada tidaklah terdengar masuk akal, maka episode finale juga memberikan jawaban: segala kasus dalam 10 episode serial ini terjadi dalam rentang waktu 368 hari.

Dalam episode penutup yang membulat, rentang panjang antarepisode akhirnya disingkap. Begitu pun keterkaitan kuat dengan episode pertamanya yang menyimpan foreshadowing yang baru dibuka ketika Charlie berbincang dengan bos kasino Sterling Frost Sr. (Ron Perlman).

Pada akhirnya, keadilan tercapai dan Charlie kembali lolos berkat koneksi yang dibangunnya dalam setahun terakhir. Di baliknya, ada janji untuk season 2 yang terdengar tak kalah menarik.

Charlie kembali ke titik nolnya, menghancurkan ponsel di jalanan yang hanya ada dia dan Plymouth Barracuda-nya. Dia kembali diburu danmesti berlari—atau berenang. Terus terjebak, dan lolos, bukan hanya karena dia cakap melakukannya, tapi karena hanya itu yang bisa dilakukannya.

"You end up in the water, what else are you going to do? Right?"

Ketenangan dalam Kekacauan

Semesta Poker Face bisa jadi terasa agak fantastis. Itu adalah Amerika yang utopis, di mana kasus kejahatan berbelit selalu dapat dipecahkan dan keadilan ditegakkan orang-orang biasa. Namun, ia juga terasa realistis (malah cenderung distopia) dengan maraknya pembunuhan, kebohongan, dan tentunya penegak hukum yang tak bisa berbuat banyak kala para mobster berpengaruh turut serta.

Aman untuk menyebut Poker Face tak hanya menggunakan gaya kisah detektif, tapi juga meminjam gaya superhero. Charlie Cale bahkan bukanlah sosok antihero. Dia melakukan hal-hal yang benar karena itulah yang mesti dilakukan, layaknya superhero sejati.

Kemampuan khusus Charlie memang bukan mengendus “aroma” percobaan atau perencanaan pembunuhan, melainkan sekadar membaui bullshit. Nyatanya, kemampuan itu mampu dieksplorasi dengan mendalam, menjadikan kisahnya bisa tetap menarik untuk waktu yang cukup panjang.

Adapun dengan gaya narasinya yang menyerupai antologi, serial ini punya kelemahan serupa kisah-kisah lain dengan penceritaan serupa. Tak semua episode menyajikan kisah yang setara kemantapannya, entah itu dalam penyutradaraan atau plotnya sendiri.

Kendati demikian, pada bagian atau episode terendahnya pun, Poker Face masih cukup menghibur atau paling tidak memberikan perkembangan pada karakter maupun pengembaraan Charlie.

Jelas tak ada yang menenangkan dari pelarian maupun kriminalitas—yang uniknya justru mampu diberikan serial ini. Ini tak lepas dari andil sinematografinya, dalam gambar-gambar dan kerja kamera yang efektif mengantar setiap plotnya yang secara alami memang berakhir melegakan.

Peran tak kalah penting untuk membuat ceritanya kian meresap pun dipanggul score gubahan Nathan Johnson dan Judson Crane serta pilihan musiknya yang menyertakan muramnya Americana ala Tom Waits hingga khidmatnya La Giuditta saat Charlie mengenakan kostum kuda.

Kisah pemecahan kasus yang dirangkai dengan teliti, dengan karakter utama yang kuat dan ikonik tentu tak mengagetkan jika melihat kiprah kreatornya, Rian Johnson. Begitu pun jika melihat kiprah Natasha Lyonne belakangan, dengan serial ciptaannya (yang juga dia mainkan) yang bisa dibilang beraroma mistis, Russian Doll.

Itu penyatuan kekuatan yang efektif. Poker Face sangat mungkin kehilangan sebagian daya pikatnya bila Charlie Cale yang memesona, ceria, dengan street smart-nya tak dimainkan Lyonne.

Sebagai orang yang luntang-lantung, dia supel, mudah bergaul (termasuk sebagai pasien), mudah mendapatkan pekerjaan ("feel free to underpay me"). Karakter Charlie menyatu alami dengan pembawaan sang aktor. Dia menjelma karakter yang sangat menyenangkan, yang persinggungan jalurmu dengannya mungkin tak lama, tapi selamanya membekas.

Pergantian plot setiap episode juga barangkali kian memudahkan Poker Face menampilkan aktor-aktor andal dan berkualitas yang menambah kekuatan serial secara bergantian. Rasanya tak begitu besar peluang untuk mendapatkan nama-nama seperti Adrien Brody, Chloë Sevigny, Tim Blake Nelson, hingga Ron Perlman tampil rutin di bawah satu judul serial yang panjang.

Akan kian menarik tentunya, bila karakter-karakter yang dimainkan sebagian nama-nama itu maupun karakter-karakter yang pernah diselamatkan Charlie kembali muncul di season berikutnya.

Berbagai ekspektasi bisa dilayangkan selepas kesuksesan season perdananya. Mungkinkah sederet skill baru yang dipelajari Charlie ikut diangkut pada pelarian keduanya? Ataukah mungkin dia dihadapkan dengan orang yang punya kemampuan khusus serupa? Akankah ada kasus tak terpecahkan dengan para kriminal ulung tak terkalahkan?

Setidaknya, kita bisa meyakini kelanjutan Poker Face bakal berbagi kesamaan berupa tone dan suasana Amerika yang khas, kisah gelap yang sarat humor dan kekonyolan jitu di sana-sini.

Akan jadi PR besar untuk menyamai solidnya season pertama ini yang dengan nyaman dan percaya diri menyimpan kartu-kartunya dengan wajah datar, yang selalu memikat untuk dilanjutkan tiap episodenya, yang layak untuk berada dalam jajaran serial TV terbaik tahun ini.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi