tirto.id - Kebebasan berekspresi menjadi hal yang diselebrasi di dunia virtual beberapa dekade belakangan ini. Sama dengan seluruh hal di muka bumi, kebebasan berekspresi pun tidak bersisi tunggal. Senantiasa ada dampak negatif yang ditimbulkannya dan salah satunya ialah potensi komentar-komentar pedas atau bernada mencemooh di media sosial.

Di Twitter misalnya, Andika eks vokalis Kangen Band kerap dijadikan bahan pergunjingan netizen. Mulai dari meme penampilannya sampai berbagai tingkah laku laki-laki yang baru diangkat sebagai Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD Demokrat Lampung, menjadi sasaran empuk untuk dirisak di media sosial. Ada yang menyetarakan wajahnya dengan karakter Sasuke dari komik Naruto, ada yang mengomentari bagaimana ia dapat berkali-kali menikahi perempuan cantik yang berbeda, dan yang belum lama ini menjadi viral adalah kabar fotonya masuk dalam UTS sebuah kampus.

Komentar negatif terkait penampilan tentu saja tidak menerpa Andika saja. Selmadena Aquilla, menantu Amien Rais yang kabar kisah cintanya menjadi viral awal Maret silam juga sempat digosipkan melakukan operasi plastik setelah foto masa lalunya beredar di media sosial. Pun demikian dengan foto Aurel Hermansyah semasa sekolah menengah yang dibandingkan dengan fotonya saat ini. Dalam sebuah gambar, foto lamanya bahkan diberi keterangan ‘gendut, hitam, cupu’, sementara foto teranyarnya dilabeli ‘Wow’.

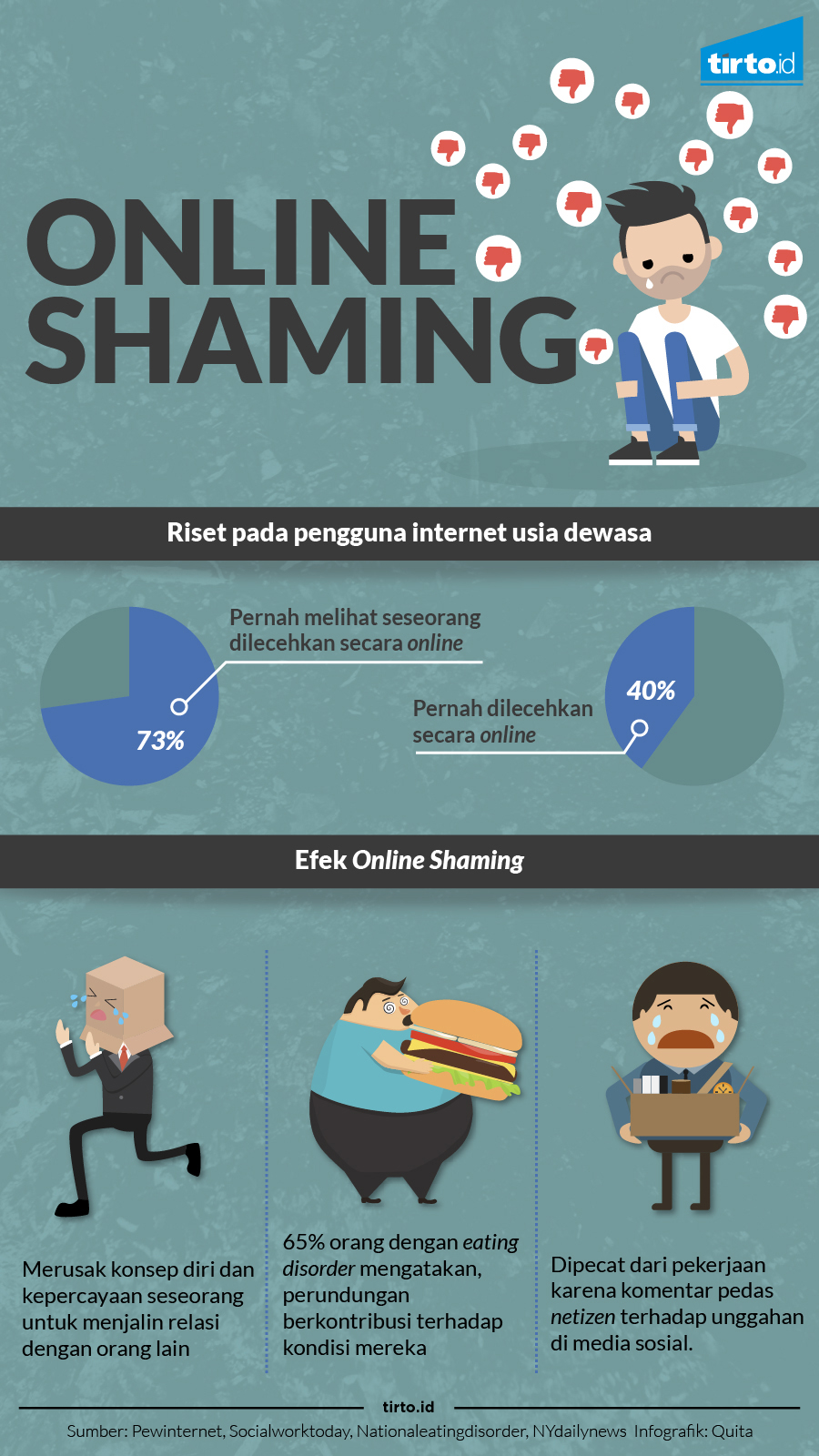

Fenomena semacam ini disebut dengan online shaming. Dalam situs Parent Info, online shaming didefinisikan sebagai kejadian di mana seseorang disasar dan diserang oleh pengguna internet lain dan lazimnya berlangsung di media sosial. Online shaming timbul akibat ucapan-ucapan, tindakan, atau gambar yang pernah diunggah oleh si korban. Sering kali online shaming melibatkan publik luas meski tidak sedikit juga kasus yang berskala kecil atau dengan jumlah pelaku terbatas. Lebih lanjut lagi dijelaskan, online shaming merupakan salah satu bentuk perundungan di dunia digital yang bisa berdampak signifikan di kemudian hari.

Salah satu akibat fatal yang dipicu oleh online shaming ialah tindakan bunuh diri seorang perempuan Italia yang video seksnya menjadi viral. Tiziana Cantone memilih mengakhiri hidup setelah foto dan ucapannya seputar video seks dimana ia terlibat dijadikan meme dan bahan tertawaan publik luas.

Mengapa Orang Gemar Memperolok Orang Lain?

Keinginan untuk mempermalukan orang lain di media sosial sudah berakar sejak ribuan tahun silam. Penyaliban para pelaku kriminal adalah salah satu manifestasi shaming yang dilakukan masyarakat Yahudi. Dalam buku Disiplin Tubuh (LKiS, 1997) dipaparkan pemikiran Foucault yang mengamati kegemaran masyarakat pada abad 17 dan awal abad 18 di Prancis untuk menonton penyiksaan yang kejam. Pada perkembangannya, kegemaran ini bergeser dari penghukuman terhadap tubuh menjadi kehendak untuk mengoreksi, termasuk di dunia digital.

Komentar-komentar individual bernada mencemooh ini tak jarang dimanfaatkan beberapa media untuk menyetir pandangan masyarakat yang lebih luas lagi. Lewat judul provokatif dan bertendensi negatif, dibubuhi dengan potongan-potongan opini sarkastik segelintir individu, online shaming pun tumbuh subur dan seolah menjadi bagian inheren dalam kehidupan layar elektronik.

Orang-orang di dunia online cenderung lebih berani melakukan hal ini daripada secara langsung di kehidupan nyata, demikian pendapat Richard Smith, direktur Centre for Digital Media di Vancouver yang dikutip dari situs CBC News. Kecenderungan ini dapat dimungkinkan oleh beberapa hal.

Dalam wawancara dengan Tirto terkait online shaming, Damar Juniarto, blogger sekaligus pegiat Forum Demokrasi Digital mengatakan, “Ada fenomena yang disebut ilusi kebebasan di internet. Seseorang merasa ia bebas berbuat apa saja dan tidak punya tanggung jawab atas apa yang ia lakukan karena dunia internet dianggapnya maya.”

Kenapa hal ini dikatakannya sebagai ilusi? Ini karena tindakan-tindakan seseorang di dunia internet juga memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sama seperti dalam kehidupan nyata. Damar memandang, sama halnya dengan di dunia nyata, tindakan netizen di ranah digital mempunyai implikasi hukum karena mereka juga merupakan subjek-subjek hukum.

Kemungkinan untuk menyembunyikan identitas asli atau memilih menjadi anonim sehingga merasa tak bersalah menyudutkan, mencemooh, atau menertawai orang lain yang belum tentu mereka kenal secara langsung.

“Karena adanya anonimitas, seseorang bisa melindungi diri ketika ikut melakukan online shaming. Mereka tak perlu khawatir akan ketahuan,” imbuh penggagas AlineaTV dan Tanam Ide Kreasi ini.

Perasaan tak bersalah, ditambah dengan kurangnya sensitivitas terkait isu-isu tertentu, sedikit banyak memengaruhi opini orang lain seiring dengan menyebarnya material olok-olok dan pada akhirnya menciptakan suatu konformitas aksi memperolok seseorang dalam masyarakat digital.

Online Shaming dari Kacamata Hukum

Meski kerap kali dianggap remeh temeh, online shaming rupanya dapat menyerempet ke pelanggaran hukum ketika menjelma menjadi sebentuk penghinaan. Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, menyatakan kepada Tirto, sebenarnya dalam payung hukum tidak dikenal istilah shaming atau mempermalukan, tetapi di sana dikenal terminologi penghinaan.

“Sampai saat ini penghinaan diatur, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Jika penghinaan tergolong ringan, maka pelaku terjerat oleh pasal 315 KUHP,” papar Anggara.

Dalam pasal tersebut dinyatakan, “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selain itu menurut Anggara, pelaku penghinaan juga dapat dijerat dengan pasal 1365 dan/atau pasal 1372 KUHPerdata. Proses penegakan hukum ini harus diawali dengan adanya aduan orang yang merasa dihina atau dipermalukan kepada pihak berwajib.

“Jika seseorang yang merasa dipermalukan mau mengambil langkah hukum, ia harus mengidentifikasi penyebar [online shaming] pertamanya terlebih dahulu,” ungkap Anggara. Saat telanjur menjadi rumor viral dan melibatkan publik luas, tentunya tidak mungkin mengkriminalisasi begitu banyak orang. Yang bisa dilakukan kemudian adalah langkah persuasif untuk menangkal konten yang menjadi momok bagi seseorang, demikian imbuh sarjana Hukum Universitas Padjajaran ini.

Di sisi lain, terdapat regulasi yang lebih spesifik mengatur tindak-tanduk seseorang di dunia digital yaitu UU ITE. Damar berpendapat, orang-orang yang melakukan online shaming dapat terkait aturan dalam UU ITE pasal 27 ayat 3 seputar pencemaran nama baik. Namun demikian, banyak pihak yang menyebutkkan pasal ini merupakan pasal karet lantaran besarnya potensi multitafsir dari apa yang dianggap mencemarkan atau tidak mencemarkan nama baik.

Mencegah Risiko Terburuk Online Shaming

Selain dampak psikologis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, online shaming bisa berimplikasi lebih jauh dan mengancam keamanan seseorang. “Saat informasi pribadi seperti alamat rumah, tempat kerja, atau keterangan tentang anak diunggah dengan intensi memperolok seseorang, hal ini dapat memicu tindak kriminal di kemudian hari,” jabar Damar.

Tidak mudah memang untuk mengendalikan online shaming. Prosedur hukum hanya efektif memberi efek jera kepada pelaku, bukan mencegah supaya di kemudian hari tak lagi ditemukan kasus-kasus semacam ini. Menurut Anggara, salah satu langkah pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan etika mulai dari level pendidikan dasar.

Di samping itu, pembatasan publikasi informasi pribadi juga dapat menjadi alternatif meminimalisasi risiko online shaming. Sering kali sesama teman mengunggah foto atau hal-hal terkait satu sama lain yang dijadikan bahan olok-olok tanpa menyadari efek jangka panjangnya. “Idealnya, candaan di media sosial dibatasi sendiri oleh para pengguna. Misalnya, publikasi material candaan tidak disetel untuk publik atau hanya dikonsumsi dalam lingkaran tertentu saja, kalau perlu diberi password,” saran Damar.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Patresia Kirnandita