tirto.id - Sehari setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden, kaum perempuan di Amerika Serikat, juga solidaritas di sejumlah kota di negara lain, melakukan aksi. Women's March menandai pembangkangan sipil dan peringatan bagi rezim Trump untuk tidak macam-macam terhadap hak asasi manusia. Bernama Women's March karena kaum perempuan ialah mobilisator utama gerakan ini dan yang paling sering jadi sasaran cemooh Trump saat kampanye melawan Hillary Clinton di ajang Pilpres kemarin.

Pawai anti-Trump bukan sekadar menunjukkan tiap-tiap manusia, termasuk perempuan, punya hak dan dijamin perlindungan dari diskriminasi. Ia adalah suara bising yang menuntut Trump untuk patuh pada konstitusi dan menjaga hak sipil warga Amerika Serikat, terlepas jenis kelamin, ras, agama, dan asal-usulnya.

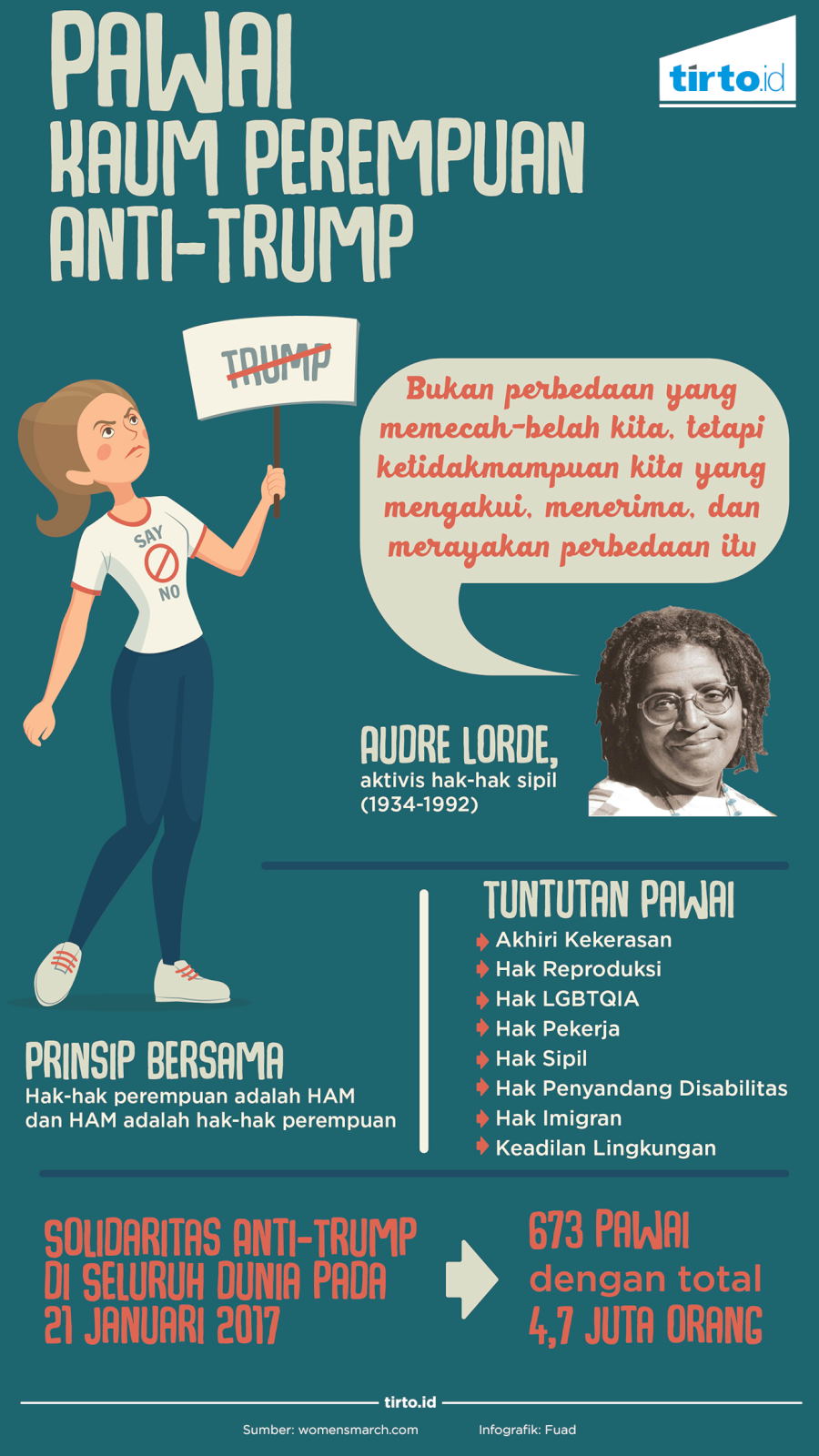

Women's March adalah respons terhadap retorika kebencian yang disampaikan Trump. Gerakan ini merupakan bentuk solidaritas untuk para imigran, kelompol LGBTQ, muslim, kulit hitam, kelas pekerja, serta isu lingkungan. Sepanjang masa pemilu kemarin Trump berjanji akan mengusir imigran, membangun tembok, melarang muslim masuk ke Amerika Serikat, dan menarik diri dari isu perubahan iklim. Janji itu pada hari pertama dilakukan Trump dengan menghapus halaman LGBTQ dan pemanasan global dari halaman resmi situs gedung putih.

Ratusan ribu hingga jutaan warga—baik laki-laki dan perempuan dari beragam usia dan mewakili spektrum politik anti-Trump paling luas di AS—dalam gerakan ini menjawab kegelisahan, juga anggapan, bahwa tak ada yang bisa melawan Trump. Di Washington D.C. tempat Trump sehari sebelumnya dilantik, sekitar 500 ribu orang berkumpul mengungkapkan protes atas mulut busuk sang presiden dan kecemasan di bawah rezim yang blakblakan di masa kampanye menganjurkan siar kebencian.

Kota-kota lain di negara bagian juga turut bergerak di hari yang sama. Secara skala, protes ini tidak gampang untuk diabaikan begitu saja. Para pendemo di Washington D.C., Chicago, Los Angeles, dan New York City saja dihadiri lebih dari 2 juta orang. Lebih dari 673 pawai yang sama berlangsung di kota-kota lain di seluruh dunia, dengan total peserta 4.721.500 orang. Mereka termasuk Cape Town (Afrika Selatan), Dublin (Irlandia), London (Inggris), Paris (Perancis), Sydney (Australia), Tokyo (Jepang), Toronto (Kanada), Wina (Austria), dan Yangon (Myanmar).

Pawai Kaum Perempuan, yang mengumpulkan peserta aksi terbanyak dalam sejarah gerakan sipil di AS, menunjukkan bahwa Amerika mereka, Amerika sekarang, lahir dari pelbagai kelompok imigran yang membentuk Amerika yang warna-warni, bukan Amerika-nya Trump yang gemar melecehkan kulit berwarna, bukan Amerika-nya kaum bigotri.

Trump mesti paham mengapa gerakan ini lahir. Rekaman wawancaranya bersama Billy Bush pada 2005 muncul ke publik. Ia menyebut, untuk menaklukan perempuan, yang perlu dilakukan adalah menjamah kemaluannya. Pada masa kampanye, rekaman ini membuat banyak pihak marah. Trump yang memang misoginis dan bermulut kotor terhadap perempuan dibuat kalang kabut. Meski begitu, sebagian kelompok perempuan kulit putih di Amerika tak peduli dengan sikap patriarki Trump.

Berdasarkan hasil pemilu kemarin, mengutipThe New York Times, 94 persen perempuan kulit hitam dan 68 persen perempuan Latin memilih Hillary. Sementara 53 persen perempuan kulit putih memilih Trump—di antara mereka adalah kelompok kelas menengah terdidik. Nate Silver, seorang ahli statistik, mengatakan bahwa tak semua pendukung Trump dari kelas menengah-bawah. Ia menulis, 44 persen kelompok kelas menengah terdidik juga menyukai dan mendukung Trump.

Mengapa kelompok perempuan kulit putih masih mendukung Trump yang misoginis dan seksis?

Marianne Cooper, sosiolog dari Clayman Institute for Gender Research di Stanford University, mengatakan perempuan kulit putih yang telah menikah di Amerika kurang memiliki “kesadaran gender politis”—istilah yang merujuk pada kesadaran dan kepekaan isu sosial di sekitar mereka. Kesadaran gender politis ialah kemampuan untuk melihat ketidakadilan personal dan mengenali penyebabnya. Perempuan dari kelompok minoritas, kulit hitam, Latin, Asia, dan LGBTQ, pernah mengalami diskriminasi sehingga kesadaran politik dan gender mereka lebih terbuka ketimbang perempuan kulit putih yang memiliki privilese.

Kaum Perempuan Mengubah Sejarah

Gerakan perempuan di Amerika, juga dunia, punya dampak penting. Ia tak hanya membuat hidup lebih setara, egaliter, dan lebih baik, tapi juga membuat kita lebih punya empati.

Angela Davis, aktivisi kulit hitam perempuan Amerika, menyebut gerakan Women's March adalah jawaban atas keterpilihan Trump sebagai presiden. Ia mengajak seluruh warga Amerika dari pelbagai kelompok, seperti perempuan, transeksual, laki-laki, dan anak muda, untuk ambil bagian melawan kebudayaan rasis dan hetero-patriarki yang mulai mengemuka kembali.

“Tak ada manusia yang ilegal,” kata Davis. “Sejarah Amerika tak bisa dihapus begitu saja. Tanah ini merupakan tanah berdarah yang direbut dari masyarakat adat—tempat tanah, air, udara, dan kebudayaan masyarakat Indian Amerika direbut.” Davis menyebut kelompok masyarakat Standing Rock Sioux yang bertahan dan melawan penindasan korporasi.

Women's March, menurut Davis, adalah upaya untuk membawa kembali solidaritas antar-kelompok yang tercerai-berai, untuk melawan rasialisme, seksisme, xenofobia, Islamofobia, anti-semit, misoginisme, homofobia, dan kolonialisme dunia.

Memanglah gerakan Women's March adalah juga solidaritas terhadap pelbagai isu yang bikin cemas masyarakat AS terhadap kondisi politik negaranya serta empati pada belahan dunia lain. Ini generasi yang sadar politik, generasi Milenial yang tidak didengarkan oleh kaum politisi yang sudah terlalu nyaman, baik dari kalangan Republik maupun Demokrat.

Para partisipan ialah suara masyarakat adat dari Standing Rock Sioux hingga Flint di negara bagian Michigan. Mereka adalah suara yang menentang perampasan lahan dan penjajahan Israel di Tepi Barat dan Gaza. Mereka adalah upaya untuk menunjukkan pada masyarakat muslim, imigran, penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan rentan di Amerika bahwa mereka tidak sendiri.

Suara kaum perempuan telah mengubah roda sejarah dan politik di AS. Pada 1920-an mereka menuntut suara mereka diperhitungkan dalam pemilu. Di era rasisme tahun 50-an, mereka telah berjuang agar pelbagai norma dan kebiasaan berdasarkan ras diakhiri. Pada akhirnya gelombang gerakan sipil ini meluas pada hak-hak lain seperti hak mendapatkan upah layak, hak bisa bekerja, hak menentukan pilihan-pilihan lain dalam hidup mereka termasuk hak untuk aborsi.

Perlawanan kali ini terhadap Trump, sebagaimana ditunjukkan dalam pawai, bakal lama sekalipun Pawai Kaum Perempuan berakhir. Protes-protes dan perlawanan semacam ini akan terus menemani 1.459 hari pemerintahan Trump.

Trump boleh jadi presiden, tetapi kemunculannya juga justru makin mengeraskan gerakan perempuan di AS. Gerakan itu kali ini lebih nyaring karena seluruh kelompok masyarakat minoritas, termasuk kalangan muslim, mengambil bagian dan memiliki musuh bersama: Seorang presiden yang paling tidak siap menjadi Presiden AS.

Penulis: Arman Dhani

Editor: Fahri Salam