tirto.id - Sewaktu menjadi kepala sekolah Tionghoa di Pekalongan pada akhir abad ke-18, Ong Taehae yang berasal dari Fujian di Tiongkok Selatan, dalam karyanya yang berjudul The Chinaman Abroad (1849) mencatat bahwa orang Tionghoa yang telah merantau umumnya sudah terlepas dari “ajaran para filsuf (Konfusianisme, Taosime, dan Buddhisme)”.

Dalam karyanya yang juga dijuluki “sebuah catatan yang tidak sistematis tentang Kepulauan Melayu, khususnya Jawa”, ia menyebut bahwa orang Tionghoa perantauan mengadopsi budaya dan gaya hidup lokal. Bahkan, tidak sedikit yang memeluk agama lokal.

Di Jawa banyak orang Tionghoa memeluk agama yang disebutnya sebagai “Sit-lam (Islam)”. Ong yang menjabat sebagai kepala sekolah di pesisir utara Jawa sekitar tahun 1783 hingga 1791, terkesima dengan perubahan gaya hidup itu.

Kebangkitan Identitas dan Dua Sosok Kang Youwei

Sebagaimana digambarkan secara singkat oleh Leo Suryadinata dalam The Culture of the Chinese Minority in Indonesia (1997), masyarakat Tionghoa tidaklah homogen. Sekalipun sangat simplifikatif, jika dipandang dari tingkat penerimaan terhadap budaya lokal, orang Tionghoa dapat dibedakan menjadi dua: totok yang masih menggunakan budaya nenek moyang, dan peranakan yang mengadopsi budaya lokal serta kemungkinan besar telah kehilangan kemampuan berbahasa Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa totok kebanyakan datang ke Kepulauan Indonesia pada sekitar awal abad ke-20. Mereka adalah kelompok yang berbeda sekali dengan Tionghoa yang telah datang duluan, misalnya, sejak periode Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (1602–1799).

Faktor lain yang berperan dalam menguatnya identitas Tionghoa peranakan di Indonesia adalah kebangkitan identitas kebangsaan Tionghoa dan Konfusianisme pada pergantian abad ke-19 menuju abad ke-20.

Studi yang dilakukan oleh Mona Lohanda dalam Growing pains: The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890–1942 (2002) atau Ming Govaars dalam Dutch colonial education: The Chinese experience in Indonesia, 1900–1942 (2005), dan beberapa sarjana ahli Tionghoa lain yang menaruh perhatian pada periode ini, umumnya menarik simpulan bahwa kebangkitan identitas ini disebabkan oleh gerakan reformasi dan modernisasi yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1898 dan 1911.

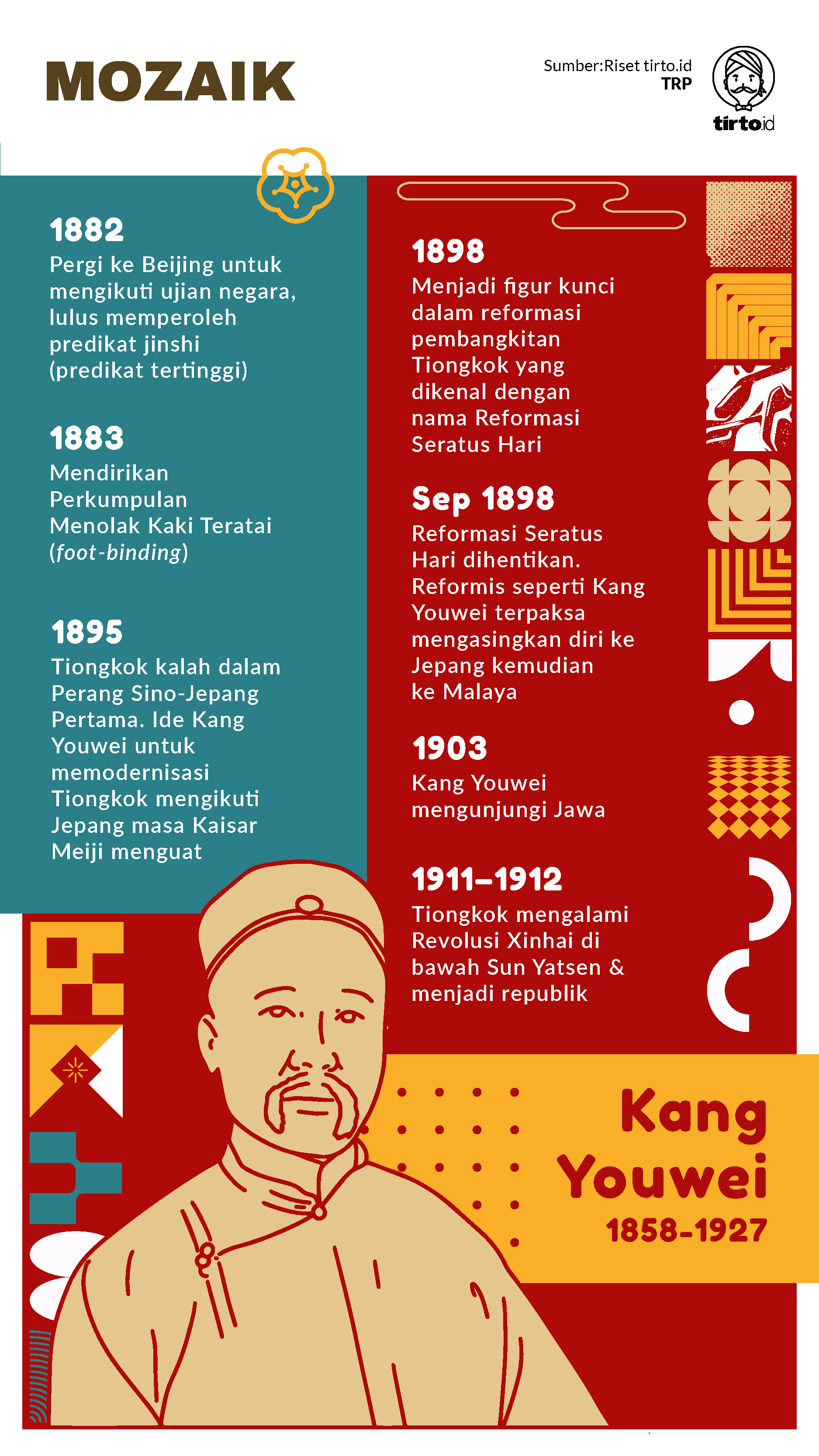

Reformasi 1898 yang akhirnya gagal tersohor dengan nama “Reformasi Seratus Hari”. Di tengah reformasi ini, seorang pemikir modernis Tiongkok bernama Kang Youwei (1858–1927) disebut memainkan peranan penting. Kang dipandang berkontribusi tidak saja dalam reformasi di Tiongkok, tetapi juga di luar negeri yang menjadi tempat perantauan orang-orang Tionghoa.

Dalam penulisan historiografi tentang Kang, seperti juga kasus yang menimpa banyak reformis politik lain—meminjam istilah Peter Carey dalam Raffles Revisited (2022:54), lahirlah dua versi seorang tokoh sebagai “manusia” dan “mitos”. Pemuja Kang dan bahkan dirinya sendiri meletakkan Kang sebagai reformis jenius yang memiliki peran segudang. Sebaliknya, kritikus Kang bahkan mendegradasi perannya menjadi nol.

Di tengah kontestasi antara “dua sosok” Kang Youwei, Wong Youngtsu dalam “Revisionism Reconsidered: Kang Youwei and the Reform Movement of 1898” (1992) berusaha memosisikan kembali “sosok manusia” Kang dalam jalur historiografi yang objektif. Ia memeriksa kritik dan klaim tentang Kang berdasarkan sumber primer yang dapat diakses di perpustakaan-perpustakaan utama Tiongkok (Perpustakaan Museum Istana, Perpustakaan Universitas Beijing, dan lain-lain).

Hasilnya, sang reformis memang tidak berperan sebesar klaim pendukungnya, namun perannya tidak nihil sama sekali seperti kritik yang datang kepadanya.

Kang Youwei lahir di Guangdong pada tahun 1858. Ia tumbuh dalam keadaan kemunduran Tiongkok yang sedang dipimpin oleh Dinasti Qing. Setelah kalah dalam Perang Candu Pertama (1839–1842), Tiongkok dipaksa tunduk pada perjanjian-perjanjian memalukan.

Salah satu konsekuensi paling merusak dari berbagai perjanjian itu adalah penyerahan wilayah-wilayah konsesi—seluruhnya kota-kota pelabuhan Tiongkok—kepada kekuatan asing. Pada wilayah-wilayah konsesi itu, pelabuhan dibuka paksa dan kota-kotanya dibangun dengan mengikuti pengaruh negara-negara asing.

Secara ekonomis, kota-kota tersebut memang maju. Namun, kesenjangan mentereng yang terlihat antara kota-kota industri baru yang ditimang-timang negara asing—seperti Shanghai dan Tianjin—dan kota-kota pedalaman yang terbelakang menghadirkan gesekan sosial di pedalaman. Salah satu konsekuensi yang terlihat adalah banyak orang yang menjadi tidak puas pada kerajaan yang tidak mampu menumbuhkan ekonomi layaknya kekuatan asing. Ketidakpuasan ini pernah digunakan oleh Hong Xiuquan (1814–1864) untuk meledakkan Pemberontakan Taiping (1850–1864).

Konfusianisme dan Konstelasi Politik Istana

Dunia seperti inilah tempat Kang Youwei tumbuh dan berkarier. Pada mulanya, ada dua pokok pemikiran yang memengaruhi cara pikir Kang. Pertama adalah ajaran Konfusianisme yang diterimanya secara formal, sedangkan yang lain adalah Buddhisme yang ia pelajari secara mandiri.

Sejak permulaan persentuhan Kang dengan Konfusianisme, ia telah menumbuhkan cara pikir yang unik di antara kawan-kawan sezamannya. Menurutnya, Konfusianisme mengakomodasi reformasi,bahkan ia berargumen bahwa Konfusius sendiri adalah reformis. Pemikiran ini membuatnya berhadapan dengan pandangan umum saat itu yang melihat Konfusianisme sebagai ideologi yang mempertahankan sikap konservatif reaksioner.

Untuk menguatkan argumennya, Kang melakukan analisis terhadap gaya kebahasaan dan ide dari beberapa kitab klasik yang digunakan dalam pengajaran Konfusianisme. Ia kemudian menghakimi bahwa beberapa di antara kitab yang sudah kadung tersohor itu adalah palsu. Ia menulis penilaiannya secara sistematis dalam A Treatise on Forged Classics (1891).

Secara ringkas, ia melihat bahwa elite politik masa lalu sengaja menggunakan kitab-kitab yang tidak “asli” untuk menegakkan sikap dan cara berpikir yang konservatif. Ciri khas yang menyertai filsafat Tiongkok—dan Asia pada umumnya—adalah bentuk teks-teks dasarnya yang berupa khazanah (koleksi atau kumpulan), bukan satu kitab tunggal seperti model kitab suci agama-agama monoteis. Dengan demikian, mudah untuk menduga bahwa memang akan muncul tambahan-tambahan yang disisipkan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam perkembangan zaman.

Di samping itu, Kang juga melihat peradaban Eropa yang ia temui di kota-kota konsesi, utamanya Hong Kong sebagai inspirasi. Ia menyaksikan bagaimana kota-kota konsesi tumbuh jauh lebih lekas daripada pedalaman.

Pada tahun 1882, Kang Youwei bertolak ke Beijing untuk mengikuti ujian negara dan berhasil lulus serta mendapat predikat jinshi—gelar tertinggi dalam sistem ujian kenegaraan Tiongkok pada waktu itu. Setelah lulus ujian, Kang tidak melepaskan pandangannya yang kritis terhadap sistem dan berani menyampaikan ide-ide reformis ke hadapan sang penguasa, Kaisar Guangxu (bertakhta 1875–1908) yang masih muda.

Pengkritik Kang seperti Huang Zhangjian berargumen bahwa tidak mungkin pejabat muda yang baru lulus ujian negara berani mengeluarkan ide-ide revolusioner pada permulaan kariernya. Huang berpendapat bahwa Kang pasti telah menambahkan ide-ide revolusioner ke dalam testimoninya sesudah ia diasingkan, bukan pada memorandum asli yang ia kirimkan semasa kerja sebagai pejabat negara. Namun, arsip yang akhirnya dikaji oleh Wong Youngtsu mengungkap fakta yang berbeda.

Dalam sebuah memorandum yang dikirimkan Kang dengan namanya sendiri—berhubung Kang sering meminjam nama pejabat-pejabat yang lebih tinggi untuk menyampaikan memorandumnya—ia berani menawarkan ide bahwa Tiongkok membutuhkan sebuah “parlemen”, sebuah kata yang sangat maju dan berani untuk zamannya.

Dalam arsip lain yang mengungkapkan bahwa Kang pernah diinterogasi oleh pejabat senior yang konservatif dari kelompok yang berseberangan dengan kaisar—kelompok Ibu Suri Cixi (1835–1908), Kang juga tidak memanis-maniskan pendapatnya. Kang “menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jujur” dan menyampaikan idenya yang kontroversial untuk zamannya.

Konstelasi politik pada zaman Kang dapat dibagi menjadi dua kubu berseberangan: kubu Kaisar Guangxu yang mewakili kelompok progresif dan kubu Ibu Suri Cixi—pemegang kekuasaan de facto Dinasti Qing—yang mewakili kelompok konservatif.

Kaisar Guangxu yang masih muda bersemangat untuk melakukan berbagai reformasi demi membuat Tiongkok mampu mengejar kemajuan dunia yang sedang berubah. Dalam banyak historiografi Barat, kelompok Ibu Suri Cixi dicap sebagai antonim dari upaya perubahan itu. Padahal, sebenarnya keduanya memiliki kesadaran yang sama tentang dunia yang berubah dan perlunya perubahan.

Pertanyaan yang kemudian memisahkan mereka menjadi dua kubu berbeda adalah “sejauh mana perubahan dapat dilakukan?” Kang Youwei yang akhirnya mendapat dukungan kaisar dan masuk dalam kubunya menginginkan perubahan cepat dan mendasar seperti yang kita saksikan dalam Reformasi atau Restorasi Meiji di Jepang pada 1895.

Namun, Tiongkok tidak punya struktur yang sama dengan Jepang, Kaisar Guangxu juga tidak memiliki pamor sekuat Kaisar Meiji (bertakhta 1867–1912). Istana terbelah sehingga kekuatan politik Kaisar Guangxu sangat lemah. Di sisi lain, kubu Ibu Suri Cixi menginginkan perubahan yang lebih hati-hati. Kelompok ini menginginkan “penguatan Tiongkok” alih-alih “perubahan Tiongkok”.

Reformasi, Kudeta, Pengasingan

Kang Youwei bukanlah reformis pertama yang melancarkan kritik tentang perlunya perubahan atau memberikan pandangan tentang dunia yang telah berubah. Namun, arti penting yang dibawa olehnya adalah keberanian sebagai orang pertama yang menyampaikan ide itu ke hadapan kaisar.

Kang percaya bahwa pendekatan yang akan menyukseskan reformasi adalah pendekatan dari atas ke bawah. Dengan kata lain, reformasi dengan didasari oleh dekret kerajaan. Kaisar tampak sangat setuju dengan ide-ide Kang Youwei yang secara garis besar menginginkan penghapusan ujian negara (yang dipandang tidak efektif karena menciptakan jabatan pegawai negeri yang mubazir, “banyak bayaran tetapi tidak ada pekerjaan”), pendirian pendidikan modern untuk pengembangan sains, industrialisasi, dan mengubah Qing menjadi monarki konstitusional dengan mendirikan parlemen.

Di tengah reformasi “seratus hari” itu, peran Kang memang vital. Ia mengirim puluhan memorandum kepada kaisar. Tugas utama yang dijalankan olehnya pada periode itu adalah memberikan informasi tentang yang terjadi di dunia luar dan langkah-langkah yang dapat dilakukan Tiongkok untuk mengimplementasikan pokok-pokok reformasi.

Pada awalnya—tidak lama sebelum dekret reformasi dikeluarkan pada 11 Juni 1898—Ibu Suri Cixi memberikan persetujuan pada ide-ide Kang yang dituangkan sebagai program reformasi. Namun reformasi terhenti lewat Kudeta Wuxu oleh kelompok konservatif pada bulan September tahun yang sama.

Salah satu faktor yang melatarinya adalah perpecahan di dalam kubu reformis. Sebelumnya, Kang dekat dengan Kaisar Guangxu lewat campur tangan seorang tutor kaisar yang bernama Weng Tonghe. Ia juga seorang reformis. Namun, ia banyak berbeda pendapat dengan Kang Youwei soal seberapa mendasar perubahan yang siap dilakukan oleh Tiongkok.

Kaisar yang telah terpengaruh oleh Kang Youwei pada akhirnya mencopot Weng Tonghe dari posisnya sebagai tutor. Historiografi Barat menyangka bahwa ini disebabkan oleh campur tangan Ibu Suri Cixi yang konservatif. Justru radikalisme Kang Youwei yang telah membuat kaisar menyingkirkan satu sekutunya.

Di samping itu, reformasi kerajaan menjadi sebuah monarki konstitusional juga melekatkan ketakutan pada para pejabat senior yang konservatif. Melihat bagaimana Kang Youwei dan kelompoknya tidak suka berkompromi, kelompok ini takut posisi mereka terancam. Pertautan kondisi internal dan eksternal yang melingkupi kelompok reformis itulah yang akhirnya menyebabkan Kudeta Wuxu.

Para pejabat yang ketakutan akan kehilangan pekerjaan segera mengadu Ibu Suri Cixi melawan kelompok reformis yang dituduh ingin membunuh sang ibu suri. Kaisar Guangxu segera dijadikan tahanan rumah setelah isu ini sampai ke telinga ibu suri. Kekuasaan negara secara de facto kembali lagi ke tangan Ibu Suri Cixi. Namun, titik konflik mereka tampaknya bukan pada ide reformasi. Sebab, di pangkuan Ibu Suri Cixi, beberapa program reformasi masih dijalankan.

Kang Youwei dan muridnya yang prominen, Liang Qihao, segera melarikan diri ke Jepang dan sempat ke Asia Tenggara. Mereka melakukan satu lagi gebrakan yang belum pernah dilakukan oleh tokoh reformis Tiongkok yang lain, yaitu menyebarkan ide mereka pada masyarakat Tionghoa di perantauan.

Banyak sinolog (ahli studi Tiongkok) yang menganggap tumbuhnya identitas ketionghoaan dan nasionalisme orang Tionghoa di Hindia Belanda, khususnya Jawa, pada periode pergantian abad itu sebagai hasil dari kampanye ideologis Kang. Namun apakah demikian kenyataannya?

Baru-baru ini, penelitian dari guru besar bidang sejarah Oiyan Liu yang berjudul “Creolised Confucianism: Syncretism and Confucian Revivalism at the Turn of the Twentieth Century in Java” (2020) mengungkap bahwa kesadaran kebangkitan Konfiusianisme yang menjadi bibit tumbuhnya rasa kebangsaan dan identitas diri sebagai Tionghoa di kalangan masyarakat perantauan telah muncul jauh sebelum reformasi Kang di Tiongkok.

Di Surabaya, sudah muncul perkumpulan yang membangkitkan ide dan praktik Konfusianisme. Kuil Konfusianisme sebagai agama, Wen Miao (Bun Bio dalam bahasa Hokkien), telah berdiri di Surabaya pada sekitar 1880-an. Dengan demikian, argumen bahwa pembangkitan Konfusianisme dan identitas ketionghoaan di Jawa dibawa oleh Kang dan kemudian oleh orang-orang yang terpengaruh idenya dari Malaya tampaknya kurang tepat.

Perkembangan pembangkitan Konfusianisme memang dipengaruhi secara kuat oleh reformasi di Tiongkok. Namun kelahirannya di Jawa jauh mendahului reformasi itu sendiri. Namun, Kang memang ambil bagian sesuai porsinya dalam upaya pembangkitan Tiongkok, identitas ketionghoaan, dan Konfusianisme—baik di Tiongkok maupun di daerah perantauan orang-orang Tionghoa. Tepat hari ini 95 tahun lalu, reformis Tiongkok itu wafat di tanah kelahirannya yang saat itu telah menjadi republik.

Penulis: Christopher Reinhart

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id