tirto.id - Lima belas atau dua puluh tahun lalu, sulit membayangkan tempat clubbing bisa jadi wahana berpogo para penikmat musik supercadas. Tapi itulah yang terjadi di Bandung sekarang ini. Selain ajang besar seperti Bandung Berisik dan Hellprint, banyak studio dan kafe jadi tempat manggung band-band underground, entah aliran punk, hardcore, black metal, dan lain-lain. Kafe seperti Basement dan Sandy's, juga Fame Station—yang pada dekade 1990-an dikenal sebagai tempat clubbing itu—digilir sebagai panggung festival musik cadas kecil sampai menengah.

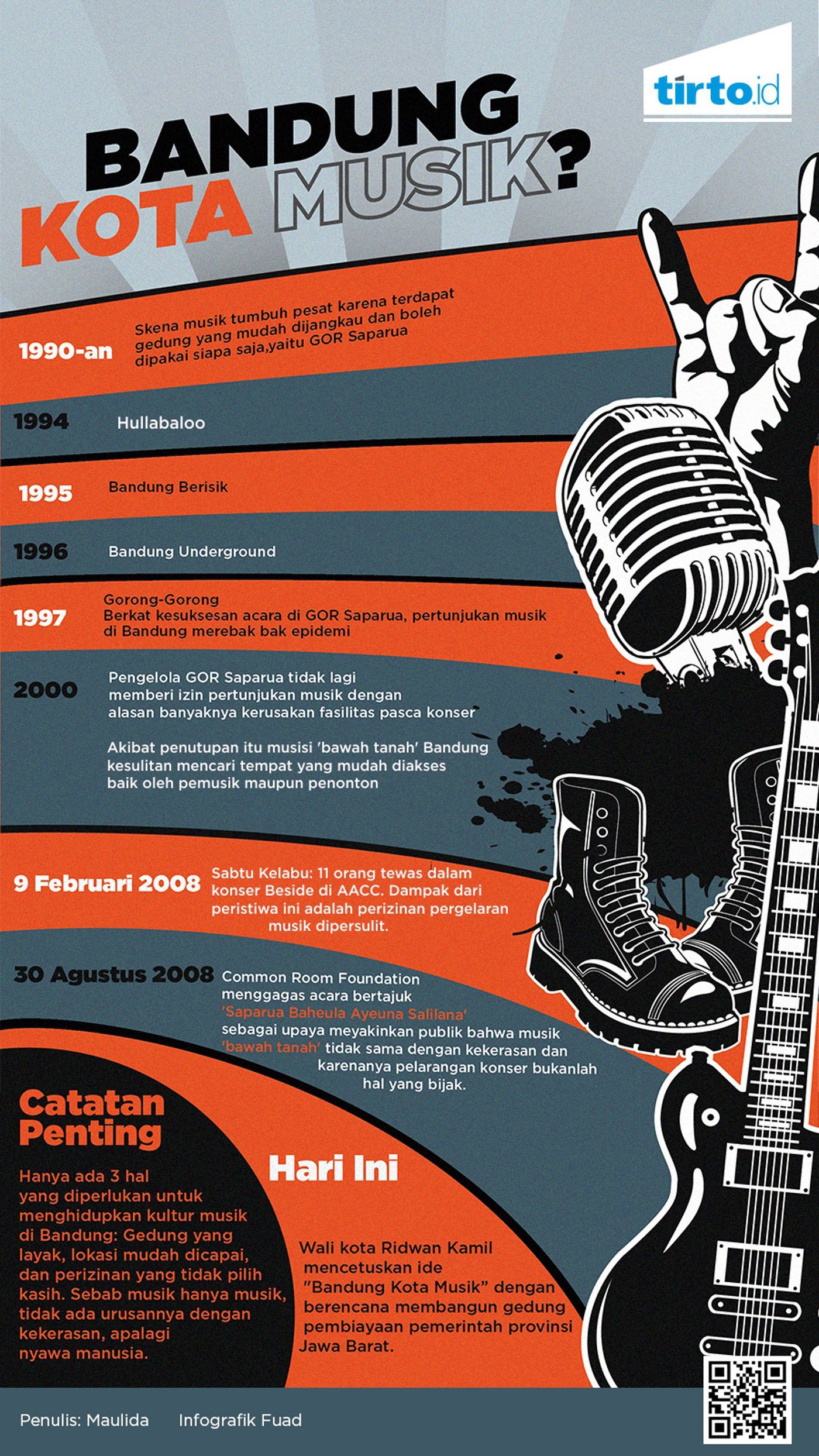

Setelah gedung olahraga Saparua tak boleh digunakan, pemusik cadas Bandung memang kesulitan mendapat tempat manggung. Masalah itu diperparah peristiwa Sabtu Kelabu, saat 11 orang tewas dalam konser band metal Beside di Asia Africa Cultural Center (AACC), 9 Februari 2008. Sejak itu, tak hanya susah mendapat tempat, perizinan juga dipersulit. Lagu “Dilarang di Bandung” dari band rock Seringai mengekspresikan kesulitan para pegiat skena ini:

Dilarang di Bandung, samar masa depan

Generasi menjanjikan kini dipersulit

Dilarang di Bandung, samar untuk bergiat

Rampas kebebasan, mulai lagi dari awal.

Dalam kondisi seperti ini, walikota Ridwan Kamil mencetuskan ide agar Bandung menjadi “Kota Musik.” Salah satu jalannya adalah membangun gedung konser musik melalui pembiayaan pemerintah provinsi Jawa Barat, selain akan membuat bulan-bulan musik tematis.

“Alhamdulillah saya berbicara sama pak gubernur (Ahmad Heryawan) dan pak wakil gubernur (Deddy Mizwar), ada proyek tiga hektare di Cikutra untuk dibikin gedung konser musik kelas dunia,” kata walikota yang kerap dipanggil Emil itu, seperti dilansir RollingStone.co.id.

Akses atas Panggung

“Bukan kelas dunianya yang penting, tapi akses. Aksesnya gimana?” Pamuji Slamet balik bertanya saat ia dimintai pendapat soal rencana pembangunan gedung konser musik itu.

Pamuji, biasa dipanggil Pam, adalah vokalis band Runtah formasi awal. Runtah merupakan band punk yang dibentuk pada 1995 dan dianggap satu dari sederet band legendaris pada skena underground Bandung dekade 90an.

Pam kemudian memetakan hal yang menurutnya justru perlu campur tangan pemerintah, selain kemudahan perizinan. “Saparua dulu juga amit-amit kalau soal standar mah. Tapi kan bisa diakses oleh lebih banyak orang, dengan latar belakang beda-beda, ekonominya juga beda-beda. Itu sebabnya Saparua jadi penting di zamannya,” katanya.

Sekarang memang ada acara-acara besar yang juga bersponsor seperti Hellprint dan Bandung Berisik. Namun, di acara sebesar itu, band-band pemula tentu hanya bisa jadi “konsumen.” Padahal, kata Pam, band tak cukup hanya berlatih. Mereka perlu manggung. Jika tak ada kesempatan manggung, Pam yakin mereka lekas bubar.

“Sekarang katanya kalau mau nyewa gedung mahal sekali, plus perizinan edan susah. Jadi kalau band orang pengangguran atau anak SMA, terus tidak terkenal, ya terpaksa nggak main di panggung,” lanjutnya.

Ini ironis. Bandung dulu bisa jadi skena musik underground yang cukup besar karena band-band kecil punya kesempatan berekspresi. Pam, misalnya. Ia bercerita, beberapa temannya mulai nge-band saat menemukan gaya yang pas pada aliran punk. Ia sadar dirinya tak cocok dengan lingkungan. Pam menemukan dirinya dalam gaya dan musik punk, lalu ia bertemu teman-teman dengan kegelisahan dan segala kekurangan serupa.

Setelah anggota grup lebih banyak, mereka pindah ke tempat nongkrong yang lebih permanen. Di belakang mal Bandung Indah Plaza (BIP), mereka menyempal dari kultur, membentuk subkultur. “Di tempat itu makin menarik makhluk sejenis. Kan mudah ya, soalnya secara visual kelihatan (gaya punk) beda sekali. Sambil nongkrong, bahasa yang sama kan musik ya selain tampilan. Mulailah pada bikin band,” paparnya.

Lalu masalah muncul. Mereka yang sedang semangat nge-band itu ternyata tak punya kesempatan manggung. Tapi justru dari persoalan itulah komunitas musik berkembang. “Ya itu, karena nggak ada tempat main saja. Tampilan aneh, musik nggak bener, kelakuan sering ngaco. Nggak akan ada yang ngundang.” Pam menertawakan dirinya sendiri.

Beruntung, di tempat nongkrong itu pula, mereka mulai bertemu dan bergaul dengan turis asing yang mengatakan mereka tak perlu mencari panggung jika ingin main. “Lalu bikin lah acara sendiri, rilis album sendiri, dan seterusnya. Lalu berkembang. Kalau tak salah, acara pertama namanya Hullabaloo, tahun 1994. Belum terlalu ramai yang awal mah,” paparnya.

Menurut Pam, pola yang hampir sama terjadi pada komunitas aliran musik lain. Yang membedakan hanya lokasi kumpul-kumpulnya saja. Komunitas punk seperti Pam nongkrong di belakang BIP.

“Harder [distro dan label berlokasi di Cihampelas] kesukaannya New York hardcore. Ujungberung grindcore dan death metal. Taman Lalu Lintas skate punk. Sarijadi black metal. Purnawarman grunge. Taman Dago britpop,” papar Pam, menyebutkan nama-nama tempat beserta kecenderungan jenis musik yang mereka bawakan.

Meski daftar dari Pam itu hanya pemilahan yang mempermudah, sampai sekarang masih ada tempat yang citranya melekat dengan jenis musik seperti dulu. Salah satunya adalah Ujungberung dengan metalnya.

Maya, ibu beranak dua dan pekerja perusahaan farmasi, adalah salah satu anggota komunitas metal di Ujungberung. Ia menjadi gitaris band Mortality yang beraliran black death metal. Ditanya soal gagasan kota musik, perempuan berjilbab ini menyambutnya dengan gembira.

“Senang kalau komunitas bisa difasilitasi,” katanya. Tapi, jika soal kota musik ini benar-benar dilaksanakan, ia berharap harapannya bisa direalisasikan. “Lebih sering ada acara dan perizinan dipermudah,” ujar Maya, menyebut dua hal penting yang juga disebut Pam.

Kondisi komunitas musik underground Bandung sekarang menurut Maya tidaklah buruk. Banyak pendatang baru yang lagu dan kecakapan musikalnya bagus. Soal sulitnya panggung, ia berkata mereka banyak terbantu oleh kafe-kafe dan studio-studio. Di Ujungberung misalnya, ia dan band-nya kerap main di Room Studio. Selain itu, mereka juga main di kafe-kafe.

Maya yang umur bandnya tak muda tampaknya memang tak kekurangan undangan manggung. Ada saja acara di studio, kafe, maupun acara besar yang mengikutsertakan mereka. Namun, lain soal bagi mereka yang masih berstatus pemula. Mengulang ucapan Pam: siapa yang mau mengundang band tak dikenal?

Jangankan band pemula, festival menengah yang sudah berkali-kali diadakan saja mengalami kesulitan soal penyelenggaraan. Contohnya adalah Grindfest, festival metal tahunan yang sudah diselenggarakan lima kali. Amar alias Mamay, panitia Grindfest, mengaku perlu uang relatif besar untuk menggelar panggung sehari di klub Fame Station.

Ditanya angkanya, Mamay hanya menjawab: “Mahal, pokoknya. Sedih.”

Festival itu, menurut Mamay, memilih panggung di klub karena pilihan yang tersedia memang sedikit. Sebanyak 12 band yang manggung pun tak diminta biaya, kecuali mereka mau menyumbang. “Ini kan acara yang semangatnya dari kita, untuk kita,” kata Mamay. Untung saja, selalu ada anggota komunitasnya yang menyumbang.

Oleh karena itu, ia berpendapat jika memang ada niat dari pemerintah untuk membantu komunitas musik, yang diperlukan adalah hal nyata, bukan sekadar program atau wacana. “Karena dengan [keadaan] begini juga kami masih bisa berdiri,” tandasnya. Bagi Mamay, tak ada gunanya program ini itu ketika masalah yang dihadapi pegiat musik tak diselesaikan jalan keluarnya.

Ia lalu menambahkan hal apa yang paling dibutuhkan. Jawaban Mamay persis harapan Maya dan Pam, yakni: “gedung yang layak dan perizinan mudah.” Ia juga memberi penekanan, bahwa gedung layak tak berarti harus mewah.

Apakah Mamay optimistis dengan program walikota yang ingin menjadikan Bandung sebagai kota musik? Lelaki yang mengaku aktif di skena musik cadas Bandung sejak 1997 ini menjawab diplomatis: “Saya percaya akan diri saya dan sahabat saya.”

Penulis: Maulida Sri Handayani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti