tirto.id - “Ada pemaksaan untuk urusan beragama di Turki,” kata Ahmet Balyemez. “Orang-orang bertanya pada diri mereka: ‘Apakah ini Islam yang sebenarnya?’”

Ahmet, 36 tahun, seorang ilmuwan komputer, tumbuh dalam keluarga muslim yang sangat religius. Deutsche Welle melaporkan Ahmet rutin salat dan puasa. Akan tetapi, muncul pertanyaan dalam dirinya yang menuntunnya keluar dari Islam dan menjadi ateis selama lebih dari 10 tahun.

Hal serupa juga dialami Merve, seorang guru SD. BBC memberitakan bahwa sebelumnya, Merve mengaku sebagai muslim radikal. Saking radikalnya, Merve tak mau berjabat tangan dengan pria.

“Tapi, sekarang aku tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak, dan aku benar-benar tidak peduli,” tegasnya.

Jadi Alat Politik

Lima tahun silam, Diyanet, Direktorat Urusan Keagamaan Turki, menyatakan bahwa lebih dari 90 persen populasi di negara tersebut adalah muslim. Akan tetapi, hasil survei dari lembaga riset sosial-politik Konda, yang dirilis beberapa bulan lalu, menyebut sebaliknya: masyarakat Turki semakin banyak yang jadi ateis. Jumlahnya meningkat tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

Secara umum, Turki merupakan negara yang menerapkan konsep sekularisme dalam kehidupan bernegara. Artinya, ada garis pemisah yang jelas antara urusan politik dan agama. Konsep sekularisme Turki sendiri, mengutip makalah Tayfun Kasapoglu Vytautas berjudul “Religion and Politics in Contemporary Turkey: Attitudes of Atheists” (2017, PDF), dicetuskan pertama kali oleh Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki.

Lewat pemisahan tersebut, Atatürk hendak menciptakan sistem pemerintahan modern yang lepas dari intervensi agama. Ia percaya bahwa perkara agama adalah urusan masing-masing individu—negara tak berhak mengatur.

Dalam kurun waktu lima tahun (1924-1929), Atatürk memulai misinya mengenalkan sekularisme. Langkah-langkah yang ia ambil antara lain menghapus sistem kekhalifahan, meniadakan Kementerian Hukum Islam, menetapkan Minggu sebagai hari libur alih-alih Jumat, menempatkan sekolah keagamaan di bawah wewenang Kementerian Pendidikan, menghilangkan pernyataan “Islam sebagai agama negara” dari konstitusi, hingga memberlakukan aksara latin untuk menggantikan Arab.

Gebrakan Atatürk menghasilkan perubahan besar. Turki tak lagi berasaskan Islam. Namun, sejak itu pula sekularisme (selalu) menjadi konsep yang diperebutkan sekaligus membuka jalan bagi banyak konflik yang mewarnai lanskap politik Turki.

Ada pergeseran yang cukup signifikan pada awal 2000-an, ketika Recep Tayyip Erdoğan dan gerbong politiknya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berhaluan konservatif, berkuasa. Sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 2002—hingga sekarang duduk di kursi presiden—Erdoğan melakukan islamisasi besar-besaran.

Dalam “Beyond the Straight Path: Obstacles and Progress for Atheism in Turkey” (2015, PDF), Maria Inês Teixeira mencatat langkah Erdoğan dimulai dengan menjalankan pemerintahan yang berasaskan prinsip-prinsip Islam. Implementasinya dapat dilihat dari kebijakan larangan menjual alkohol hingga seks di luar nikah. Erdogan mengklaim ingin membentuk generasi muslim Turki yang saleh.

Perlahan-lahan langkah Erdoğan mengubah cara pandang masyarakat Turki. Jajak pendapat yang dikutip dari studi Kasapoglu menyebutkan sekitar 79 persen orang Turki percaya agama selalu benar dan dapat dipakai untuk menyelesaikan segala permasalahan.

Pada saat bersamaan, pemaksaan ajaran Islam justru menciptakan resistensi dari masyarakat yang lain. Bagi segmen masyarakat ini, Erdoğan sekadar menggunakan Islam sebagai alat politik untuk mencari dukungan agar tetap bisa berkuasa. Mereka kritis terhadap pemerintah dan menolak (politisasi) agama dengan cara menjadi ateis. Mereka tak ingin Islam ditafsirkan secara tunggal oleh penguasa.

Imbas Arab Spring

Tak cuma di Turki, pemandangan sama rupanya juga muncul di kawasan Timur Tengah. Di Mesir, berdasarkan jajak pendapat Universitas Al-Azhar Kairo (2014), sebanyak 10,7 juta orang—dari jumlah penduduk 87 juta—mengaku ateis. Di Arab Saudi, mengutip hasil riset WIN-Gallup International (PDF), sekitar 19 persen dari masyarakat mengaku tidak terlibat dalam praktik keagamaan dan lima persen lainnya ateis.

Popularitas ateisme merembet pula sampai dunia maya. Di masing-masing negara terdapat beragam laman Facebook dengan ribuan like dan pengikut. Di Irak, misalnya, lahir laman Facebook bertajuk “Agnostik dan Ateis Irak” yang punya 17 ribu pengikut dan 13 ribu tanda likes.

Ada dua faktor yang menyebabkan munculnya gelombang ateis di jazirah Arab, demikian terang Tamer Fouad dalam artikel “The Arab Spring and the Coming Crisis of Faith” (2012). Pertama, masifnya berita mengenai pembunuhan, pemerkosaan, hingga pembakaran rumah ibadah yang terjadi di banyak negara Timur Tengah. Kondisi ini membuat masyarakat bingung dan merasa tersesat dengan keyakinan yang mereka peluk.

Kedua, kegagalan kepemimpinan partai-partai Islam pasca-Musim Semi Arab (Arab Spring). Ini terlihat jelas, misalnya, di Mesir. Usai massa-rakyat yang memadati Tahrir Square berhasil menumbangkan kediktatoran Hosni Mubarak, harapan untuk pemerintahan yang jauh lebih baik seketika membumbung tinggi.

Namun, ekspektasi masyarakat Mesir gagal terpenuhi. Partai Kebebasan dan Keadilan—yang juga jadi tunggangan politik Ikhwanul Muslimin—ternyata tak bisa diharapkan. Ketidakmampuan untuk mengatasi krisis ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, pelayanan publik yang buruk, dan perebutan kekuasaan dengan militer kian membuat masyarakat muak.

Fakta memalukan tersebut lantas menggiring publik pada keputusan untuk tak lagi memberikan suara mereka kepada Partai Keadilan dan Kebebasan (45 persen)—yang disusul keinginan untuk hidup tanpa memeluk agama.

Robert Putnam dan David Campbell, ilmuwan politik dari Universitas Harvard dan Notre Dame sekaligus penulis American Grace: How Religion Divides and Unites Us (2010), menegaskan bahwa ateisme merebak ketika agama semakin sulit dipisahkan dari politik. Fenomena semacam ini, terang Putnam dan Campbell, lebih dulu muncul di AS pada 1990-an tatkala banyak anak muda memutuskan untuk jadi ateis setelah menyaksikan politisasi agama dan skandal seks yang menyerang Gereja Katolik.

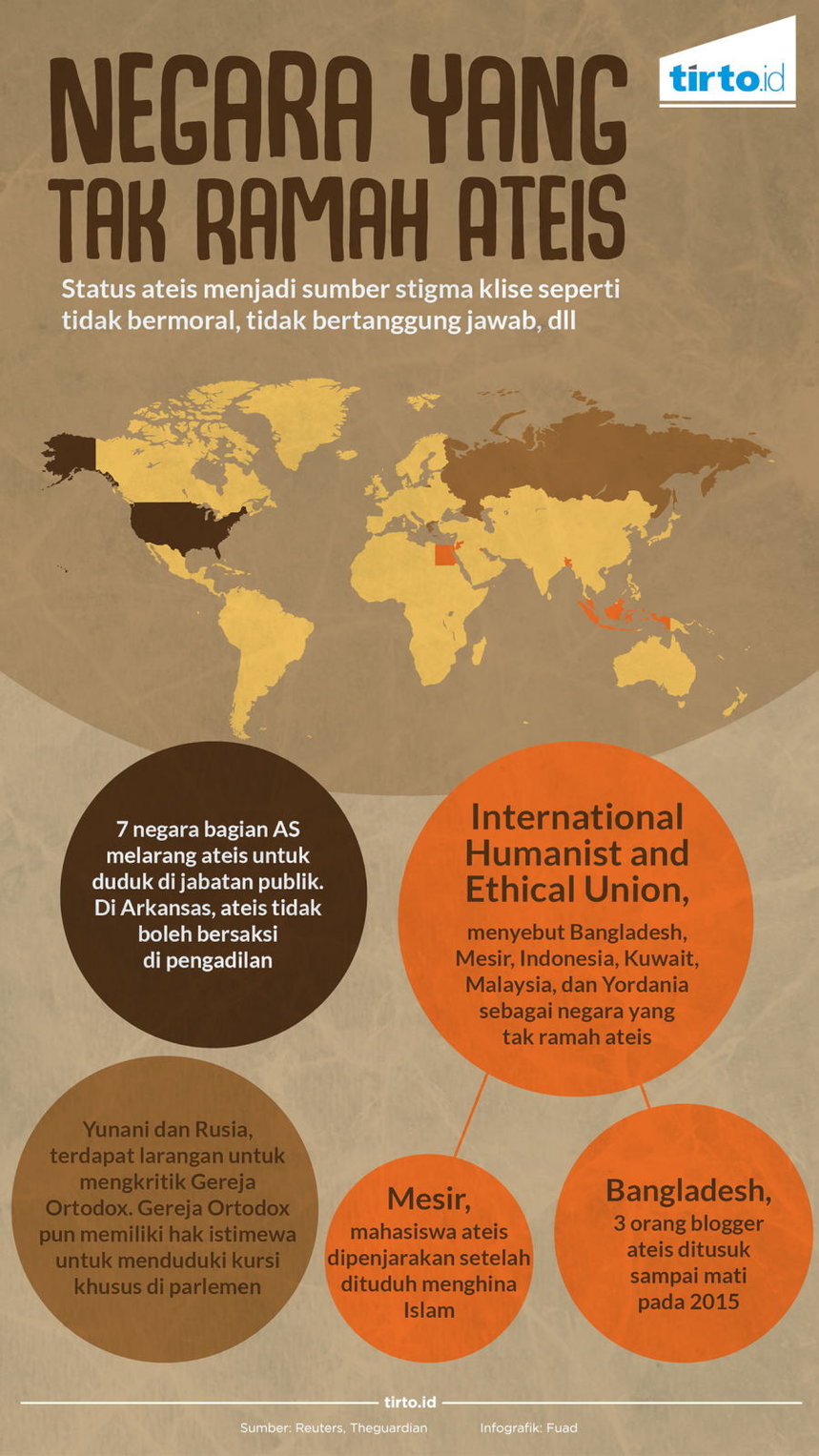

Ancaman terhadap Ateis

Di Turki dan Timur Tengah, ateisme dipandang sebagai produk dari teokrasi Kristen. Menjadi seorang ateis sama saja melanggar prinsip-prinsip agama dan karena itu harus dihukum agar jera serta "kembali ke jalan yang benar."

Tak tanggung-tanggung, tiap negara punya instrumen legal untuk menghukum para ateis. Di Turki, mereka yang mengaku ateis akan dijerat dengan tuduhan “menghasut kebencian” yang termaktub dalam Pasal 216 KUHP. Hukumannya bisa enam bulan atau satu tahun penjara.

Arab Saudi dan Kuwait malah berani menghukum lebih keras. Kedua negara ini dapat menjatuhkan hukuman mati kepada ateis. Pada 2015, misalnya, seorang pria asal Hafar al-Batin bernama Ahmad Al Shamri divonis mati dengan tuduhan murtad (keluar dari Islam) selepas mengunggah konten berisikan pernyataan sikapnya tentang Islam di media sosial.

Demikian pula di Irak. Kendati tak ada larangan terhadap ateisme, mengutip laporan NBC News, ateis tetap saja dipandang menghina Islam oleh organisasi-organisasi Syiah Iran yang berkuasa di pos-pos vital pemerintahan sejak Saddam Hussein tumbang pada 2003. Konsekuensinya jelas: orang-orang ateis kerap jadi target kekerasan.

Retorika kebencian yang digelorakan para politikus (dan ulama), seperti yang terjadi di Turki tatkala Erdogan menuduh ateis bersekongkol dengan teroris untuk “menggulingkan pemerintahannya” menjadi justifikasi kalangan muslim—sebagai mayoritas—untuk melancarkan aksi-aksi perisakan yang bahkan diteruskan sampai ancaman kematian.

“Kadang-kadang mereka mengirim foto beberapa anggota Al-Qaeda memenggal kepala orang dan memasukkannya ke ember,” jelas Onur Romano, salah satu pendiri Asosiasi Ateisme Turki, kepada VoA News. “Mereka seperti memberi tahu kami, 'Kepalamu akan berakhir di salah satu ember itu dan itulah nasibmu sepulang dari kantor'.”

Banyaknya ancaman dan vonis hukuman yang ada di depan mata membuat ateis, baik di Turki maupun Timur Tengah, harus menyembunyikan keyakinannya.

Hubungan antara agama dan politik memang senantiasa berjalan dengan erat. Keduanya saling memengaruhi. Agama dipakai politikus sebagai kendaraan menuju singgasana, sedangkan politik digunakan agama untuk menegaskan hegemoni.

Walhasil, orang-orang dari kelompok minoritas seperti ateis inilah yang kena getahnya. Mereka jadi korban atas kebijakan politik-agama yang dibuat berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Kami tidak menghina agama, juga tidak menghina nilai-nilai [yang dipegang] banyak orang. Yang coba kami lakukan adalah memberi tahu kepada masyarakat apa itu ateisme. Karena, sejauh ini, orang-orang hanya berpikir bahwa ateis adalah mereka yang suka berpesta pora tiap malam, memperkosa selayaknya binatang, dan tidak punya etika,” tegas Romano. “Bagi mereka, pada kenyataannya, agama disalahartikan sebagai etika.”

Editor: Windu Jusuf