tirto.id - Pertengahan 1990, di Lumajang. Akbar Pradopo dan keluarga kecilnya sedang makan di sebuah warung ayam goreng. Mendadak seorang penyanyi berambut gondrong muncul di televisi. Ia berkata kepada anak lelakinya, "Telepon Om Asang. Kasih tahu ada Leo Kristi main di teve."

Sang anak meminjam telepon kasir. Om Asang, pamannya, terkesan girang mendengar kabar itu. Kembali ke meja makan, si anak mengungkapkan keheranannya, bukankah biasa saja pemusik tampil di televisi?

"Leo itu pengembara," kata Akbar, "jarang tampil di teve."

Dan Akbar mulai bercerita kepada anaknya: Leo memperlakukan lagu seperti puisi. Ia berkelana. Menulis apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan.

Saat itu si anak merekam dua istilah asing yang terdengar sedap, bohemian dan troubadour, dan manggut-manggut saja. Kata bapaknya, Leo sempat kuliah di jurusan arsitektur ITS Surabaya, tapi di semester kedua ia keluar, karena musik memanggilnya lebih kencang.

"Kayaknya, Om Asang keluar dari kerjaan gara-gara ngikutin Leo, deh," kata Akbar, lalu tertawa.

Beberapa bulan sebelum itu memang Asang, adik Akbar, membuat keputusan mengejutkan: meninggalkan pekerjaannya sebagai wartawan. Banyak kerabatnya heran. Cari kerja susah, ini kok dilepas begitu saja? Waktu ditanya, alasannya sepele: ingin jadi pekerja-pengembara.

Akbar santai menghadapi hal itu. Ia hafal betul perangai adiknya. Waktu kuliah di Yogyakarta, Asang sempat membentuk trio folk bersama kawan-kawannya. Bikin beberapa lagu. Mereka sering pula mendendangkan lagu-lagu Leo Kristi. Tapi kontrak rekaman tak kunjung datang. Hingga akhirnya Asang lulus kuliah dan grup ini bubar jalan. Asang kemudian kerja jadi wartawan.

"Mungkin Asang enggak senekat Leo," kata Akbar, tertawa.

Sang Trubadur dari Surabaya

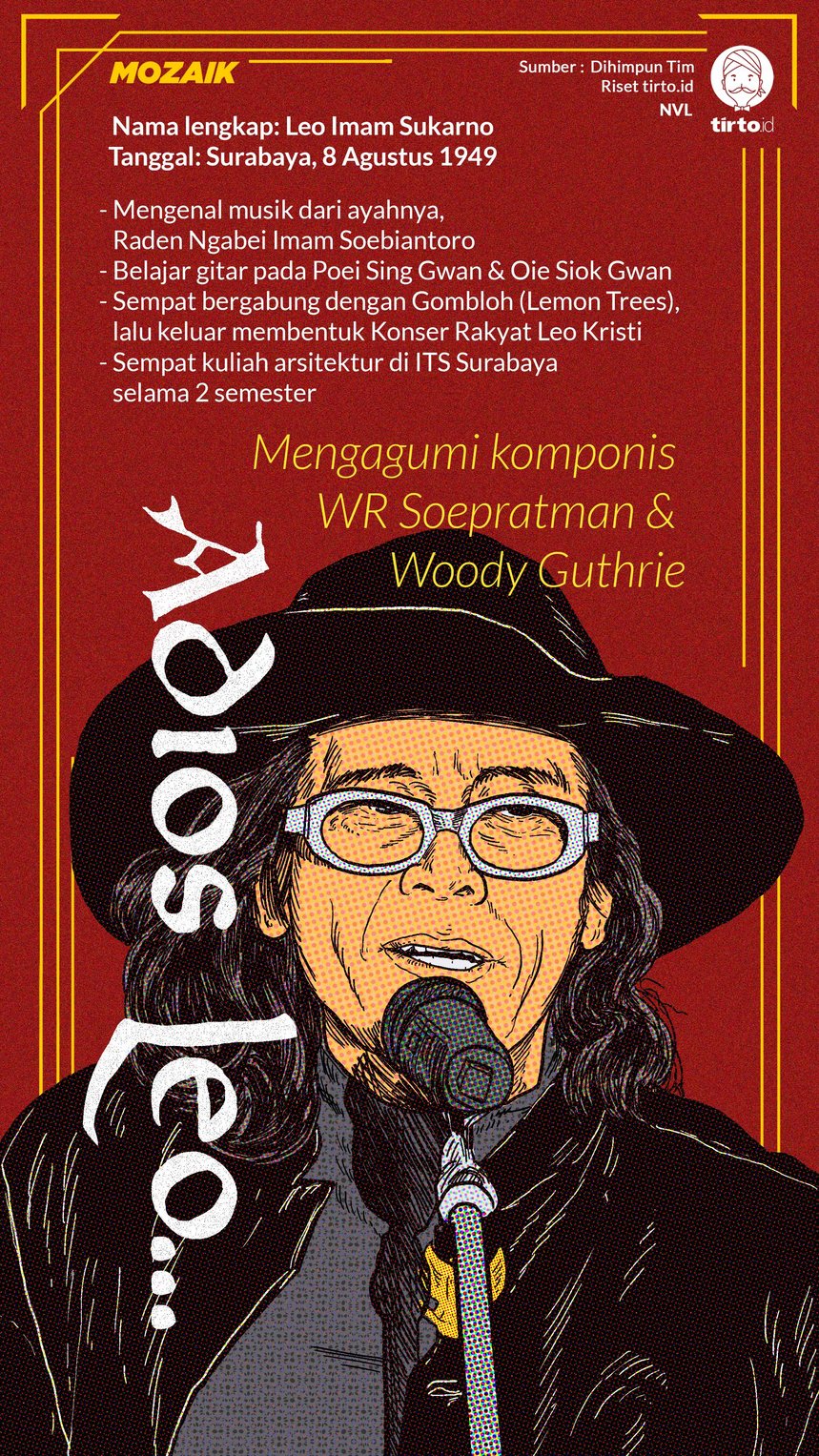

Leo bernama asli Leo Imam Sukarno. Ia lahir di Surabaya pada 8 Agustus 1949. Kristi adalah nama julukannya. Ada beberapa versi tentang nama Kristi ini.

Versi pertama, Kristi adalah singkatan dari "keris sakti." Julukan itu merujuk pada gitar Ibanez warna hitam warisan ayahnya. Versi kedua, Kristi adalah nama pasangan duetnya. Pasangan ini dikenal sebagai Leo Kristi. Saat bubar, Leo tetap menyandang nama Kristi.

Ayahnya adalah Raden Ngabehi Iman Soebiantoro, seorang pegawai negeri yang hobi bermusik. Setiap subuh, Iman memutar musik di rumah mereka. Pengalaman itu berkesan bagi Leo. Ia jadi menggemari musik. Dalam buku Musisiku karya tim Komunitas Pecinta Musik Indonesia (KPMI), Leo disebut bisa main banyak alat musik, dari gitar, flute, piano, sampai biola.

Ia belajar main gitar dari Tony Kardjik, direktur Sekolah Musik Rakyat di Surabaya. Agar permainan gitarnya semakin luwes, ia juga belajar dari musisi terkenal Surabaya pada zamannya, Oei Siok Gwan dan Poei Sing Gwan. Soal menyanyi, ia berguru kepada John Topan dan Nuri Hidayat.

Leo membentuk Lemon Trees bersama Gombloh dan Franky Sahilatua. Tetapi kemudian ia keluar dan mendirikan Konser Rakyat Leo Kristi. Formasinya adalah Leo, Naniel, Mung, dan dua gadis bersaudara: Jilly dan Lita. Pada 1975, kelompok ini merilis album pertamanya, Nyanyian Fajar. Album ini diproduksi oleh Aktuil Musicollection, label rekaman majalah Aktuil.

Di panggung, formasi Konser Rakyat Leo Kristi biasa berganti-ganti. Leo memang tak kenal keniscayaan. Kalau ada bibit baru yang menurutnya potensial, ia akan mengajak mereka tampil.

Selanjutnya Leo merilis Nyanyian Malam (1976), Nyanyian Tanah Merdeka (1977), Nyanyian Cinta (1978), dan Nyanyian Tambur Jalanan (1980). Total Leo membuat 12 album sepanjang kariernya. Terakhir, Leo membuat Warm, Fresh, and Healthy pada 2010.

Ada benang merah yang menghubungkan antar album Leo. Tema sosial memang jadi bahasan utama, tapi Leo bukan tukang protes, bukan penggugat yang berang. Istilah trubadur rasanya amat tepat untuknya. Ia berkelana, hidup di antara orang-orang yang sebelumnya tak ia kenal, dan memandang dunia dari dekat. Dengan cara itulah ia mendapat bahan buat lagu-lagunya.

Dari pengembaraannya, lahir lagu "Lenggang lenggok Badai Lautku", sebuah lagu folk rancak yang ditingkahi petikan gitar bergaya flamenco. Lagu ini bercerita tentang para nelayan yang menyabung nyawa di laut.

Berbondong-bondong nelayan ke laut

Apakah yang terjadi aku tak tahu, apakah yang terjadi hei di situ

Kiranya nelayan muda kembali hanya perahu

Meninggalkan istri lama bersedih menunggu

Kenapa tak kembali nelayanku

Sebagai pengembara, Leo banyak menulis soal kehidupan nelayan ("Fajar Hingga Fajar", juga "Gulagalugu Suara Nelayan"), perdesaan dan petani ("Beludru Sutera Dusunku", "Nyanyian Fajar", "Di Atas Sukapura", hingga "Jerami"), aneka macam kisah pengembaraan ("Serenada Pagi 1971"), dan kisah-kisah manis di perjalanan semisal "Kaki Langit Cintaku Berlabuh".

Leo juga amat menyukai kereta api, stasiun, dan segala yang menyertainya. Di album pertama, ada lagu "Di Deretan Rel-Rel" tentang orang yang duduk sendirian di bangku peron, dalam lindungan kesunyian pagi. Sepi ia bunuh dengan rokok kretek, kopi panas, dan pisang goreng dari kedai seorang guru tua. Lalu kereta datang. Suasana dalam gerbong seperti konser: seratus penumpang berdesakan di antara tumpukan keranjang dan karung, perempuan menjerit, bayi menangis.

"Jalan menuju kota gaduh selalu," ujar Leo, berdendang.

Selain itu, Leo menulis "O Danae", "Kereta Laju", "Surabaya", dan tentu saja "Lewat Kiaracondong." Menurutnya, pada tahun 1970-an, kawasan Kiara Condong masih dipenuhi sawah dan anak-anak kerap bermain di sana. Tak seramai dan sesumpek sekarang. Ia mengingat Kiara Condong dengan nada romantis sekaligus getir.

Lewat Kiara Condong kereta laju

Panorama di sana memaksaku tersenyum

Bocah bocah tak berbaju

Berlari lari di sepanjang tepi

Di setiap detak roda yang kelima

Bergerombol bocah-bocah

Lewat Kiara Condong, kereta laju

Seorang gadis telanjang dada

Basah rambutnya berkeramas

Sempat kulihat tisik kainnya

Di balik dinding bambu

Reyot dan tak beratap

Sebagai seorang pejalan jauh, Leo kerap merindukan kota kelahirannya, sekalipun kota itu "riuh dan berpekat asap kotor", sebagaimana ditulisnya dalam "Oh Surabaya." Leo juga menulis "Sudut Jalan Surabaya 1979" yang bergaya parikan. Ada pula "Nyiur Melambai di Plaza Surabaya", "Surabaya", hingga "Surabaya Bernyanyi!" Yang kemudian jadi amat masyhur adalah "Tepi Surabaya." Lagu itu adalah balada penuh kekalutan. Kota berubah bersama segala isinya, manusia jadi makin tua dan kering diisap kesunyian masing-masing.

Betapa sepi

Seorang nenek sendiri di tepi, lalu coba menyapa

Lewatnya hari kota lama ini

melebar tak berakar, kaca-kaca miskin jiwa

Tepi-tepimu Surabaya, di mana kita mulai semua ini

Gema nyanyian pahlawan kini jadi nyanyian wayang

Tepi-tepimu, oh, Surabaya

Sebagai musisi, Leo Kristi tak setenar juniornya, Iwan Fals. Leo dianggap tak bisa berkompromi dengan pasar. Ia jarang tampil di televisi, agak sukar dicari di radio. Ia seolah terus menjauhi lampu sorot. Di antara kemunculannya di panggung-panggung kecil, ia menghilang.

Jumlah penggemarnya tak seberapa tetapi mereka loyal. Mereka menyebut diri sebagai "LKers." Sewaktu media sosial belum ada, mereka berkumpul di milis. Kini mereka tergabung dalam sebuah grup penggemar di Facebook. Di luar internet, tentu mereka juga berhimpun.

Agus Supriadi Hadi adalah salah satunya. Ia pertama kali mendengar Leo lewat lagu "Nyanyian Fajar." Ia terkesan dengan lirik Leo. Indah, ujarnya. Pegawai PT Perkebunan Nusantara XII ini kali pertama menonton konser Leo di Jember, medio 1979.

"Lagunya menginspirasi. Setiap grup folk saat itu yang bisa membawakan lagu-lagunya Leo pasti disukai anak muda," ujarnya mengenang.

Begitu pula Yusi Avianto Pareanom. Penulis novel Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi ini beberapa kali menonton konser Leo. "Mengalami dari masa nonton Leo waktu sak karepe dewe sampai sudah jadi nggenah," katanya.

Sak karepe dewe ala Leo bukan berarti tidak profesional, melainkan eksentrik khas seniman. Kadang ia baru main satu lagu, terus pulang. Kadang ia terlambat amat lama. Selain itu, Leo juga nyaris tak pernah melakukan persiapan sebelum manggung.

Pada 2005, Kompas menulis, "Benar pula dugaan banyak orang, tepatnya penonton setianya, Leo pasti tampil semaunya. Ia tak pernah melakukan persiapan, semisal mengatur sound system agar tak mendengung atau menyetem gitarnya sebelum naik pentas, sehingga ia tak perlu harus mengulanginya setiap usai membawakan satu lagu."

Menurut Yusi, Leo adalah manusia romantik yang banyak digerakkan mood. "Mood-nya bisa berantakan kalau ia tidak cocok dengan panitia atau kalau sound system jelek. Tapi kalau hatinya senang, ia bisa tak rampung-rampung bermain," ujar Yusi.

Yus Ariyanto, redaktur pelaksana Liputan6.com, pertama kali mendengar Leo semasa kuliah, awal 1990-an. Ia mengenal nama Leo dari Kompas. Jadi prosesnya adalah membaca dulu, baru mendengar. Yus jatuh cinta dengan Leo. Ia pernah menulis feature apik berjudul "Tepi-tepimu, Leo... (60 Tahun Leo Kristi)" untuk menyambut ulang tahun sang maestro.

"Aku suka Leo karena musiknya eksploratif. Dan liriknya juga dipikirkan benar-benar," kata Yus.

Pada 21 Mei 2017, tepat hari ini dua tahun lalu, Leo meninggal dunia di usia 68. Jenazahnya dibawa ke rumah sang adik, Boni, di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur.

Leo pergi setelah menuturkan banyak kisah tentang nelayan, petani, bocah-bocah desa, kereta api tua, dan peron sepi. Ia pergi sesudah bersaksi: Kiara Condong tak lagi punya sawah, tak ada gadis telanjang dada, atau bocah berlarian di sawah. Kios kecil milik pak guru tua di stasiun sudah hilang, digantikan minimarket dengan lampu-lampunya yang menyilaukan. Pemudi desa tak lagi memegang ani-ani.

Leo pergi tetapi kesaksiannya tinggal. Orang-orang akan terus mendendangkan lagu-lagunya dan ingat bahwa seorang pengembara semestinya dilepaskan dengan hati lapang.

Roda pedati telah menunggu, selamat tinggal

Salam bagimu, cinta dan doa, bagi

cakrawala langit biru tidurku

Roda pedati malam sepi ini, dingin beku

Salam bagimu, cinta dan doa, adikku

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 21 Mei 2017 sebagai obituari Leo Kristi. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Dea Anugrah & Ivan Aulia Ahsan