tirto.id - Akhir pekan lalu, berita mengejutkan datang dari United Airlines, salah satu maskapai penerbangan besar di AS. Bukan perkara insiden sebagaimana berita terkait pesawat sering dipaparkan di media massa, melainkan tentang peraturan ‘kode pakaian’ bagi penumpangnya yang dianggap seksis oleh warganet.

Dilansir NPR, Shannon Watts, aktivis penggagas Moms Demand Action for Gun Sense di Amerika yang memiliki 34 ribu pengikut di Twitter, membeberkan peristiwa penolakan dua orang anak perempuan untuk naik pesawat yang disaksikannya langsung. Pasalnya, kedua anak perempuan itu menggunakan legging yang dianggap United Airlines tidak layak dikenakan saat terbang dengan pesawat mereka.

Di sisi lain, Watts mengamati, anak perempuan lain yang mengenakan dress bersama ayah yang mengenakan celana pendek diperbolehkan untuk naik pesawat.

Rentetan tweet Watts pun menjadi viral dan mendatangkan respons dari warganet. Model Amerika, Chrissy Teigen, bahkan turut mengutarakan pengalamannya saat menumpangi United Airlines yang kontras dengan peristiwa teranyar ini.

“Saya pernah terbang dengan United [Airlines] sebelumnya tanpa mengenakan celana sama sekali. Hanya atasan sebagai dress. Lain kali, saya akan mengenakan jeans dan scarf saja,” demikian tweet Teigen.

Kejadian di AS ini diasumsikan sebagai bentuk seksisme oleh sebagian orang. Bertubi-tubi, serangan pun dilancarkan warganet kepada United Airlines. Menanggapi hal ini, pihak maskapai penerbangan itu memberikan penjelasan lewat akun Twitter resminya bahwa larangan naik pesawat bagi mereka yang mengenakan legging tak berlaku secara umum. Hal ini hanya ditujukan untuk anggota keluarga atau kerabat karyawan United Airlines yang memperoleh privilese tiket gratis atau berpotongan harga yang disebut “buddy pass.”

Saat mendapat privilese tersebut, penumpang harus tunduk terhadap beberapa pembatasan atau peraturan tertentu. Tak ada jaminan mereka mendapat kursi setiap waktu, maka yang harus mereka lakukan adalah bersiap kapan pun tersisa jatah terbang. Terdapat pula aturan berperilaku, termasuk aturan berbusana. Alasan yang dikemukakan United Airlines, saat menumpangi pesawatnya, para keluarga dan kerabat karyawan mereka juga merepresentasikan perusahaan tersebut.

United Airlines juga meneguhkan pembelaan mereka dengan menyatakan lewat twit: “Dalam Contract of Carriage, Rule 21, kami memiliki hak untuk menolak penumpang yang bertelanjang kaki atau tidak berpakaian layak.”

Cara Berbusana dan Perilaku Slut Shaming

Membicarakan tentang apa yang layak dan tidak layak dikenakan seseorang saat tampil di depan publik tidak jarang menghadirkan perdebatan. Terlebih saat wacana otoritas tubuh disuarakan oleh orang-orang modern di berbagai penjuru dunia dihadapkan dengan norma sosial konvensional yang mengandung budaya patriarki di dalamnya. Lihat saja komentar-komentar bernada mencela yang dilayangkan saat Awkarin mengunggah video musik “Badass” di Youtube di mana ia terlihat mengenakan pakaian terbuka.

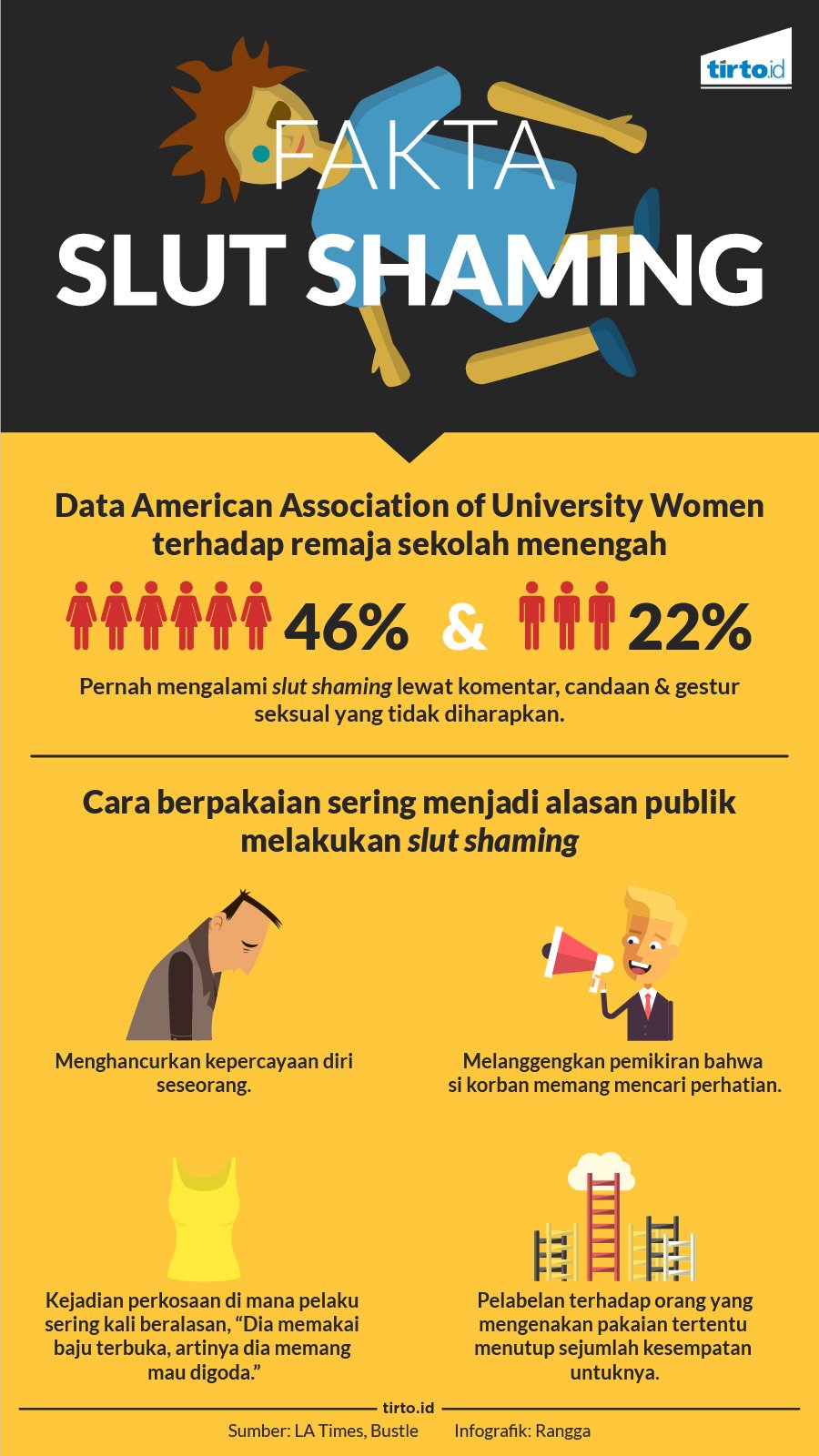

Sudah jadi anggapan umum bahwa pakaian menandakan identitas atau kepribadian seseorang. Namun, anggapan ini tidak sepatutnya serta merta diamini karena justru akan menimbulkan stereotip, pelabelan, yang tak jarang berimplikasi negatif terhadap seseorang. Slut shaming adalah contoh perilaku yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menyerang siapa pun yang dipandang berpakaian tidak sopan, terlalu vulgar, atau mengundang nafsu seksual.

Dalam Oxford Dictionaries, slut shaming diartikan sebagai aksi atau fakta stigmatisasi terhadap perempuan yang tindakannya dianggap provokatif secara seksual. Shaheen Shariff dan Ashley DeMartini (2015) menjabarkan dalam buku bertajuk EGirls, ECitizen (Bailey & Steeves, Ed.) bahwa slut shaming merupakan mekanisme penertiban perilaku dan penegakan norma sosial. Slut shaming berefek pada pembatasan seksualitas dan ekspresi diri perempuan, serta menyokong pemikiran keliru mengenai penyebab perkosaan.

Perilaku ini tidak hanya ditemukan dalam kehidupan orang dewasa, tetapi juga didapati sedari level sekolah menengah dan dalam pergaulan kasual para remaja. Media populer semacam lagu, film, atau buku pun turut berkontribusi terhadap slut shaming melalui aneka penggambaran perempuan ‘murahan’ yang seolah layak mendapat cemooh atau godaan dari lawan jenisnya.

Dalam konteks sekolah, para pakar menyatakan, slut shaming terjadi saat kode berbusana seseorang dipandang mendistraksi perhatian laki-laki atau terkait dengan rumor seputar seseorang yang telah menyebar sebelumnya di kalangan siswa, demikian ditulis Sonali Kohli dalam LA Times. Selain itu, slut shaming juga mempengaruhi cara pikir orang tentang tanggung jawab perempuan untuk mencegah tindak kriminal seksual yang berpotensi terjadi pada diri mereka.

Sering kali tidak disadari bahwa slut shaming merupakan salah satu bentuk perundungan atau pelecehan seksual yang berimplikasi cukup signifikan. Temuan studi terhadap remaja kelas 7 sampai 12 yang dilakukan American Association of University Women menunjukkan reaksi seperti keengganan masuk sekolah, merasa sakit perut, kesulitan belajar dan tidur, sampai keinginan pindah sekolah saat remaja menghadapi perilaku pelecehan seksual. Lebih jauh lagi, diberitakan seorang remaja putri usia 15 tahun di Staten Island bunuh diri akibat menerima slut shaming.

Fakta-fakta bahwa perkosaan atau pelecehan seksual menimpa para perempuan yang berpakaian sopan atau tertutup seolah tidak menggeser anggapan bahwa perempuan berpakaian seksi bersalah atas kejahatan seksual yang menimpa mereka. Kenyamanan dan ekspresi diri melalui cara berpakaian kerap kali menjadi prioritas buncit, kalah dengan stigma-stigma miring terhadap perempuan yang langgeng di masyarakat.

Perempuan jadi Polisi bagi Perempuan Lain

Saat berbicara tentang budaya patriarki, singkirkan pemikiran bahwa hal ini hanya dipraktikkan oleh laki-laki. Banyak perempuan yang juga mengamini hal ini dan salah satu akibatnya adalah mereka menjadi polisi bagi perempuan lain. Segala tindak tanduk perempuan lain yang tak senada dengan mayoritas atau norma sosial dan agama yang berlaku akan dituduh sebagai penyimpangan dan dinilai wajar untuk dicemooh.

Ozzy Etomi menulis opininya di Huffington Post mengenai kecenderungan perempuan menghakimi perempuan lain dari cara berpakaiannya, perilaku merokoknya, betapa bebasnya ia mengekspresikan diri lewat tarian atau minuman yang ditenggaknya. Perempuan yang berani mengungkapkan seksualitasnya, termasuk keinginannya mencapai kenikmatan, dipandang negatif oleh sebagian sesamanya lantaran tidak sesuai dengan pola pikir patriarkis.

Banyak perempuan yang takut tak mendapat persetujuan dari laki-laki jika berperilaku nyeleneh. Mereka pun tak jarang memandang rendah perempuan lain yang rumah tangganya berantakan lantaran bersikap tak submisif atau tak punya keturunan. Etomi bahkan dengan berani menyatakan bahwa perempuan yang bertingkah seperti polisi bagi perempuan lain ini memendam amarah begitu besar, tetapi tak cukup nyali untuk bersikap jujur dan mengakui dari mana kemarahan tersebut berasal.

Pemikiran untuk menyesuaikan diri, termasuk berpenampilan, dalam konteks-konteks interaksi sosial memang tidak salah. Namun demikian, apakah dapat dikatakan benar pula bila karenanya ekspresi diri dan kenyamanan terbatasi? Memikirkan ulang apa yang dianggap berlebihan atau tidak seyogyanya dilakukan sebelum membuat penghakiman.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id