tirto.id - Jakarta, 30 Maret 2012. Hari itu, lobi politik antarfraksi di DPR harus berakhir buntu. Saat itu pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan usulan persentase kenaikan atau penurunan harga minyak mentah Indonesia. Usulan ini akan dicantumkan dalam tambahan ayat di Pasal 7 Rancangan APBN Perubahan 2012, Ayat (6a). Skenarionya, jika usulan ini berhasil, pemerintah memiliki dasar kuat untuk “menyesuaikan harga BBM bersubsidi”. Atau, dalam bahasa yang lugas: kenaikan harga BBM.

Awalnya, enam fraksi dari parpol koalisi pendukung pemerintahan SBY, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN sama-sama dalam satu rel pemahaman: mengusulkan persentase kenaikan dan penurunan. Hanya persentase dan syaratnya yang berbeda.

Usulan penaikan BBM ditolak oleh tiga fraksi non-koalisi: PDIP, Gerindra, dan Hanura. Para politisi ketiga fraksi ini melakukan walk-out. Dan malam itu Gedung Senayan menjadi saksi perubahan kalkulasi koalisi politik.

Fraksi PKS, yang semestinya dalam gerbong utama mendukung kebijakan pemerintah, memperlihatkan aksi berbeda, dan ikut dalam gerbong PDIP dkk. Sejak itulah koalisi pemerintahan SBY dalam format Setgab Koalisi mulai menampakkan fragmentasi, termasuk memperhitungkan langkah pragmatis untuk pemilu 2014.

Baru-baru ini PKS kembali dalam omongan di tengah dinamika koalisi parpol. Orang ribut-ribut soal rumor koalisi antara PKS dan PDIP. Kedua parpol ini berbeda wajah, baik dari sisi identitas ideologi maupun basis massa.

Menilik kasus terakhir dari Pilkada DKI Jakarta, kedua parpol mengusung calon sangat berbeda, dan menjadi salah satu pertarungan gubernur paling sengit di Indonesia: memiliki kadar sentimen SARA yang kental antara identitas “Islam” dan “non-Islam”, serta merepresentasikan kedua partai itu. PKS kerap dinilai dengan identitas Islam, sementara PDIP secara historis ialah parpol nasionalis.

Rumornya, PKS dan PDIP akan berkoalisi di pilkada Jawa Barat 2018. Dan jika rumor ini benar, tentu pilkada serentak 2018 bakal menjadi saksi kembali bagaimana kepentingan politik menjadi kekuatan utama parpol memenangkan suara politik. Patut dicatat, pilkada serentak di 17 provinsi, 29 kotamadya, dan 115 kabupaten pada 27 Juni 2018 mendatang menjadi ajang terakhir koalisi level daerah terakhir sebelum pemilu 2019.

"Koalisi Campur" dalam Pilkada Serentak

Dari penyelenggaraan pilkada serentak 2015 dan 2017, relasi parpol membangun koalisi dalam mengusung calon kepala daerah sangatlah cair.

Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017 (2017), rasionalitas pembentukan koalisi level daerah tanpa mempertimbangkan koalisi di atasnya, baik di provinsi maupun di pusat. Artinya, koalisi level pilkada serentak adalah model koalisi “campur”. Dengan model itu, urusan ideologi dan platform yang berbeda pun dapat saja bekerja sama, sekalipun berbeda jauh dari model koalisi di pemerintahan pusat.

KPU bahkan menggarisbawahi, “Pembentukan koalisi lebih berbasis pada pertimbangan taktis strategi pemenangan untuk kekuasaan”. Tidak kurang dan tidak lebih.

KPU mencatat, berdasarkan pemberitaan sebuah media, pasangan hasil koalisi campur cenderung memenangi pilkada: 69,73 persen pada 2015 dan 66,67 persen pada 2017.

Wajah Koalisi PKS dan PDIP

Koalisi antaran PKS dan PDIP bukanlah hal muskil. Pada pilkada 2015, PKS dan PDIP berkoalisi di beberapa wilayah pemilihan. Di Kota Medan, misalnya, kedua partai bersama Golkar, PAN, PKPI, NasDem, dan PBB mencalonkan pasangan Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution.

Di Kota Cilegon, PKS dan PDIP bersama Golkar, Demokrat, PKB, PKS, Gerindra, PAN, NasDem, dan PPP mencalonkan pasangan Iman Ariyadi dan Edi Ariadi.

Hasil koalisi di kedua kota itu terbukti memenangkan pemilihan. Dengan melihat hasil rekapitulasi suara sah tahapan satu dari KPU, kedua kota itu, bersama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Banyuwangi, Mojokerto, Lamongan, Manokwari Selatan, Jambi dan Kep. Riau mampu memberikan suara sah di atas 70 persen.

Namun, yang patut pula dicatat, koalisi PKS dan PDIP ini dilakukan bersama parpol lain—sehingga disebut partai "koalisi campur". Menariknya, komposisi koalisi itu tidak memperhitungkan sama sekali model perbedaan politik di level pusat.

Demokrat dan Gerindra, misalnya, diketahui menjadi parpol oposisi dari pemerintahan Jokowi-JK, tetapi dalam kasus pemilihan di atas, mereka dapat berjalan dalam rel yang sama untuk mengusung kandidat kepala daerah. Provinsi Jambi, Lamongan, atau Mojokerto adalah beberapa contoh yang menggambarkan model koalisi itu.

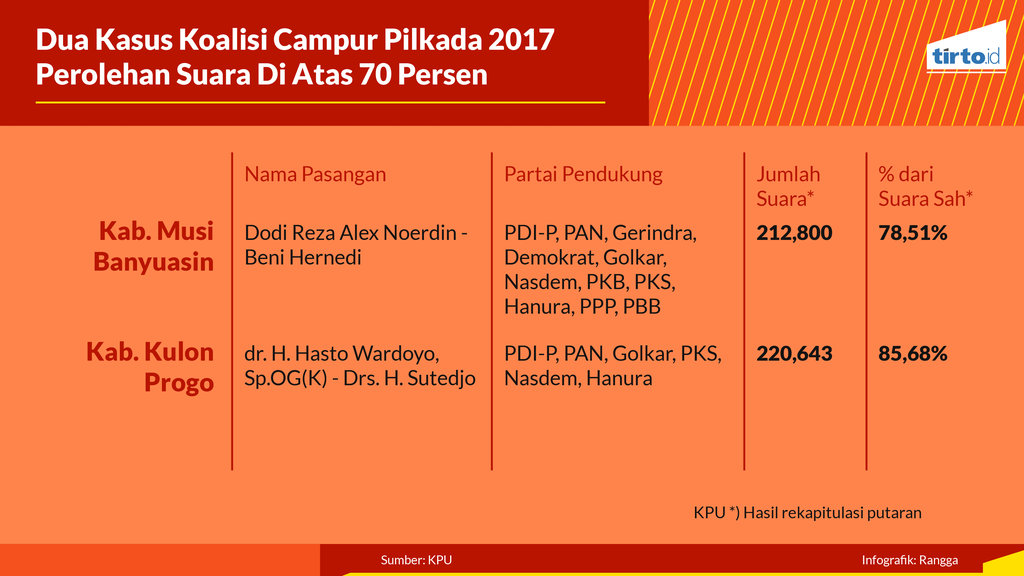

Kasus yang sama pada pilkada 2017. Di Kab. Musi Banyuasin, PKS dan PDIP bersama Gerindra, Demokrat, Golkar, NasDem, PKB, Hanura, PPP, dan PBB mengusung pasangan Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi. Sementara di Kab. Kulon Progo, kedua partai ini berkoalisi bersama PAN, Golkar, PKS, Nasdem, dan Hanura, dengan mencalonkan Hasto Wardoyo dan Sutedjo. Kedua wilayah pemilihan ini menjadi saksi koalisi campur kembali efektif memberikan suara elektoral di atas 70 persen.

Melihat realitas politik itu, strategi koalisi campur dengan partai lain memang lebih efektif, betapapun platform politiknya berbeda sama sekali.

Sekalipun rasionalitas model koalisi partai pada tataran daerah sukar dipahami secara rasional, konteks pembagian kekuasaan ataupun perebutan wilayah dalam skala lokal mungkin menjadi komponen yang lebih utama.

Persoalan koalisi politik tetap menjadi pertanyaan dan eksperimen dari banyak pakar politik. Wiliam Riker, misalnya, pada 1962 mencoba memahami teori koalisi politik tersebut dalam kerangka “teori permainan”.

Riker mencoba menyimpulkan bagaimana para politisi parpol berusaha menghasilkan koalisi yang efektif sekalipun dengan ukuran minimal. Teori koalisi politik ini menjadi jalan pembuka yang berusaha memahami bahwa "politisi yang rasional" berusaha melakukan cara berbeda.

Jika sebelumnya parpol menggunakan cara memaksimalkan suara basis, yang tentu butuh lebih banyak sumber daya supaya menang, efisiensi koalisi dapat membantu proses itu. Artinya, seorang politisi rasional mencoba membentuk koalisi yang sama besarnya dengan yang diperlukan untuk menang tapi tidak membutuhkan upaya lebih besar.

Efektivitas "koalisi campur" yang pernah dilakukan oleh PKS dan PDIP dalam pilkada 2015 dan 2017 di atas, misalnya, mungkin berjalan dalam logika Riker tersebut. Dan memang pada beberapa kasus, ia terbukti lebih efektif dan membuahkan kemenangan.

Namun, pembacaan terhadap fenomena ini juga dapat menunjukkan sisi ironis lain. Dalam kacamata pembentukan model demokrasi pusat dan daerah, ataupun sistem kepartaian lewat multipartai yang multiplatform, kasus koalisi campur pada pilkada 2015 dan 2017 dapat menggambarkan satu sisi kegagalan. Bukan saja dalam pembentukan sistem multipartai yang stabil, tetapi dalam relasi pusat-daerah yang asimetris.

Artinya, model koalisi level pusat dan daerah yang berbeda dapat saja menjadi cerminan dari masih berjaraknya relasi pusat dan daerah dalam soal politik. Ladang politik di wilayah pusat dapat saja berbeda dengan pertarungan di level lokal. Sekalipun keduanya tetap bermuara pada tujuan yang sama: kekuasaan.

Penulis: Frendy Kurniawan

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti