tirto.id - Mariah Sukmariah, 64 tahun, berdiri di hadapan area persawahan yang terbentang di Karangdan, salah satu kampung di kaki Gunung Galunggung, Jawa Barat. Ia menuturkan, saat gunung terbesar di Tasikmalaya itu meletus pada 1982, nyaris seluruh lahan di sekitarnya tertimbun pasir dan abu vulkanik.

“Masyarakat sempat kesulitan mengenali tanahnya sendiri. Setelah pasir dan abu itu dikeruk, untunglah aki (kakek) ingat beberapa batang pohon kelapa yang menandai batas-batas tanah miliknya dengan batas tanah milik tetangga,” kenangnya.

Dalam lingkup kecil masyarakat Karangdan, persoalan sengketa lahan antara satu warga dengan warga lain dapat dihindari dengan adanya “kesepakatan tradisional” sebagaimana di atas. Namun ketika sengketa pemanfaatan lahan menghadapkan warga dengan institusi yang lebih besar, misalnya perusahaan atau lembaga pemerintah, tentu penyelesaiannya tak cukup dengan menunjuk batang kelapa.

Berhadapan dengan institusi yang lebih besar sekelas korporasi maupun lembaga pemerintah, masyarakat berarti berhadapan dengan kuatnya modal dan kekuasaan. Ironisnya, saat mereka melakukan gugatan, misalnya, data wilayah yang disampaikan sering kali berlainan satu sama lain. Pendeknya, masyarakat punya data wilayah sendiri, demikian juga pemerintah dan korporasi.

Omong-omong soal beda peta, alih-alih antara masyarakat dengan pemerintah, antarinstitusi pemerintah sekalipun perbedaan itu kerap terjadi. Hal itulah yang kemudian menimbulkan terjadinya tumpang tindih pemberian izin. Contohnya, satu area hutan bisa diberi sejumlah status atau izin penggunaan.

Sebagai gambaran: sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan suatu kawasan sebagai hutan lindung, data perkebunan Kementerian Pertanian dan Hak Guna Usaha yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberinya status yang lain lagi. Perbedaan semacam itu berpotensi menimbulkan konflik.

Pertanyaannya, mengapa hal demikian bisa terjadi? Situs Sekretaris Kabinet RI menyebut hal itu muncul akibat peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang digunakan masing-masing pihak berbeda dalam standar, format, maupun struktur—sekalipun menggunakan skala yang sama. Selain itu, perbedaan referensi yang digunakan saat penyusunan IGT juga menjadi alasan lain di balik maraknya perbedaan Informasi Geospasial. Demikianlah pangkal konflik dan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Salah satu bukti nyata dari persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan, sebagaimana disampaikan Greenpeace: lebih dari 74 juta hektar hutan hujan tropis Indonesia telah terpangkas dan terbakar untuk keperluan industri sawit, kertas, dan minyak.

Selain itu, Komnas HAM juga menyatakan setiap tahun ada 1000 laporan yang masuk mengenai konflik lahan. Aspek lahan amat vital bagi masyarakat. Survei Bank Dunia menyebut 57% populasi di Indonesia masih sangat bergantung pada lahan untuk penghidupannya.

Pemetaan Partisipatif

“Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, yang intinya agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, agar ada kejelasan, dan ada konsistensi kita dalam membangun negara ini,” kata Joko Widodo, soal Kebijakan Satu Peta (KSP). Presiden menginstruksikan agar Kebijakan Satu Peta “harus bisa menjadi cara baru untuk menyelesaikan sengketa reforma agraria antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan pemerintah.”

KSP yang dikeluarkan pemerintah bertujuan menghasilkan satu acuan utama untuk merencanakan penggunaan dan kepemilikan lahan yang lebih lestari dan adil bagi semua pihak. Kebijakan ini juga bertujuan mengurai benang kusut data dan peta antarlembaga, serta memberi kejelasan atas kementerian atau lembaga mana saja yang merupakan wali data dari setiap jenis peta.

Meski demikian, dalam praktiknya pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Tata kelola lahan amatlah kompleks sehingga perlu kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

“Saat ini geoportal Satu Peta hanya dapat diakses Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah—sesuai Keputusan Presiden No. 20/2018,” kata Adi Pradana, perwakilan WRI Indonesia. Adi menambahkan, saat Geoportal Satu Peta diluncurkan, Presiden Joko Widodo menyebut banyak pihak ketakutan dengan peta-peta yang terhimpun di dalamnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa tiap daerah memiliki perkembangan dan kesiapan yang berbeda dalam merespon Percepatan Kebijakan Satu Peta. “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat aktif dalam implementasi KSP, bahkan mendapatkan Bhumandala Award dari BIG karena sukses mengembangkan Geoportal dan Simpul Jaringan,” sambung Adi.

Dalam Rapat Koordinasi Penguatan Simpul Jaringan, Kamis (19/9/2019), Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyatakan masih ada 34 Menteri/Kepala Lembaga, 9 Gubernur, dan 178 Bupati/Walikota Yang belum bisa mengakses dan memvalidasi data geoportal Satu Peta karena belum mendapatkan username dan password. “Jadi masih banyak pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya siap menjalankan Satu Peta.”

Dalam konteks demikian, pemerintah benar-benar perlu menggandeng pihak lain seperti masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, hingga kelompok adat agar Kebijakan Satu Peta bisa mencapai tujuannya—mengatasi konflik agraria.

“Kebijakan Satu Peta yang kini digaungkan pemerintah memang perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tak terkecuali masyarakat adat sebagai pelaku pembangunan dalam menentukan penghidupan,” kata Wika Rumbiak, West Papua Landscape Manager WWF Indonesia. Wika menambahkan, pelibatan tersebut perlu juga ditegaskan dengan persepsi gender tentang relasi keruangan dan lingkungan.

Menurutnya, pelibatan masyarakat lewat proses pemetaan partisipatif tidak hanya dapat meminimalisasi konflik lahan, namun juga—lebih khusus dalam konteks masyarakat adat—merupakan salah satu bentuk dokumentasi sekaligus upaya mendapat pengakuan atas eksistensi mereka dalam penataan ruang. Hal yang mestinya termuat dalam kebijakan-kebijakan yang menentukan masa depan.

“Kebijakan pengelolaan lahan yang lebih adil dan lestari harus inklusif dalam melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan sebagai pelaku pembangunan,” pungkas Wika.

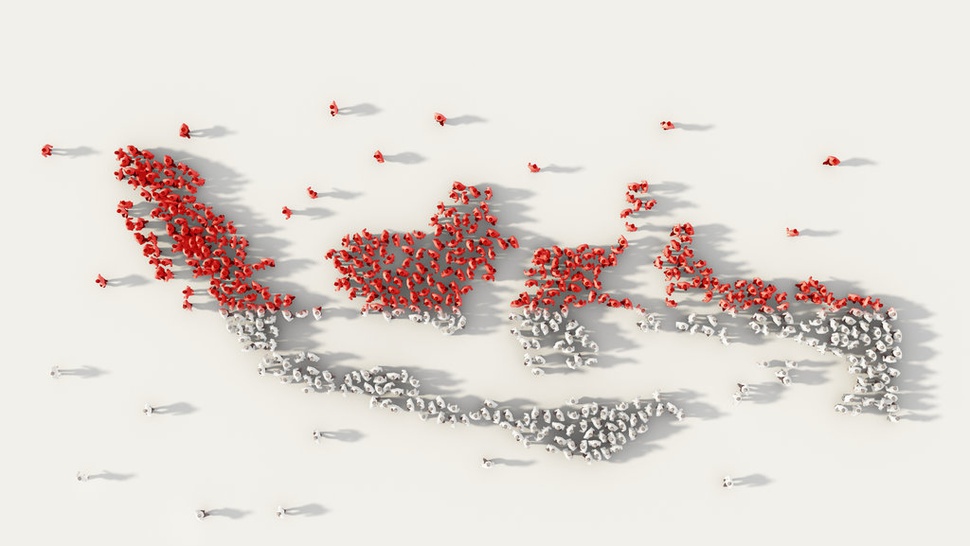

Menjadikan pohon kelapa sebagai penanda batas lahan milik seorang warga dengan warga lain mungkin efektif untuk skala kampung. Meski tak menutup kemungkinan hal demikian juga rentan menimbulkan polemik. Dan untuk skala yang lebih besar serta lebih kompleks seperti Indonesia, Kebijakan Satu Peta yang dicanangkan pemerintah akan benar-benar efektif bila didukung semua pihak. Karena itulah melibatkan publik menjadi sebuah keharusan.

“Koordinasi dengan masyarakat bisa dimulai dengan penyusunan Peta Batas Desa. Presiden Jokowi menginstruksikan kepala daerah agar mempercepat penetapan batas desa yang belum mencapai target. Dengan menggunakan Dana Desa, misalnya, peta tersebut bisa dikerjakan masyarakat dan pendamping desa asal sesuai dengan standar pemetaan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial,” kata Adi Pradana.

(JEDA)

Penulis: Tim Media Servis