tirto.id - Sejak pagi tanggal 15 November 1969, masyarakat Amerika Serikat sudah tumpah ruah memenuhi jalanan kota Washington D.C. Mereka berkumpul untuk protes atas keterlibatan militer AS dalam Perang Vietnam.

Massa terpusat di Monumen Washington yang jaraknya hanya 1,7 KM dari Gedung Putih. Mereka berupaya menekan Presiden Richard Nixon (menjabat 1969-1974) untuk segera menghentikan peperangan dan mewujudkan perdamaian di Vietnam. Selain membentangkan spanduk dan orasi, massa yang berjumlah sekitar 500 ribu orang itu--dipimpin oleh musisi Pete Seeger--juga menyanyikan lagu “Give Peace a Chance” karya John Lennon selama sekitar sepuluh menit.

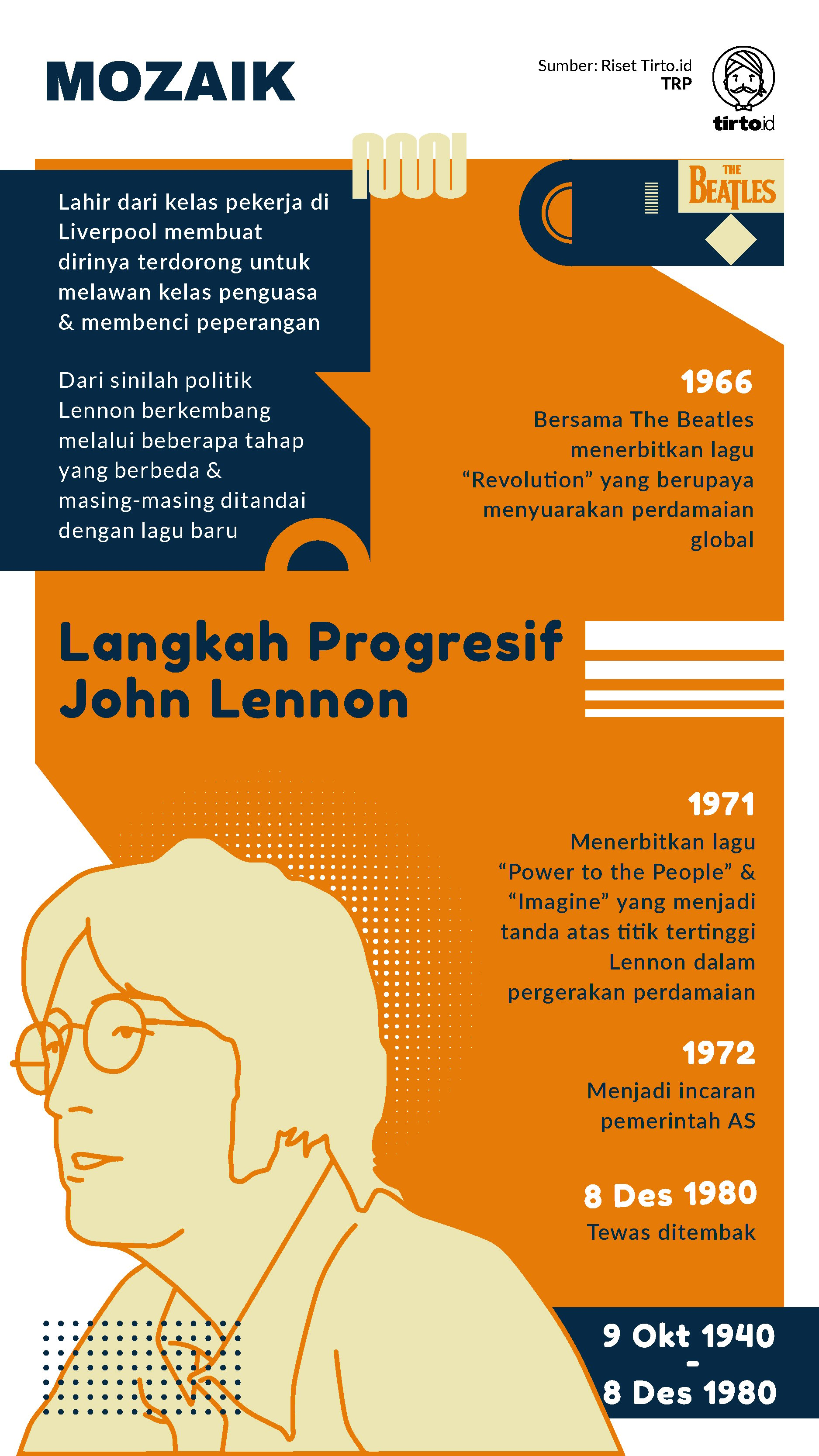

Dibawakannya lagu yang memang diciptakan secara khusus untuk menghentikan Perang Vietnam itu menjadi pertanda pengaruh dan kritik Lennon semakin luas. Peristiwa itu juga menjadi momen terpenting dalam langkah progresif Lennon.

Merujuk tulisan jurnalis Jon Wiener di Jacobin, Lennon mulai kritis terhadap situasi global pada tahun 1966. Kala itu, bersama tiga orang rekannya di The Beatles, mereka gerah atas beragam konflik dan kekerasan, khususnya terkait Perang Vietnam. Empati pada korban peperangan membuat mereka bergerak menyuarakan perdamaian, meskipun sikap ini bertentangan dengan aturan manajer yang melarang semua personil The Beatles berpendapat ihwal politik global.

Beberapa tahun setelah itu, situasi semakin runyam. Di sejumlah negara Eropa terjadi demonstrasi besar-besaran yang berujung pada bentrokan. Sementara di AS, terjadi pertikaian hebat antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dalam demonstrasi anti-perang dan pembunuhan aktivis Marthin Luther King, Jr. serta Jaksa Agung Robert Kennedy.

Warsa 1968, bersama Paul McCartney, situasi ini mendorong Lennon menulis lagu “Revolution”. Langkah progresif Lennon semakin menjadi-jadi ketika ia berkenalan dengan Yoko Ono. Pertemuan dengan wanita berdarah Jepang yang kelak menjadi pasangan hidupnya itu menjadi titik balik. Ia mulai mendalami pemahaman terkait perdamaian, kekerasan, rasisme, seksisme, dan ketidakadilan.

Dari Lagu ke Lagu

Pada pertengahan 1969, John Lennon dan Yoko Ono melakukan protes anti-kekerasan dengan cara berdiam diri di kasur selama seminggu. Aksi yang dilakukan di Amsterdam dan Montreal ini mereka nyatakan sebagai langkah untuk memprotes semua konflik dan kekerasan di dunia.

Meski menuai kritik karena dianggap tidak penting dan tidak efektif, namun Jon Wiener menuturkan bahwa, “tindakan tersebut menjadi alternatif bentuk protes dari cara konvensional dan berhasil mendorong anak-anak muda untuk membuat beragam bentuk protes anti-perang dengan cara mereka sendiri.”

Selain itu, sikap ini juga dapat dipandang sebagai upaya Lennon mengubah bentuk protes yang kala itu cenderung menggunakan kekerasan ke non-kekerasan. Sekaligus memopulerkan kembali gaya protes Mahatma Gandi dan Martin Luther King Jr. yang terkenal dengan protes tanpa kekerasan. Saat melakukan aksi itulah Lennon menulis “Give Peace a Chance”.

Melansir artikel PopMatters, meluasnya lagu tersebut di kalangan masyarakat berhasil membawa Lennon lebih jauh ke dalam gerakan anti-perang dan dunia politik—apalagi setelah lagunya dinyanyikan massal ketika protes Perang Vietnam di Washington pada November 1969. Dari sinilah politik Lennon berkembang melalui beberapa tahap yang berbeda dan masing-masing ditandai dengan lagu baru.

Salah satu momen yang paling kentara ialah pada tahun 1971, ketika Lennon mengeluarkan dua lagu: “Power to the People” dan “Imagine”. Pada “Power to the People” Lennon mengutarakan pandangannya terkait revolusi, meskipun dalam liriknya tidak menyebutkan secara eksplisit langkah-langkah lebih lanjut. Terbitnya lagu ini tidak terlepas dari pertemuannya dengan pemimpin gerakan kiri di Inggris, Tariq Ali, yang berhasil mengubah pandangan politik Lennon khususnya terkait dinamika kelas sosial.

Lalu dalam “Imagine”, Lennon lebih berani mengutarakan gagasan anti-perang dan perdamaian, yang terlihat jelas dalam lirik-liriknya.

Incaran Pemerintah

Suara sumbang John Lennon membuatnya dimusuhi pemerintah AS. Presiden Richard Nixon geram dengan tingkah laku musikus asal Inggris itu yang berulang kali menyerang kebijakan luar negerinya. Selain itu, sikap Nixon juga didasari oleh keinginannya untuk memenangkan pemilu. Bagi Presiden AS ke-36 itu, kritikan Lennon dikhawatirkan dapat memengaruhi suara elektoralnya, terutama di kalangan anak-anak muda.

Atas dasar inilah, mengutip buku John Lennon: A Biography (2010) karya Jacqueline Edmondson, FBI berulang kali mengejar dan berupaya menjegal aktivisme politik Lennon karena dikhawatirkan dapat membahayakan pemerintah dan menguntungkan kelompok-kelompok kiri. Pada 1972, pemerintah AS secara resmi mengeluarkan perintah deportasi kepada Lennon dan Yoko Ono. Kendati demikian, perintah itu tampaknya menjadi angin lalu. Dengan beragam usaha, keduanya berhasil menetap di AS hingga beberapa tahun kemudian.

Namun pada akhirnya hayat John Lennon berakhir setelah ia ditembak oleh penggemarnya pada 8 Desember 1980, tepat hari ini 41 tahun lalu. Beberapa jam sebelum dibunuh, dalam wawancaranya untuk salah satu stasiun radio di New York, Lennon berkata bahwa dirinya adalah seorang sosialis naluriah karena tumbuh besar pada kelas pekerja di Liverpool, sehingga memberikan dorongan untuk bermusuhan dengan kelas penguasa Inggris dan kebencian perang.

Penulis: Muhammad Fakhriansyah

Editor: Irfan Teguh Pribadi