tirto.id - “Aku tahu ini ganjil. Dalam dua atau tiga tahun belakangan, aku telah jatuh cinta kepada seorang idol di Jepang … Aku bahkan memasukkan dia ke dalam rencana-rencanaku untuk masa depan. Kalian mungkin menganggapku tolol, tapi menurutku, kini, dialah tujuan akhirku dalam hidup. Aku tahu ini keliru, tetapi ia telanjur jadi perwujudan gadis yang kuanggap sempurna. Aku tidak pernah merasa begini sebelumnya. Aku tahu ini mengerikan. Aku mungkin bahkan akan membuang kesempatan menjalin hubungan cinta yang sebenarnya, yang nyata, demi dia.

“Menurut kalian, haruskan aku menyingkirkan rencana tololku untuk segera lulus kuliah, mengumpulkan cukup uang, dan pergi ke Jepang untuk mengejarnya, atau membiarkan dia hanya jadi penyemangatku dari jauh sembari berharap suatu saat impianku untuk memilikinya terpenuhi?”

Apakah Anda, pembaca, menganggap penulis pasase di atas—pengguna forum diskusi maya The Colorless bernama SchneizelWP, tentu bukan nama sebenarnya—menyedihkan dan kurang waras? Apakah Anda mengatakan amit-amit dan meludah setelah membaca pengakuannya?

Dalam tipologi penggemar idol group atau grup idola ala Jepang, SchneizelWP dan orang-orang seperti dia adalah bagian dari golongan “baik-baik saja.” Akal mereka, meski tertutup waham di bagian-bagian tertentu, masih berfungsi. Mereka menganggap hubungan mereka dengan para idola lebih serius daripada yang semestinya, tetapi umumnya mereka tidak berbahaya.

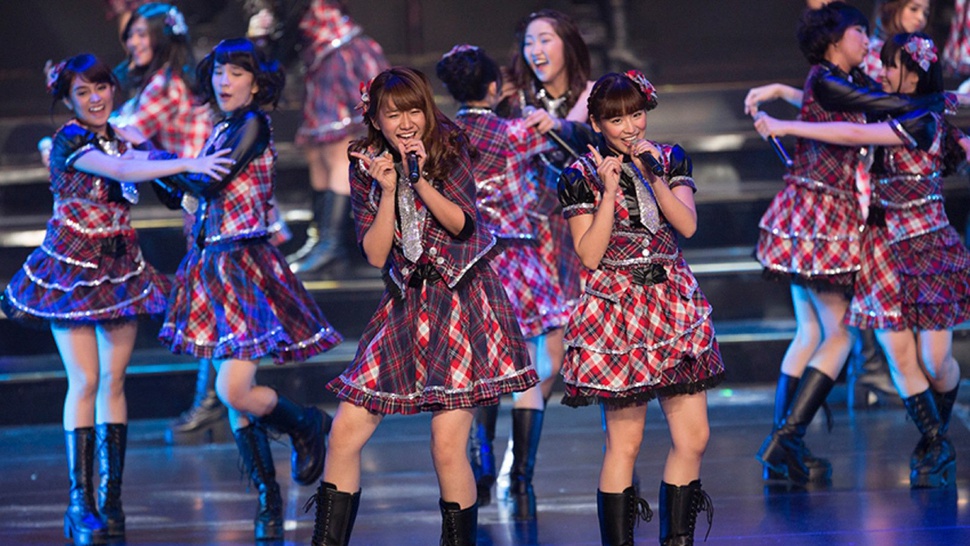

Para penggemar yang “sakit”, di sisi lain, menerjemahkan obsesi mereka dengan cara-cara yang jauh lebih mengerikan, seperti pada 26 Mei 2014 di Takizawa, Jepang: Seorang penggemar AKB48 menyelundupkan gergaji sepanjang setengah meter ke acara jabat tangan dan berusaha mengembat lengan idolanya.

Contoh lainnya terjadi di Jakarta dan melibatkan seorang pria paruh baya asal Jepang. Konon pria itu pernah mencegat idolanya di jalan untuk menyerahkan mesin pendingin udara baru, dan yang mengerikan: si idola memang sedang memerlukan barang tersebut. Bagaimana ia bisa tahu? Kemungkinan besar, dengan cara menguntit. Cerita itu beredar luas di komunitas penggemar JKT48.

Diakui atau tidak, perilaku penggemar yang demikian ikut dibentuk oleh model bisnis Grup 48 sendiri. Mereka menawarkan konsep “idola yang dapat Anda temui” dan melibatkan para penggemar dalam setiap urusan, mulai dari menentukan siapa sajakah idola yang berhak membawakan lagu-lagu, lewat senbatsu sousenkyou, hingga perkembangan penampilan dan kepribadian para idola.

Perusahaan itu bahkan merekrut anggota-anggota baru yang “mungkin menjadi cantik dan menarik”, bukan yang “sudah cantik dan menarik”, untuk menimbulkan kesan di kepala para penggemar bahwa mereka “tumbuh bersama”, bahwa merekalah yang menjadikan gadis-gadis itu idola. Atau, dalam bahasa Yasushi Akimoto, bos besar Grup 48: “Anggota-anggota AKB48 itu belum jadi. Mereka belum bisa menyanyi dan menari secara baik. Dukungan dari para penggemarlah yang menyemangati serta menempa mereka.”

Patrick W. Galbraith dan Jason G. Karlin dalam buku kumpulan esai Idols and Celebrity in Japanese Media Culture (2012) menyebut keadaan itu sebagai wujud hiperkapitalisme (hypercapitalism). Mereka menulis: “Dalam hiperkapitalisme, gagasan-gagasan tentang nilai menjadi semakin kabur saat perusahaan-perusahaan media menempatkan konsumen sebagai penggemar ... Mitos peran konsumen terus-menerus digembungkan untuk meyakinkan para konsumen bahwa mereka berhak dan sanggup memilih apa-apa yang mereka hendak konsumsi.”

Untuk memperkokoh mitos peran konsumen, Grup 48 membuat pengkastaan secara halus di kalangan penggemar. Bagi JKT48, misalnya, penggemar yang terdaftar dalam “official fans club” (OFC) dan membayar iuran berbeda dari yang tidak; mereka berhak mengikuti pelbagai acara khusus bersama para anggota JKT48 dan mempunyai peluang lebih besar untuk terpilih dalam undian tiket pertunjukan rutin di teater JKT48.

Manajemen grup idola itu juga mencatat jumlah kunjungan ke teater. Penggemar yang telah menghadiri 100, 200, dan 300 pertunjukan berhak memperoleh predikat “most valuable participants” (MVP) beserta hadiah-hadiah yang diimbuhi sentuhan personal oleh para anggota JKT48, mulai dari kaus bertandatangan hingga video yang dibuat secara khusus untuk penggemar tersebut. Keistimewaan itu jelas tidak murah. Satu tiket pertunjukan teater kategori umum dijual senilai 100 ribu rupiah (kini 120 ribu rupiah), maka untuk menjadi seorang MVP 300, Anda mesti mengeluarkan ongkos sedikitnya 30 juta rupiah.

Tulang punggung bisnis Grup 48 dan perusahaan-perusahaan sejenis ialah keintiman yang dibayangkan para penggemar terhadap para idola, maka acara jabat tangan menjadi penting. Untuk berpartisipasi dalam acara itu, Anda mesti membeli CD (atau “music download card”). Sekeping CD seharga 40 ribu rupiah dapat ditukar dengan tiket untuk bersalaman dengan idola pilihan Anda selama 10 detik. Jika Anda membeli CD segerobak, sang idola akan mengajak Anda bicara panjang lebar sambil bergenggaman tangan, tak peduli Anda membosankan seperti tutup botol dan menyemburkan bau mulut tak sedap.

“Acara itu dimaksudkan untuk menjual CD sebanyak mungkin … Para penggemar dieksploitasi dengan janji keintiman dan koneksi yang lebih mendalam dengan idola mereka,” tulis Galbraith dan Karlin. “Mereka membeli pengalaman yang makna emosionalnya terus membengkak seiring jumlah investasi yang mereka tanamkan.”

Para penggemar memang memilih siapa idola yang mereka hendak dukung dalam senbatsu sousenkyou, siapa yang mereka hendak temui dalam acara jabat tangan, dan sebagainya. Namun, dalam sistem itu, pada dasarnya mereka hanya mengkonsumsi seturut arahan perusahaan. Ilusi keintiman menyamarkan kenyataan keras bahwa peluang untuk diingat oleh sang idola berbanding lurus dengan jumlah uang dan tenaga yang diserahkan kepada Grup 48. Ilusi keintiman membuat Anda merasa diri berbeda dari kebanyakan penggemar yang diperlakukan hanya sebagai angka-angka.

Padahal, bagi sang idola dan perusahaan yang memperkerjakannya, tentu tidak ada penggemar yang berarti lebih dari sekadar angka-angka.

Studi-studi psikologis kerap menggambarkan penggemar sebagai orang yang mencari keintiman dari selebritas karena kekurangan atau tidak mempunyai hubungan yang mendalam di kehidupan nyata.

Donald Horton dan Richard Wohl dalam paper klasik “Mass Communication and Para-social Interaction” (1956) menyebut ilusi hubungan sosial antara penggemar dan idola itu sebagai “hubungan parasosial.” Dalam hubungan parasosial, idola dipandang sebagai persona atau karakter publik, bukan manusia seutuhnya yang kompleks dan tidak selalu menarik, dan persona itu dibentuk oleh para penggemar demi memenuhi kebutuhan psikologis mereka.

Maka, menurut Horton dan Wohl, hal itu dapat memperburuk keadaan penggemar-penggemar yang “terisolir, tidak mampu menjalin hubungan, tua dan cacat, serta pemalu dan terbiasa ditolak.”

Bayangkan apa yang terjadi pada para penggemar semacam itu seandainya ilusi keintiman yang mereka bayangkan tiba-tiba tercerabut karena, misalnya, sang idola memutuskan untuk “lulus” atau ketahuan menyalahi “aturan emas” dengan berpacaran. Menguntit? Melakukan kekerasan kepada sang idola? Sangat mungkin.

Namun, “hubungan parasosial antara penggemar dan idola sebagai patologi” itu tidak semestinya dijadikan perspektif tunggal. Menurut Hao-Ting Wang dalam paper “Social Identity of Fans and its Interaction with Fandom”, cara pandang itu membangun stereotipe di kepala masyarakat umum tentang para penggemar dan, pada gilirannya, justru ikut membentuk perilaku penggemar yang destruktif. Padahal, sebagian besar penggemar tidak demikian.

“Seperti perburuan penyihir yang disamarkan sebagai jalan keselamatan dalam masyarakat modern,” tulis Wang, “padahal sesungguhnya cuma menghajar dan mendiskriminasi satu kelompok sosial baru.”

Jika orang tidak berkeberatan diisap hiperkapitalisme dan mempunyai pikiran yang cukup jernih untuk menikmati ilusi keintiman tanpa menjadi patologis, apa sulitnya menganggap hubungan ia dan idolanya sebagai hal yang wajar, yang tak perlu dikhawatirkan?

Kembali ke forum The Colorless dan kegalauan SchneizelWP, ada satu tanggapan menarik dari pengguna lain yang bernama Izic: “Banyak orang akan menganggapmu gila, Bung. Tetapi mereka toh sama gilanya. Menyukai seseorang itu gila. Jatuh cinta itu gila. Jatuh cinta kepada seseorang yang jauh sama belaka dengan jatuh cinta kepada tetanggamu, hanya lebih merepotkan.” Jika semua gila, semua biasa saja.

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Maulida Sri Handayani