tirto.id - Angin segar sempat berembus ketika Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam gelaran Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 yang digelar KBRI London secara daring, mengungkapkan bahwa Indonesia secara bertahap akan menghentikan operasional pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Selanjutnya, Indonesia mulai fokus mengembangkan pembangkit dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

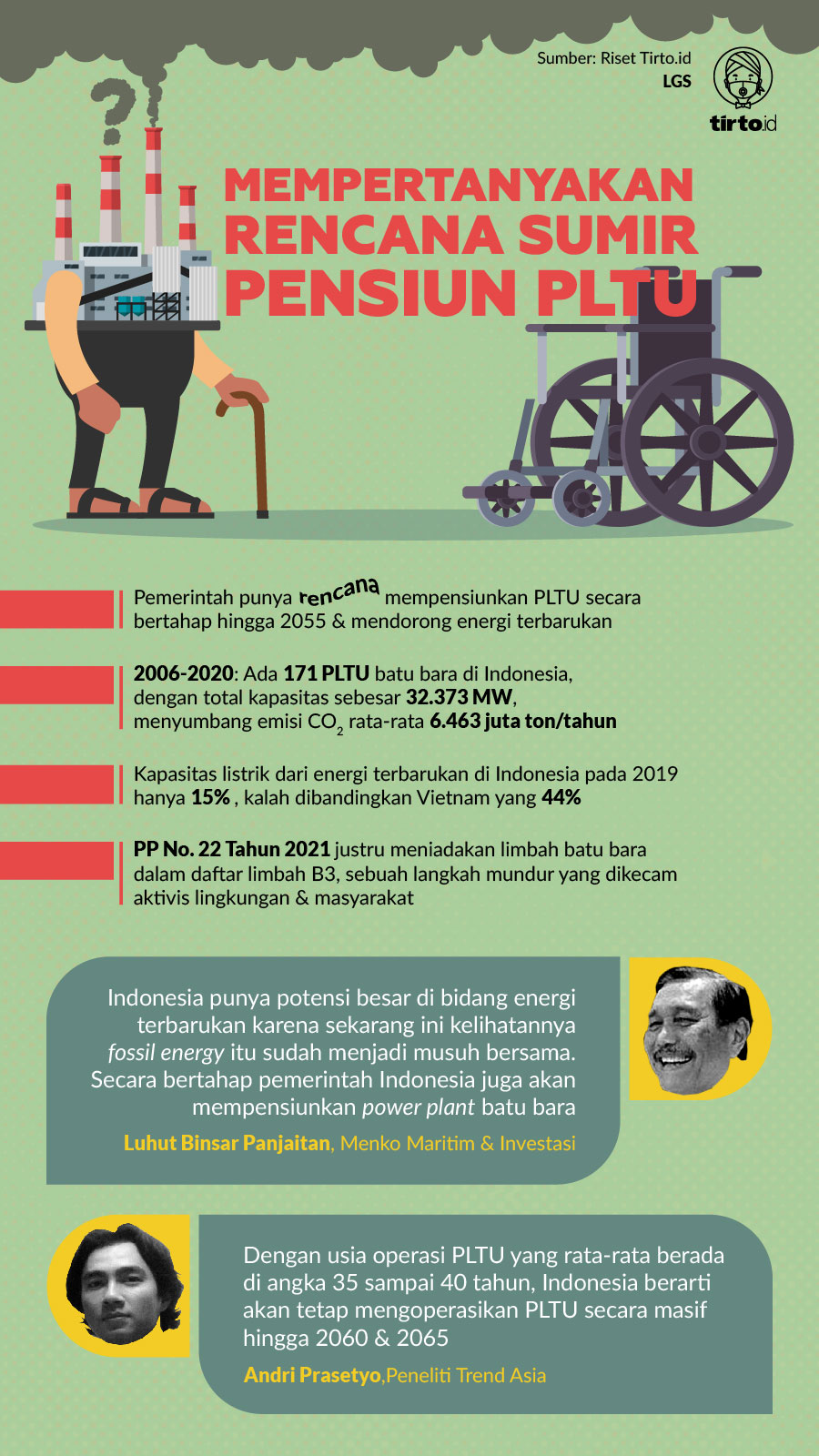

“Indonesia punya potensi besar di bidang energi terbarukan karena sekarang ini kelihatannya fossil energy itu sudah menjadi musuh bersama. Secara bertahap pemerintah Indonesia juga akan mempensiunkan powerplant batu bara,” ucap Luhut.

Beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain moratorium PLTU baru setelah 2025, selain juga menghentikan belasan PLTU yang pembangunannya mangkrak. Soal moratorium ini diatur secara rinci oleh PLN dan Kementerian ESDM. Garis besarnya, penggunaan dan pemanfaatan PLTU berbahan batu bara bakal berhenti pada 2055, berganti energi terbarukan, dengan total kapasitas yang dipensiunkan sebesar 50,1 gigawatt.

Meski begitu, masalah tak serta merta berhenti.

Pemerintah boleh saja berambisi demikian. Namun, belasan proyek PLTU yang dihentikan pembangunannya tersebut, misalnya, jumlah kapasitasnya tak sampai 200 megawatt. Kemudian, sampai sekarang tercatat ada kurang lebih 6.000 MW proyek PLTU batubara yang masih berada dalam fase perencanaan dan kontrak.

Apabila PLN tetap bersikeras menuntaskan pembangunan PLTU tersebut bersamaan dengan proyek PLTU yang telah mencapai fase pendanaan dan konstruksi, maka secara total pada 2023 bakal terdapat tambahan kapasitas PLTU baru sebesar 16.000 hingga 17.000 megawatt.

“Kalau dipaksakan, ada sekitar 107 juta ton emisi karbon yang dihasilkan setiap tahun. Dengan usia operasi PLTU yang rata-rata berada di angka 35 sampai 40 tahun, Indonesia berarti akan tetap mengoperasikan PLTU secara masif hingga 2060 dan 2065,” papar Andri Prasetyo, peneliti Trend Asia, organisasi sipil yang fokus pada isu lingkungan.

“Padahal, PLTU batubara sudah harus berhenti secara total pada 2050, agar target net-zero emission global untuk mengatasi persoalan krisis iklim dapat dicapai,” ia menambahkan.

Dengan kata lain, bila disederhanakan lagi, rencana pemerintah untuk berhenti menggunakan PLTU tak menghapus fakta pahit bahwa sampai setidaknya 25 tahun mendatang masyarakat masih harus hidup berdampingan dengan batu bara. Keinginan menyetop PLTU tak tidak menggugurkan proyek pembangunan yang ada saat ini.

Limbah B3 Masih Mengancam

Edi Suriana masih ingat betul peristiwa pahit tersebut, yang terjadi sekira dua tahun lalu. Salah satu anggota keluarganya, yang masih berusia remaja, meninggal dunia lantaran terserang ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Kabar itu bikin Edi terpukul dan satu jari tangannya menunjuk dengan jelas pihak yang berdiri di belakangnya.

“Aktivitas PLTU bikin semuanya kayak gini, termasuk adanya ISPA,” katanya kepada saya, membuka obrolan panjang di kediamannya pada satu malam di awal Juni kemarin.

Berjarak tak sampai lima kilometer dari rumah Edi, berdiri bangunan besar di atas lahan seluas ratusan hektare dengan begitu gagahnya. Empat buah cerobong asap, ukurannya tak sejajar, menyembul ke permukaan seraya menandakan eksistensi sebuah PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) bernama Suralaya, yang berlokasi di Cilegon, Banten.

Nyaris tiga dekade PLTU ini beroperasi dan selama itu pula kehadirannya membikin warga seperti Edi terjebak dalam berbagai masalah. Serangan ISPA hanya satu dari segelintir contoh keruwetan yang mesti dihadapi.

Sepanjang 2018 sampai 2020, misalnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon, terdapat ratusan ribu kasus ISPA yang muncul di daerah tersebut. Beberapa pihak meyakini penyebabnya dipicu oleh aktivitas PLTU Suralaya. (Saya berusaha menghubungi pihak PT Indonesia Power selaku pemegang operasional PLTU Suralaya. Namun, sampai tulisan ini diterbitkan, belum ada jawaban.)

“Munculnya ISPA karena debu batu bara yang dihasilkan dari PLTU. Bayangkan debu-debu itu muncul secara konsisten selama 30 tahun lebih. Dampaknya ke warga sini yang paling kentara, ya, ISPA,” jelas Edi.

Februari silam, debu batu bara dari PLTU Suralaya bertebangan di udara dan mengotori banyak rumah warga. Kejadian tersebut, menurut penjelasan PT Indonesia Power, diakibatkan oleh gangguan mesin. Perwakilan PT Indonesia Power mengungkapkan permintaan maafnya dan berjanji akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

“Tapi, masalahnya, janji itu nggak pernah dilakukan. Sampai sekarang nggak ada tindakan langsung dari mereka buat memperbaiki atau bertanggung jawab,” tambah Edi, yang juga perwakilan dari Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Suralaya (Formapel), kolektif sipil yang selama bertahun-tahun fokus pada isu dampak lingkungan yang ditimbulkan PLTU.

“Kami cuma seperti dijejali janji sama mereka.”

Abu batu bara (fly ash) disebut berbahaya lantaran mengandung zat seperti arsenik sampai merkuri. Jika tinggal di dekat tempat pembuangan abu batu bara, penduduk sekitar berisiko terserang kanker, selain kerusakan jantung, penyakit paru-paru, masalah pencernaan, gangguan pernapasan sampai terlahir prematur.

Nasib masyarakat di Suralaya seperti Edi tampaknya tak pernah menjadi faktor yang diperhitungkan dalam peta pembangunan rezim Joko Widodo. Belum lama ini, pemerintah justru menetapkan abu batu bara (fly ash dan bottom ash) bukan sebagai limbah bahan berbahaya beracun (B3).

Penetapan ini dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 2 Februari 2021. Keputusan rezim dipandang oleh sejumlah pihak, terutama organisasi lingkungan dan kelompok pendorong keadilan iklim, sebagai langkah mundur sebab meniadakan abu batu bara dari B3 sama artinya membuka praktik pencemaran lingkungan. Selain itu, ia menghilangkan tanggung jawab tanggap darurat PLTU di kawasan rawan bencana.

“Ini, kan, kayak berkebalikan. Nasib kami seperti makin terpinggirkan dengan kebijakan pemerintah yang baru soal pencabutan abu batu bara dari limbang berbahaya,” kata Edi, dipenuhi rasa sesal.

Mempertanyakan Komitmen Pensiun PLTU

Berdasarkan riset WRI, Indonesia menyumbang kenaikan emisi gas rumah kaca sebesar 1,88 persen. Selama satu dekade, 2007 sampai 2016, emisi karbon yang dihasilkan Indonesia selalu mengalami peningkatan, dari yang semula 398 juta ton (2007) menjadi 530 juta ton (2016).

Jika dibedah, sektor listrik dan panas menghasilkan emisi paling besar (0,45 persen dari emisi global), disusul pertanian (0,41 persen), transportasi (0,29 persen), serta manufaktur dan konstruksi (0,18 persen).

Sumbangsih emisi karbon tersebut tak dapat dilepaskan dari keberadaan batu bara. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar kelima di dunia, serta merupakan rumah bagi cadangan batu bara terbesar ke-10 di dunia. Sekira 80 persen batubara di Indonesia diekspor. Sejak 2000 hingga 2014, misalnya, ekspor batu bara Indonesia meningkat empat kali lipat.

Data terbaru menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia untuk ekspor batu bara dalam level global mencapai 26 persen, unggul dari Cina, Rusia, AS, dan hanya kalah dari Australia (27,5 persen).

Pada 2017, Indonesia menggeser Australia sebagai pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, yang digunakan untuk pembangkit listrik. Indonesia juga menempati posisi 10 dunia untuk total kapasitas batu bara (29.307 megawatt), dan kelima untuk kapasitas yang direncanakan (24.691 megawatt). Di dalam negeri sendiri, 58 persen pasokan listrik dihasilkan dari batu bara (2017).

Kebutuhan akan batu bara makin masif kala Presiden Joko Widodo meluncurkan rencana proyek ambisius mengembangkan 35 ribu megawatt pembangkit listrik baru pada 2015—yang lantas direvisi jadi 2024—dengan tujuan mengurangi kesenjangan elektrifikasi antara pulau-pulau besar dan terpencil.

Sejauh ini, perkembangan pembangunan 35 ribu megawatt pembangkit listrik baru ialah sebanyak 284 unit sudah beroperasi/mengantongi sertifikat kelayakan operasi (COD/SLO) (menyumbang 10 ribu megawatt), 91 unit masuk tahap konstruksi (17 ribu megawatt), 43 unit kontrak belum konstruksi (sekitar 6 ribu megawatt), 25 unit di tahap pengadaan (800 lebih megawatt), dan 29 unit di fase perencanaan (700-an megawatt).

Persoalannya, sumber listrik Indonesia mayoritas masih ditopang oleh PLTU, yang notabene menggunakan batu bara sebagai motor penggerak. PLTU diperkirakan memasok hampir lebih dari 30 ribu megawatt untuk kebutuhan listrik nasional. Persentasenya mencapai 48 persen. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa realisasi bauran energi Indonesia masih dikuasai batu bara (63,52 persen).

“Emisi yang dihasilkan PLTU itu masih. Efeknya besar bagi kesehatan dan lingkungan. Padahal, seperti kita tahu, batu bara berada pada tren yang mulai ditinggalkan oleh banyak negara,” tegas Andri Prasetyo dari Trend Asia.

Kapasitas Energi Terbarukan Masih Rendah

Catatan End Coal menyebut sejak 2006 sampai 2020 setidaknya terdapat 171 PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia, dengan total kapasitas sebesar 32.373 megawatt. Pembangkit-pembangkit ini ikut menyumbang karbon dioksida yang dihasilkan oleh seluruh PLTU di dunia, taksirannya mencapai 258.394 juta ton dengan rata-rata emisi tahunan sekitar 6.463 juta ton.

Kondisi di atas juga bisa berdampak pada kinerja PLN. Penambahan PLTU baru secara kalkulatif berpeluang semakin membebani keuangan neraca PLN. Dengan rentang perkiraan nilai belanja modal (capex) per 1 gigawatt kapasitas terpasang yakni $2 miliar—setara Rp26 triliun—maka melanjutkan proyek PLTU batu bara, dalam fase perencanaan dan kontrak, hanya memberikan beban keuangan baru untuk PLN dan pemerintah sebesar Rp156 triliun. Terlebih, kondisi keuangan PLN sudah tak sehat, dengan jumlah utang mencapai lebih dari Rp500 triliun sampai pada 2021—seperempat nilai APBN.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and Reform (IESR), lembaga think-tank di bidang energi dan lingkungan, mengungkapkan bahwa terdapat dua alasan mengapa pemerintah masih bergantung pada PLTU.

“Alasan praktis dari PLN dan [Kementerian] ESDM adalah bahwa biaya PLTU itu paling murah dibanding yang lainnya. Yang kedua, pembiayaan PLTU kebanyakan pembiayaan subsidi lewat dukungan public finance. Ini membuat investasi batu bara itu berbiaya rendah karena pakai uang publik, tidak pasar saham, di mana suku bunganya juga rendah dan tenor pengembaliannya lama,” jelasnya.

Fabby menambahkan langkah pemerintah untuk moratorium PLTU berbahan batu bara patut diapresiasi. Akan tetapi, yang harus diperhatikan selanjutnya ialah pendekatan seperti apa yang bakal diambil untuk pasokan kebutuhan listrik nasional ketika PLTU sudah tak lagi beroperasi. Bagi Fabby, jawabannya ialah mulai fokus pada energi terbarukan.

Untuk perkara ini, Indonesia bisa dibilang masih tertinggal di belakang. Laporan IRENA (International Renewable Energy Agency) pada 2019 menyebut bahwa kapasitas listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan—air, angin, surya, sampai panas bumi—hanya 15 persen.

Capaian Indonesia kalah jauh dibanding negara tetangga, Vietnam, yang kapasitas listrik dari energi terbarukannya—masih mengutip laporan yang sama—mencapai 44 persen, atau sekira 20 ribu megawatt.

Edvin Aldrian, dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengungkapkan bahwa sudah saatnya pemerintah melirik sumber energi baru, di luar energi fosil yang sudah mulai ditinggalkan karena dampaknya terhadap krisis iklim.

Ia mencontohkan bahwa ada banyak sumber energi baru yang bisa digali, mulai dari panas bumi, arus laut, sampai gelombang pantai. Kuncinya, terangnya, ada di komitmen politik para pemangku kebijakan.

“Memang modalnya tidak sedikit. Tapi, sebagaimana bisnis dan investasi, hanya besar di awal. Dan ketika sudah jalan, bakal murah dan kita tinggal memanen hasilnya,” ia berujar.

Komitmen politik mungkin jadi barang mahal ketika sedang membicarakan isu PLTU, batu bara, dan bagaimana keduanya berkorelasi langsung dengan kerusakan lingkungan hingga krisis iklim. Akan tetapi, bila tak segera dibangun sejak sekarang, maka tak menutup kemungkinan generasi-generasi setelah Edi yang akan menanggung konsekuensinya.

“Yang saya pikirkan dari semua masalah ini [PLTU Suralaya] hanyalah bagaimana nasib anak dan keturunan nanti? Apakah mereka juga mesti mengalami pengalaman yang sama seperti saya saat ini?” pungkas Edi.

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Adi Renaldi