tirto.id - Tidak ada yang sudi dipermalukan seperti penulis dan aktivis gerakan sipil asal AS, Anne Moody: rambutnya dijambak, tubuhnya diseret keliling ruangan, kepalanya diguyur minuman dan makanan, bajunya disemprot macam-macam saus, lalu diejek banyak orang. Penyebabnya: ia berani mengunjungi resto di toko Woolworth’s, Jackson, Missisipi, AS.

Peristiwa mengerikan tersebut terjadi pada 28 Mei 1963. Masa di mana aturan segregasi rasial--aturan yang bertujuan memisahkan berbagai fasilitas, pelayanan, dan perlakuan antara kulit putih dan non kulit putih di AS-- masih berlaku.

Woolworth’s adalah salah satu ruang publik di mana aturan tersebut diberlakukan. Kalangan kulit putih yang bekerja di sana menolak melayani pembeli non-kulit putih karena aturan segregasi mewajibkan demikian.

Hari itu Moody, anggota Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)--gerakan anti rasisme yang digagas para mahasiswi kulit hitam, memakai rok terusan yang dipadu stoking dan sepatu hak. Rambutnya juga tertata rapi dan tidak memperlihatkan tekstur rambut keriting megar.

Oleh kalangan kulit hitam, gaya tersebut dianggap sebagai "politics of respectability": gaya berpakaian orang Afro Amerika yang meniru penampilan orang barat, khususnya kelas menengah-atas, agar dianggap memiliki derajat yang sama dengan mereka.

“SNCC Women, Denim, and the Politics of Dress” yang ditulis Tanisha C. Ford, dosen kajian perempuan, gender, seksualitas dari Universitas Massachusetts Amherst, mengungkap bahwa lewat aksinya, Moody sesungguhnya hendak "melawan" segregasi di AS dengan hadir dalam ruang yang biasa ditempati orang-orang kulit putih.

Esai yang terbit dalam The Journal of Southern History (2013) tersebut turut mencatat, "dandanan ala Barat" yang dikenakan Moody dan rekan-rekan aktivis keadilan lain (khususnya anggota SNCC) sebetulnya dianggap tidak ergonomis dan tidak sesuai dikenakan kala mereka melakukan agenda demonstrasi atau berkunjung ke sejumlah daerah terpencil.

Pertama, busana yang dianggap respectable tidak membuat mereka serta-merta mendapat perlakuan baik dari etnis lain. Kedua, jenis busana tersebut justru membuat mereka berjarak dengan kaum yang hendak diadvokasi (orang-orang Afro Amerika kelas menengah ke bawah yang rata-rata berprofesi sebagai petani).

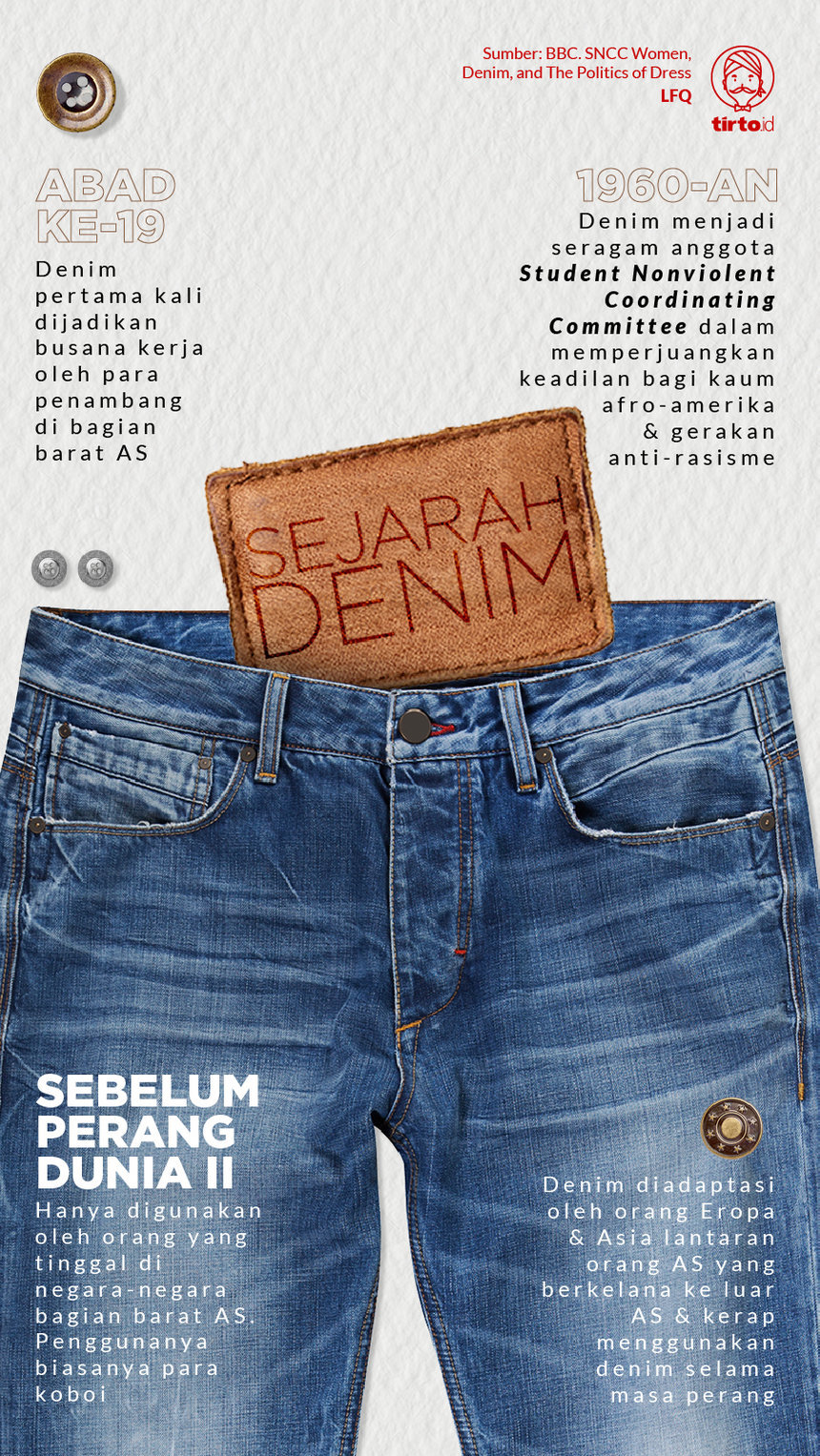

Sebab itulah Moody bersama kawan-kawan SNCC kemudian mengubah gaya penampilan mereka dan menggantinya dengan denim.

Masih menurut tulisan Ford, pada awal abad 19, para pemilik para budak di AS membeli kain denim dengan harga sangat murah. Mereka memberikan kain tersebut kepada para budak untuk dijadikan busana agar penampilan mereka jauh berbeda dengan sang tuan. Tradisi ini terus berlanjut hingga perang dunia II.

Anggota SNCC, yang rata-rata berasal dari kalangan menengah ke atas, tidak dididik untuk menggunakan denim karena bahan pakaian tersebut dinilai melambangkan kelemahan, kegagalan, dan kalangan tak terdidik. Tapi mereka tidak peduli dengan pendapat yang dianut para orangtua dan tetap meyakini denim adalah busana yang paling layak jadi seragam perjuangan.

“Denim adalah antitesis dari respectable dress yang dikenakan oleh kaum Afro Amerika kelas menengah,” tulis Ford.

Alhasil, denim kemudian jadi seragam wajib anggota SNCC dan ikon gerakan itu.

Industri Denim: Eksploitasi dan Solusi

Hingga kini, denim tetaplah eksis. Kehadirannya dalam ranah budaya populer--seperti yang dikenakan Marlon Brando, James Deen, Marilyn Monroe di berbagai film mereka--turut membuat jenis busana yang satu ini jadi barang ikonik yang bertahan seiring zaman.

Kendati demikian, di balik popularitasnya tersebut, denim, toh, masih saja tak lepas dari citra miris. Produksinya telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi anak.

Tengok saja apa yang terjadi di Xintang, Cina, tempat yang pernah disebut sebagai ibukota denim. Greenpeace melaporkan industri rumahan di Xintang memproduksi 260 juta celana denim setiap tahun. Artinya: satu dari tiga jeans di dunia diproduksi di Xintang.

Biasanya, masih menurut laporan Greenpeace, anggota dari satu unit kepala keluarga sama-sama bekerja sebagai pembuat celana. Anak-anak yang masih di bawah usia kerja juga turut menggarap proses pembuatan celana. Entah menggunting bahan atau menjahit.

Xintang sudah dikenal sebagai produsen denim sejak 1980an. Tiga puluh tahun kemudian, tulis China Dialogue, para warganya mengeluh soal lingkungan yang semakin tidak kondusif untuk ditinggali. Permasalahan terbesarnya, mereka sulit mengakses air bersih lantaran sungai telah tercemar bahan kimia yang berasal dari pembuatan denim.

Daerah yang paling parah ialah kawasan industri denim yang notabene merupakan desa nelayan. Di sana air sungai yang semula jernih bahkan telah berubah jadi hitam pekat seperti tinta Cina. Ditambah dengan tak ada penghijauan yang memadai, maka udara di tempat tersebut juga turut tercemar asap pabrik dan mesin-mesin pendukung produksi denim.

Persoalannya kemudian kenapa industri denim tetap menggeliat di Cina adalah: banyak perusahaan tekstil berani memberi upah cukup tinggi kepada pegawai yakni sekitar $815 per bulan. Seorang pekerja yang enggan disebut namanya mengisahkan pengalaman pribadinya kepada jurnalis China Dialogue.

Semula ia mendapat tawaran pada bagian pewarnaan dan pencucian bahan. Ia kemudian menerima tawaran itu namun tidak tahu jika pekerjaannya bisa berakibat buruk terhadap kesehatan.

Dalam tulisan berjudul “Environmental Impacts of Denim” yang dimuat dalam Sustainability in Denim (2017), K. Amutha merincikan komponen-komponen yang berpotensi menghasilkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pertama, penggunaan pestisida untuk katun. Penggunaan obat pembasmi hama dengan cara yang kurang tepat dapat membuat air minum dan air sungai terkontaminasi, polusi udara, meracuni hewan laut, sekaligus merusak komponen rantai makanan manusia: pestisida di tumbuhan bisa masuk ke hewan yang dimakan manusia.

Penggunaan energi listrik dalam proses produksi denim seperti proses pemintalan, pewarnaan, finishing, dan penjahitan juga tergolong kurang mematuhi prinsip hemat energi.

Di samping itu, Amutha turut mencatat pekerja anak di pabrik denim di India dan Uzbekistan yang biasa mendapat tugas menyemprotkan pestisida ke tanaman. Jika kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka panjang, mereka bisa terkena penyakit tulang akibat menghirup sisa-sisa pestisida.

“Para pekerja pabrik denim biasanya tidak bisa membaca dan tidak teredukasi, mereka tidak dilengkapi perangkat perlindungan diri yang mumpuni” tulis Amutha.

Berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif produksi denim secara perlahan sejatinya telah dilakukan perusahaan besar seperti Levi’s. Pada 2014, misalnya, perusahaan tersebut pernah memproduksi 100.000 celana denim perempuan dengan menggunakan air daur ulang. Proses produksi itu disebut mampu menghemat sekitar 12 juta liter air.

Selain itu juga ada perusahaan asal Spanyol bernama Janologia yang berupaya memproduksi denim dengan meminimalisir penggunaan air. Mereka meminimalisir dampak negatif proses pembuatan pola pada denim dengan menggunakan sinar laser. Kini label retail besar seperti Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, dan Levi’s juga menjadi klien Janologia.

Ecowatch menyebut kini 35% celana denim diproduksi dengan mempertimbangkan beberapa poin dalam prinsip keberlanjutan. “Ada dua miliar celana yang diproduksi secara lebih etis,” catat situsweb yang khusus menyoroti isu-isu lingkungan tersebut.

Editor: Eddward S Kennedy