tirto.id - Di pulau Jawa, baik di Timur, Tengah, atau Barat, biasanya tahlilan diadakan selama tujuh hari. Selama seminggu itu pula, menu makan usai tahlil berganti-ganti. Di kampung halaman saya, Jember, menunya merentang dari rawon, keringan (hidangan nasi rames tanpa kuah, biasanya berisi mie goreng/ bihun, sambal goreng kentang, dengan satu jenis protein (bisa ayam goreng atau telur atau daging), hingga sate kambing plus gule (biasanya ini diletakkan sebagai menu di hari ketujuh).

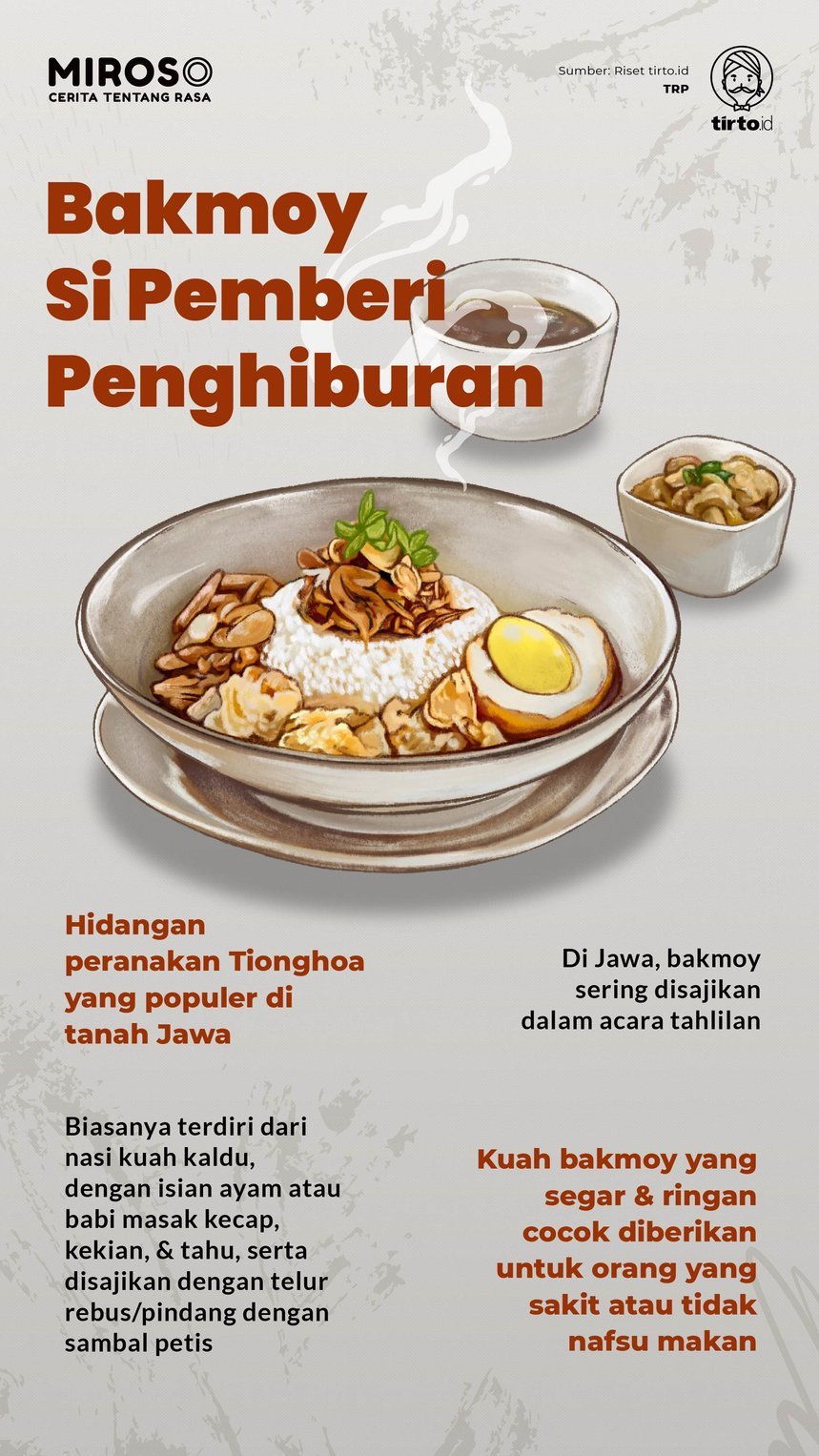

Dalam rententan menu tujuh hari itu, biasanya terselip satu hidangan yang menyegarkan: bakmoy.

Ketika disajikan dalam tahlilan, bakmoy seringkali hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Setangkup nasi, beberapa potongan ayam dan tahu yang dimasak kecap, separuh telur rebus, dan sejumput sambal petis yang memberikan aksen pedas. Lalu nasi bakmoy disiram kuah kaldu ayam. Kadang ada taburan bawang goreng dan selederi, kadang tak ada.

Kehadiran bakmoy dalam hidangan tahlilan ini memberi jeda yang cukup diperlukan, di antara nasi keringan yang kadang bikin seret tenggorokan, dan di sela-sela hidangan bersantan. Bakmoy menguarkan cita rasa manis, gurih, dengan kuah kaldu yang ringan.

Saya menganggap kehadiran bakmoy dalam tahlilan sebagai sesuatu yang hadir begitu saja. Belakangan, saya tahu bahwa anggapan saya salah.

Dongeng tentang Bakmoy

Bakmoy adalah salah satu hidangan yang kehadirannya di Indonesia cukup sulit terlacak. Banyak orang tahu kalau ini adalah hidangan akulturasi antara kultur Tionghoa dan Jawa. Sama seperti makanan yang berawal dengan kata bak, bahan baku utama bakmoy adalah daging. Saat itu yang sering dipakai adalah daging babi.

Namun bagaimana sebenarnya sejarahnya?

Hingga sekarang, sejarah bakmoy yang akurat nyaris tak saya temukan. Kebanyakan berasal dari cerita mulut ke mulut. Tak ada yang tahu kebenaran pastinya. Beberapa menjelma jadi cerita yang disebar hingga jadi kesepakatan banyak orang.

Salah satu yang populer adalah kisah ini:

Seorang pria bernama Lim (tak dijelaskan dia tinggal di mana) rindu masakan kampung halamannya di Fujian Selatan sana. Konon hidangan ini dinamakan bah mui. Meski susah mencari keberadaan bentuk dan jenis masakan ini, sejumlah tulisan menyebut masakan ini mirip dengan lu rou fan, hidangan dari Taiwan berupa nasi dengan semur daging babi cincang yang disajikan bersama telur rebus.

Maka dibuatlah hidangan ini. Karena di Jawa ada kecap manis, maka dipakailah juga. Agar mirip dengan lu rou fan, ditambahkan pula telur rebus. Belakangan hidangan ini sering dibagi ke para tetangga dan handai tolan. Banyak orang suka. Agar bisa lebih banyak dimakan oleh orang di sekitar, daging babi pun diganti dengan daging ayam.

Orang-orang yang doyan bahmui ini kemudian mencoba meniru resep Koh Lim ini. Maka terciptalah bakmoy.

Apakah cerita ini bisa dipercaya? Entahlah. Sama seperti dongeng, mungkin ia cukup sebatas dinikmati sembari dijadikan kisah pengantar tidur, bukan dijadikan sebagai diktat sejarah yang akurat.

Satu yang pasti, bakmoy memang lekat dengan kultur peranakan di pulau Jawa. Paul Freedman, sejarawan dan profesor sejarah di Universitas Yale, menyebut keberadaan kultur peranakan di Pulau Jawa tak lepas dari ekspedisi yang dilakukan laksamana Zheng He (dikenal juga dengan nama San Po, Sam Po Bo, atau San Bo Po Tay Djien) pada awal 1400-an. Perlahan, para pedagang dan pendatang dari Tiongkok berdatangan dan mendiami kawasan-kawasan dekat pelabuhan, seperti di Semarang di Jawa Tengah, atau di Gresik, Jawa Timur.

Mereka membawa serta pula kultur kulinernya. Dengan sendirinya, kuliner dan juga kebudayaan yang mereka bawa dari tanah leluhur, berbaur dengan kultur Jawa. Freedman memberi beberapa contoh, seperti lontong cap gomeh, ronde atau dong zi, hingga bak cang.

"Pada contoh-contoh lainnya, makanan tersebut berasal dari bumbu dan gaya masakan Jawa," tulis Freedman dalam kata pengantarnya untuk buku Budaya dan Kuliner: Memoar Tentang Dapur China Peranakan Jawa Timur (2019).

Buku itu adalah perpaduan antara tulisan sejarah, dan juga resep personal dari keluarga Koo Siu Ling yang mendiami kota Malang, Jawa Timur, dan sudah diuji coba di dapur tua yang sudah dibangun pada tahun 1900-an.

Menurut Koo, resep dalam buku itu berasal dari buku masak ibunya dan dari banyak buku masak lain yang ditulis tangan oleh para perempuan peranakan yang lahir dan besar di Jawa Timur pada abad 20. Nenek Koo adalah seorang pebisnis yang belajar secara otodidak. Sedangkan ibunya adalah guru dengan 40 murid dalam kelas.

"Kerap kali makanan asing disesuaikan rasanya dengan lidah peranakan. Sebagai contoh, pasta dibuat lebih pedas dengan cara dibubuhi cabai. Bahkan ketika sanak saudara tinggal berpencar di berbagai penjuru dunia, mereka membawa selera dan cara masak peranakan bersama mereka. Mereka tetap meneruskan kebiasaan berbagi dan menjadikannya milik bersama. Itulah cap peranakan Jawa Timur," tulis Koo.

Di buku ini, resep bakmoynya mirip-mirip seperti yang pernah saya pelajari, tapi dengan isian yang lebih banyak dan beragam. Ada enam unsur dalam bakmoy di buku ini: bakso udang, daging babi dan ayam, bumbu, tahu dan telur kecap, kuah, serta taburan. Koo memberi catatan singkat: karena pengolahan butuh waktu panjang, hendaknya hidangan ini disiapkan sehari sebelumnya.

Dalam konteks tahlilan, bakmoy ini jadi lebih ringkas. Wajar, mengingat hidangan untuk tahlilan relatif harus cepat dan praktis. Maka bakso udang kerap dihilangkan, atau diganti oleh kekian. Lalu ayam dan tahu seringkali dimasak jadi satu, dalam bumbu kecap yang punya paduan rasa manis, sedikit gurih, dan sensasi hangat dari merica serta pala. Sedangkan telur, acap setelah direbus ia digoreng sejenak, atau dibiarkan begitu saja. Sedangkan pelengkapnya adalah sambal petis --yang sangat Jawa Timur sekali.

Dari buku ini pula, saya sedikit paham kenapa bakmoy seringkali dihidangkan kala tahlilan.

"Kenyataan bahwa bakmoy sering disuguhkan pada waktu orang melayat di rumah duka, menunjukkan bahwa bakmoy memberi penghiburan," tulis Koo.

Jadi tak hanya dalam kultur tahlil yang berasal dari umat Islam, bakmoy juga sering disuguhkan dalam upacara kematian warga peranakan.

Membaca buku ini, juga menekuri catatan-catatan pendek yang dibuat Koo dalam setiap resep --membuat saya jatuh hati. Selain mengajarkan soal resep --yang ditekankan bahwa takarannya dibuat jadi lebih presisi ketimbang buku resep zaman lampau-- buku ini mengajarkan saya soal ikatan terhadap keluarga dan kultur yang berakar dan mengurat. Dan semua itu tercermin dari proses memasak, dari lahan atau lapak di pasar, menuju dapur, hingga meja makan.

"...hasil masakan dinikmati bersama keluarga dan teman. Tidak hanya sekadar makan bersama, namun juga berdiskusi dan berbagi tentang pengalaman hari itu, baik berupa kondisi politik terbaru, kesempatan bisnis, keadaan cuaca, maupun bergosip ria. Dengan demikian tercipta ikatan antar anggota keluarga dan antar teman. Adakah hal lain yang lebih penting dari itu semua?"

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id