tirto.id - Lebih dari sebulan terakhir ribuan warga Hong Kong turun ke jalan. Protes itu berawal dari keberatan terhadap rencana pemerintah setempat untuk mengesahkan sebuah rancangan undang-undang baru. Jika disahkan, RUU tersebut akan memudahkan transfer buronan antara Hong Kong, Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, dan Makau.

Para demonstran menilai rancangan undang-undang ini hanya akan digunakan untuk menghukum musuh politik Cina daratan. George Wan, demonstran yang diwawancarai New York Times, mengatakan sistem peradilan di RRC tidak sebagus Hong Kong. Pemerintah Hong Kong pun dinilai Wan buru-buru meloloskan undang-undang ekstradisi baru ini tanpa meminta pendapat rakyat. Sementara Lee Kin-long, warga Hong Kong berusia 46 tahun, menyatakan rancangan undang-undang ekstradisi itu berbahaya, utamanya bagi kebebasan warga Hong Kong.

Di sisi lain, masalahnya lebih luas dari RUU ekstradisi semata. Dalam liputan panjang bertajuk "Tiny Apartments and Punishing Work Hours: The Economic Roots of Hong Kong’s Protests" yang terbit pada 22 Juli 2019, New York Times memaparkan sebab lain yang terkubur oleh isu RUU ekstradisi: turunnya tingkat kesejahteraan.

"Awalnya kami kira jika Anda mendapatkan pendidikan yang lebih baik, Anda bisa punya penghasilan yang lebih baik," kata Kenneth Leung (55 tahun), seorang pemrotes yang diwawancarai New York Times. "Selama dua dekade terakhir di Hong Kong, orang bisa kuliah tapi gajinya stagnan."

Menurut laporan tersebut, Leung adalah satu dari 210.000 warga Hong Kong yang tinggal di apartemen yang dipetak-petakkan secara ilegal. Petak yang dihuni Leung cukup luas (30 meter per segi) untuk warga Hong Kong, sebuah tempat dengan rata-rata jam kerja terpanjang di dunia (50 jam per minggu) dan tarif sewa hunian tertinggi, masing-masing berdasarkan data World Economic Forum dan survey Demographia International Housing Affordability yang dikutip New York Times.

"Peti Mati" dan "Kandang"

Sulit rasanya menemukan kata tepat untuk menggambarkan tempat tinggal para penduduk Hong Kong kelas menengah ke bawah. Selama ini media-media menyebut hunian mereka dengan istilah rumah "peti mati" (coffin)atau"kandang"(cage). Bagaimanapun, julukan tersebut masih terkesan bagus untuk menggambarkan kondisi ruang yang terlalu memprihatinkan untuk sebuah wilayah yang dinilai setara dengan kota-kota Dunia Pertama.

Peti mati biasanya menyisakan cukup ruang di sisi kanan, kiri, atas, dan bawah tubuh jenazah; serta dibuat dengan cukup serius dari material kayu yang tahan lama. Sementara "coffin house" a la Hong Kong hanyalah sebuah kotak ramping yang lebarnya sebesar kasur single bed. Dinding, plafon, dan pintu ruang bisa dibuat dari bahan murah dan mudah ditemukan dan murah seperti triplek atau besi rongsokan.

Kondisinya juga tak jauh lebih baik dari kandang. Kandang biasanya dibuat dengan rongga-rongga cahaya yang cukup, tidak seperti tempat tinggal orang Hong Kong yang dibuat tanpa jendela atau lubang angin.

Salah satu kompleks rumah sebesar kasur di Hong Kong bernama Lucky House. Letaknya hanya beberapa meter dari pusat perbelanjaan kelas atas Hong Kong. Jauh sebelum protes meledak, Benjamin Haas, seorang jurnalis yang sempat tinggal di Lucky House selama seminggu, mengisahkan pengalamannya dalam "My week in Lucky House: the horror of Hong Kong's coffin homes" yang terbit di Guardiandua tahun silam.

Ia menyatakan harga sewa ruang setiap bulan berkisar antara 1.800-2.500 dolar Hong Kong dan biasanya para penghuni mesti melakukan penghematan besar-besaran agar bisa membayar uang sewa.

"Penghuninya adalah pensiunan, pekerja miskin, pecandu narkoba, dan orang-orang sakit mental. Mayoritas adalah mereka yang tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hunian di Hong Kong," tulis Haas.

Penghematan itu setidaknya harus dilakukan oleh 200.000 warga Hong Kong yang tinggal di ‘rumah kasur’. Tapi Angela Lui, aktivis Society for Community Organisation—LSM yang membantu pemenuhan kebutuhan kaum papa di Hong Kong—percaya bahwa jumlah orang yang tinggal di rumah kasur jauh lebih banyak mengingat keberadaan beberapa apartemen ilegal di Hong Kong.

“Situasi perumahan di Hong Kong semakin memburuk dari sisi harga sewa, kualitas bangunan, dan waktu tunggu untuk public housing,” kata Lui sebagaimana dikutip Haas. Hal itu sejatinya tak hanya dialami kaum papa tetapi juga para penduduk kelas menengah, bahkan kelas atas.

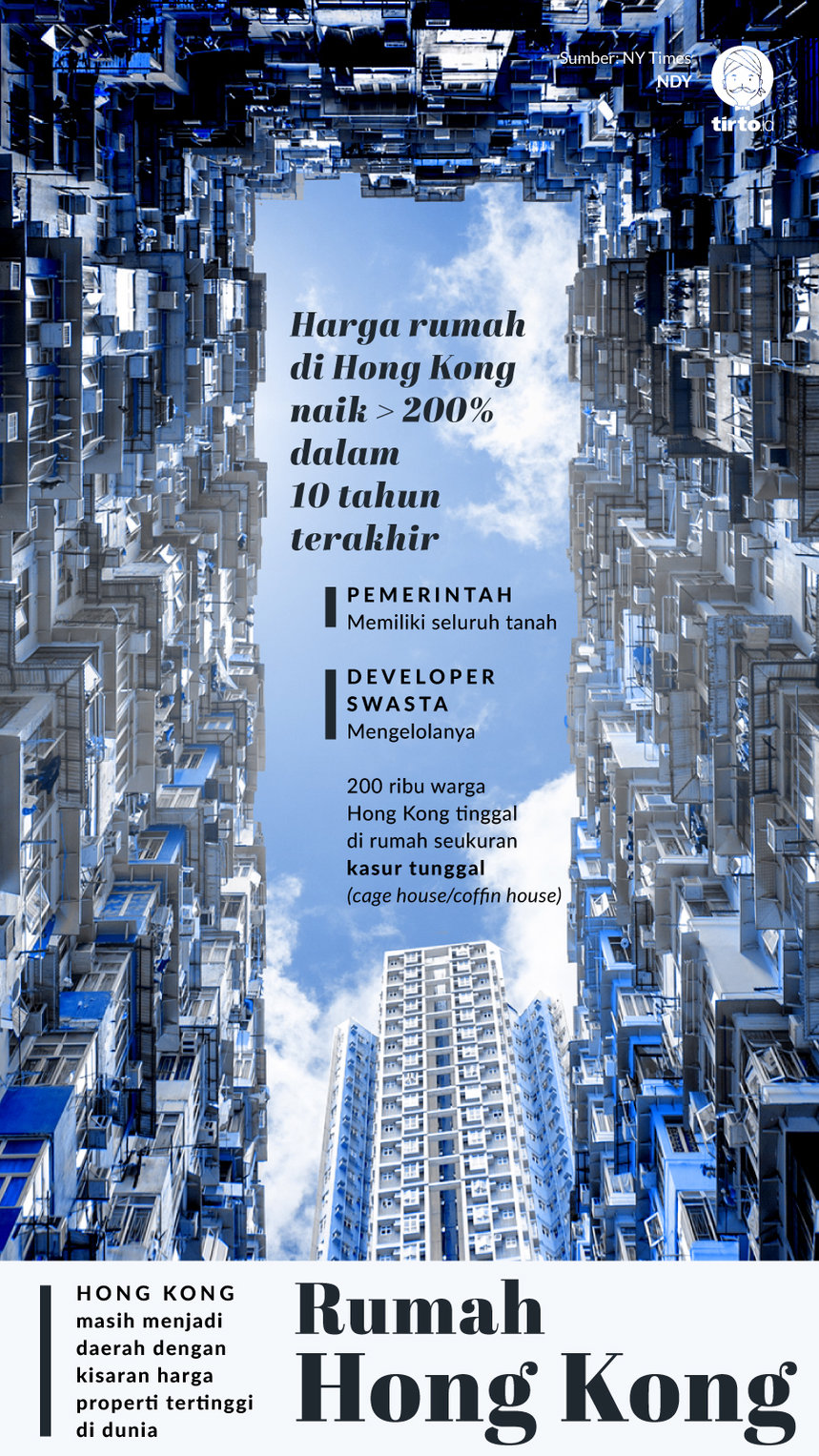

Selama sepuluh tahun terakhir, Hong Kong dikenal sebagai daerah dengan harga properti termahal di dunia. Financial Times mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, ongkos hunian meroket lebih dari 200 persen.

April lalu, CNBC mengutip hasil riset lembaga properti asal AS yang menyebut harga jual sebuah hunian di Hong Kong rata-rata 1,2 juta dolar AS—lebih tinggi dari New York City dan kota-kota di Eropa. Harga sewa berada di kisaran 2.700-an dolar AS. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring tingginya minat orang-orang kaya Beijing serta Cina daratan yang untuk tinggal atau menaruh investasi properti di Hong Kong.

Vox mencari tahu penyebab tingginya harga properti di Hong Kong dengan mewawancarai para perencana tata ruang kota yang berdomisili di sana. Jawabannya: pemerintah Hong Kong mengelola lahan dengan buruk.

Hanya 3,7 persen lahan di Hong Kong (total 1.108 km per segi) yang disediakan untuk hunian. Sisanya untuk konservasi. Seluruh lahan di Hong Kong adalah milik pemerintah dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah. Yang berhak mengelolanya adalah taipan developer yang mau menyewa lahan dengan harga tinggi. Para taipan ini rata-rata datang dari Cina daratan.

Tahun lalu, pemerintah Hong Kong baru memecahkan rekor harga sewa tanah tertinggi sebesar 2,2 miliar dolar. Developer penyewa lahan akan membangun hunian mewah di atasnya.

“Industri ini benar-benar jadi penyumbang terbesar dalam meningkatkan GDP Hong Kong,” kata Lee Shau Kee, miliarder Hong Kong yang gemar mendonasikan properti untuk dibangun ulang sebagai hostel dan perumahan.

Profesor Geografi dan Direktur David C.Lam Institute for East West Studies, Hong Kong Baptist University, Si-ming Li, menelusuri berbagai cara pemerintah Hong Kong dalam mengelola lahan. Dalam temuan yang dirangkum dalam “Burst of The Property Bubble and Hong Kong’s Changing Land and Housing Policies Post 1997” (2016) Si-ming Li mengungkap bahwa ide memanfaatkan lahan sebagai pendapatan utama muncul pada dekade 1960-1970an.

Waktu itu pemerintah gencar membangun perumahan rakyat serta menerapkan konsep penyewaan dan kepemilikan rumah. Warga Hong Kong antusias merespons kebijakan kepemilikan hunian karena saat itu pemerintah menjual ruang hunian dengan harga 30-50% lebih murah dari harga pasar.

Tetapi harga rumah tersebut meningkat seiring waktu hingga membuat pemimpin Hong Kong saat itu, Tung Chee Hwa, menetapkan rencana pembangunan 85.000 apartemen pada 1997. Kebijakan tersebut membuat tingkat kepemilikan rumah meningkat cukup tajam.

Menurut analisa Si-ming Li, pada masa itupara spekulan menjamur dan mempengaruhi bursa saham Hong Kong. Walhasil, terjadilah krisis industri properti.

Situasi tak lebih baik setelah pemerintahan Tung berakhir. Konsep perumahan pro-rakyat lenyap. Yang merebak kemudian adalah proyek-proyek developer dan berbagai kisah soal hubungan spesial antara pemerintah dan pengusaha properti. Tahun lalu, South China Morning Post mengabarkan empat anggota Komite Penasehat Lahan dan Pembangunan Hong Kong di bidang properti terhubung dengan developer swasta dan diketahui memiliki lahan dalam jumlah signifikan.

Pemerintah Hong Kong menyatakan akan mengevaluasi mereka dan bakal berhati-hati bertindak.

Belakangan, isu keterbatasan hunian di Hong Kong direspons oleh pihak swasta yang menelurkan sejumlah gagasan untuk menanggulangi masalah tersebut, salah satunya dengan reklamasi.

Pada 12 Juli lalu, Guardianmengabarkan tentang ide Lantau Tomorrow Vision, sebuah proyek reklamasi di atas lahan seluas 1.700 hektar yang bisa menampung 1,1 juta orang. Tujuh puluh persen pembangunan akan fokus pada perumahan rakyat. Rencananya proyek akan dimulai pada 2025. Yang jadi masalah: proyek ini dipandang membahayakan lingkungan dan mengancam penghidupan nelayan.

“Proyek ini akan merusak habitat dan berdampak negatif pada ekologi kelautan serta nelayan di Hong Kong,” kata Angel Lam, senior conservation officer WWF Hong Kong.

Editor: Windu Jusuf