tirto.id - Ketika 2012 hampir tiba, Facebook tengah berada di jalur memperoleh 1 miliar pengguna. Saking besarnya jumlah pengguna, pendapatan perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg ini telah mendekati angka USD 4 miliar, dengan satu miliar di antaranya merupakan untung bersih. Sayangnya, tulis Steven Levy dalam bukunya berjudul Facebook: The Inside Story (2020) dunia digital tengah mengalami perubahan drastis, dari komputer ke ponsel. Dan di rentang waktu tersebut, Facebook belum melakukan transisi berarti.

Facebook singkatnya ada di ambang kehilangan pengguna jika tidak sesegera mungkin melakukan transisi dari platform berbasis komputer ke platform berbasis ponsel.

Pada tahun-tahun awal kemunculannya, Facebook memang memandang remeh dunia ponsel. Sejak didirikan, Zuckerberg memilih bahasa PHP untuk membangun platformnya. PHP memang bagus untuk membangun website, tetapi ketika Apple meluncurkan iPhone lengkap dengan kemunculan “native apps”, PHP jadi lelucon.

Sialnya, karena lebih mengutamakan programer desktop, khususnya yang jago PHP, sistem perekrutan Facebook menganaktirikan programer yang memandang dunia ponsel sebagai masa depan. Jan Koum dan Brian Acton, duo pendiri WhatsApp, adalah korban dari sistem perekrutan Facebook yang busuk ini. Karenanya, hingga 2007 Facebook tercatat hanya memiliki satu orang pengembang (developer) mobile yakni Jed Stremel namanya, mantan pegawai Yahoo. Pada 2005, Stremel yang menciptakan fitur update status Facebook menggunakan teks (SMS) di ponsel bodoh, feature phone.

Ketika iPhone lahir dan akhirnya Steve Jobs mengizinkan pengembang luar membuat aplikasi native untuk iOS, Facebook pun kelabakan. Platform yang didedikasikan untuk PC jadi bahan guyonan ketika diakses melalui iPhone (dan kemudian Android). Pertumbuhan pengguna Facebook yang moncer benar-benar di ambang kehancuran.

Levy, editor-at-large majalah Wired--media paling dihormati di Silicon Valley--mengisahkan bahwa Facebook kemudian mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu bernama HTML5, atau lebih tepatnya web-based app berbasis HTML5. HTML5 merupakan versi pembaruan dari HTML, bahasa markah--bukan bahasa pemrograman--semacam tanda pada teks yang digunakan memerintah tindakan. Markah “

” misalnya, digunakan untuk memerintah browser untuk mencetak teks yang diawali markah itu sebagai heading alias tajuk.

Dengan HTML yang telah diperbarui, atau HTML5, Facebook seakan-akan dapat membuat aplikasi native yang bisa berjalan di iPhone dan Android. Mike Verbal, yang kala itu menjabat Vice President of Search, Local, and Developer Products Facebook, menyukai ide penciptaan aplikasi mobile Facebook dengan HTML5. Dengan membuat aplikasi via HTML5, Facebook tidak perlu mengeluarkan sumber daya yang besar menciptakan aplikasi native, yakni perlu developer Swift (untuk iOS) dan Java (untuk Android). Satu HTML5, untuk dua-duanya.

Namun, tutur Levy, keputusan Facebook itu berakhir sebagai bencana. Fitur-fitur Facebook yang bekerja lancar via desktop, tidak berfungsi di aplikasi berbasis HTML5 mereka. Lebih parah, Zuckerberg tidak paham ada perbedaan mencolok antara mengembangkan aplikasi web (desktop) dengan aplikasi mobile. Ketika aplikasi web (desktop) mengalami error atau kendala, tim developer Facebook dapat segera memperbaikinya seketika, dan mengirim perbaikan itu langsung ke tiap penggunanya. Di dunia ponsel, ketika error menimpa suatu aplikasi, tim developer memang bisa segera memperbaikinya, tetapi perbaikan itu tidak dapat segera dirasakan pengguna dengan alasan: aplikasi yang telah diperbaiki harus di-review (ditinjau) oleh moderator App Store (iPhone) atau Google Play (Android) terlebih dahulu. Terkadang, proses peninjauan berlangsung lama. Maka, bencana HTML5 Facebook sukses menjadi mimpi buruk berhari-hari Zuckerberg.

Pertanyaannya kemudian, seperti apa sebenarnya aplikasi yang baik?

Memahami Bagus atau Tidaknya Aplikasi

“Seberapa bagus dan berharganya aplikasi ponsel ciptaan developer?” tanya Stephan Sigg mengawali studinya yang berjudul “Sovereignty of the Apps: There’s more to Relevance than Downloads” (2016). Singkatnya, menurut Sigg, tidak ada jawaban pasti untuk menjawab pertanyaan tersebut.

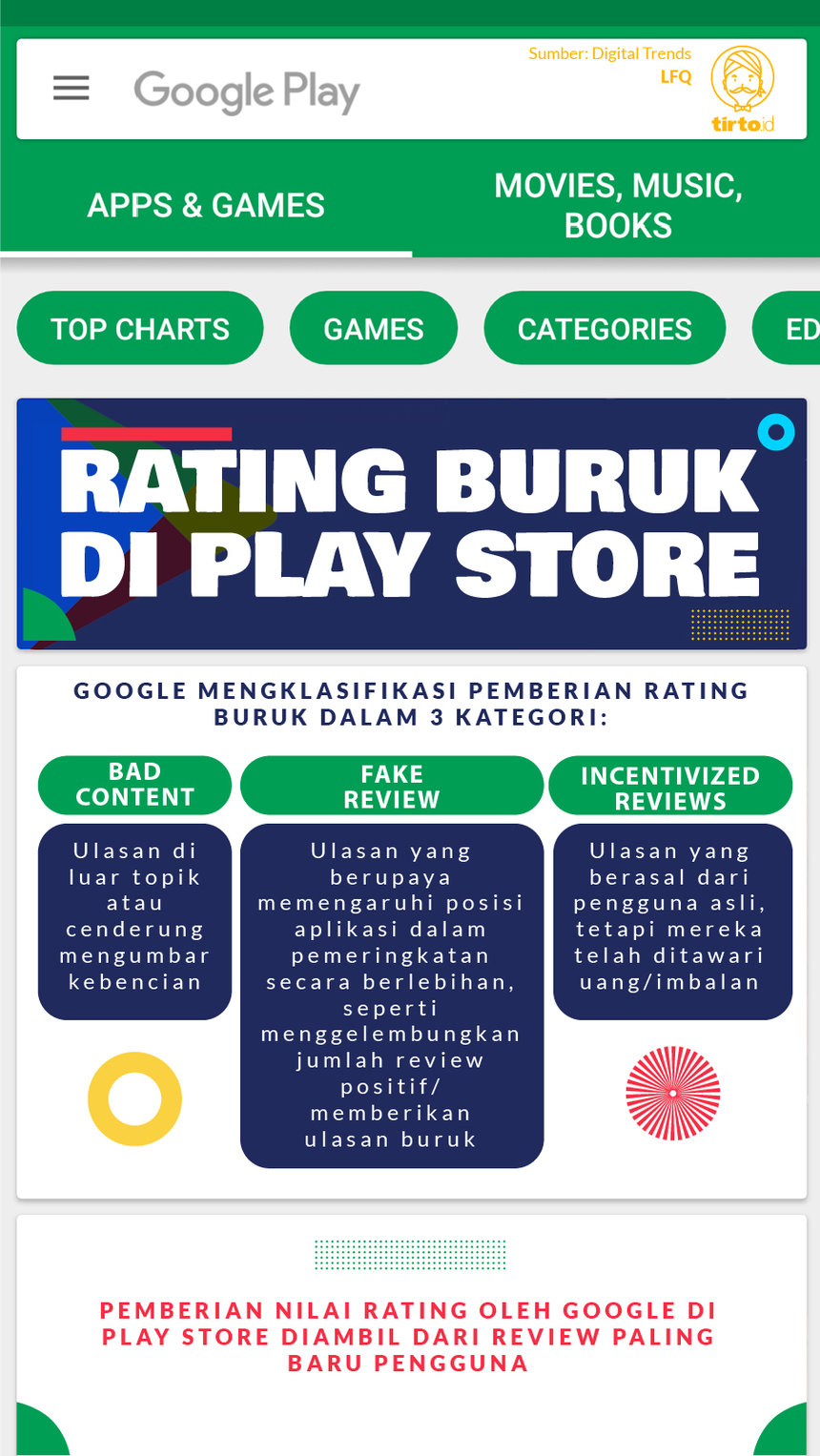

Secara teknis aplikasi ponsel mungkin ditulis dengan baik, tetapi dianggap jelek dan gagal karena memiliki jumlah pengguna/pengunduh yang sedikit. Begitupun sebaliknya. Atau, karena App Store dan Google Play mengizinkan penggunanya menulis ulasan dan memberikan rating, aplikasi ponsel bisa dianggap buruk karena rating yang rendah dan ulasan negatif. Sayangnya, pemberian rating dan ulasan oleh pengguna terkadang bias, politis, atau bahkan palsu. Atau, apakah yang diulas dan diberi rating oleh pengguna itu adalah kritik dari sisi teknis atau konten/fiturnya.

Soal ulasan pengguna, aplikasi Tempo, misalnya, di bulan September 2019 lalu dihantam sentimen negatif oleh penggunanya. Alasannya, majalah Tempo merilis edisi 16-22 September berjudul “Janji Tinggal Janji” (16-22 September 2019) sampai-sampai kelompok pendukung Presiden Joko Widodo menuduh mereka telah menghina sang presiden. Akibatnya, kelompok pendukung Jokowi menyerang balik Tempo. Tempo diberi ulasan negatif dan bintang 1 di Google Play. Tentu, ulasan negatif dan bintang 1 ramai pula diterima aplikasi Tirto di Google Play. Salah seorang pengguna aplikasi Tirto yang memberikan bintang 1 pada Maret 2020 menulis ulasan negatif yang mengatakan, saya kutip, “reporternya rasa busser gabener”. Jelas, ada juga yang pengguna yang memberikan ulasan yang masuk akal untuk aplikasi Tirto, yang mengkritik dari sisi teknis. Misalnya, seorang pengguna yang memberikan bintang 1 pada Februari 2020 lalu berujar, “baru instal, stuck di layar setelah logo tirto.” Atau, pengguna lain yang sama-sama memberikan bintang 1 mengeluh, “harus login dulu ya langsung uninstall.”

Aspek lain yang harus diperhatikan adalah, tulis Sigg, rentan muncul “spam dan penipuan pemberian peringkat” pada aplikasi-aplikasi di Google Play dan App Store.

Lantas, salah satu cara melihat baik/buruk atau berharga/tidaknya suatu aplikasi dengan jalan yang lebih netral, merujuk makalah Sigg, adalah dengan melihat retention rate aliastingkat retensi, yang mencerminkan jumlah hari pengguna terus berinteraksi dengan aplikasi setelah proses instalasi. Namun, jika melihat retention rate aplikasi, tidak ada aplikasi bagus di dunia Google Play ataupun App Store. Pada pengamatannya atas 33.842 aplikasi ponsel, Sigg menyebut bahwa rata-rata aplikasi akan kehilangan 70 persen dari jumlah penggunanya dalam tempo satu minggu setelah si pengguna memasangnya. Sebab, terlalu banyak aplikasi yang dibuat hanya untuk kebutuhan musiman atau dipakai sesekali. Aplikasi Google Translate atau Google Earth, misalnya, digunakan para penggunanya pada situasi khusus. Atau, ketika seseorang hendak berlibur dan membeli tiket penerbangan via Traveloka, tidak ada alasan kuat bagi seseorang itu untuk mempertahankan aplikasi Traveloka tetap terpasang ketika liburannya telah usai.

Hanya sedikit aplikasi yang ada di dunia maya yang benar-benar simultan dibutuhkan. WhatsApp salah satu di antara yang sedikit itu. Saya enggan menyebut Gmail sebagai aplikasi lainnya karena aplikasi ini mandatory-wajib untuk terpasang di Android.

Salah satu cara untuk membuat aplikasi memiliki retention rate yang rendah adalah fitur bernama notifikasi. Notifikasi merupakan petunjuk visual atau sinyal audio atau peringatan berbentuk getaran, dari suatu aplikasi untuk mendapatkan atensi pengguna. Vox, dalam laporan berjudul “It’s not you. Phones are designed to be addicting” menyebut bahwa notifikasi yang dikemas dengan tanda bulat merah berupa angka yang terletak di pojok kiri logo sebuah aplikasi, merupakan cara agar pengguna kecanduan atau penasaran dengan notifikasi. Ini merupakan cara aplikasi agar para penggunanya penasaran dan terus-terusan menggunakan. Sayangnya, Eiman Kanjo, dalam studi berjudul “NotiMind: Utilizing Responses to Smart Phone Notifications as Affective Sensors” (2017) mengungkapkan bahwa notifikasi dapat menyebabkan perasaan negatif, seperti rasa kesal, gugup, takut, dan malu.

Dari sisi teknis, Yuan Tian, dalam studi berjudul “What Are the Characteristics of High-Rated Apps? A Case Study on Free Android Applications,” menyatakan bahwa sebuah aplikasi ponsel bisa disebut sukses--meskipun Tian melihatnya hanya dari rating, yang bertentangan dengan Sigg--manakala aplikasi memperoleh penilaian positif pada 28 faktor, tiga di antaranya adalah ukuran aplikasi, kompleksitas user interface (UI), dan kewajiban pengguna menggunakan aplikasi.

Pada faktor ukuran aplikasi, aplikasi disebut positif manakala ia memiliki ukuran berkas yang besar. Namun, perlu diingat, ukuran aplikasi besar yang dimaksud adalah yang memiliki beragam fitur. Dengan beragam fitur, ada kecenderungan pengguna untuk selalu menggunakannya. Aplikasi berukuran besar ini termaktub dalam bentuk super app, Gojek (Indonesia) atau WeChat (Cina). Di sisi lain, aplikasi besar tetapi minim fitur akan berakhir bencana. Lalu, pada faktor kompleksitas UI, aplikasi dapat memperoleh sentimen positif manakala desain aplikasi “mulus”, memiliki elemen-elemen user-friendly nan mudah digunakan. Selanjutnya, pada faktor kewajiban pengguna, aplikasi yang sukses adalah aplikasi yang dapat meyakinkan penggunanya untuk login, untuk meregistrasi dirinya. Di titik ini, pengguna memberikan kepercayaan mereka pada aplikasi, yang tentu saja mengindikasikan bahwa aplikasi itu berharga.

Editor: Windu Jusuf