tirto.id - Merpati tak pernah ingkar janji, begitu pula Donald Trump. Setidaknya hingga sekarang. Walau janjinya sama sekali tak manis, bahkan amat berbahaya.

"Saat terpilih nanti, aku akan menghentikan kedatangan imigran dari daerah yang terbukti melakukan tindakan terorisme terhadap Amerika Serikat, Eropa, atau sekutu kami. Hingga kami tahu caranya bagaimana mengakhiri ancaman terorisme itu," kata Trump dalam salah satu pidatonya di bulan Juni 2016.

Janji itu benar ditepati. Pada akhir Januari 2017, tak lama setelah dia dilantik, Trump langsung mengeluarkan imbauan larangan masuk ke AS bagi 7 warga negara: Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yemen. Menurut data Bank Dunia 2015, ini artinya ada 218 juta orang yang dilarang masuk ke AS. Larangan masuk ke AS ini berlaku 90 hari. Tapi siapa yang bisa tahu apa tindakan lanjutan yang akan dilakukan oleh Trump? Orang hanya bisa menerka, semisal akan ada larangan memakai burka, larangan beribadah, dan banyak hal mengerikan lain,

Tak heran kalau kemudian muncul gerakan protes terhadap kebijakan ini. Presiden AS ke-44, Barack Obama, termasuk yang menentang kebijakan diskriminatif ini. Anak Menteng ini pasti kesal, baru 10 hari pensiun dan liburan, dia sudah harus terlibat dalam dunia politik lagi.

"Obama amat tidak setuju dengan tindakan yang mendiskriminasi seseorang berdasarkan kepercayaan atau agamanya," ujar juru bicara Obama.

"Warga negara berhak berkumpul dan menuntut hak Konstitusionalnya, suara mereka berhak didengar para senator. Kami mengharapkan tindakan itu saat nilai-nilai Amerika ada di ambang bahaya."

Amerika Serikat pada dasarnya adalah miniatur dunia. Di sana terdapat nyaris semua suku bangsa, pemeluk lintas agama dan kepercayaan atau mereka yang menolak percaya keimanan, mereka dengan aneka ragam warna kulit dan bahasa. Mereka, para pelintas batas ini, berbaur sejak ratusan tahun lalu. Menjadi Amerika Serikat itu sendiri, melahirkan apa yang disebut Obama sebagai "nilai-nilai Amerika". AS menjadi simbol keberagaman. Mendiskriminasikan satu golongan, sama saja dengan membawa nilai luhur itu ke ambang jurang rasisme dan diskriminasi.

Pertanyaan Tentang Kebangsaan

Apa yang membuatmu merasa sebagai bagian dari sebuah bangsa? Jawabannya tentu bisa beragam. Bahasa. Logat. Warna kulit. Makanan. Agama. Pakaian adat. Makanan. Bisa apa saja.

Sekitar seminggu lalu, Pew Research Centre mengeluarkan hasil riset yang menarik, yakni tentang apa yang membuat seseorang menjadi bagian dari sebuah bangsa. Bruce Stokes, yang menulis hasil riset ini, memberi judul tulisannya: What It Takes to Truly Be One of Us. Ini sepertinya respons terhadap perbincangan santer terkait nasionalisme, bangsa, dan retorika populisme yang didengungkan lagi oleh, paling tidak, Trump dan penggagas Brexit.

Trump, yang berakar keluarga imigran Jerman dan Skotlandia, mungkin merasa dirinya seorang Amerika sejati hanya karena dia lahir di New York. Dia kemudian menjanjikan akan membawa kembali kehebatan yang dulu dipunyai warga "Amerika Serikat". Tentu tanda petik ini perlu karena batasan definisi bangsa yang amat pirau.

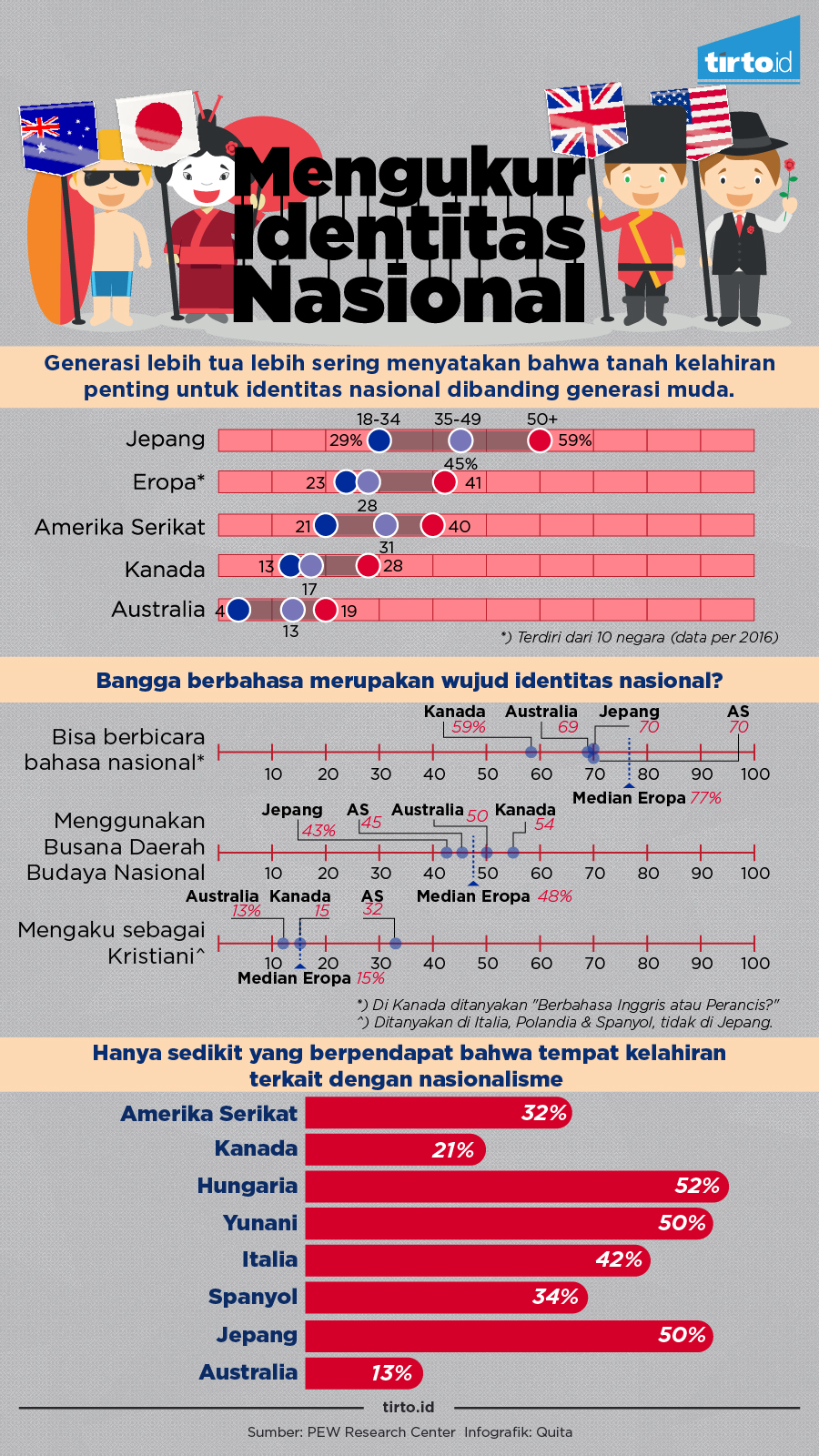

Dari hasil Pew yang mengambil polling di 14 negara, ternyata hanya sedikit orang yang menganggap kesatuan bangsa berasal dari tempat lahir. Hanya 13 persen orang Australia, 21 persen warga Kanada, 32 persen warga AS, dan 33 persen orang Eropa, yang merasa bahwa tempat lahir adalah hal penting dalam kesamaan identitas. Tiga negara dengan persentase penduduk terbesar yang menganggap tempat lahir berkaitan erat dengan identitas adalah: Hungaria (52 persen), Yunani (50), dan Jepang (50).

Sedangkan yang paling santai soal tempat lahir adalah Jerman (hanya 13 persen yang menganggap tempat lahir itu penting dalam soal kebangsaan), Australia (juga 13 persen), dan Swedia (8 persen).

Seperti sudah diduga, kebanyakan responden yang mengatakan tempat lahir penting bagi identitas kebangsaan adalah orang-orang berusia lanjut. Di Jepang, 59 persen responden yang mengatakan seseorang harus lahir di Jepang supaya dianggap sebagai Jepang sejati, adalah mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Sedangkan di responden usia 18 hingga 34 tahun, hanya 29 persen yang setuju dengan para seniornya. Begitu pula di Eropa, AS, Kanada, dan Australia.

Lantas apa faktor yang dianggap penting dalam perbincangan soal identitas nasional? Ternyata mayoritas dari 14.514 responden mengatakan: bahasa. Sekitar 84 persen warga Belanda, 81 persen orang Hungaria, 70 persen orang Jepang, 70 persen warga AS, 69 persen orang Australia, dan 59 persen warga Kanada menganggap bahasa adalah faktor terpenting dalam penentuan identitas kebangsaan.

"Sedangkan yang paling sedikit berpikir bahasa itu penting dalam identitas nasional adalah warga Kanada dan Italia," tulis Stokes.

Di AS, dari 70 persen yang menganggap bahasa itu penting bagi identitas nasionalisme, 81 persennya berusia 50 tahun ke atas. Anak muda usia 18-34 tahun, hanya 58 persen yang menganggap bahasa menentukan orang Amerika sejati.

Bagaimana dengan tradisi dan adat istiadat? Dunia tahu kalau Yunani dan Italia adalah dua negara yang kerap menepuk dada karena merasa sebagai sumber segala pengetahuan. Yunani dengan para filsufnya, dan Italia dengan emak-emak pembuat pizza. Maka tak heran kalau dua negara ini menganggap bahwa adat istiadat dan tradisi itu penting supaya dianggap sebagai seorang Yunani sejati, ataupun Italiano sejati. Sekitar 66 persen warga Yunani beranggapan seperti itu, dan 50 persen warga Italia berpikiran sama. Walau mereka masih kalah oleh Hungaria (68 persen).

Usaha Menjadi Indonesia

Di Indonesia sendiri, nyaris sukar menentukan pertanyaan seperti ini karena begitu beragamnya identitas serta kompleksnya identitas kesukuan. Tapi pada Sumpah Pemuda, yang merupakan salah satu rumusan awal kebangsaan Indonesia, ada tiga hal yang disebut: tanah, bangsa, bahasa. Tiga hal ini ternyata juga membawa kebingungan yang belum tuntas hingga sekarang.

Misalkan perihal tanah. Apa lantas orang-orang Papua harus merasa sebagai orang Indonesia, padahal tanah mereka dirampas, mereka diusir, dan dibunuh? Perihal bahasa, ada banyak orang yang tak bisa berbahasa Indonesia. Apa kemudian mereka bukan bagian dari Indonesia? Bangsa, melahirkan perdebatan yang lebih pelik lagi. Karena kita bisa kembali bertanya: apa definisi bangsa?

Atau bagaimana posisi soto di tengah gempuran makanan Korea, Italia, dan AS? Bagaimana dengan bahasa? Apakah kita masih menganggap Bahasa Indonesia adalah pemersatu, sementara semakin banyak orang yang menyelipkan kosakata Inggris atau Arab dalam percakapan.

Tapi satu yang pasti, Indonesia memang tak pernah seragam, dan tak akan bisa seragam. Maka jelas, memaksakan sebuah ide dan berusaha memberangus yang lain, bisa dikatakan sebagai tindakan yang, menyitir Obama, membahayakan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Penulis: Nuran Wibisono

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id