tirto.id - Pemberian warna untuk karya-karya grafis telah dilakukan manusia sejak masih tinggal di gua. Kala itu, manusia gua membuat lukisan berwarna dengan memanfaatkan pigmen-pigmen warna yang diberikan alam, termasuk warna merah yang melekat pada darah makhluk hidup. Maka tak mengherankan, tatkala manusia berhasil menciptakan lukisan memanfaatkan cahaya pada abad ke-18, sebagaimana dipaparkan E. J. Wall dalam The History of Three-Color Photography (1925), warna pun langsung ditautkan.

Pemberian warna pada lukisan yang dibuat dengan cahaya, atau kemudian disebut sebagai "fotografi", terutama terjadi karena Isaac Newton--seabad sebelum kamera pertama diciptakan--menemukan "phaenoma of color". Pada abad ke-17, Newton bereksperimen dengan menembakkan cahaya matahari pada prisma kaca segitiga. Ketika cahaya matahari mengenai prisma, Newton lantas menembakkan cahaya tersebut ke prisma kedua dan membuat cahaya matahari itu sangat membias.

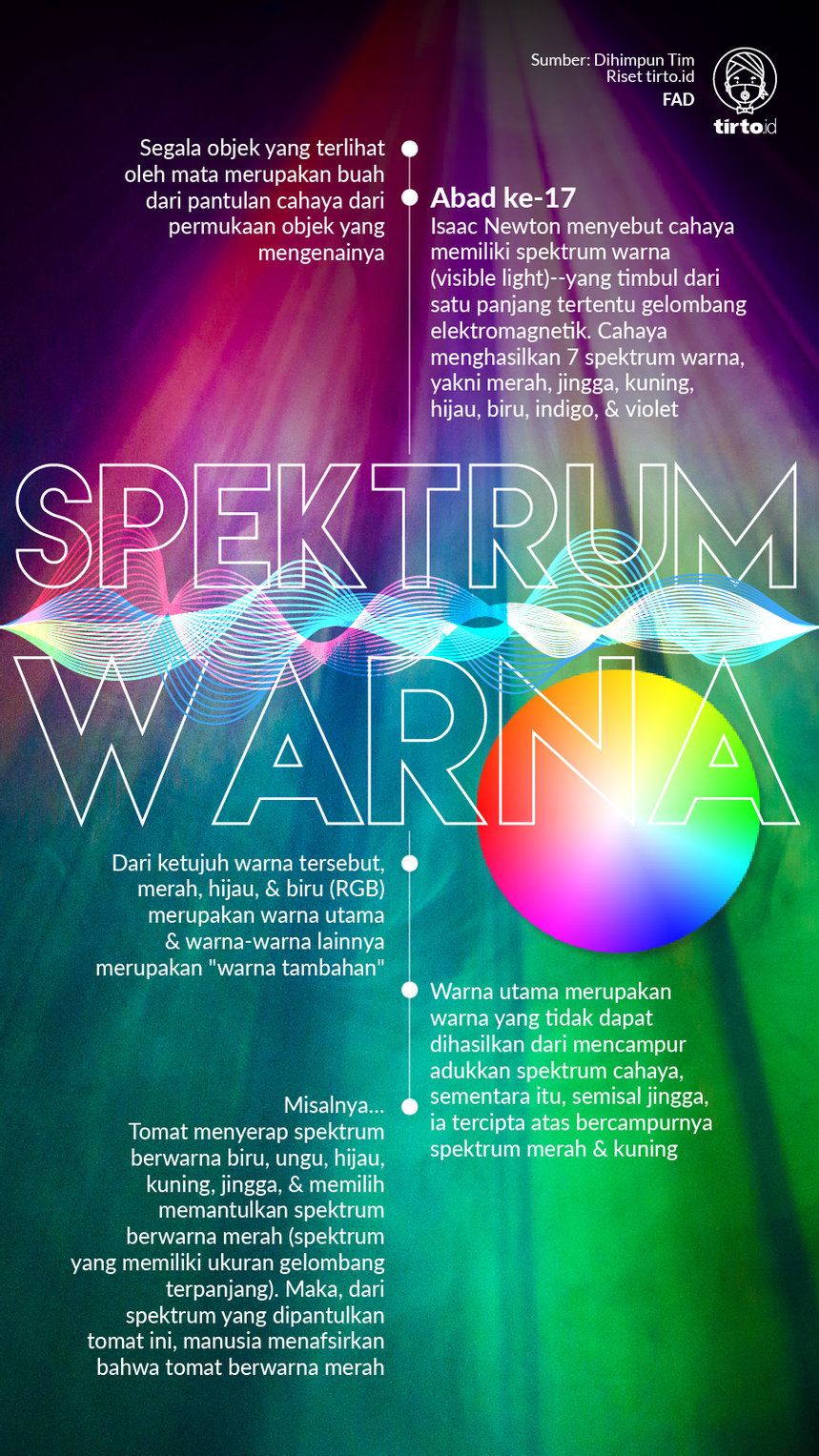

Dari pembiasan yang luar biasa itu, sebagaimana terangkum dalam karyanya berjudul Opticks, Newton menemukan fakta bahwa cahaya memiliki spektrum warna (visible light) yang timbul dari satu panjang tertentu gelombang elektromagnetik. Bukan hanya satu (putih) seperti diyakini kalangan ilmuwan sebelumnya, tetapi tujuh spektrum warna, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Terkadang violet dianggap sebagai "biru", merujuk pantun lawas Eropa: "Roses are red, violet are blue".

Dari ketujuh warna tersebut, merah, hijau, dan biru (RGB) merupakan warna dasar dan warna-warna lainnya adalah warna tambahan. Warna dasar merupakan warna yang tidak dapat dihasilkan dari mencampuradukkan spektrum cahaya. Sementara warna tambahan tercipta atas percampuran spektrum warna dasar. Jingga, misalnya, adalah campuran merah dan kuning.

Lebih jauh, Newton menyebut bahwa ketika cahaya--dan berbagai spektrum warna yang dibawanya--menimpa objek, objek memperlakukannya secara berbeda. Di satu sisi, sebuah objek menyerap salah satu atau sebagian spektrum warna yang mengenainya, dan memantulkan satu atau sebagian spektrum lain. Di sisi lain, sebuah objek hanya menyerap secuil spektrum warna yang mengenainya, dan memantulkan secuil lainnya.

Tomat, misalnya, menyerap spektrum berwarna biru, ungu, hijau, kuning, dan jingga (panjang gelombang spektrum warna ini berukuran pendek dan menengah), dan memilih memantulkan spektrum berwarna merah (spektrum yang memiliki ukuran gelombang terpanjang). Maka, dari spektrum yang dipantulkan tomat, manusia menafsirkan bahwa tomat berwarna merah--dengan menihilkan intensitas cahaya yang menerpa objek (misalnya, tomat dilihat dalam ruangan terang atau redup).

Melalui temukan Newton ini, J. C. Le Blon, fisikawan asal Jerman, pada 1725 berhasil menemukan fakta bahwa pelat tembaga yang telah diukir atau dihasilkannya dengan tingkatan berbeda-beda, dapat menyerap spektrum warna yang berbeda, yakni merah, kuning, dan biru. Temuannya ini disempurnakan ilmuwan lain seperti David Brewster, Clerk Maxwell, hingga Young-Helmholtz, dan fotografi berwarna akhirnya terwujud tak terlalu lama usai kamera ditemukan.

Hitam Putih Jadi Pilihan

Meskipun fotografi dan teknik pewarnaannya lahir hampir berbarengan, foto berwarna tak pernah memasyarakat sepanjang 100 tahun pertama kedatangan kamera. Semenjak ditemukan, foto hitam putih menjadi pilihan. Pasalnya, foto hitam putih lebih mudah, cepat, dan murah, wabilkhusus dimotori oleh Daguerreotype--proses fotografi yang diciptakan oleh Louis-Jacques-Mandé Daguerre pada 1839.

Foto hitam putih mulai tergeser oleh foto berwarna pada 1935, ketika Eastman Kodak Company merilis emulsi film berwarna bernama Kodachrome. Namun, meskipun menyajikan kemudahan dalam menciptakan foto berwarna, paling tidak hingga tiga dekade usai diluncurkan, Kodachrome tak menjadi pilihan utama masyarakat.

Sebagaimana dipaparkan Richard Eves dalam studinya berjudul "Black and White, A Significant Contrast: Race, Humanism and Missionary Photography" (Ethnic and Racial Studies Vol. 29 2006), foto berwarna kala itu tidak dipilih karena masyarakat--khususnya yang serius mendalami fotografi--menganggap bahwa foto berwarna terlalu serius menyajikan fakta lapangan. Fakta bahwa tomat, misalnya, berwarna merah.

Padahal menurut keyakinan mereka, foto tak hanya soal "yang dirasakan, diterima, dibaca semata-mata dari objek yang ditampilkan", tetapi juga dari "nilai-nilai yang tak terlihat". Foto hitam putih dianggap memberikan "nilai-nilai tak terlihat itu," sementara foto berwarna tidak. Tak tanggung-tanggung, Robert Frank dan Walker Evans, dua fotografer kenamaan dekade 1960-an, menyatakan bahwa jati diri fotografi adalah hitam putih, bukan berwarna. Andai foto hitam putih yang dihasilkan jelek, ucap mereka, "memberi warna merah adalah solusi untuk membuatnya bagus"--dengan nada mengejek.

Seturut dengan yang ditulis Eves, Saskia Sassen, dalam studinya berjudul "Black and White Photography as Theorizing: Seeing What the Eyes Cannot See" (Journal of Eastern Sociology Society 2011), foto hitam-putih memberi "jarak" pada orang-orang yang melihatnya. Jarak ini, bagi Sassen, memberi tempat bagi pemaknaan, bahwa foto tak hanya menyajikan objek untuk dipandang, tetapi juga untuk dipikirkan.

Sementara William R. Cramb, detektif asal Inggris, dalam studinya berjudul "Black and White versus Colour Photography" (Journal of the Forensic Science Society Vol. 4 1963), menyebut bahwa dipilihnya hitam-putih di atas foto berwarna tak semata-mata soal pemaknaan, tetapi karena masalah teknis yang berbeda antara bagaimana warna ditafsirkan oleh mata manusia dan kamera.

Bagi mata manusia, suatu objek ditafsirkan berwarna merah, kuning, atau hijau, berbeda dengan penafsiran warna oleh pelat tembaga, film, atau sensor CCD dan CMOS. Ketika masuk ke dalam bola mata manusia, cahaya diproses oleh sensor peka cahaya bernama "rod" (sel batang), yang berfungsi membedakan terang dan gelap, dan "cone" (reseptor), yang sangat peka warna. Dalam mata manusia, rata-rata terkandung 120 juta sel batang dan enam juta reseptor. Ketika cahaya yang dipantulkan tomat menerpa mata, misalnya, reseptor yang peka terhadap merah terangsang, dan sinyal rangsangan ini diterima otak--hingga otak berpikir bahwa tomat berwarna merah.

Masalahnya, tiap-tiap manusia hanya memiliki satu dari tiga bentuk reseptor. Dan perbedaan bentuk reseptor ini berkorespondensi dengan ukuran spektrum/gelombang warna yang dapat diterima, yakni 440 nanometer (nm), 530 nm, dan 560 nm. Maka, melalui teknik bagaimana mata menafsirkan warna ini (dan dipengaruhi pula oleh kesehatan mata yang berbeda-beda di tiap individu), kesalahan mata manusia menafsirkan warna sangat mungkin terjadi. Ini berbanding terbalik dengan kamera. Pada kamera tercanggih saat ini misalnya, kamera dapat membedakan warna dengan cukup presisi--setepat suatu objek akan berubah warnanya tatkala berada di tempat yang terlalu terang, terlalu gelap, ataupun saat disinari cahaya berwarna berbeda.

Bagi Cramb, terlalu presisinya foto berwarna versus keterbatasan manusia menafsirkan warna, membuat hitam putih akhirnya jadi pilihan. Maka, jejak Joseph Nicéphore Niépce memotret pekarangan rumahnya hingga Sukarno dipotret fotografer pribadinya, menunjukkan bahwa hitam putih merupakan jati diri fotografi.

Tentu, popularitas foto hitam putih tak pernah berhenti digoyang foto berwarna. R. M. Evans, dalam "Visual Processes and Color Photography" (Journal of the Optical Society of America Vol. 33 1943) menyatakan, muncul gerakan "constancy phenomena" yang berargumen bahwa sebaik-baiknya foto adalah yang menyajikan ukuran, bentuk, posisi, gerakan, dan warna yang sesuai dengan kenyataan. Andai suatu foto tak memberikan rupa sesuai dengan aslinya, foto lebih pas dianggap sebagai lukisan. Padahal, bagi penganut "constancy phenomena", foto dan lukisan jelas berbeda.

Perlahan, terutama sejak Thomas dan John Knoll merilis Photoshop pada 1990, penganut "constancy phenomena" melakukan praktek pewarnaan pada foto-foto hitam putih. Mengubah potret-potret segala peristiwa pada Perang Dunia II yang awalnya hitam putih, misalnya, menjadi berwarna. Menjadikan foto-foto itu sesuai dengan "kenyataan."

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id