tirto.id - Seorang pria yang berumur akhir 20 tahunan, sebut saja Deddy Yoga, bersama beberapa orang rekannya yang bergerak dalam bisnis online tampak fokus, sembari sedikit gelisah melihat jarum jam pada arloji di tangan kirinya.

Selasa itu adalah hari yang penting bagi Yoga, karena menandai awal dari rencana tim kecilnya untuk melakukan ekspansi bisnis mereka. Jika operasi bisnis pada hari tersebut berjalan mulus, maka ambisi mereka untuk meraup pangsa pasar yang lebih luas akan menjadi kenyataan.

Sayang seribu sayang, operasional hari itu tidak berjalan baik. Gagal mungkin kata yang lebih tepat menggambarkannya. Semua karena faktor eksternal yang luput dari pengamatan mereka dan seharusnya bisa diantisipasi dengan baik untuk menekan biayabesar yang terlanjur mereka keluarkan.

Sebab kegagalan mereka sederhana yakni masalah server yang kelebihan beban dan tidak bisa menampung jumlah pengunjung website yang membludak. Meskipun mereka mengetahui kemungkinan itu ada dan hal itu telah terjadi pada banyak kasus, mereka abai sebab hal tersebut tidak pernah mereka alami sebelumnya.

"Apa yang kami alami itu bisa dianalogikan seperti kasus angsa hitam. [...] Kita tidak mempercayainya meskipun kita tahu hal itu mungkin terjadi," kata Yoga kepada Tirto.id, pada Jumat (21/10/2016), sembari menambahkan bahwa mereka menegasikan fakta yang ada karena rasa optimistis bahwa semuanya akan berjalan seperti biasa, sesuai dengan skenario normal.

Yoga tidak sendiri di dunia ini. Sejumlah penelitian ternyata telah membuktikan bahwa rasa optimistis dan pikiran positif mampu membuat orang mengalami kegagalan, meski banyak buku mengenai kepemimpinan menyatakan hal sebaliknya, di mana pikiran negatif dan rasa ragu dapat menghalangi jalan orang menuju sukses.

"Hanya dengan menjadi [orang yang berpikir] positif dan happy go lucky tidak akan membuat hal berjalan dengan baik — [kita] harus mencampurnya dengan realisme," sebut Michael Stausholm, Chief Executive Officer Sprout,sebuah startup yang memiliki kantor pusat di Amerika Utara dan Denmark, seperti dikutip dari BBC.

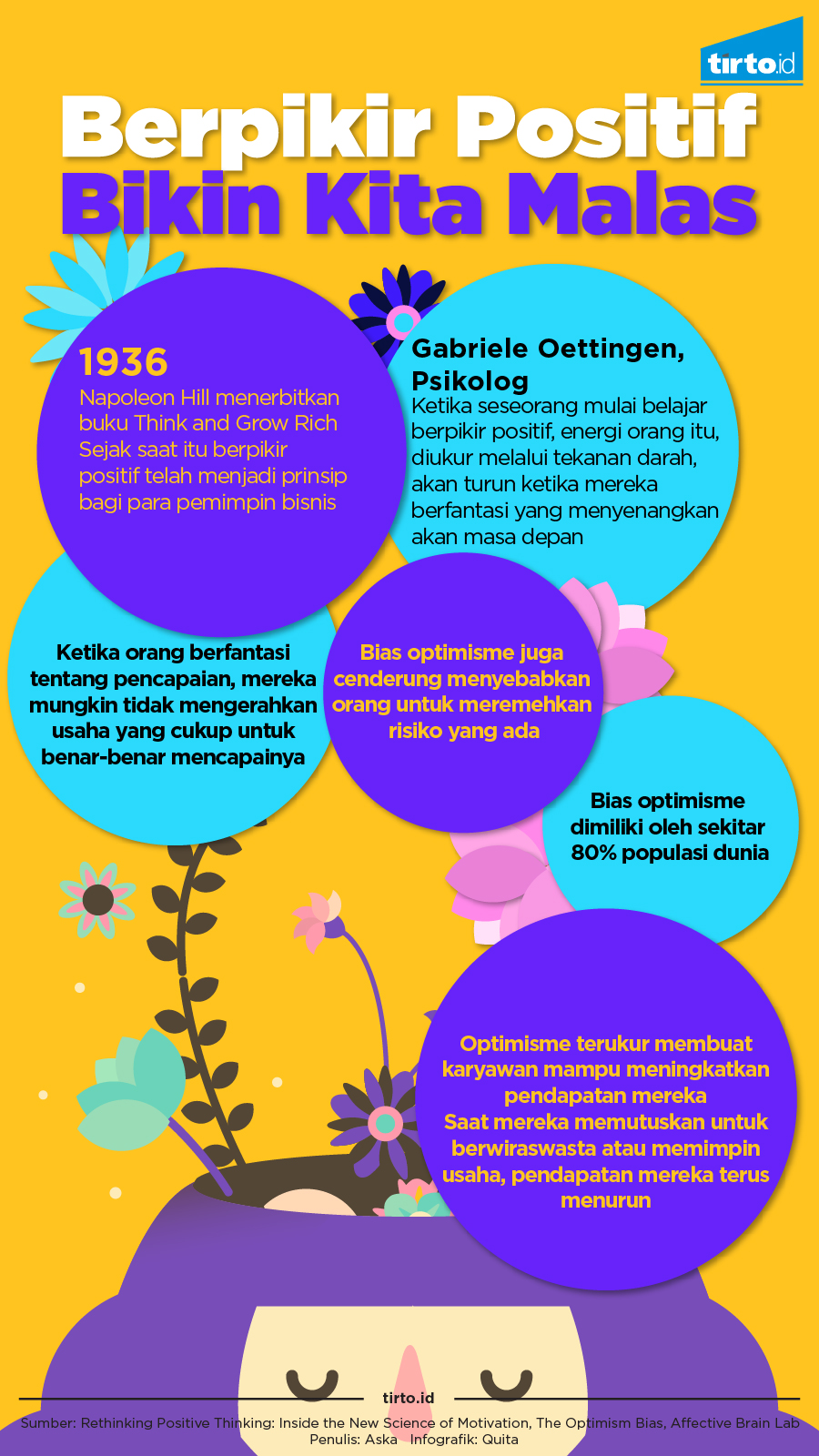

Apa yang dikatakan Stausholm tidak salah. Gabriele Oettingen, seorang profesor psikologi di New York University, mengatakan bahwa ketika mempelajari pikiran positif (positive thinking), ia menemukan energi (diukur dari tekanan darah) orang-orang yang menjadi subjek penelitiannya jatuh ketika pikiran mereka dipenuhi dengan fantasi mengenai masa depan seperti ketika mereka bermimpi memperoleh pekerjaan ataupun mendapat uang.

Yang terjadi kemudian, lanjutnya, adalah sering kali orang-orang yang telah jatuh pada khayalan bahwa mereka telah mencapai apa yang menjadi tujuan atau impiannya, tidak memberikan upaya yang cukup untuk mencapai tujuan mereka.

Oettingen dalam studinya menemukan, misalnya, bahwa para lulusan universitas yang berkhayal mendapatkan pekerjaan impiannya, dua tahun setelah lulus akhirnya memperoleh pendapatan dan menerima tawaran pekerjaan yang lebih sedikit daripada lulusan yang peragu dan selalu dipenuhi oleh kekhawatiran. Ternyata para lulusan optimistis terbukti mengirim aplikasi pekerjaan lebih sedikit dibandingan para lulusan pesimistis.

"Mereka berfantasi tentang [impian mereka] dan kemudian merasa sudah mencapainya dan bersantai," katanya.

Di sisi lain, Tali Sharot, pengarang buku The Optimism Bias and Direktur Affective Brain Lab, dalam studinya menyadari jika orang memiliki bias yang inheren terhadap optimisme. Bias tersebut kemudian membuat orang cenderung menggampangkan risiko yang mungkin terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Yoga sebelumnya.

Tidak semuanya buruk memang. Bias optimisme, yang menurut Sharot ada pada 80 persen populasi dunia, disinyalir mampu membuat orang termotivasi. Studi juga menunjukkan bahwa para optimistis hidup lebih lama dan cenderung memiliki kesehatan yang baik. Terkadang pula doktrin optimisme dapat membuat hal yang didoktrin menjadi terwujud, seperti yang terjadi pada orang yang percaya jika mereka dapat hidup lebih lama dan hal tersebut menjadi kenyataan.

Yang terpenting dari itu semua, bias optimisme mampu membuat orang bertahan ketika berada pada situasi yang sangat buruk.

Di sisi lain, menurut sebuah penelitian The Institute for the Study of Labor atau IZA, optimisme memiliki hubungan negatif dengan para wiraswastawan.

Studi itu melihat optimisme seperti dua sisi mata uang yang bertolak belakang. Di satu sisi, optimisme terukur mampu membuat karyawan meningkatkan pendapatan mereka. Sebaliknya, hal yang sama membuat mereka yang memutuskan untuk berwiraswasta atau memimpin sebuah bisnis memiliki pendapatan yang terus menurun.

Hubungan negatif antara wiraswastawan dengan optimisme, sebut studi itu, mungkin terjadi karena para wiraswastawan memiliki kebebasan lebih untuk membuat keputusan daripada karyawan. Oleh karena itu, studi tersebut menyarankan agar para wiraswastawan untuk mendasarkan keputusan mereka pada penilaian yang realistis terhadap alternatif-alternatif yang mungkin mereka ambil.

Senada dengan studi tersebut, Yoga mengamini jika sikap terlalu optimis memang tidak membawa dampak positif ketika menjalankan bisnis. Ia mengaku telah belajar dengan cara yang cukup keras dari kejadian yang ia alami, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi skenario-skenario bisnis yang mungkin terjadi ke depan. "Itu jika usaha kami masih dapat berjalan," katanya sembari tersenyum getir.

Menjalankan bisnis memang tidak semudah kata-kata Mario Teguh tentang indahnya berpikir positif yang terkadang membuai angan. Jika apa yang dikatakan studi itu benar, maka keseimbangan antara optimisme dengan pesimisme merupakan langkah yang lebih bijak, terutama bagi para wiraswastawan.

"Ada banyak pembicaraan mengenai [bagaimana bersikap] positif ketika menjadi pemilik bisnis," kata Stausholm.

"Namun kebalikan dari positif bukanlah negatif - yakni bagaimana memiliki kesadaran akan hal yang realistis yang dapat Anda capai dan peroleh." Well, super sekali Mr. Stausholm!

Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti