tirto.id - “Denias, kau sudah besar. Kau jangan nakal, ya. Kalau nakal, gunung di sana bisa makan kau. Itu sudah. Tapi kalau kau belajar yang rajin, pintar sekolah, gunung di sana takut sama kau.”

Itu dikatakan Audry Papilaja, pemeran karakter Ibu dalam film Denias, Senandung di Atas Awan (2006), tak lama setelah Denias mengikuti upacara pemasangan koteka, ritus penanda kedewasaan.

Tinggal di pedalaman Pulau Cenderawasih—wilayah yang kaya hutan, danau, dan sungai-sungai besar—pasangan ibu-anak itu paham betul manfaat pendidikan. Maka, saat sebuah sekolah darurat didirikan, di sela-sela bermain dan berburu, Denias pun antusias mengikuti semua pelajaran yang diberikan Pak Guru dan Maleo, seorang tentara yang ingin anak-anak di desa itu bersekolah.

“Maleo, sa mau tanya, Denias bilang sekolah di Jawa pakai seragamkah?” tanya Markus, kawan Denias.

“Ya, murid-murid di Jawa sekolah pakai seragam, Markus.”

“Kalau begitu kami minta seragam juga, Maleo.”

Pendidikan, kata Nelson Mandela, adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Hanya, sebagaimana tergambar dalam film Denias, pendidikan juga merupakan kemewahan yang tak semua orang sanggup membayarnya. Selain kegiatan belajar-mengajar yang bermutu dan fasilitas yang layak, para siswa juga butuh buku-buku, seragam, sepatu, uang jajan, ongkos, dan seterusnya.

Menyadari beban itu, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun ini pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp9,344 triliun untuk Program Indonesia Pintar. Agar anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah ambil bagian dalam meringankan beban orangtua mereka.

Kabar Dari Sekolah Satu Atap

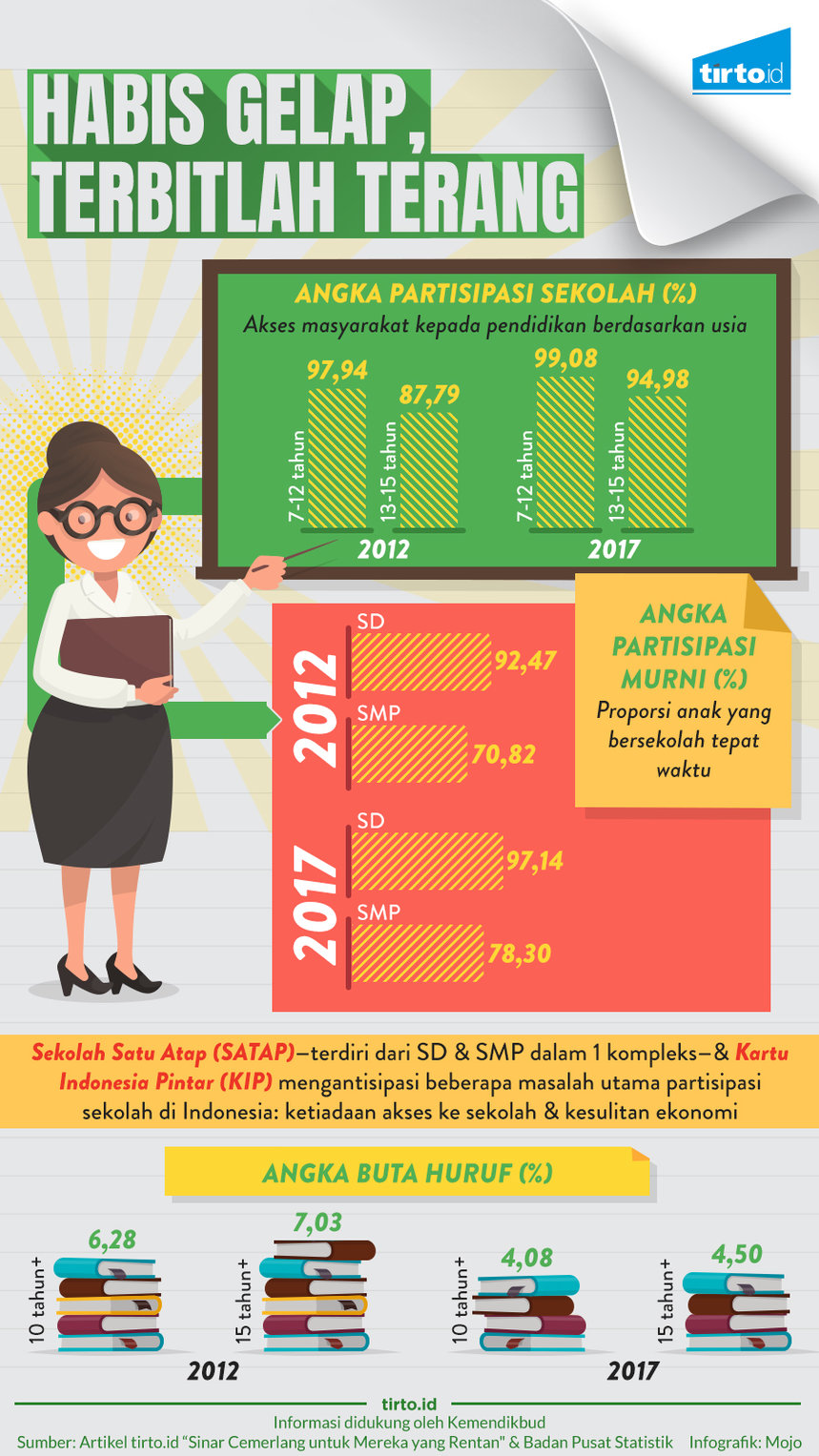

Diangkat dari kisah nyata, Denias berkesan dalam ingatan penontonnya lantaran berhasil memotret sisi getir dunia pendidikan kita—ketimpangan ternyata begitu dekat!—Maka, program Sekolah Satu Atap (SATAP), yaitu sekolah yang digunakan secara bergantian oleh SD dan SMP, yang diluncurkan pada 2015 adalah keputusan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi siswa.

SATAP banyak dibangun di kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Salah satunya terdapat di kawasan Tolangohula, Gorontalo. Rusmi, pengajar Sekolah Negeri 9 SATAP Tolangohula menyatakan bahwa sekolahnya bahkan sanggup menjangkau masyarakat adat. “Ada 4 anak Polahi yang belajar di tempat kami. Satu sudah lulus, tiga lainnya masih sekolah,” kata Rusmi kepada Tirto.

Mansoer Pateda, penyusun Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia, menyebut Polahi diambil dari kata Lahi-lahi yang artinya pelarian, atau sedang dalam pelarian. Suku Polahi, yang tinggal di hutan-hutan belantara Sulawesi bagian utara, diyakini sebagai keturunan sekelompok orang (pelarian) yang pada masa kolonial masuk ke hutan karena takut dan menolak membayar pajak.

“Semuanya basodara. Hamida Antu kelas 9, Odi Antu kelas 8, dan Adi Antu kelas 6. Mereka semuanya penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP),” kata Rusmi.

Sejak 2014, Rusmi mengampu mata pelajaran PKN. Saat pertama kali mengajar di Sekolah Negeri 9 SATAP Tolangohula, Rusmi menggambarkan keadaan siswa-siswanya dengan gambaran dunia pendidikan khas kawasan terpencil. “Anak-anak memang mengenakan seragam, tapi beda-beda. Seragam yang mereka pakai didapat dari orang kota. Seragam sumbangan,” katanya. Barulah setelah pemerintah memberikan KIP, siswa sekolah tersebut mengenakan seragam yang sama. Dari 20-an lebih siswa Sekolah Negeri 9 Satu Atap (SATAP) Tolangohula, 15 di antaranya tercatat sebagai penerima KIP.

Hal senada berlaku di SATAP 021 Kuala Sebatu, Batang Tuaka, Indra Giri, Riau. Menurut Herwansyah, seorang guru, KIP adalah program yang sangat menunjang kebutuhan pribadi anak-anak didiknya. “Untuk memperbaiki bangunan sekolah, tidak dipungut bayaran apa pun. Biaya ini-itu juga tidak dibebankan kepada siswa. Dan untuk kebutuhan pribadi siswa—membeli buku, baju, tas, dan sepatu—para siswa dibantu pemerintah,” kata Herwansyah kepada Tirto.

Berada di kawasan 3T, sebagian besar murid SATAP 021 Kuala Sebatu berasal dari kalangan prasejahtera. Karenanya, tak sedikit murid-murid yang masuk sekolah mengenakan pakaian belel. Bahkan untuk pelajaran olahraga, misalnya, pihak sekolah tak mewajibkan seragam khusus karena mereka paham: bagi banyak siswa, itu merupakan kemewahan tak terkira.

“Tapi sekarang anak-anak prasejahtera itu tampak lebih bersemangat dan lebih percaya diri karena bisa menyamai teman-teman mereka yang terbilang berada. Dengan kata lain, anak-anak penerima KIP ini tak ketinggalan. Program ini sangat membantu kebutuhan mereka,” tambah Herwansyah.

Kisah tak jauh berbeda datang dari Sekolah Negeri SATAP Nonotbatan, Biboki Anleu, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Di sekolah itu jumlah penerima KIP tercatat sebanyak 35 siswa dari total 111 siswa.

“Setelah terima KIP, anak-anak jadi rajin sekolah. Sebelumnya mereka sering bolos karena harus membantu orangtuanya bekerja,” kata kepala sekolah SATAP Nonotbatan, Eduardus Klau, kepada Tirto.

Apa yang disampaikan Eduardus seakan menegaskan hasil penelitian Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2011, “Sekolah Satu Atap dan Dampaknya pada Pekerja Anak: Sebuah Studi Kasus di Kabupaten Sukabumi”. Salah satu temuan riset itu: banyak anak (kebanyakan laki-laki) terlibat dalam kegiatan ekonomi, umumnya membantu orang tua.

Eduardus menjelaskan: semua orangtua siswa SATAP Nonotbatan bekerja sebagai petani sawah/ladang tadah hujan. Dulu, bila ada siswa yang bolos lantaran membantu pekerjaan orangtuanya, para guru kerap tak berdaya. “Didatangi ke rumah, para orangtua itu malah bilang kalau mereka lebih butuh makan ketimbang sekolah. Karena itulah tenaga anak-anaknya diperlukan.”

Namun, setelah anak-anak itu menerima KIP, sikap orangtua mereka mencair: anak-anak malah didorong agar giat bersekolah. Apakah uang KIP yang diterima siswa-siswi digunakan oleh para orang tua? Eduardus memberi jawaban tegas: “Tidak. Sama sekali tidak. Tiap kali anak-anak membeli kebutuhan sekolah mereka, saya minta bukti nota belanjanya.”

Meski selintas, keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa sekecil apa pun bentuknya, KIP dan SATAP terbukti mempercepat terang, khususnya di kawasan 3T. Perubahan ke arah yang lebih baik mulai menghampiri bagian-bagian paling rentan dan terpinggirkan dari bangsa kita. Dan perubahan, sebagaimana dikatakan motivator Amerika Serikat Leo Buscaglia, adalah hasil setiap pembelajaran yang sungguh-sungguh.

(JEDA)

Penulis: Tim Media Servis