tirto.id - Ahad lalu, 16 April 2017, Turki mengadakan referendum untuk menentukan apakah negeri tersebut bakal mengadopsi sistem presidensial atau melanjutkan sistem parlementer. Setelah rangkaian kampanye yang panas, Presiden Erdogan mendeklarasikan kemenangan kubu “Ya” dengan 51,3 persen suara, selisih yang tipis dari kubu yang memilih “Tidak.” Dewan Tinggi Pemilihan Turki menyatakan hasil akhir akhir akan diumumkan dalam 11-12 hari.

Dengan perubahan sistem tersebut, jabatan perdana menteri akan dihapuskan. Perubahan ini juga memungkinkan presiden untuk mengumumkan keadaan darurat, mengeluarkan dekrit di luar masa keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, serta membubarkan parlemen. Erdogan diperkirakan bisa berkuasa dua periode lagi hingga 2029.

Opsi “Ya” didukung oleh enam partai, di antaranya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP, yang didirikan oleh Erdogan), sebagian anggota Partai Gerakan Nasionalis (MHP), dan Partai Persatuan Raya (BBP). Sementara opsi “Tidak” oleh 55 partai, yang paling menonjol adalah Partai Rakyat Republikan (CHP), sebagian anggota MHP, dan Partai Rakyat Demokratik (HDP).

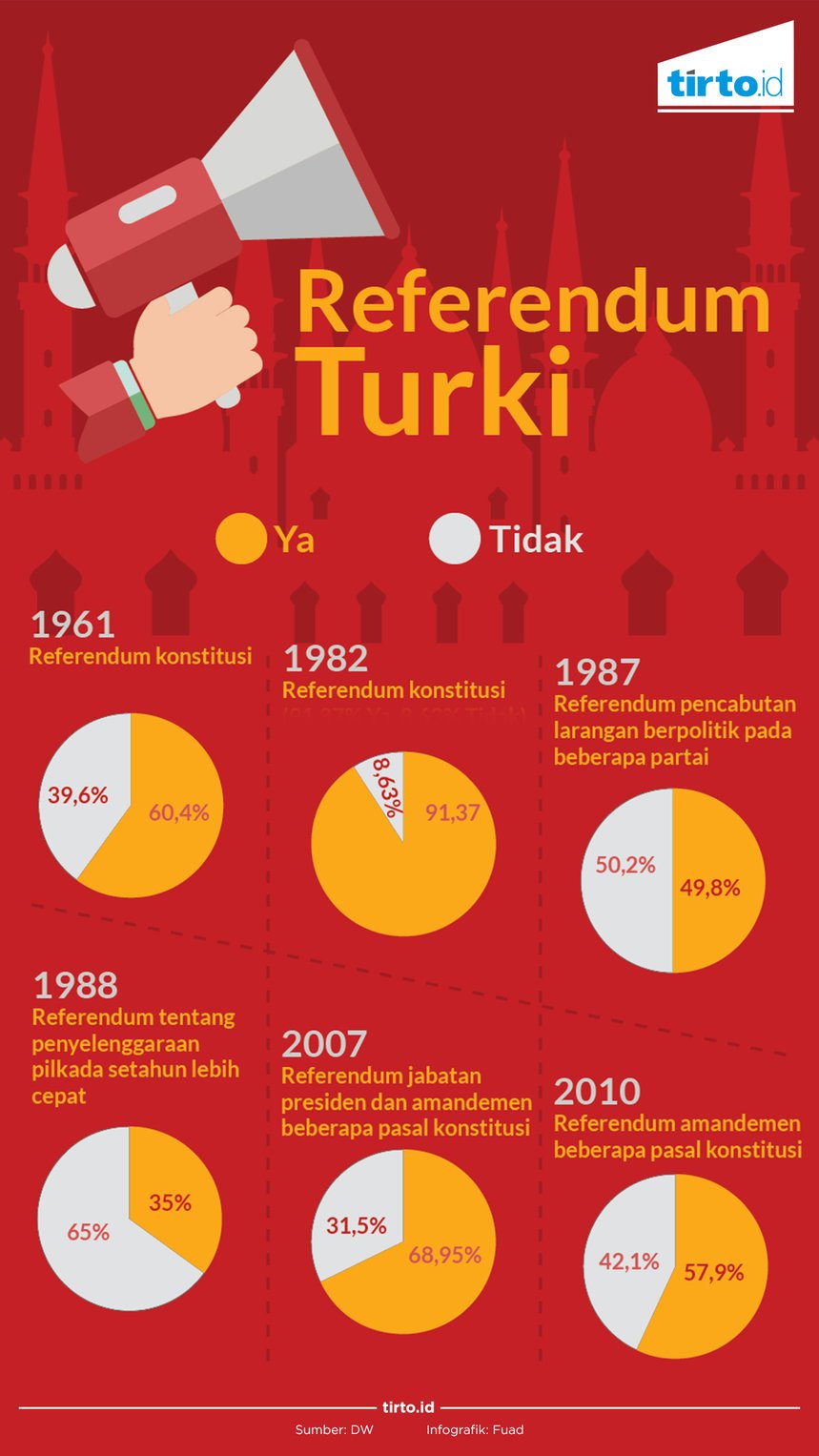

Sebelumnya, Republik Turki telah melakukan referendum sebanyak enam kali. Namun, berbeda dari yang diselenggarakan pada minggu lalu, referendum-referendum sebelumnya hanya menyentuh beberapa aspek pemerintahan saja dan sejumlah pasal konstitusi. Dua kali (1961, 1982) untuk adopsi konstitusi baru, sekali untuk mencabut pasal-pasal pemberangusan politik (1987), sekali menentukan penyelenggaraan pilkada (1988), satu terkait pemilihan presiden; dan dua kali amandemen pasal-pasal konstitusi (2007, 2010).

Menyangkut penguatan jabatan presiden, referendum kali ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari referendum 2007, yang memangkas masa jabatan presiden dari tujuh ke lima tahun. Pada referendum 2007, presiden yang tadinya dipilih parlemen diubah kemudian dipilih oleh rakyat. Erdogan adalah presiden pertama yang dihasilkan oleh sistem baru tersebut.

Tidak Imbang

Dukungan untuk mengubah sistem dari parlementer ke presidensial dianggap mampu menstabilkan jalannya pemerintahan, yang menurut kubu “Ya” telah digoyang oleh terorisme, konflik Turki-Kurdi, kudeta, serta protes-protes besar sejak 2014. Sementara barisan oposisi mengkhawatirkan ekspansi kekuasaan presiden menjadi jalan emas menuju otoritarianisme.

Menurut laporan Reporters Without Borders (RSF) dan Committee to Protect Journalists (CPJ), Turki termasuk negara terburuk dalam peringkat kebebasan pers; posisinya ada di angka 151 dari 180 negara, hanya di atas Tajikistan dan Kongo. Selama 2016, pemerintah telah memenjarakan 148 wartawan.

Referendum 2017 sendiri digelar dalam kondisi keadaan darurat yang diumumkan Erdogan sejak percobaan kudeta militer pertengahan tahun 2016 lalu. Kegagalan kudeta ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menaikkan popularitasnya yang mulai goyah sejak merebaknya kasus terorisme mulai akhir 2015. Antara Oktober 2015 hingga Desember 2016, New York Times mencatat sembilan insiden terorisme, mulai dari bom di Angkara dan Istanbul sampai pembunuhan duta besar Rusia pada akhir tahun silam.

Reutersmelaporkan dalam kurun waktu tiga bulan pasca-percobaan kudeta, pemerintah memecat 100 ribu pegawai negeri, hakim, guru, tentara, dan polisi. Lebih dari 30 ribu orang ditahan dan lima persen anggota kepolisian dibebastugaskan. Mereka yang dipecat dituduh bersekongkol dengan Fethullah Gülen, bekas sekutu politik Erdogan yang menjadi musuh bebuyutan lawannya. Kini Gülen berada di Amerika Serikat.

Gaduh Turki di Uni Eropa

Kampanye kubu “Ya” menjadi kampanye rezim, sementara kubu “Tidak” adalah kampanye yang dilakukan kelompok dan partai yang oposisi—kubu “Tidak” dilabeli teroris oleh pemerintah.

Kampanye di luar negeri bahkan menimpulkan ketegangan diplomatik antara Turki dan Belanda, Maret lalu. Ketegangan ini bermula dari rencana kunjungan kampanye kubu “Ya” (termasuk di dalamnya menteri-menteri pemerintah) ke komunitas diaspora Turki di sejumlah negara Eropa. Selain Belanda, negara-negara yang menolak masuknya tim kampanye tersebut adalah Jerman, Austria, Swiss, dan Denmark.

Undang-undang Turki sebenarnya melarang penyelenggaran kampanye politik di luar negeri. Kendati tak melibatkan pejabat negara, Partai Rakyat Republikan (CHP) yang tergabung dalam kubu “Tidak” juga disebut melanggar aturan berkampanye di luar negeri.

Dengan hasil referendum kali ini, rencana masuknya Turki ke Uni Eropa nampaknya akan dievaluasi lagi. Turki telah melamar keanggotaan Uni Eropa sejak 1987 dan sampai hari ini belum mampu keluar dari status associate member. Yang mempersulit proses masuknya Turki ke Uni Eropa adalah buruknya rekam jejak negeri itu dalam jaminan hak asasi manusia terhadap warganya. Pemberangusan hak-hak sipil warga Kurdi, minoritas, dan perempuan, tak pernah sepi dari laporan tentang Turki yang dirilis organisasi-organisasi HAM dunia.

Rapor merah tersebut tidak hanya terjadi pada pemerintahan Erdogan. Angkatan bersenjata Turki, garda depan sekularisme ala Eropa, telah berkali-kali melakukan kudeta berdarah, pembunuhan massal, dan melempar negeri tersebut ke jurang otoritarianisme. Pasca-rezim liter, Erdogan dan partainya AKP yang sempat dipuji-puji sebagai pembaharu demokrasi di Turki sejak berkuasa pada 2002, juga memiliki rekam jejak yang bermasalah dan dinilai sedang mengawali kediktatoran sipil.

Salah satu indikatornya: selang beberapa menit setelah kubu “Ya” dinyatakan menang, Erdogan langsung membahas usulan lamanya untuk memberlakukan lagi hukuman mati—praktik yang telah dihapus oleh negara anggota Uni Eropa.

Penulis: Windu Jusuf

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id