tirto.id - Para dokter keturunan Tionghoa kerap luput didiskusikan dalam historiografi Indonesia kendati mereka berperan vital dalam memajukan kesehatan. Kolaborasi lintas etnis dan segala pekerjaan sosial yang mereka upayakan demi kemaslahatan orang banyak seperti menguap begitu saja. Banyak dari kita saat ini yang mungkin familiar dengan nama RS Husada (Jakarta), RS Telogorejo (Semarang), RS Adi Husada (Surabaya), RS Panti Nirmala (Malang), RS Dr. Oen (Solo), tapi tidak banyak tahu sejarah rumah-rumah sakit tersebut.

Awal abad ke-20 adalah tonggak penting dalam perkembangan dunia kesehatan di Indonesia masa kolonial, terutama bagi masyarakat Tionghoa. Periode yang disebut Takashi Shiraishi sebagai ‘zaman bergerak’ itu ditandai dengan kemunculan beragam ide baru yang kemudian ditransformasikan dan diterapkan di berbagai sektor, salah satunya sektor kesehatan. Diperkenalkannya Politik Etis pada 1901 juga turut berperan penting dalam melahirkan beragam institusi kesehatan di berbagai daerah, sekalipun dalam pelaksanaannya institusi tersebut cenderung tidak berpihak kepada kelompok non-Eropa.

Di kalangan masyarakat Tionghoa, kemunculan Tiong Hwa Hwee Koan (THHK) pada 17 Maret 1900 mendorong lahirnya kaum terpelajar Tionghoa yang kelak memegang peranan kunci dalam mereformasi sektor kesehatan di Hindia Belanda. Saat itu sistem kesehatan sangat diskriminatif dan timpang. Dengan dibukanya STOVIA bagi orang-orang beragam latar belakang etnis, ditambah dengan dibukanya NIAS di Surabaya (keduanya terjadi di tahun 1913), muncul para dokter baru dari kalangan Tionghoa.

Selain itu era 1920-an dan 1930-an juga ditandai dengan kembalinya banyak dokter Tionghoa ke Hindia Belanda selepas menempuh pendidikan kedokteran di luar negeri. Mereka pun mulai terlibat aktif dalam segala macam aktivisme kesehatan setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa timpangnya pelayanan kesehatan bagi kaum kulit berwarna.

Dr. Kwa Tjoan Sioe yang baru saja kembali setelah mendapatkan gelar dokter dari Universiteit van Amsterdam, menuturkan betapa rendahnya pengetahuan masyarakat Tionghoa tentang sanitasi dan penanggulangan penyakit. Berulang kali ia melihat penderita tifus yang menderita luka usus mencuci sarungnya yang berlumuran darah di sungai yang mengalir. Sementara dari kejauhan tampak penduduk lainnya memanfaatkan aliran sungai yang sama untuk mandi hingga mencuci pakaian. Selain tifus, para penduduk Batavia kala itu juga harus menghadapi bahaya disentri, kolera, tetanus, dan beragam penyakit kronis lainnya.

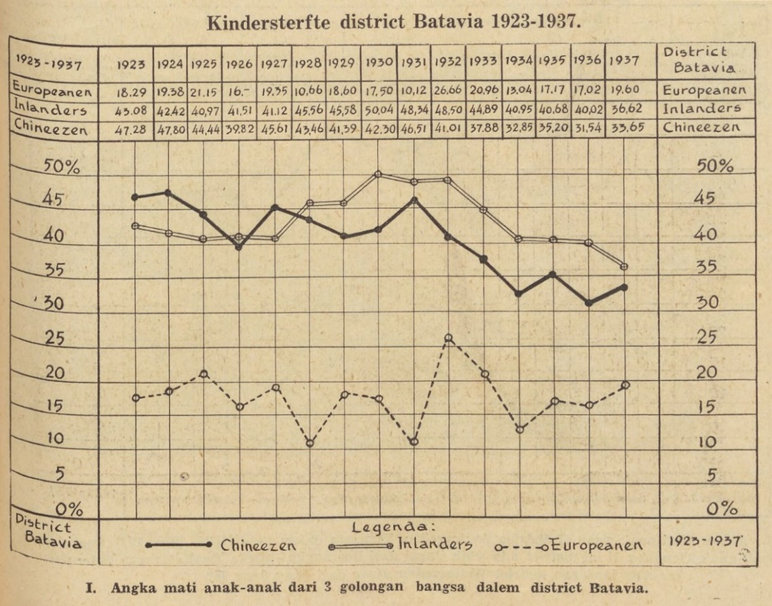

Hal tidak jauh berbeda juga tampak dari berbagai statistik yang dikeluarkan otoritas setempat. Pada 1917 Dinas Kesehatan Batavia mengeluarkan laporan angka kematian pada balita yang menunjukkan bahwa angka kematian tertinggi menimpa balita Tionghoa dengan 523 kematian dari 1.000 jiwa, disusul oleh balita bumiputra (400 kematian dari 1.000 jiwa) dan balita Eropa (107 kematian dari 1.000 jiwa).

Angka tersebut tidak kunjung membaik di tahun-tahun setelahnya dan cenderung semakin parah. Sin Po Wekelijksche Editie 15 Agustus 1925 (Sin Po Edisi Mingguan) mengutip salah satu laporan Dinas Kesehatan Hindia Belanda (Burgerlijken Geneeskundigen Dienst) yang menyatakan bahwa selama tahun 1924 terdapat 963 bayi Eropa yang lahir di Batavia dengan total kematian 54 jiwa atau 5,6 persen. Angka tersebut sangat kontras bila dibandingkan dengan kelahiran bayi Tionghoa yang tercatat 1.980 jiwa dengan angka kematian hingga 803 jiwa atau 40,5 persen. Laporan itu menyebut masalah higienitas yang buruk ditambah dengan rendahnya pengetahuan mereka seputar kesehatan menjadi penyebab utama di balik tingginya angka kematian tersebut.

Di samping itu, Dr. Kwa juga menyoroti tetanus sebagai penyebab tingginya angka kematian di kalangan newborn. Berdasarkan investigasi Dr. Kwa, hal itu tidak lepas dari mayoritas proses persalinan tradisional yang dilakukan dukun beranak yang tidak memperhatikan aspek higienitas. Dr. Kwa menyaksikan bagaimana gunting yang digunakan sudah berkarat dan memicu infeksi pada bayi. Padahal, menurut Dr. Kwa, kasus serupa sudah tidak pernah lagi terjadi di Belanda sejak belasan tahun sebelumnya.

Menurut penuturan Ang Jan Goan, direktur Sin Po, di dalam memoarnya, kondisi tersebut tidak lepas dari ketidakpercayaan mereka terhadap metode pengobatan modern dan kualitas para dokter Tionghoa, mengingat selama puluhan tahun profesi dokter begitu identik dengan orang Eropa. Mereka juga memandang rumah sakit sebagai tempat yang angker. Tidak sedikit dari mereka yang yakin bahwa siapa pun yang menginjakkan kaki di rumah sakit hampir pasti meregang nyawa.

Misinformasi tersebut tentu tidak lepas dari kebiasaan mereka yang baru memanggil dokter atau pergi ke rumah sakit ketika dukun atau obat-obatan herbal sudah tidak mampu lagi menolong. Apalagi mayoritas dari mereka menganggap metode pengobatan Barat tidak lazim dan tidak sesuai dengan kaidah agama, sehingga lebih memilih untuk dirawat secara tradisional. Akibatnya, kerap kali kondisi mereka sudah begitu parah dan tak tertolong, sehingga memicu pandangan buruk terkait dokter dan rumah sakit. Situasi yang tak jauh berbeda juga begitu lumrah terjadi di kalangan bumiputra.

Hal ini lagi-lagi tidak lepas dari kebijakan kesehatan pemerintah kolonial yang selama beberapa dekade seperti "melepaskan begitu saja" urusan kesehatan di tangan zending dan pihak swasta. Karena itu para dokter mengemban tugas berat lantaran mereka tidak hanya harus mengobati pasien, melainkan juga mengubah paradigma masyarakat terkait metode pengobatan modern. Dr. Kwa Tjoan Sioe merasa masyarakat Tionghoa di Hindia ragu dengan kualitas dokter Tionghoa, sekalipun mereka lulusan universitas ternama di Eropa.

Padahal, menurut Dr. Kwa, para dokter Tionghoa ini justru memiliki keunggulan yang tidak dimiliki dokter Eropa, di antaranya dari segi bahasa. Untuk pasien bumiputra dan Tionghoa yang tidak menguasai bahasa Belanda, tentu hal ini menjadi keuntungan tersendiri guna mengeliminasi sekat-sekat komunikasi antara dokter dan pasien.

Munculnya Poliklinik-Poliklinik Tionghoa

Melihat kondisi tersebut, para filantropis bersama-sama dengan para dokter membuat terobosan di sektor kesehatan dengan mendirikan poliklinik di berbagai lokasi. Masa itu juga ditandai dengan kemunculan poliklinik-poliklinik yang didasarkan pada asas sosial. Mereka membuka pintu seluas-luasnya bagi pasien kurang mampu dari beragam latar belakang suku bangsa. Dalam pelaksanaannya, surat kabar berperan penting dalam menggalang dukungan dari masyarakat, baik dukungan morel maupun finansial. Kolaborasi dokter-filantropis-pers ini menjadi komponen penting dalam mengawal operasional poliklinik tersebut. Bahkan sebagian besar di antaranya mampu bertahan hingga detik ini.

Institusi kesehatan Tionghoa modern pertama di Indonesia adalah Jang Seng Ie (sekarang RS Husada) yang didirikan pada 20 Desember 1924 dengan misi “menekan tingginya angka kematian di kalangan penduduk Tionghoa dan bumiputra, yang selama ini kerap mendapat perlakuan berbeda dalam institusi kesehatan kolonial.” Perkumpulan ini diketuai Yo Heng Kam dan urusan polikliniknya kelak dipegang Dr. Kwa Tjoan Sioe.

Salah satu langkah awal yang diambil pengurus Jang Seng Ie adalah mempekerjakan seorang bidan bersertifikat yang bertugas memberikan bantuan persalinan di perkampungan Tionghoa dan bumiputra. Kawasan perkampungan menjadi sasaran utama Jang Seng Ie lantaran tingginya angka kematian ibu dan anak di sana. Di samping itu, pengurus juga merekrut masing-masing perawat laki-laki dan perempuan untuk membantu para dokter. Pada 23 April 1925 pengurus Jang Seng Ie melebarkan sayap dengan mendirikan sebuah poliklinik di Prinsenlaan No. 44, Batavia (sekarang Jalan Mangga Besar).

Dalam tempo sepuluh hari sejak dibuka, Poliklinik Jang Seng Ie sudah mengobati 137 pasien dari segala bangsa, yang terdiri dari 101 orang Tionghoa, 34 bumiputra, dan 2 Eropa. Mayoritas pasien mendapatkan pengobatan secara gratis, namun bagi pasien yang ingin membayar, diperkenankan untuk menyumbang seikhlasnya. Selama satu tahun, total pasien yang ditangani poliklinik ini sebanyak 7.238 orang dengan angka pasien tertinggi pada Oktober 1925 yaitu sebesar 1.308 orang.

Jumlah pasien bumiputra yang berobat pun terus bertambah setiap hari. Inilah perwujudan dari pernyataan pengurus Jang Seng Ie bahwa “perkoempoelan kita dengan tiada memandang bangsa atau agama memberi pertolongan kepada siapapun yang harus ditolong.”

Berdirinya Jang Seng Ie juga menginspirasi para filantropis dan dokter Tionghoa di daerah lain untuk melakukan hal serupa. Pada 1925 berdiri Poliklinik Gang Gambiran yang kelak menjadi Poliklinik Lang Tjhwan Tiong Hwa Ie Wan dan kini RS Telogorejo. Menariknya, sekalipun poliklinik tersebut dikelola sepenuhnya oleh para filantropis Tionghoa, dua dokter pertama yang melayani di sana tidak berasal dari golongan Tionghoa. Dr. Permadi dan Dr. Ngamdani berperan penting meletakkan pondasi poliklinik tersebut hingga masuknya Dr. Tan Ping Ie yang baru saja menuntaskan kuliah kedokteran di Leiden.

Di tahun yang sama, berdiri juga Poliklinik Soe Swie Tiong Hwa Ie Wan di Surabaya yang digawangi oleh Dr. Oei Kiauw Pik. Tidak jauh berbeda dengan dua poliklinik Tionghoa sebelumnya, poliklinik ini juga memiliki visi besar untuk menekan angka kematian di Surabaya yang tergolong tinggi.

Salah satu nama besar yang sempat melayani di situ adalah Dr. Liem Ghik Djiang, yang kelak memutuskan untuk mendirikan Poliklinik Tiong Hwa Ie Sia di Malang (sekarang RS Panti Nirmala) pada 1 Oktober 1929. Sementara itu di Solo, berdiri juga sebuah Poliklinik Tsi Sheng Yuan (sekarang RS. Dr. Oen Solo) di Jalan Mesen 106 yang diprakarsai Hua Chiao Tsing Nien Hui (Perhimpunan Pemuda Tionghoa).

Seluruh poliklinik yang disebut di atas mendasarkan kegiatan operasionalnya pada asas sosial dengan berupaya menolong sebanyak-banyaknya pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Koneksi antardokter Tionghoa ini sebenarnya menjadi salah satu kunci di balik menjamurnya poliklinik-poliklinik tersebut.

Bila melihat rekam jejak para dokter yang menjadi motor di balik berdirinya poliklinik, maka terlihat benang merah yang erat antara satu figur dengan figur lainnya. Sebelum mendirikan Tiong Hwa Ie Sia, Dr. Liem Ghik Djiang sempat membantu di Poliklinik Soe Swie Tiong Hwa Ie Wan. Lalu Dr. Oen Boen Ing yang pernah menjadi sekretaris di Jang Seng Ie. Ada juga Dr. Kwa Tjoan Sioe yang sempat duduk sebagai komisaris di Polikliniek Gang Gambiran. Mereka kerap berkolaborasi dalam urusan riset medis dan saling mendukung demi menyembuhkan pasien sebanyak-banyaknya.

Kemunculan poliklinik-poliklinik tersebut berhasil membawa perubahan signifikan di berbagai kota dan menginspirasi lahirnya institusi kesehatan berbasis sosial lainnya. Mereka sukses menekan tingginya mortalitas ibu dan anak di samping pelan-pelan mengubah stereotip terkait dokter dan rumah sakit. Dalam perkembangannya kelak, masing-masing dokter tersebut merintis pusat rehabilitasi pemadat di masing-masing poliklinik dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan nasional dan internasional.

Mereka juga secara aktif menulis di berbagai koran untuk menuangkan kritik terkait tugas institusi kesehatan yang sepatutnya mengobati siapa pun yang membutuhkan. Tidak hanya itu, mereka juga aktif memublikasikan berbagai hasil riset medis dalam Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (Jurnal Kedokteran Hindia Belanda) yang membuat mereka disegani dokter-dokter Eropa.

Sekalipun jumlahnya sangat terbatas, para dokter Tionghoa ini berperan penting dalam memperbaiki kondisi kesehatan di Hindia Belanda. Para dokter tersebut memiliki visi dan misi serupa, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Mereka berhasil membangun fondasi sistem kesehatan yang begitu berharga dan warisan mereka masih bertahan hingga hari ini.

==========

Ravando Lie adalah kandidat doktor sejarah di University of Melbourne, Australia. Ia menekuni studi peranakan Tionghoa dan sedang menyusun disertasi tentang surat kabar Sin Po dan nasionalisme Indonesia. Baru-baru ini menerbitkan buku Perang Melawan Influenza: Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial, 1918-1919.

Editor: Ivan Aulia Ahsan