tirto.id - Sekali waktu, di awal masa kepemimpinannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring berbicara dengan Rahmat Abdullah selaku mantan Ketua Majelis Syuro partai tersebut.

“Jadi, akh Tif, berdakwah itu mirip dengan pekerjaan seorang petani. Biji yang ditanam tidak cukup hanya dibenamkan ke tanah lalu ditinggalkan. Kemudian kita berharap akan kembali pada suatu hari untuk memetik hasilnya. Mustahil itu! Mustahil!” ujar Rahmat Abdullah seperti dikutip majalah Saksi edisi Juli 2005.

Ia menambahkan bahwa tanaman itu harus disiram setiap hari, dijaga, dipelihara, dipagari, bahkan kalau tunas-tunasnya mulai tumbuh, harus ditunggui, sebab menurutnya burung-burung juga berminat pada pucuk-pucuk segar itu.

“Jadi, pada mad’u (pengikut dakwah) kita harus di-ri’ayah (dirawat), ditumbuhkan, diarahkan, dinasehati sampai dia benar-benar matang. Dijaga alur pembinaannya, ditanamkan motivasi-motivasi, dibangun keikhlasan mereka, didengarkan pendapat-pendapatnya, bahkan kita perlu sesekali bepergian dengannya. Agar kita memahami betul watak kader dakwah kita sebenarnya,” terangnya.

Para aktivis Tarbiyah di Indonesia yang pada 1998 mendeklarasikan PK (Partai Keadilan), lalu tahun 2002 berganti menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), beberapa di antara mereka menyebut Rahmat Abdullah dengan panggilan 'Syaikhut Tarbiyah' (syekh-nya Tarbiyah).

Namun saat dikonfirmasi majalah Suara Hidayatullah edisi Agustus 2001, Rahmat Abdullah hanya tersenyum dan merendah. Menurutnya, sebutan itu hanya gurauan panitia dalam satu acara yang kebetulan sudah akrab dengannya. Ia sempat mengajukan keberatan atas sebutan itu, tapi publikasi panitia sudah terlanjur disebar. Ia akhirnya hanya bisa bergurau:

“Adik-adik mau nyindir bahwa saya sudah kakek-kakek ya? Syaikh itu kan dalam bahasa Arab artinya kakek,” ujarnya.

Di kalangan orang-orang Tarbiyah, ia disegani sekaligus diteladani karena sikapnya yang militan dalam mengemban dakwah. Ia halus sekaligus tegas. Tutur katanya lembut; tapi tulisan-tulisannya, terutama di rubrik “Asasiyat” majalah Tarbawi, tak ragu menghantam siapa saja, termasuk para kader partai tempat ia berkecimpung.

Saat PKS menguar-uarkan slogan “Bersih, Peduli, Profesional”, ia dengan tegas mengingatkan bahwa slogan itu bukan kebanggaan, apalagi jaminan.

“Partai Anda partai orang-orang bersih? Tidak ada jaminan pribadi otomatis baik. Klaim dan imitasi adalah sifat khas ahli kitab sepanjang masa yang di otaknya hanya terpola satu pemikiran: ‘Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani,’” tulisnya dalam artikel bertajuk “Penggodok Batu”.

Baginya, kerja-kerja partai dan kaderisasi adalah jalan panjang yang mesti dijaga konsistensinya. Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, juga godaan berbangga diri adalah ancaman nyata yang menjadi tantangan dakwah di medan berikutnya.

“Yang meluncur dengan janji-janji politik yang tak bisa dipenuhinya, si pandir yang menggunakan forum walimah dan bakti sosial untuk mendikte orang lain menerima partainya yang ‘paling hebat’, tanpa melihat bibir mereka yang mencibir mengejek jamaahnya.”

Murid K.H. Abdullah Syafi’i

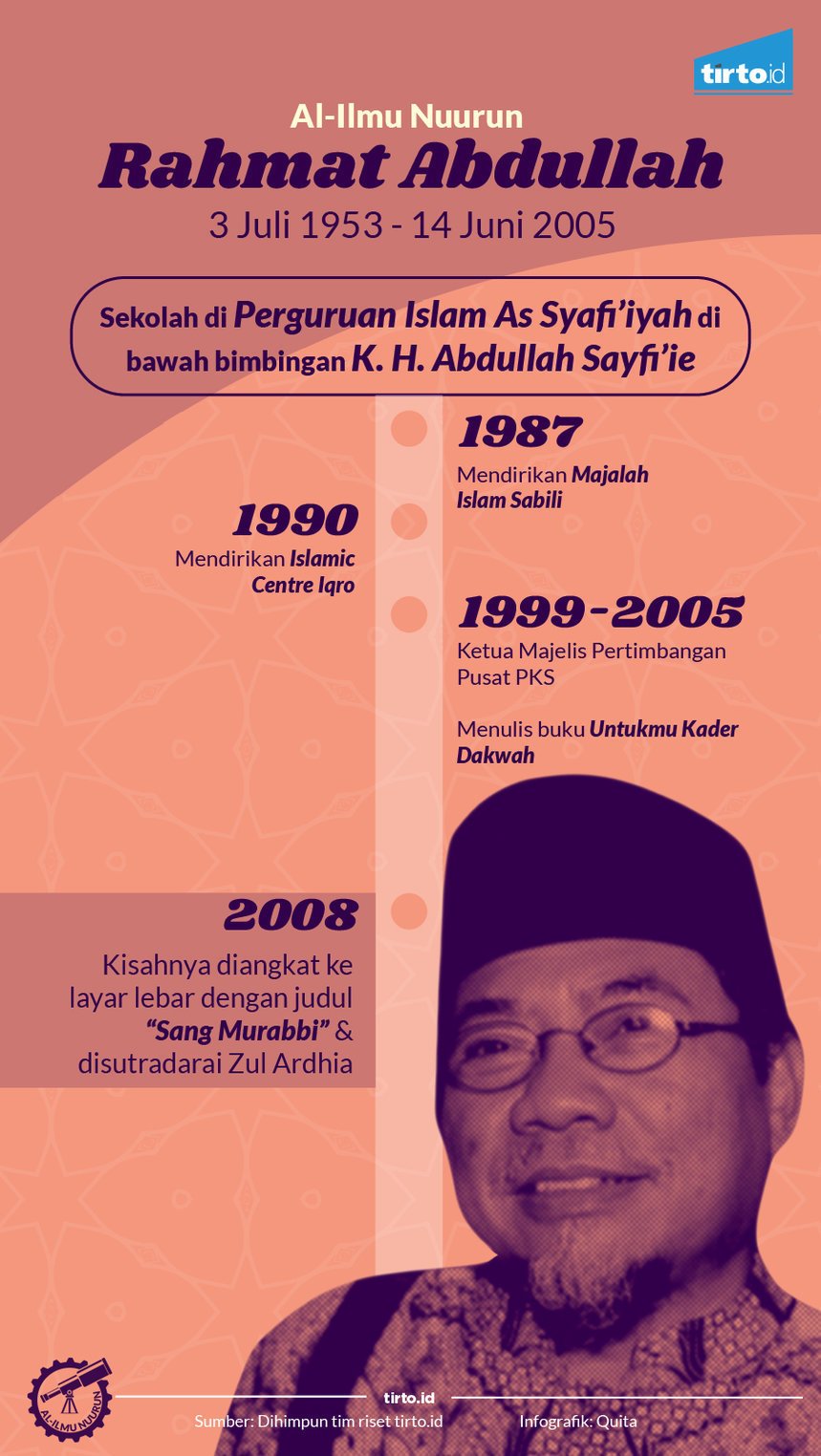

Rahmat Abdullah lahir di Jakarta pada 3 Juli 1953. Kedua orangtuanya asli Betawi, tapi ia selalu menolak memakai kata itu. Baginya Betawi berbau kolonial, maka ia lebih memilih Jayakarta. Saat usianya baru 11, bapaknya meninggal dunia.

Ia sekolah di bilangan Kuningan, Jakarta. Setiap pagi, secara bergantian sesuai jadwal, ia belajar Alquran, baca tulis bahasa Arab, kajian akidah, akhlak, dan fikih. Selesai mengaji barulah ia berangkat ke sekolah dasar negeri. Saat terjadi peristiwa G30S, ia telah duduk di bangku SMP dan tergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) yang ikut mendemo Presiden Sukarno.

Setiap Jumat, sekolah SMP-nya masuk pukul 11.30, bertepatan dengan waktu salat Jumat. Hal inilah yang kemudian mendorongnya pindah ke sekolah ke Ma’had Assyafi’iyah, di kampung Bali Matraman, Jakarta. Dari namanya kita tahu, perguruan itu dipimpin K.H. Abdullah Syafi’i, seorang ulama Betawi karismatik yang juga ayah dari Tuti Alawiyah, mantan Menteri Sosial dan Menteri Peranan Wanita zaman Orde Baru.

Di sinilah Rahmat Abdullah belajar ushul fiqih, musthalah hadits, psikologi dan ilmu pendidikan, nahu, saraf, dan balaghah. Pelajaran yang paling ia sukai adalah talaqqi karena dibimbing langsung oleh K.H. Abdullah Syafi’i. Baginya, gurunya tersebut adalah orator pembangkit semangat yang selalu memberi inspirasi.

Saat ilmu dan usianya dirasa sudah cukup, ia kemudian mulai merintis dakwah dengan mengajar di Ma’had Assyafi’iyah dan Darul Muqorrobin di Karet Kuningan. Bertahun-tahun ia berjalan kaki, bolak-balik dari Bali Matraman ke Karet Kuningan. Kadang untuk memberikan pelajaran tambahan berupa les privat, ia mesti pulang larut malam, menembus gang, menyusuri lorong-lorong jalanan Jakarta.

Dalam kondisi seperti inilah ia ditempa menjadi seorang kader dakwah yang tangguh dan tidak lekas mengemasi semangat. Saat belajar dan mengajar di Ma’had Assyafi’iyah pula ia mulai berkenalan dengan para pemikir Ikhwanul Muslimin seperti Sayyid Quthb dan Hasan Al Banna. Ia juga membaca karya Abu Hasan Ali An-Nadwi, Mustafa Masyhur, dan Yusuf Qardhawi. Bacaan-bacaan inilah yang ikut mendorongnya untuk aktif di gerakan Tarbiyah.

“Saya ingat, tahun 1972 Dr. Yusuf Qardhawi pernah berkunjung ke Indonesia. Dan beliau menyumbangkan kitab-kitab sejenis itu. Di antara yang diberi itu adalah guru saya K.H. Abdullah Syafi’i. Beliau adalah pembaca yang lahap. Di mobilnya selalu ada kitab,” ujarnya kepada majalah Suara Hidayatullah.

Jalan Partai dan Media

“Ya Allah, jangan Engkau tanamkan di hati kami kesombongan dan kekasaran terhadap sesama hamba beriman. Bersihkan hati kami dari benih-benih perpecahan, pengkhianatan dan kedengkian,” ucap Rahmat Abdullah dalam doa panjang saat deklarasi Partai Keadilan pada 20 Juli 1998 di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru.

Tak lama setelah Partai Keadilan didirikan, Rahmat Abdullah langsung menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro periode 1999-2005. Ia juga terpilih sebagai anggota DPR RI dan sempat duduk di komisi III. Saat meninggal, ia tengah mengemban tugas baru sebagai Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi di PKS periode 2005-2010.

Menurut kesaksian Mahfudz Sidik, salah satu kader terbaik PKS, kehidupan Rahmat Abdullah diwarnai kesibukan yang luar biasa: mengajar, memberi taujih pada acara kepartaian, ceramah di sejumlah stasiun radio dan televisi, mengisi seminar keislaman di berbagai daerah dan luar negeri, melakukan lobi politik dengan berbagai kalangan, dan menulis artikel di sejumlah media cetak.

Sepeninggalnya, PKS mulai dilanda benih perpecahan. Meski terbilang partai yang paling lancar dan senyap dalam setiap suksesi kepemimpinan, tapi beberapa kadernya mulai buka suara mengenai masalah-masalah internal. Sebagian malah membawanya ke meja hijau.

Melihat baku hujat dan saling tuding sejumlah kadernya di berbagai media, membuat orang-orang perlahan lupa jika partai ini dibangun dari kelompok-kelompok kecil kajian Islam, yang napas hidupnya dinyalakan di masjid-masjid dan musala-musala kampus.

Hal inilah barangkali yang dikhawatirkan Rahmat Abdullah dalam sepenggal doanya ketika deklarasi Partai Keadilan, bahwa perpecahan, pengkhianatan, dan kedengkian adalah penyakit ganas yang melumpuhkan dan menghancurkan jamaah.

Pada 1980-an, Rahmat Abdullah membidani kelahiran majalah Islam Sabili. Bersama empat orang rekannya, selama lima tahun ia menerbitkan Sabili secara ilegal. Majalah itu terbit tanpa SIUPP (Surat Izin Psaha Penerbitan Pers), SIT (Surat Izin Terbit), maupun STT (Surat Tanda Terbit).

Menurut Agung Pardini dalam “Majalah Islam Sabili: Media Revivalis Gerakan Tarbiyah (1988-1993)” (PDF), majalah ini dibangun secara gotong-royong oleh para aktivis Muslim yang tergabung dalam Kelompok Telaah dan Amaliah Islam (KTAI).

Edisi pertama Sabili dikerjakan oleh lima orang, yaitu Rahmat Abdullah alias Abu Fida sebagai pemimpin redaksi merangkap pemimpin umum dan penanggungjawab, Muhammad Zainal Muttaqin alias Muhammad Ishaq alias Abu Rodli dan Ade Erlangga Masdiana selaku dewan redaksi, penanggungjawab distributor dipegang Arifinto alias Arifin Toat, dan pengerjaan proses setting dan lay out dipegang Ahmad Fery Firman alias Atwal Arifin.

“Sabili harus bergerak sembunyi-sembunyi seperti sebuah pergerakan bawah tanah dan para pengelolanya harus memakai nama-nama samaran agar identitas aslinya tidak diketahui publik,” tulis Agung Pardini.

Memasuki era reformasi dan keran kebebasan pers dibuka lebar, Rahmat Abdullah kerap menulis di berbagai media Islam seperti Saksi, Dakwatuna, Ishlah, Ummi, dan Tarbawi. Di majalah yang disebut terakhir, selama enam tahun ia menulis di rubrik “Asasiyat”, di halaman pengujung majalah itu.

Hentakan Setiap Dua Pekan dan Sang Maut

Selama enam tahun, tulisan-tulisannya selalu dinanti para pembaca majalah Tarbawi yang terbit dua pekan sekali. Dalam titian perjalanan gerakan dakwah Tarbiyah di Indonesia, kiranya sejumlah tulisan itu adalah alarm yang selalu menyala mengingatkan, atau serupa peluit wasit sepakbola yang berbunyi jika terjadi offside dan pelanggaran.

“Ia yakin bahwa segala keluh kesah dan kebutuhan berbenah, harus dimulai dari kesadaran diri yang paling luhur. Dari kata hati, nurani, bashirah, dan suara jiwa yang tak seorang pun bisa mendustainya,” tulis Ahmad Zairofi AM (Pemimpin Redaksi Tarbawi) dalam pengantar buku Warisan Sang Murabbi: Pilar-pilar Asasi (2008).

Dalam sekujur tulisannya yang dihimpun dalam buku tersebut, Rahmat Abdullah memperlihatkan bahwa tulisan-tulisannya berasal dari keyakinan yang kokoh dan berakar, atau ia menyebutnya: “bertolak dari jaminan yang tak pernah lapuk”.

Saat jamaah Tarbiyah semakin besar, ia mewanti-wanti diri dan para kader organisasi untuk tidak berpuas diri atau mengkultuskan seorang tokoh. Menurutnya, orang kadang lupa, meneladani tokoh jauh lebih penting daripada sekadar berbangga-bangga.

“Banyak orang mengandalkan nisbah diri dengan nama besar suatu organisasi atau jamaah, berbangga dengan kepemimpinan tokoh perubah sejarah. Namun sayang mereka tak pernah merasa defisit apapun padahal sama sekali tidak meneladani keutamaan tersebut,” tulisnya.

Ia terus-menerus menyalakan kesadaran dan mencoba membuka mata ruhani para pembacanya. Dalam satu tulisannya ia menyebutkan bahwa orang-orang yang keruh nuraninya senantiasa melihat kematian hanya berlaku atas orang lain. Kepada orang-orang seperti ini ia amat tegas:

“Orang-orang seperti itu harus kerap diajak menurunkan jenazah ke liang lahat, melepas kerabat di akhir napas, atau berbiduk di lautan dengan gelombang yang ganas. Bila tak mempan, takbirkan empat kali bagi kematian hati nuraninya.”

Selasa, 14 Juni 2005, dalam sebuah rehat acara partai, ketika mengambil wudu, ia bertanya kepada Tifatul Sembiring, “Apa ada gempa?” Setelah itu badannya limbung dan terjatuh. Ia buru-buru dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Namun, dalam perjalanan ke rumah sakit ia meninggal dunia.

“Rahmat Abdullah telah meninggalkan ruang kosong yang besar: simbol spiritualisme dakwah kita yang selalu menghadirkan cinta dalam semua kerja dakwah. Para pencinta adalah pemilik ruh yang lembut. Rahmat Abdullah adalah ruh yang lembut: lembut seluruh hidupnya, lembut cara perginya,” tulis Anis Matta yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PKS.

Ia bukan sosok intelektual yang terlampau banyak makan bangku sekolahan, juga bukan tokoh yang banyak melahirkan buku-buku pemikiran. Tapi dalam setapak hidupnya yang tidak terlampau panjang, jejaknya mewarnai ladang luas gerakan Tarbiyah sebagai salah satu motor dakwah Islam di Indonesia.

Tulisan-tulisannya, meski tak banyak, tapi tegas menyampaikan satu pokok pikiran: bahwa berbual-bual dan cakap pengetahuan tak cukup jika tidak ditopang keyakinan yang kokoh.

“Begitu banyak tangan menulis dan lidah melafalkan kata-kata yang tak berbasis pada keyakinan aqidah, karena para pemiliknya sendiri tak tahu apakah mereka punya aqidah atau hanya sejumput ‘emosi relijius’ yang tumbuh begitu saja sejak masa kanak-kanak,” tulisnya.

Sepanjang Ramadan hingga lebaran, redaksi menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan dan pembaharu Muslim zaman Orde Baru dari berbagai spektrum ideologi. Kami percaya bahwa gagasan mereka bukan hanya mewarnai wacana keislaman, tapi juga memberi kontribusi penting bagi peradaban Islam Indonesia. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".

Editor: Ivan Aulia Ahsan