tirto.id - Musim Semi 1984, Margaret Atwood, seorang penulis Kanada, mulai menulis salah satu novelnya yang kelak menang banyak penghargaan, sekaligus membawanya memperoleh gelar kehormatan di sejumlah universitas. Padahal dulu, ia harus menulis draf naskah itu di kertas dengan tulisan tangan, lalu menyalinnya memakai mesin ketik bikinan Jerman yang ia sewa.

Syahdan, ia memang tinggal di Berlin Barat, saat Tembok Berlin masih berdiri kokoh setidaknya sampai lima tahun setelah itu. Namun, masa Tirai Besi (Iron Curtain) bukanlah satu-satunya hal yang memengaruhi karya Atwood tersebut. Idenya datang dari Revolusi Islam Iran yang terjadi pada 1979, ketika monarki di negeri itu digantikan Republik Islam. Tatanan sosial Iran yang sebelumnya sekuler dan kebarat-baratan dituntut jadi lebih religius dalam segala hal, pasca-perpindahan kekuasaan.

“Sebelum revolusi, orang minum di depan umum dan berdoa di kamar. Setelah revolusi, orang berdoa di depan umum dan minum di kamar” menjadi petitih populer yang menggambarkan Iran setelah revolusi tersebut.

Baca juga:Revolusi Iran: Aliansi Getir Kiri dan Kanan

Dari sanalah, ide The Handmaid’s Tale datang. Sejak SMA, di sekitar 1950-an, Atwood memang sangat dipengaruhi novel-novel fiksi sains, utopia, dan distopia. Namun, cerita-cerita demikian punya kecenderungan jadi alegori, atau khotbah belaka, yang kadang cuma jadi sekadar cerita tak masuk akal.

“Kalau aku menciptakan sebuah taman imajiner, aku ingin kodok di dalamnya jadi nyata,” tulis Atwood di New York Times. Maksudnya, ia tak ingin bikin distopia biasa, yang justru bisa mengundang malu, dan jadi bahan tertawaan. Ia bahkan sempat menunda naskah itu tiga tahun, karena berpikir naskah itu terlalu gila untuk dibaca orang lain.

Baca juga: The Handmaid’s Tale Distopia yang Tampil Gaya

Namun, seiring waktu, ia melihat apa yang telah dikarangnya perlahan terjadi di kehidupan nyata. Sangkalan-sangkalan yang menyebut bahwa tak mungkin yang terjadi di Iran juga akan terjadi di tempat lain—terutama tanah liberal seperti negaranya Kanada, atau tetangganya Amerika—coba dibantahnya lewat naskah tersebut.

Dalam wawancaranya dengan New York Times, 31 tahun lalu, Atwood sempat bilang: “Saat mereka bilang ‘tak mungkin hal ini (totalitarisme) terjadi di sini’, yang sebenarnya mereka bilang adalah ‘Yang menimpa Iran tak mungkin terjadi di sini’, atau ‘Yang terjadi di Cekoslovakia tak mungkin terjadi di sini’. Mereka betul (kalau begitu). Karena di sini bukan di sana. Tapi apa yang mungkin terjadi di sini?”

Yang mungkin terjadi adalah seperti yang digambarkan Atwood dalam novelnya.

Jawaban untuk pertanyaan itu adalah Puritanisme Kristen Kanan yang ada di masyarakat Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa. Ada kelompok puritan Kristen sayap kanan yang berkembang di Barat pada abad ke-16 dan ke-17. Jadi, jika Islam atau komunis tak bisa menciptakan pemerintahan totalitarisme yang mengatur segala tabiat masyarakatnya di tanah-tanah liberal, maka Kristen sayap kanan bisa melakukan hal serupa di sana.

Baca juga:Seluk Beluk Perayaan Pagan dan May Day

Hasilnya adalah Republik Gilead, republik rekaan Atwood, hasil revolusi yang membinasakan Amerika Serikat. Presiden dan Dewan Kongres dibunuh oleh kelompok kudeta di pembukaan awal novel itu. Konstitusi dan Kongres Amerika Serikat sudah tak ada lagi di sana. “Republik Gilead dibangun dari fondasi gerakan puritan abad ke-17, yang selalu ada di balik Amerika modern yang kita kenal,” tulis Atwood dalam review bukunya di New York Times, Maret lalu.

Revolusi itu dibangun oleh kaum puritan terpelajar yang menggunakan preseden Al-Kitab dari cerita Putra Jakob—Sons of Jacob—sebagai pedoman hidup berbangsa. Akhir abad ke-20 yang jadi latar pilihan Atwood digambarkannya sebagai sebuah distopia, tempat masalah lingkungan memengaruhi kesuburan manusia—sesuatu yang sangat mungkin terjadi melihat perubahan ekstrem lingkungan di awal abad ke-21 ini.

Para perempuan jadi sulit hamil, dan angka keguguran meningkat pesat, sebagaimana kelahiran berkurang. Kondisi itu yang akhirnya memperkuat kaum puritan melakukan kudeta, dan ingin “menebus dosa” dengan menciptakan negara religius.

Semua hal di Gilead kemudian diatur dari preseden Kristen: seks bebas haram, perempuan tak boleh membaca, atau terlalu capek sehingga mengganggu kesuburannya, pria jadi dewa yang mengatur kerja dunia, homoseksual dianggap pengkhianatan gender dan dihukum mati.

Kisah Jacob bersama dua istrinya, Rachel, dan Leah dipakai pemerintah untuk mengontrol perempuan. Salah satunya untuk menciptakan "Seremoni", sebuah ritual pemerkosaan yang dilegalkan negara. Parahnya, tata cara dalam praktik Seremoni juga diatur. Sang suami harus menginjeksi pembantunya, yang terlentang di atas kasur mereka, dengan tangan yang dipegangi sang istri. Demikianlah yang mereka yakini sebagai cara Jacob mendapat anak dari Leah, yang harus disertai ketabahan Rachel yang rela dipoligami.

Baca juga:Masih Banyak Negara yang Membebaskan Pemerkosa

Bedanya, di Gilead, perempuan diternak. Mereka yang dianggap subur akan dimasukkan camp dan ditatar jadi pembantu—The Handmaid. Tugasnya, adalah melakukan seremoni sebulan sekali di masa suburnya, dan membantu merawat rumah majikannya, yang disebut The Comander. Semua itu dijadikan keyakinan kolektif negara mereka, diperketat dengan aturan konstitusi.

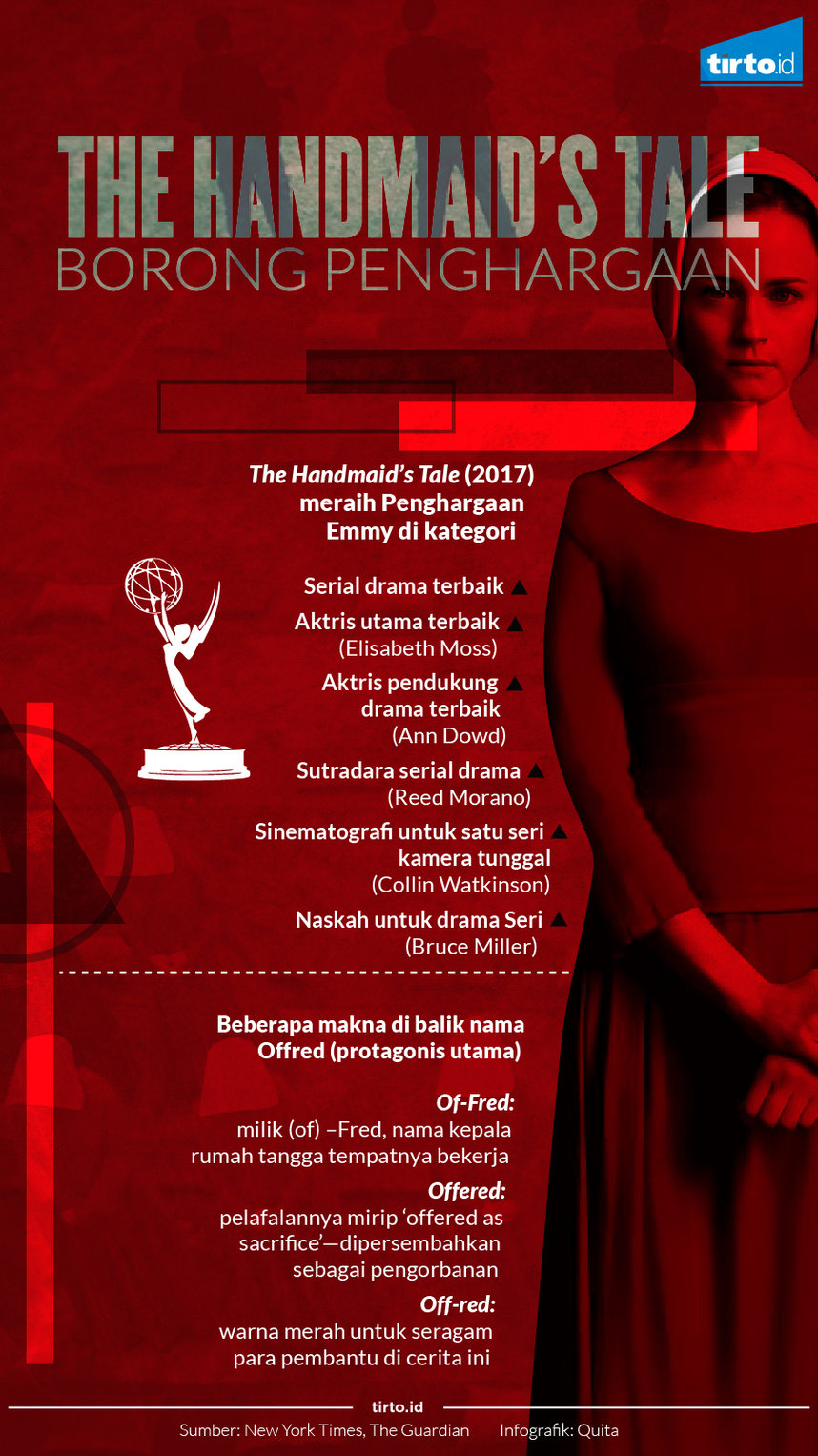

Tokoh utama The Handmaid’s Tale adalah Offred, salah satu pembantu generasi pertama, yang masih sempat hidup di masa Amerika Serikat jaya dan menyaksikan revolusi. Nama Offred sendiri sempat direncanakan Atwood jadi judul novelnya, sebab punya filosofis tinggi yang menggambarkan distopia karangannya. Sebelum akhirnya diganti karena ingin menghormati Canterbury Tales, kumpulan prosa karangan Geoffrey Chaucer pada abad ke-14.

Para pembantu di Gilead tak lagi boleh punya nama. Mereka semua harus memakai nama majikannya, sebelum kata "of"—sebuah awalan dalam bahasa Inggris yang bisa berarti "milik dari". Offred juga dipilih karena pelafalannya dekat dengan "offered as sacrifice" —disajikan sebagai pengorbanan—sesuai cerita utamanya bagaimana hidup perempuan yang dijadikan persembahan. Offred, juga melafalkan ‘red’ dengan jelas—sebuah warna yang merepresentasikan kesuburan para pembantu.

Baca juga:Mansplaining: Perilaku Seksis Laki-laki dalam Percakapan

Di dunia distopia itu, warna-warna memang dijadikan Atwood sebagai simbol kasta-kasta yang terbentuk. Selain merah, ada biru untuk para istri Comander, abu-abu untuk kepala asisten rumah tangga (perempuan-perempuan tua yang sudah menopause), dan cokelat untuk para suster, yang kerjanya seperti militer untuk menatar para pembantu.

Novel itu memang sempat "meledak" pada pertengahan 1980-an sampai awal 1990-an. Pada 1990, bahkan diadaptasi menjadi film, lalu opera dan teater. Namun kembali ingar-bingar ketika Hulu, sebuah perusahaan film streaming, melempar ide untuk mengangkatnya menjadi drama seri, tahun lalu. Kualitas yang baik, membuat serial itu semakin dibicarakan. Namun, relevansi cerita distopia yang dikarang Atwood 32 tahun lalu itu dengan kondisi pasca-Trump menjadi rezim adalah ihwal yang lebih sering lagi dibicarakan.

Situasi misogini dalam The Handmaid’s Tale dirasa banyak orang jadi sangat dekat hari ini. Sehingga melunturkan label distopia yang selama ini lekat pada karya Atwood satu itu. Banyak orang bertanya, apakah The Handmad’s Tale adalah sebuah prediksi?

“Tidak, ini bukan prediksi,” tulis Atwood. “Sebab memprediksi masa depan sulit terjadi: ada terlalu banyak variabel dan kemungkinan yang terduga.”

Lalu mengapa Atwood, yang orang Kanada memilih latar novelnya di Amerika Serikat?

Ia bilang, “Kita semua menulis buku tentang leluhur kita dari masa ke masa, dan ini adalah bukuku untuk leluhurku.” Atwood ternyata keturunan puritan pada 1630 dari kedua sisi orang tuanya. “Salah satu orang yang didedikasikan oleh buku ini adalah Mary Webster, salah satu leluhurku,” kata Atwood. Pelayannya ibu dari ibu Atwood bernama Webster, seorang penyihir yang tak mati ketika dibakar.

Obrolan tentang betapa relevannya The Handmaid’s Tale dengan kondisi Amerika kembali jadi hangat setelah ia menang 8 tropi Emmy, Ahad lalu. Bahasannya bahkan jadi lebih luas secara geografis karena perlakuan tak adil pada perempuan masih terjadi di mana-mana, tak cuma di AS sana.

Baca juga:Darurat Penculikan Perempuan dan Perbudakan Seksual

Lalu, apakah betul ia distopia yang jadi nyata? Atwood punya jawaban optimistis yang bisa menenangkan: “Mari berharap hari itu tak pernah datang. Aku yakin tak akan datang,” pungkasnya.

Penulis: Aulia Adam

Editor: Suhendra