tirto.id - Aghabi Hubbu Hanafi. Demikian nama yang diberikan Isnainah Nur Utami pada anak laki-lakinya yang lahir pada 29 April 2016 silam. Isna dan suaminya menyadari betul bahwa memberi nama yang baik adalah sebuah kewajiban. Dari nama lengkap itu pula mereka ingin sang anak tumbuh menjadi pemimpin yang mencintai ketulusan, sebagaimana arti namanya dalam bahasa Arab.

Isna menyatakan bahwa proses penetapan nama anaknya tak terlalu sulit sebab sudah ada kesepakatan akan memakai “Hanafi”, sepenggal nama si bapak, sementara dua nama lain tinggal mencari yang juga berbau Arab. Saat mengumpulkan nama-nama untuk calon anaknya, Isna juga memilih beberapa nama Barat, mulai dari bahasa Spanyol hingga Prancis. Namun, tetap “Aghabi Hubbu” yang dipilih. Bahasa Arab, baginya, dekat dan familier dengan pengucapan sebab orang-orang banyak yang mempelajarinya.

Mempertimbangkan juga asal Isna yang berasal dari Sragen dan kini menetap di Bantul, DI Yogyakarta, mengapa anaknya tak diberi nama Jawa?

“Wah kalo Jawa itu sudah dulu banget kan trennya... Misal Joko, Suwardi, Nyoto, dan lain-lain. Kemudian era 90-an cenderung ke bahasa Indonesia, misal Dita, Gita, Olin, Arin, Devi. Lalu sekarang juga ada nama yang lagi tren itu dari Eropa atau Jepang,” kata Isna pada Tirto.

Meski Isna mengaku tak tahu soal tren menamai bayi dengan nama Arab di lingkungan keluarga Jawa, fenomena ini memang benar-benar sedang terjadi. Dalam penelusuran Tirto, para orang tua generasi milenial kerap menggunakan nama dari bahasa Arab dan pelbagai modifikasinya dalam dua, tiga, atau empat kata yang digabung dan membentuk sebuah nama yang lumayan asing di telinga generasi X apalagi generasi Baby Boomer.

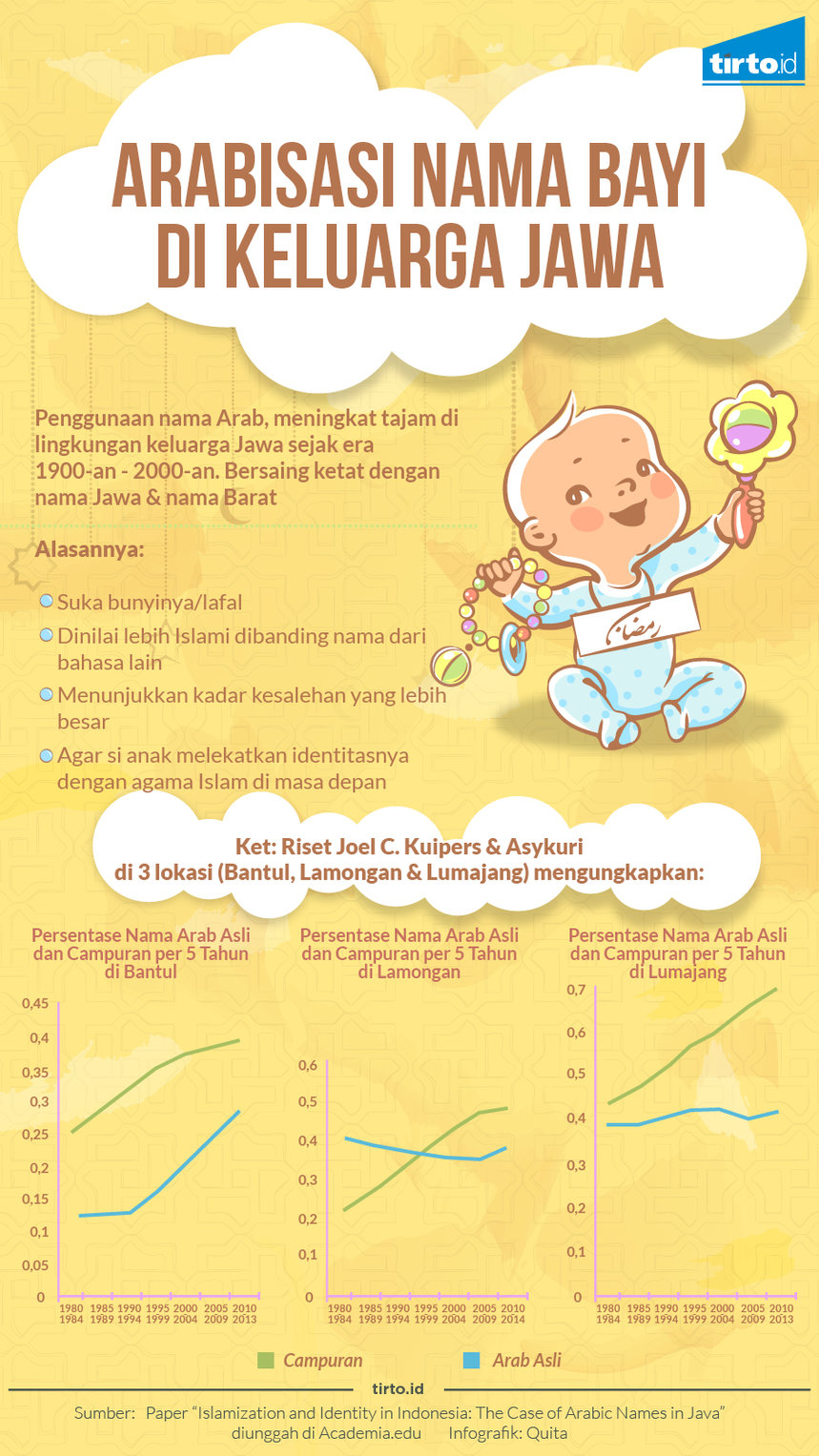

Salah seorang akademisi yang tertarik dengan fenomena ini adalah Joel C. Kuipers, antropolog dari George Washington University, Amerika Serikat. Bersama Asykuri, mahasiswa doktoral ICRS UGM, selama sepuluh tahun terakhir Kuipers melakukan penelitian di tiga tempat yang dinilai paling merepresentasikan Jawa, yakni Bantul (DI Yogyakarta), Lumajang (Jawa Timur) dan Lamongan (Jawa Timur).

Kuipers dan timnya mengumpulkan kurang lebih 1 juta nama penduduk dari masing-masing wilayah yang tercatat dalam Kantor Kependudukan setempat. Totalnya mencapai 3,7 juta nama, merentang dari penduduk kelahiran tahun 1900 hingga tahun 2014 alias berjarak satu abad. Lalu, dengan memakai pendekatan kuantitatif, Kuipers dibantu peneliti Indonesia lain menyortir nama-nama yang terkumpul menjadi enam kategori, yakni Arab murni, Arab campuran, Jawa murni, Jawa campuran, Barat murni, dan Barat campuran.

Salah satu tren paling mencolok dalam data olahan adalah kecenderungan memberikan nama berdasarkan bahasa Arab bagi anak-anak yang lahir di lingkungan keluarga Jawa. Di ketiga kabupaten, tendensi untuk memakai nama Arab murni sedang tinggi-tinggi, terutama di Jawa bagian tengah (diwakili Bantul) dan di Jawa bagian timur (diwakili Lumajang). Di Jawa bagian pesisir utara (diwakili Lamongan), nama yang sedang tren juga nama Arab, akan tetapi yang campuran atau sudah dimodifikasi.

Pertumbuhan nama Arab menyasar kedua gender, meskipun yang terbanyak masih pada laki-laki. Di ketiga kabupaten, pertumbuhan nama Arab akhirnya mengorbankan nama Jawa yang makin tak populer. Kalaupun masih dipakai, nama Jawa ini hanya menurut nama “turunan” dari sang ayah atau hanya menjadi pelengkap. Misal ada 3 kata di dalam nama seorang bayi, dua di antaranya adalah nama Arab sedangkan sisanya nama Jawa.

Di ketiga wilayah, pertumbuhan ini berbeda-beda titik tolak. Di Bantul, misalnya, mulai tumbuh pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, ditandai dengan perubahan gerakan dawah kampus yang makin masif. Saking pesatnya, 50 persen nama bayi yang lahir di Bantul pada era 1990-an setidaknya mengandung satu nama Arab. Di periode yang bersamaan, jumlah bayi dengan nama Jawa murni turun dengan amat drastis, sampai-sampai memasuki era 2000-an nama tersebut sudah jadi minoritas.

Di Lamongan, terdapat pertumbuhan nama Arab murni rata-rata sebesar 40 persen dalam kurang lebih satu abad terakhir. Meski demikian, nama yang berkembang cukup pesat di pesisir Utara Jawa ini adalah nama Arab campurannya. Hingga 1990-an, persentase nama Arab baik yang murni maupun campuran menjadi nama mayoritas. Hingga pada era 2000-an, nama jenis ini melesat lebih jauh lagi dan menjadi dominan di antara nama murni maupun campuran lain.

Apa yang terjadi di Lumajang hampir sama dengan Lamongan. Jumlah nama Arab murni memang tinggi dalam seabad terakhir, namun pada 1970-an nama Arab campuran meninggi sementara nama Jawa asli berkurang drastis. Hal ini barangkali disebabkan oleh citra kaum Abangan yang kala itu bercitra negatif buntut dari peristiwa G30-S. Perkembangan nama Arab di Lumajang juga disebabkan oleh kedekatannya dengan Madura, pulau dengan penghuni mayoritas muslim taat.

Islamisasi Subur di Tanah Jawa

Dalam pengantar makalahnya, Kuipers sengaja memilih nama sebagai objek penelitian. Ini dikarenakan nama, di antara simbol dalam masyarakat lain, adalah salah satu yang paling representatif untuk menerangkan perubahan sosial-politik dalam masyarakat yang bersangkutan.

Para orang tua boleh tak sepakat bahwa nama paling Islami adalah nama Arab. Namun kenyataannya, menurut wawancara Kuipers dengan para responden, nama Arab (baik murni maupun modifikasi) tetap menjadi favorit dan diselipkan dalam doa-doa yang dilekatkan dengan kesalehan beragama (piety) si anak di masa depan. Hal ini, bagi Kuipers, bisa dilihat sebagai keberhasilan proses Islamisasi yang terjadi dalam masyarakat Jawa.

Kuipers tak masuk lebih jauh soal perdebatan soal Islamisasi yang dianggap tak berbeda dengan Arabisasi. Ia menyinggung sedikit soal naiknya panggung bagi kaum Islam ortodoks di Indonesia pada era 1980-an dan 1990-an memicu perdebatan tentang relasi antara Islam dan kultur Arab di Indonesia. Ia mengutip Gus Dur yang pernah berpesan bahwa “Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab.”

Meski demikian, Gus Dur pun mengakui bahwa orang-orang yang dengan gaya hidup ke-Arab-arab-an di Indonesia juga berjumlah cukup banyak—termasuk masuk ke perkara nama. Kuipers menengarai fenomena nama Arab ini juga merupakan efek dari makin religiusnya masyarakat Indonesia yang terlihat dari berbagai macam survei dan riset.

Selain soal gaya hidup dan meningkatnya kesalehan, fenomena ini juga disumbangkan oleh kondisi sosial-politik Indonesia. Sejak merdeka misalnya, nama 'kelas bawah' seperti yang berakhiran –em atau –en untuk perempuan dan –an, –in, atau –un, dihindari sebab diasosiasikan dengan feodalisme masyarakat Jawa yang melanggenggkan penjajahan. Mulai dari nama, menurut masyarakat era pasca kolonial, adalah bentuk memajukan negara (progress).

Peristiwa berdarah 1965 juga berpengaruh. Itulah masa ketika kaum Abangan, dengan jenis nama kebanyakan berasosiasi dengan kelas bawah, banyak dibantai hanya karena dituduh sebagai "komunis'" Memakai nama Arab menurut Kuipers adalah pilihan yang aman. Orang tua juga turut mengganti namanya agar tetap bisa mencari nafkah. Ini menjelaskan data temuan yang menunjukkan bahwa mulai awal 1970-an nama Arab murni dan campuran mulai berkembang di masyarakat Jawa.

Nama Arab hibrida dan termodifikasi makin naik trennya sejak awal 2000-an. Kuipers mengutip analisis sosiolog Australian National University (ANU) Ariel Heryanto dalam buku Identitas dan Kenikmatan (KPG, 2015)” yang mengulas perkembangan pesat kelas menengah Indonesia yang makin religius namun juga konsumtif.

Penggunaan nama Arab hibrida (plus bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari), dalam pandangan Kuipers dan Heryanto, adalah perkara penajaman identitas individu sebagai seorang muslim yang hidup di era kekinian.

Lintas Bahasa, Makin Panjang dan Makin Rumit

Temuan Kuipers lain yang menarik adalah tren memperpanjang nama anak di keluarga Jawa memakai tak hanya bahasa Arab, dan konsekuensinya juga nama-nama yang muncul menjadi lebih rumit. Beberapa orang tua rela menempuh pencarian nama jenis ini demi azas keunikannya.

Beta Mustauda Amala, misalnya. Lulusan Jurusan Sastra Indonesia UGM angkatan 2010 ini kini sudah dikaruniai dua buah hati yang dijaminnya memiliki nama yang tak pasaran: Arsakha Adhytama Ardyansyah dan Arsyila Alkayla Ardyansyah. Nama anak pertama berarti 'anak pertama yang jadi pemimpin yang dermawan dan bijaksana'. Sementara yang kedua mengandung doa semoga menjadi 'pemimpin bermahkota dengan jalan penghidupan yang sempurna'.

“Sengaja ingin cari nama yang unik, jadi huruf awal semua sengaja dibikin A semua, jadi triple A. Kan jarang dipakai dan kedengarannya bagus. Dari awal aku suka nama-nama yang dari bahasa sanskrit (Sanskerta). Tapi suami juga pingin yang ada Arabnya, katanya biar lebih Islami, sekaligus doa dan identitas kalau dia muslim,” ungkapnya.

Berbeda dengan Isna, Beta termasuk ibu yang sadar bahwa nama Arab yang panjang dan unik memang kini sedang mewabah di kalangan orang tua baru. “Aku melihat fenomena ini malah jadi merasa tertantang kalau punya anak lagi pengin ngasih nama yang bagus-bagus juga,” imbuh Beta sambil tergelak.

Tren ini tidak hanya merujuk dari bahasa asing maupun lokal yang diteliti Kuipers. Juga tak melulu dalam motif yang adiluhung atau sakral. Siti Aslikhatin Aidliyah, atau akrab dipanggil Titin, adalah perempuan asa Purworejo yang pada 12 April 2017 kemarin baru saja melahirkan anaknya yang pertama. Nama si anak mengandung empat kata. Tiga dari bahasa Turki, plus nama sang ayah diletakkan di paling akhir: Gaishan Ghazy Ghalibie Iskandar.

Ada sejarah apa di antara Titin, suaminya, dan Turki? Tak ada yang spesial, kecuali bahwa Titin adalah penggemar seorang aktor muda Indonesia berdarah Turki, Cemal Faruk Urhan. Ia bahkan sudah yakin akan memberi nama anaknya memakai bahasa Turki sejak hamil. Sebuah nama, yang bagi Titin tak pasaran dan membuat anaknya kelak percaya diri.

Kuipers mengalisis bahwa fenomena memadankan nama unik dari beragam bahasa adalah efek dari masyarakat Jawa yang makin terdidik sehingga mampu menelusuri asal usul nama baik dari segi bahasa, arti, hingga cara penulisan dan pengucapan yang sebenar-benarnya.

Nama 'mohammad' misalnya, kini mengalami perubahan menjadi lebih baku dan homogen sebab orang makin paham cara penulisan maupun pengucapannya yang benar. Berbeda dengan zaman dahulu saat orang masih menuliskan nama Rasul terakhir umat Islam itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menulis 'muhamad', 'muhammad', 'mochammad', 'muchammad', 'muhamat', 'mohamet', 'mohamat', 'akhmad', 'ahmad', 'ahmat', dan lain sebagainya.

Dalam temuan Kuipers, orang dengan nama tunggal telah turun secara amat drastis dalam 30 tahun terakhir. Nama ini mayoritas pada anak-anak di era 1970-an, lalu setelahnya mulai turun dengan pelan namun pasti. Kini bayi dengan nama tunggal hampir tercatat 0 persen.

Kekayaan kosa kata akibat kemajuan teknologi (internet) membuat referensi orang-orang juga makin bertambah pesat. Membuat nama yang unik, kadang dianggap sebagai prestasi. Namun bagi Kuipers, muaranya adalah pada persoalan birokrasi, pelaporan sertifikat kelahiran, registrasi sekolah, atau untuk kartu tanda penduduk. Makin banyak manusia, makin heterogen penamaannya. Ini, kata Kuipers, adalah sebuah konsekuensi logis demi menghindari kekeliruan-kekeliruan yang tak perlu.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id