tirto.id - "Bahkan bagi laki-laki dewasa—kau bisa melihatnya di dalam matanya, mereka sangat ketakutan," ujar Amin Nawabi.

"Kalau mereka [laki-laki dewasa] saja sampai setakut itu, apa yang bakal terjadi dengan kami?" lanjut Amin mengenang salah satu horor yang terjadi di masa remajanya.

Saat itu, sekelompok polisi Estonia yang berpakaian kamuflase, mengenakan balaclava dan cat wajah, berteriak-teriak seraya meringkus para pengungsi di sebuah kapal yang menyeberangi Laut Baltik.

Bantuan yang diharapkan datang dari sebuah kapal wisata besar yang melintas tidaklah hadir. Amin dan pengungsi lainnya bahkan dianggap tak ubahnya tontonan bagi para penumpang kapal itu. Hanya ada aparat yang mendatangi kapal pelarian dan itu berarti ancaman represi lebih lanjut.

Amin Nawabi bukanlah nama sebenarnya laki-laki itu, sebagaimana seluruh cast dalam Flee. Nama-nama mereka dirahasiakan dalam dokumenter yang ditulis bersama oleh Amin dan sutradara asal Denmark Jonas Poher Rasmussen.

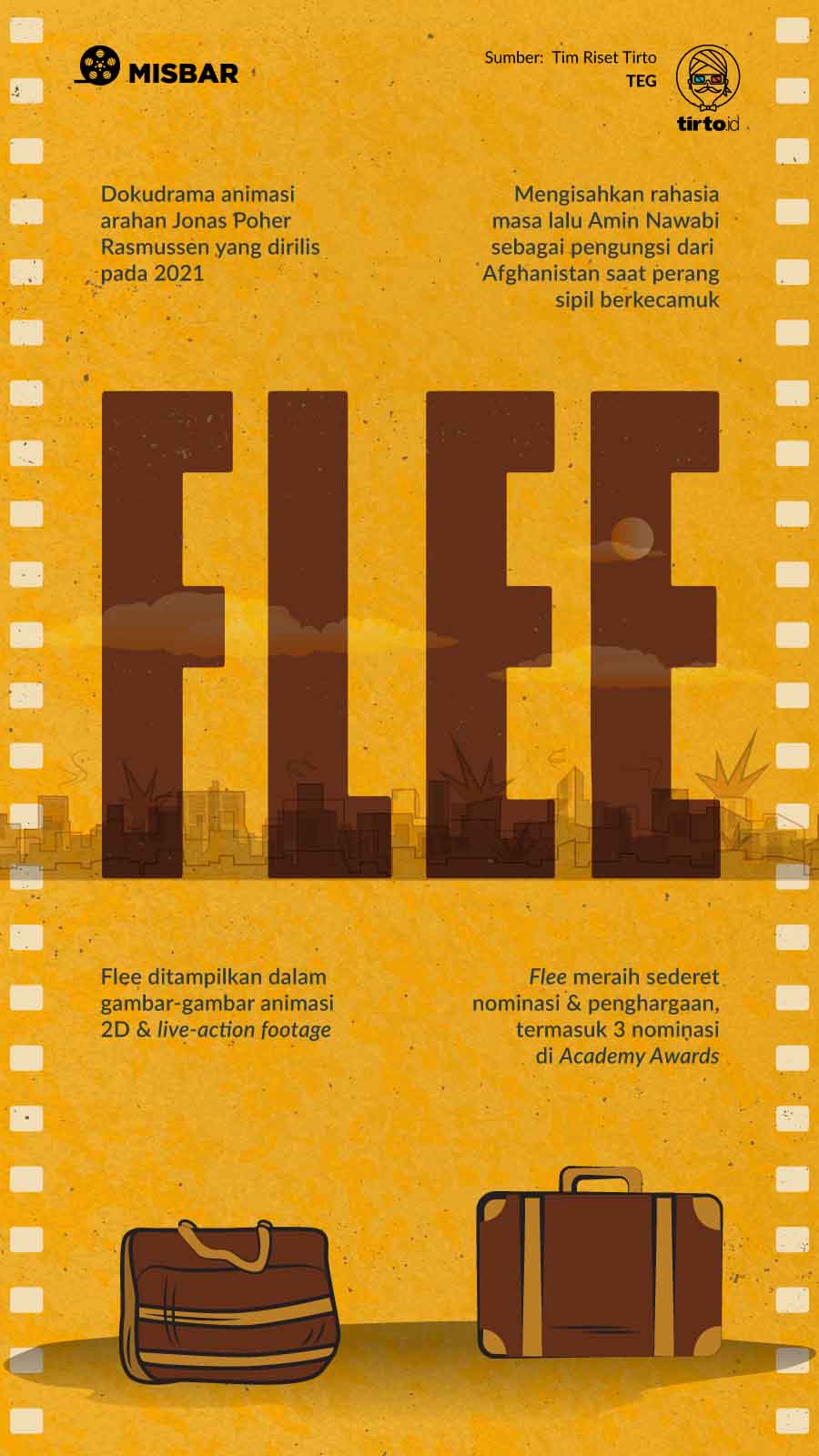

Sejak dirilis di Sundance Film Festival pada Januari 2021 lalu, dokudrama animasi ini secara luas dianggap sebagai salah satu dokumenter terbaik tahun itu. Flee meraih banyak nominasi dan penghargaan di banyak festival, termasuk dinominasikan pada tiga kategori sekaligus dalam Academy Awards ke-94.

Segala pencapaian dan pengakuan yang dialamatkan pada Flee memang tak berlebihan. Tak hanya berkat aspek tenis yang menunjang penceritaan, ia juga mengangkat kisah yang memang penting untuk disampaikan dan didengarkan dunia.

Hidup yang Tak Pernah Aman

Amin kini hidup dengan tenteram di rumah yang apik di pedesaan berpemandangan indah, bersama pasangan yang tak menghalangi dirinya berkembang. Namun, Flee adalah soal periode dalam hidupnya yang jauh dari kata tenteram, baik sebagai gay maupun pengungsi, sebagai manusia.

Amin berbicara seraya menatap langit-langit. Sesekali dia berganti posisi, duduk dan menghadapi Rasmussen yang melakukan pendekatan simpatik dalam menggali cerita, bahkan lebih menyerupai psikolog di ruang praktik.

Para penonton seakan diajak mendengarkan Amin dan ikut menyelami kembali masa-masa terburuk dalam hidupnya.

"Saya hanya perlu mengklarifikasi satu hal. Dua saudara perempuan Anda selamat, bukan?" tanya Rasmussen suatu waktu, kali ini terdengar lebih menekan. Dan pemirsa barangkali bisa merasakan kelegaan yang sama saat mendengar jawaban atas pertanyaan itu.

Amin kecil tumbuh di Kabul, Afghanistan, yang konservatif. Kamarnya dipenuhi poster-poster Jean-Claude Van Damme dan Chuck Norris. Itu tak membuatnya ingin menjadi seperti simbol-simbol maskulinitas era 1980-an itu. Alih-alih, dia menyadari dirinya tertarik kepada Van Damme.

Tatkala dia sama sekali belum memahami diri dan hidupnya, perang sipil meletus. Saudara-saudaranya dipaksa untuk terlibat sebagai serdadu. Sementara itu, ayahnya ditangkap bersama 3000-an orang lain yang dianggap ancaman oleh pemerintah Afghanistan.

Sejak itu, hidup Amin serasa dijungkirbalikkan. Keluarganya yang tersisa melarikan diri ke Rusia dengan harapan mendapat suaka di Swedia, tempat yang lebih aman.

Flee menghadirkan suasana setiap lokasi terombang-ambingnya Amin dengan kontras. Rusia digambarkan pudar dengan warna-warna yang tersaturasi, sementara tempat tujuan para pengungsi, semisal Swedia dan Denmark, digambarkan penuh warna dengan lampu-lampu neon—menyiratkan kesan bahwa itulah tanah impian yang layak dituju demi kehidupan yang layak.

Sebagian besar narasi dalam dokudrama ini digambarkan dalam animasi 2D. Di saat-saat mencekam—misalnya saat para pengungsi dalam pelarian, Rasmussen menggunakan gambar-gambar sketsa yang kasar. Footage asli dari masa-masa kelam juga turut ditampilkan, seperti situasi perang di Afghanistan, muramnya Rusia, dan suramnya kehidupan pengungsi di Estonia. Semua demi mengikat film animasi ini pada kenyataan serta memperkuat gambaran situasi pada setiap periodenya.

Flee juga mengungkapkan bagaimana proses para pengungsi melintasi batas-batas negara. Dari kisah Amin, kita mendapati setidaknya tiga model dan tingkatan humantrafficiking. Penyelundupan manusia yang paling murah saat itu senilai $3.000 per kepala (setara Rp98.431.132 dalam kurs hari ini). Dengan harga itu, puluhan pengungsi harus rela dijejalkan ke dalam kontainer kapal penyelundup.

Penyelundupan pengungsi juga dilakukan lewat hutan, menerobos kawat-kawat perbatasan negara, lantas menumpangi kapal di Laut Baltik. Dan yang paling mahal, terbang dengan nyaman di penerbangan resmi berbekal paspor dan kisah hidup palsu.

Anda barang kali heran, dari mana para pengungsi itu mendapatkan uang untuk membayar jasa penyelundup?

Dalam kisah Amin, kita bisa mengetahui bahwa abang sulungnya-lah yang bertanggung jawab. Dia telah terlebih dulu kabur ke Swedia dan mengumpulkan uang dengan bekerja sebagai petugas kebersihan—jenis pekerjaan yang "tersedia" bagi para pengungsi.

Bagian ini sekaligus mengangkat permasalahan lain yang dihadapi saudara Amin itu sebagai sandwich generation. Demi keluarganya, si abang terpaksa merelakan hubungan asmaranya kandas. Semula, dia dan pasangannya ingin memiliki bayi. Namun, impian itu tak bisa diwujudkan karena si abang harus mendanai pelarian keluarganya.

Di tahun-tahun panjang pelarian, bagi Amin, tiada yang lebih manakutkan selain berhadapan dengan aparat keamanan. Dalam Flee, gambaran aparat keamanan hampir sama buruknya dengan para penyelundup pengeruk uang pengungsi. Mereka korup dan kerap kali "merampok" para pengungsi dengan segala kekejian lainnya—tak ubahnya hantu yang mesti dihindari.

Trauma yang Bertahan Selamanya

Puluhan pengungsi musti berjuang mempertahankan napas di dalam kontainer penyelundup yang tertutup rapat. Sementara itu, puluhan lainnya bersembunyi di bawah geladak kapal yang tak kalah pengap dan bocor. Meski mereka sudah membayar, tiada yang bisa menjamin pelarian itu bakal sukses dan hidup mereka sangat mungkin bisa berakhir tiba-tiba.

Lumrah saja jika situasi ekstrem itu menimbulkan pertanyaan di benak penonton. Mengapa orang-orang berkuasa tak hentinya menyusahkan rakyatnya sendiri? Mengapa banyak orang tak bisa mengecap hidup yang selayaknya? Mengapa kita tak diizinkan untuk memilih hidup di tempat teraman? Dunia dan hidup macam apa ini?

"Para penyelundup memiliki semua kekuatan atas hidupku. Kau benar-benar jadi tidak berdaya," kenang Amin. Dia mesti lari dan hidup berbekal cerita karangan dari para penyelundupnya demi bisa diterima di negara barunya. Bertahan sekuatnya atau dikirim balik ke Afghanistan yang kian terkoyak.

Di masa normal, seorang remaja bisa dengan leluasa belajar memahami dirinya dan mungkin juga melakukan satu-dua kenakalan-kenakalan remaja.Tapi karena konflik, Amin kehilangan masa remajanya dan terpaksa berhadapan dengan hal-hal yang tak semestinya dihadapi remaja mana pun.

Dia terpaksa luntang-lantung dari satu negara ke negara lainnya, mencoba satu jalan dan lainnya. Tumbuh sebagai orang "tanpa negara", dia jadi sulit untuk mempercayai orang lain dan tak pernah benar-benar merasa aman.

Lebih dari sepuluh tahun berlalu hingga akhirnya hidup Amin mengarah normal. Dari sejak dia berlarian di jalanan Kabul sambil mengenakan pakaian perempuan, mengkhayalkan Van Damme, hingga ketibaannya di Denmark, ada belasan tahun dia habiskan dalam pelarian.

Syukurlah, Amin setidaknya mampu bertahan melewati semua itu. Kini, dia bisa merasai hidup cukup layak dan punya kesempatan menceritakan traumanya dalam sebuah dokumenter yang dikemas dengan memikat. Sayangnya, kisah ini masih teramat relevan hingga kini. Pasalnya, masih banyak pelarian lain yang tak cukup beruntung seperti Amin.

Dua dekade berselang dari masa suram di kehidupan Amin, tetap banyak pengungsi terkatung-katung tanpa negara, sebagiannya ada pula yang tenggelam di Laut Mediteraniea, Baltik, atau mana pun, sebagian lainnya lagi masih harus menghadapi represi dan hidup tanpa kepastian di penampungan.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id