tirto.id - Jalanan Orchard tak seberapa padat siang itu. Hanya orang berlalu lalang, tanpa membawa tentengan tas belanja. Jelas mengkhianati bayangan saya akan jalan terkenal di Singapura ini. Orchard lekat dengan citra pusat belanja Singapura. Jalan sepanjang 2,2 kilometer ini dipenuhi oleh jejeran mal, restoran, kafe, hingga hotel. Sebelum mendatangi tempat ini, perbandingan saya adalah Malioboro. Ternyata saya salah. Tempat ini sepi dan seperti nyaris tanpa gairah. Atau setidaknya sudah kehilangan gairah belanja yang menggebu.

"Mungkin karena kamu datang bukan di saat liburan. Ini hari Jumat. Lagipula ini siang hari," kata salah seorang pramuniaga di sebuah kafe yang saya datangi.

Orchard Road memang lebih populer bagi wisatawan. Orang Singapura sendiri sepertinya enggan untuk belanja ke sini. Memang, dulu kawasan ini amat populer di kalangan muda-mudi Singapura. Namun belakangan, tempat ini bukan tujuan belanja utama warga Singapura.

Joanne Poh, pernah menulis artikel berjudul 3 Alasan Kenapa Warga Singapura Tidak Lagi Menyukai Berbelanja di Orchard. Alasan pertama adalah kawasan ini sudah terlalu padat, terutama pada akhir pekan. Ada banyak mal baru di Orchard. Sebut saja ION, Somerset 313, hingga Knightsbridge. Kawasan inipun semakin tampak dikepung gedung.

"Warga Singapura merasakan stres karena terlalu ramai. Sekarang mereka menghabiskan akhir pekan untuk mencari tempat yang lebih santai dan tidak bikin stres. Bahkan beberapa rela menempuh perjalanan lebih jauh untuk nongkrong di kafe pinggir kota," tulis Joanne.

Alasan kedua adalah semakin banyak tempat nongkrong dan belanja di Singapura. Tersebar hingga ke pelosok. Bisa dibilang sekarang nyaris tak ada daerah yang tak punya tempat belanja dan nongkrong.

Ketiga adalah alasan utama, sekaligus yang paling banyak dialami pusat perbelanjaan manapun: banyak warga yang lebih memilih belanja online. Dibandingkan harus menempuh perjalanan keluar rumah, mereka lebih memilih belanja dari rumah. Pada 2014, perusahaan pembayaran global Visa pernah mengeluarkan hasil penelitian mereka tentang belanja online. Hasilnya: warga Singapura adalah tukang belanja online paling besar di Asia Tenggara.

Hasil studi itu mengungkapkan bahwa 26 persen warga Singapura belanja online setidaknya sekali dalam seminggu. Ini tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kajian berjudul Visa Consumer Payment Attitudes ini juga menunjukkan bahwa 58 persen dari 500 warga Singapura yang disurvei, melakukan belanja online setidaknya sekali sebulan.

"Ada tren bertumbuh yang menunjukan bahwa konsumen menghabiskan waktu dan uang lebih banyak untuk belanja online. Seiring berkembangnya teknologi, kita melihat makin pudarnya batas pembeda antara belanja di toko dan belanja online," ujar Manajer Visa untuk Singapura dan Brunei, Ooi Huey Tyng, pada The Strait Times.

Hasil yang nyaris sama juga pernah diungkapkan PricewaterhouseCoopers (PwC), sebuah perusahaan konsultan bisnis dan pajak. Pada 2016, mereka merilis laporan Total Retail Survey berdasar survei pada 23.000 pebelanja online di 25 negara. Hasil temuannya antara lain: sekitar 38 persen responden Singapura mengatakan mereka belanja online setidaknya sekali dalam sebulan.

Erin, warga Singapura yang tinggal di sekitar Eunos, juga mengakui hal ini. Untuk belanja barang sekunder seperti baju atau sepatu, dia lebih memilih di lapak online. "Harganya lebih murah, dan aku tak perlu keluar rumah," katanya. Untuk belanja kebutuhan sehari-hari, dia tinggal berjalan kaki menuju supermarket 24 jam yang terletak sepeminuman teh dari rumahnya.

"Orchard memang tempat belanja para turis seperti kamu," kata Erin tergelak.

Pengaruh belanja online memang lumayan telak. Selain Orchard, saya sempat mendatangi kawasan Chinatown. Di kanan kiri memang masih berjajar penjual suvenir. Mulai kaus, magnet kulkas, hingga dendeng khas Singapura. Tapi sore itu memang sedang sepi. Lagi-lagi, ujar pramuniaga toko dendeng, hari itu bukan masa liburan. Ditambah hujan turun seharian. Di sekitar kawasan South Bridge Road, tak jauh dari kawasan backpacker di Mosque Street, ada beberapa kios kosong dengan papan pengumuman ditempelkan di kaca: disewakan.

Yang terlihat ramai malah restoran Liao Fan, restoran yang menyajikan masakan ayam saus asin ala Hong Kong. Beberapa waktu lalu tempat makan ini mendapat anugerah 1 bintang Michelin. Dari sebuah kios 2 x 3 meter di pujasera pasar Smith Street, ia kemudian mendapat investor untuk membuka versi restorannya. Tepat di seberang pujasera. Sore itu, sekitar 15 orang antri untuk menunggu giliran masuk restoran Liao Fan, yang masih masuk kawasan Chinatown.

Pembicaraan tentang meredupnya wisata belanja di Singapura ini sebenarnya sudah terdengar sejak, paling tidak, 3 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah lesunya ekonomi global, yang berpengaruh pada kemampuan belanja wisatawan. Sedangkan di Indonesia, yang kerap dijadikan obrolan adalah banyak turis Indonesia yang dulu belanja di Singapura kini cukup belanja di Jakarta. Sebabnya, banyak merek luar negeri, yang dulu kios terdekatnya ada di Singapura, kini membuka cabang di Jakarta.

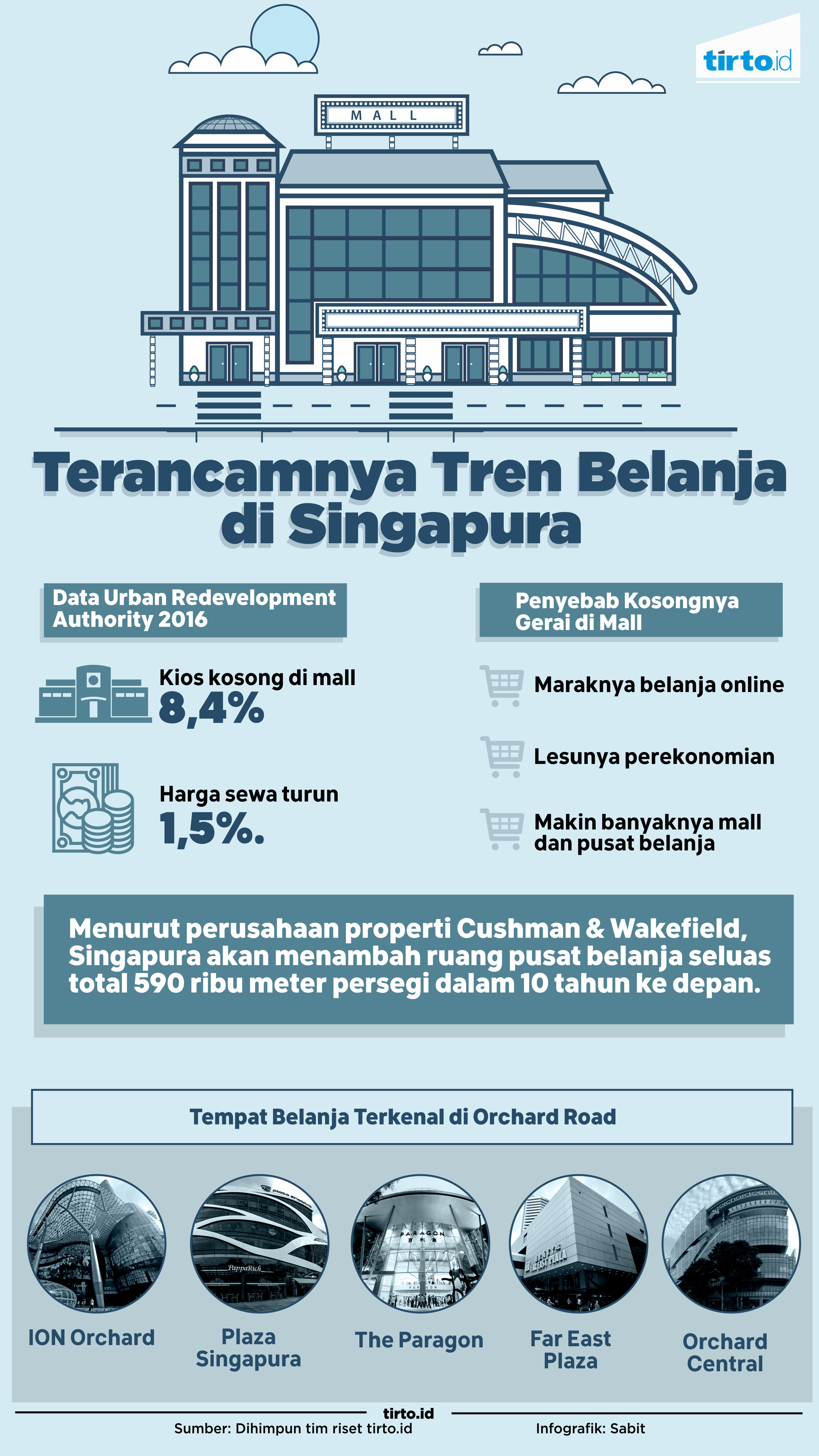

Namun, gaung kematian itu terasa makin kencang saat Urban Redevelopment Authority menurunkan laporan tentang kios dan harga sewa properti pada Oktober 2016 silam. Dari laporan itu, tampak kalau Singapura membangun terlalu banyak mall dan pusat belanja. Dari 2017 hingga 2020, diperkirakan akan ada 568 ribu meter persegi lahan yang akan menjadi pusat perbelanjaan.

Padahal pada kuartal ketiga 2016, Singapura mencatat rekor jumlah kekosongan penyewa kios di mall dan pusat belanja. Pada kuarter 2 2016, tingkat kekosongan adalah 7,8 persen. Pada kuartal berikutnya, kekosongan itu meningkat 8,4 persen. Ini adalah angka tertinggi sejak 2006. Sukarnya mencari penyewa kios ini menyebabkan harga sewa menurun. Sedangkan dari laporan Inside Retail Asia pada Agustus 2016, belanja retail di Singapura turun 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan hanya terjadi pada sektor kendaraan bermotor.

Tanda-tanda lain memudarnya nama Singapura sebagai tujuan wisata belanja adalah menurunnya indeks penjualan ritel Great Singapore Sale (GSS). Pada 1994, GSS pertama kali dibuat oleh Asosiasi Peritel Singapura yang dibantu oleh toko dan mall untuk mempromosikan Singapura sebagai firdaus belanja, terutama di Asia Tenggara. Tahun lalu, GSS berlangsung selama 10 minggu, naik dari durasi tahun-tahun sebelumnya yang hanya 8 minggu.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, penjualan ritel di Singapura pada bulan Juni dan Juli saat GSS, turun sebesar 3 persen. Ini tidak memasukkan angka penjualan kendaraan bermotor. Menurut Dr. Jimmy Wong, dosen senior di Sekolah Bisnis Singapore Institute of Management, event GSS sudah mulai kehilangan taji sebagai raksasa tujuan belanja di Asia Tenggara.

"Perlu ada perombakan. Acara ini harus punya tujuan. Kalau tidak begitu, ini sekadar acara penjualan biasa, dan konsumen sudah bosan," ujarnya pada The Strait Times.

Sedangkan menurut Steven Goh, direktur eksekutif Asosiasi Bisnis Orchard Road, GSS perlu membuat format baru. Sebab saat ini, GSS dilakukan pada bulan Juni yang merupakan masa liburan di Singapura. Di masa seperti itu, banyak warga Singapura yang berlibur ke luar negeri.

"Menurut saya, GSS bisa diadakan dua kali. Pertama untuk meraup pembeli dari Singapura, dan di waktu yang lain untuk menarik wisatawan," katanya seperti ditulis The Strait Times.

Sudah ada beberapa ide untuk membangkitkan kembali kejayaan wisata belanja di Singapura. Mulai dari peremajaan Orchard Road hingga pembuatan format baru GSS. Semua akan diupayakan supaya Singapura kembali berjaya sebagai tujuan wisata. Sebab jika wisata belanja Singapura terpuruk, maka itu bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian negeri Singa. Sebab sektor pariwisata menyumbang 10 persen Produk Domestik Bruto Singapura.

Penulis: Nuran Wibisono

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti