tirto.id - Pada 4 Juni 2018 lalu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selaku koordinator posko nasional ESDM mengumumkan sebanyak 19 gunung api berstatus Waspada. Salah satu gunung api yang kala itu sedang aktif adalah Anak Krakatau.

Selang sebelas hari kemudian (25/6), Anak Krakatau dilaporkan meletus. Menurut keterangan PVMBG, erupsi Anak Krakatau melontarkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter di atas puncak kawah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan erupsi tersebut tak membahayakan penerbangan dan pelayaran.

“Tidak ada perubahan status Gunung Anak Krakatau. Status Waspada artinya aktivitas vulkanik di atas normal sehingga terjadinya erupsi dapat terjadi kapan saja. Tidak membahayakan selama masyarakat tidak melakukan aktivitasnya di dalam radius 1 km,” terang Sutopo kala itu.

Sejak itu, Anak Krakatau terus mengalami peningkatan aktivitas. Hingga 19 Agustus 2018, gunung api di Selat Sunda itu mengalami erupsi setiap harinya. Berdasarkan pantauan PVMBG, Anak Krakatau tercatat meletus sebanyak 576 kali sehari sebelumnya. Ratusan erupsi itu disertai lontaran abu vulkanik, batu pijar, dan lelehan lava pijar dari mulut kawah.

Sutopo kembali menegaskan bahwa erupsi tersebut tak menimbulkan dampak merusak. Meski terjadi ratusan kali, namun skalanya terbilang kecil. Kala itu, radius zona bahaya sudah ditingkatkan menjadi 2 km dari puncak gunung api. Menurutnya lagi, erupsi tersebut adalah fenomena normal mengingat Anak Krakatau masih dalam masa pertumbuhan.

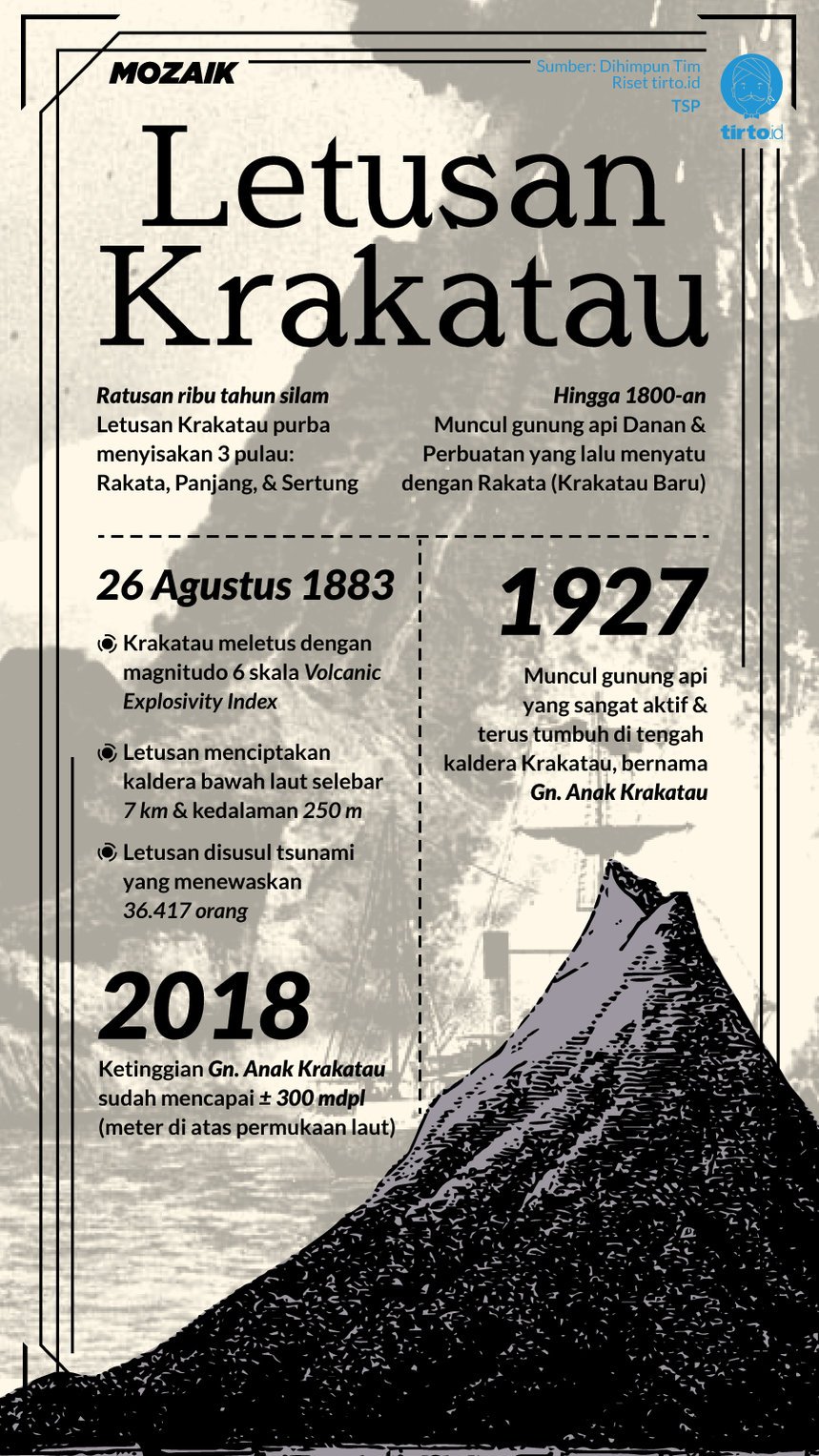

"Gunung Anak Krakatau baru muncul dari permukaan laut tahun 1927. Rata-rata tambah tinggi 4-6 meter per tahun," ujar Sutopo. "Energi erupsi juga tidak besar."

Menurut Sutopo, kecil kemungkinan Anak Krakatau mengalami erupsi kolosal seperti yang terjadi 135 tahun silam. Namun, kewaspadaan memang tak boleh kendur. Pasalnya, erupsi yang menghancurkan dua per tiga tubuh Pulau Krakatau pada 1883 itu juga diawali dengan kejadian serupa hari ini.

Salvo Pembuka

“Mula-mula getarannya kecil, lebih mirip udara yang menggeletar, serangkaian angin yang menyapu, kelebatnya atmosfer yang nyaris tak terasakan,” tulis jurnalis Simon Winchester dalam karyanya yang tersohor, Krakatau: Ketika Dunia Meledak 27 Agustus 1883 (2006, hlm. 201).

Kamis dini hari, 10 Mei 1883, penjaga menara suar Eerste Punt yang terletak di Tanjung Layar, Banten, merasakan getaran di udara. Tanah dan permukaan laut di depan mereka pun ikut bergetar dan menampakkan ombak yang menggelegak.

Meski tak ada kerusakan, gejala alam ini dirasa tak lazim mengingat pola dan lokasinya yang tak biasa. Penjaga menara suar akhirnya mencatatnya dalam laporan harian yang kemudian ia kirim ke Batavia.

Orang-orang di zaman itu mafhum bahwa gempa dan erupsi lumrah terjadi di Hindia Belanda. Walhasil, tak ada kecurigaan berlebih. Terlebih lagi, bulan-bulan awal tahun itu juga masih terbilang tenang. Beberapa gempa dilaporkan terjadi, namun tak ada yang betul-betul signifikan.

Lima hari kemudian, getaran lemah menjalar di area Selat Sunda. Kali ini lebih besar dan beruntun, hingga terasa sampai Sumatra. Getaran itu bahkan membuat gusar Willem Bayerinck yang saat itu menjabat Controleur Ketimbang (kini Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan). Ia melaporkan getaran ini ke atasannya, Residen Lampung. Sayangnya, tak ada tindak lanjut (hlm. 203).

Tiba-tiba, Gunung Perbuwatan—salah satu gunung api di Pulau Krakatau—meletus pada 20 Mei.

Kejadian itu juga terkonfirmasi dari laporan Kapten Hollman, seorang komandan kapal perang Jerman. Elizabeth, kapal yang dikendarai Hollman, saat itu sedang singgah di Anyer untuk mengisi persediaan logistik. Mereka tengah berada dalam perjalanan pulang ke Jerman setelah beberapa lama bertugas di Tiongkok dan Jepang.

Menurut Simon Winchester, Kapten Hollman adalah orang Eropa pertama yang melihat awal letusan dan menuliskan laporannya. Erupsi pertama terjadi pada pukul 10.30 pagi.“Kami melihat sebuah awan kumulus putih naik dengan cepat dari pulau itu. Awan itu nyaris vertikal, dan setelah sekitar setengah jam ia mencapai ketinggian sekitar 11.000 meter. Di situ ia mulai menyebar seperti sebuah payung, mungkin karena ia sudah mencapai ketinggian angin anti-pasat, sehingga tak lama kemudian hanya sebagian kecil dari langit biru itu yang tampak di cakrawala,” tulis Kapten Hollman dalam laporannya sebagaimana dikutip Winchester (hlm. 206).

Kini jelaslah penyebab getaran aneh yang dirasakan penjaga mercusuar Eerste Punt dan merisaukan Controleur Bayerinck. Pulau gunung api Krakatau yang selama ini dianggap telah padam rupanya masih aktif.

Kapal-kapal lain, baik sipil maupun militer, yang sedang berlayar atau berlabuh di sekitar Selat Sunda segera menyebarkan kabar erupsi Krakatau. Beberapa harinya, ketika erupsi tampak mereda, Gubernur Jenderal Frederik s’Jacob mengeluarkan perintah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi di Krakatau.

Seminggu pasca-erupsi, dengan menumpang kapal wisata Loudon, berangkatlah insinyur pertambangan A.L. Schuurman ke Krakatau. Dalam laporan resminya kepada pemerintah kolonial, Schuurman menyebut bahwa sebagian besar hutan di Pulau Krakatau telah hancur. Kondisi pulau pun belum cukup stabil untuk pengamatan lebih jauh.

“Hanya puncak yang tinggi [puncak Rakata] masih menyisakan warna hijau, tetapi lereng utara yang datar [lereng Perboewatan] tertutup oleh lapisan abu berwarna kelabu gelap, di sana-sini tampak pokok kayu telanjang sebagai sisa dari hutan sangat lebat yang sebelum ini menutupi pulau itu,” tulis Schuurman sebagaimana dikutip Winchester (hlm. 223).

Pengamatan kedua dilakukan oleh Kapten H.G.J. Ferzenaar dari Angkatan Darat Belanda pada 11 Agustus. Selama dua hari berturut-turut, Kapten Ferzenaar mengamati Krakatau yang tiga kawahnya kini makin aktif. Ferzenaar juga menemukan setidaknya 14 lubang fumarol di seantero pulau (hlm. 228).

Siapa sangka bahwa Kapten Ferzenaar adalah orang terakhir yang melihat Pulau Krakatau dalam bentuknya yang utuh. Dialah yang menggambar bentuk terakhir Pulau Krakatau setelah eksis kurang lebih 60.000 tahun. Dua minggu kemudian, 26 Agustus 1883, tepat hari ini 135 tahun silam, pulau gunung api Krakatau meledak.

Setara Ribuan Bom Atom

Tahun 1300 pada Nabi kita/Kekasih Allah, Tuhan semata/Pada bulan Syawal pula dikata/Hari 22 sudahlah nyata/Hari Ahad nyatalah tentu/Pukul empat jam di situ/Berbunyi guruh menderu-deru/Dikatakan kapal apinya itu/Gaduhlah orang di dalam negeri/Mengatakan datang kapalnya api/lalu berjalan berperi-peri/Nyatalah Rakata empunya bunyi.

Demikianlah "Syair Lampung Karam" (SLK) menggambarkan awal dari kengerian pesisir Lampung kala Krakatau meletus. Syair sepanjang 375 bait karya Muhammad Saleh itu ditransliterasi oleh Suryadi dalam Syair Lampung Karam: Sebuah Dokumen Pribumi tentang Dahsyatnya Letusan Krakatau 1883 (2009, hlm. 33-34).

SLK ditulis dan diterbitkan tiga bulan pasca-erupsi. Dalam apa yang disebut teoritikus sastra sebagai “syair kewartawanan” itu, Muhammad Saleh dengan detil mengungkapkan pengamatannya selama dua hari erupsi. Saat itu, ia sedang berada di Tanjung Karang, Lampung. Tak lama kemudian, ia mengungsi ke Singapura (hlm. 18).

Warga pesisir tak hanya dihujani abu dan batu apung, namun juga dihajar gempa dan tsunami. Lagi-lagi, Muhammad Saleh merinci betapa kalutnya kampung-kampung pesisir yang diterjang tsunami setelah letusan pertama pada pukul 4.00 sore (hlm. 35-36):

Malam Isnin waktunya Isya/Lautan gemuruh ketika masa/Kheran ajaib kepada rasa/Penglihatan berubah dari biyasa/Serta pula dengan gelabnya/Tidak berhenti goncang gempanya/Bukannya bumi yang menggoncangnya/Gempa air laut nyata rupanya/Sebab api membawa kerasnya/Air di laut berkucak semuanya/Terkejutlah ia akan rupanya/Jadi bergoncang negeri dekatnya.

Menurut Suryadi, pengajar di Department of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania Universitas Leiden, hingga kini karya Muhammad Saleh adalah satu-satunya sumber pribumi yang akurat tentang erupsi kolosal Krakatau 1883.

Simon Winchester mencatat, erupsi Krakatau yang paling dahsyat terjadi pada keesokan harinya pukul 10.02 pagi. Seolah tak puas, selama 20 jam 56 menit sejak letusan pertama pada Minggu sore, Krakatau terus mengamuk. Tubuh gunung itu ambruk ke dasar laut, lalu memicu tsunami yang meluluhlantakkan pesisir Banten dan Lampung (hlm. 266).

Dalam Hidup Mati di Negeri Cincin Api (2013, hlm. 60) Ahmad Arif menerakan bahwa erupsi Krakatau saat itu berskala 6 dalam ukuran Volcanic Explosivity Index, hanya kalah dari letusan Tambora (1815) yang disebut-sebut sebagai erupsi paling mematikan dalam sejarah manusia modern.

Sebagai gambaran, erupsi Krakatau yang menjulang di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia itu berkekuatan setara 21.574 bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Letusannya dilaporkan terdengar hingga Kepulauan Mauritius yang berjarak 4.800 km dari lokasi. Tsunami yang ditimbulkan Krakatau menghancurkan sekira 163 desa dan menewaskan 36.417 penduduk di pesisir Lampung dan Banten. Jalaran tsunaminya terjauhnya bahkan mencapai Port Elizabeth di Afrika Selatan.

Seolah mengulangi sejarah, hari-hari ini Anak Krakatau kembali aktif. Meski kecil kemungkinan akan meledak seperti leluhurnya pada 1883, kewaspadaan tak semestinya dikendurkan. Bagaimanapun, kita hidup di bawah naungan gunung api.

Oleh sebab itu, kritik Ahmad Arif (hlm. 64) layak juga diperhatikan: “Anak Krakatau bagi kebanyakan orang hanyalah tontonan, dan batu pijar yang kerap dilontarkannya seolah kembang api tahun baru yang sama sekali tidak berbahaya. Sejarah kehancuran itu sudah terkubur di dalam ingatan masyarakat. [...] Ingatan pendek dan kurangnya pengetahuan adalah musuh abadi kesiapsiagaan.

Editor: Windu Jusuf