tirto.id - Ketika hari-hari yang sedang dilalui terasa semakin sulit, menengok masa lalu kadang menjadi pelipur. Apabila laku buka puasa bersama di tempat-tempat niaga kuliner telah menjadi seremoni yang kering, gelaran midnight sale yang kalap melumpuhkan akal, parade mudik hanya perhitungan angka-angka celaka, dan pertanyaan “kapan kawin” di hari lebaran mulai menjadi teror, maka istirahatlah. Ramadan bukan bulan kurang ajar, juga lebaran, setidaknya di masa lampau.

Di tengah deru kendaraan yang memanjang menuju kampung halaman, yang beberapa hari kemudian bergerak kembali ke kota-kota besar, dan lamat-lamat tadarus Al Quran dari masjid dan surau yang mulai kosong, kiranya membaca buku yang diliputi nostalgia bisa menjadi titik henti. Setidaknya ada satu kesadaran bahwa waktu tak sepenuhnya tergesa menggerus ke depan, namun ada yang tersisa di bilik-bilik ingatan.

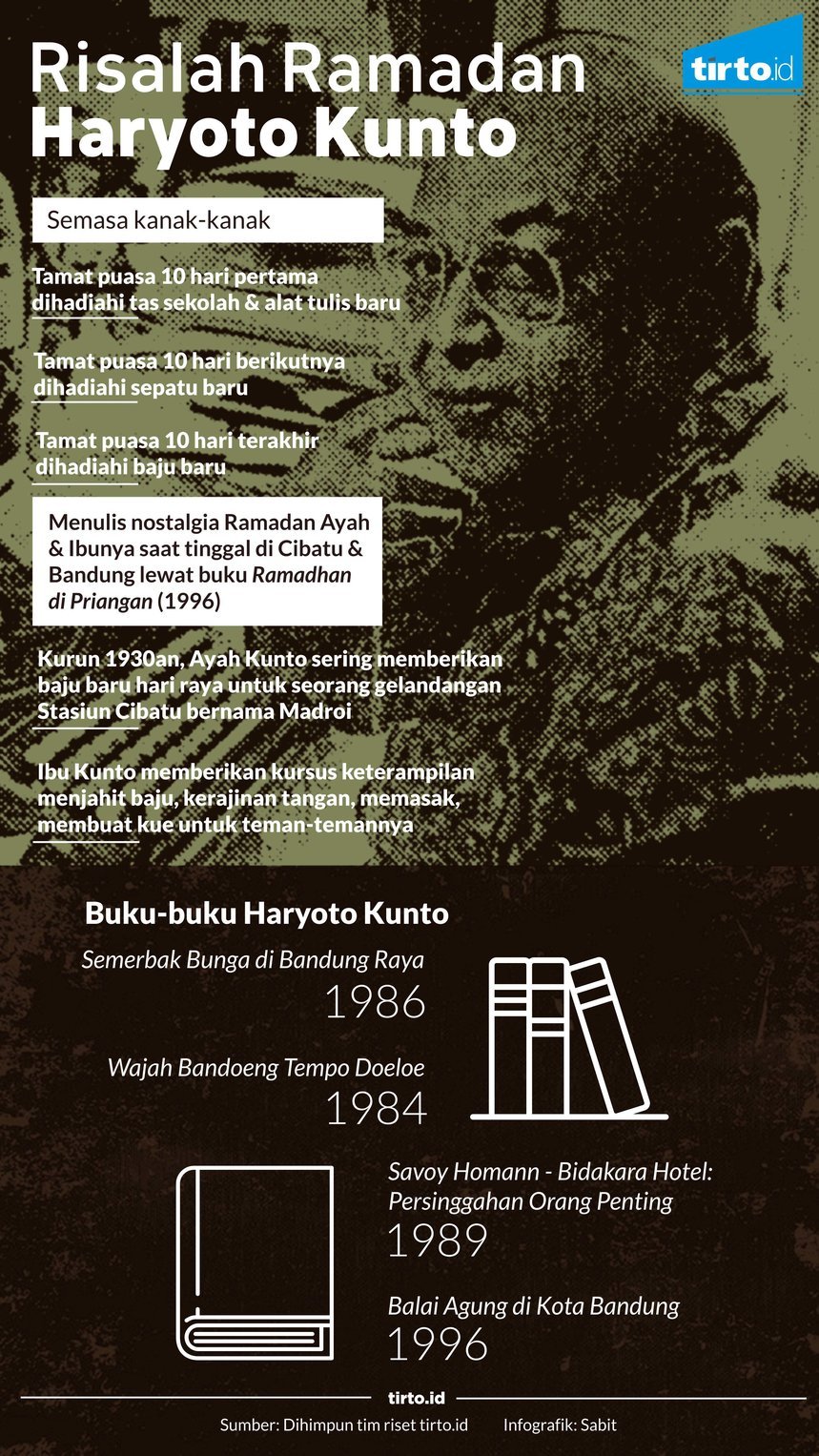

Setiap orang tentu mempunyai pengalaman yang berlain-lainan, termasuk dalam merayakan lebaran, atau setidaknya ada suatu masa di mana jejak perayaan masa lalu ditulis, lalu diwariskan kepada generasi berikutnya melalui catatan. Haryoto Kunto misalnya, penulis yang dijuluki "Kuncen (juru kunci) Bandung" itu menggali kisah-kisah masa lalu dan pengalamannya sendiri. Dengan mencatatnya, lebaran tak sebatas dirayakan kemudian berlalu.

Kebiasaan mengenakan pakaian baru di hari lebaran, terutama anak-anak, telah berlangsung puluhan tahun. Bocah-bocah yang secara daya tahan tubuh belum sepenuhnya sama dengan orang dewasa dalam menjalankan puasa, demi latihan, kerap diiming-imingi hadiah.

“Bila anak-anak tamat puasa 10 hari pertama dapat insentif dibelikan tas sekolah beserta alat tulis lengkap. Tamat puasa 10 hari berikutnya dapat bonus sepatu baru. Dan ganjaran puasa 10 hari terakhir berupa satu stel baju baru. Jadi kalau di hari lebaran di rumah ada anak yang mengenakan pakaian bubututan (jelek), jelas dia tidak tamat puasanya,” tulisnya mengenang masa kecil.

Menurut penulis yang lahir pada tahun-tahun terakhir zaman kolonialisme Belanda ini, di beberapa daerah di Tatar Sunda ada satu buah tutur yang berbunyi, “Na ngahina teuing, kawas ka jelema nu teu dipitrahan baé.” (Kenapa menghina, seperti memandang kepada orang yang tidak membayar fitrah saja.”

Menjelang lebaran, ketika kewajiban membayar zakat fitrah mulai tiba, sudah menjadi adat kebiasan di kampung-kampung orang Sunda tempo dulu bahwa akan merasa hina jika tidak mampu membayar zakat fitrah. Tak heran jika warga yang paling miskin sekalipun mengusahakan sebisa mungkin untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dari sinilah buah tutur tersebut lahir.

Awal abad ke-19, selain zakat fitrah, Masjid Kaum Bandung (sekarang Masjid Raya Bandung) juga menerima zakat bumi dan zakat kerbau. Bagi penduduk kaya yang memiliki lebih dari 30 kerbau, di luar jumlah kerbau penghela pedati kopi, harus membayar zakat sebesar 5 Rijksdaalders (1 Rijksdaalders = Rp 1,50). Atau untuk setiap 10 kerbau yang dimiliki harus membayar zakat sebesar satu Dukat Emas setiap tahun.

Karena zaman werit atau rawan, banyak begal di jalan, maka perjalanan dari Onder-distrik ke Dayeuh Bandung sangat rawan jika membawa uang tunai. Sebagai gantinya, warga akhirnya lebih suka membawa kerbau untuk membayar zakat. Setiap menjelang lebaran, kerbau-kerbau itu dikumpulkan di alun-alun halaman Masjid Kaum Bandung. Hal tersebut tentu saja membuat alun-alun dipenuhi kotoran kerbau, sementara tak lama lagi alun-alun akan dipakai untuk salat Ied. Maka pengurus masjid akan bekerja keras membersihkan “bonus” zakat tersebut.

Haryoto Kunto, orang Jawa kelahiran tahun 1940 yang lahir dan menghabiskan hidupnya di Priangan, menyampaikan kisah tersebut dalam buku yang telah menjadi klasik, Ramadan di Priangan. Ia yang ayahnya bertugas sebagai ambtenaar Staats-Spoorwegen, merekam Ramadan dan lebaran masa lampau di Cibatu dan Bandung, dua daerah dari beberapa daerah sepanjang jalur kereta api tempat ayahnya bertugas.

Menurut penuturan ayahnya ketika ditugaskan di Cibatu, Garut, pada 1934, di stasiun Cibatu kerap dijumpai seorang gelandangan bernama Madroi yang berperilaku edan eling (kurang waras). Kalau pikirannya sedang waras, ia tak ubahnya seperti orang normal pada umumnya. Tanpa disuruh siapa pun ia akan membersihkan sampah di peron, selokan, dan toilet stasiun, juga menyiram bunga-bunga. Jika lebaran datang, ayahnya selalu memberi Madroi baju baru untuk hari raya.

“Modelnya seperti sandang pengantin sunat, dengan peci berhias asesoris pita warna emas yang dibeli di toko sandang Bawean di Pasar Baru. Namun untuk kesempatan ini, ayah memesan pakaian pengantin Jawa dari Yogya, lengkap dengan selop dan topi kuluknya, seperti busana bangsawan Mataram,” tulis Haryoto Kunto.

Cibatu di tahun itu masih sunyi, dan ibunya merasa bosan. Atas inisiatif ibunya, istri para pegawai Staats-Spoorwegen diberi kursus keterampilan menjahit pakaian, kerajinan tangan, memasak, dan membuat kue. Khusus untuk kursus membuat kue diadakan di bulan puasa.

Pada bulan Ramadan 1934, sehari sebelum lebaran, ibu-ibu tersebut bersepakat untuk membuat masakan dan kue-kue serta camilan lainnya untuk diarak keliling kota. Setelah zuhur, persiapan pawai hampir rampung. Sebelum rombongan pawai makanan bergerak, Madroi dimandikan dan didandani.

“Setelah rampung mandi, Madroi dihias, diberi pupur sedikit, dicukur gundul kepalanya, disiram minyak harum si Nyongnyong yang nyegak baunya, lalu akhirnya dikenakan busana kebesaran bangsawan Mataram dengan segala macam aksesorisnya. Sambil menunggu acara dimulai, Madroi dengan tenang mengisap nikmat sebatang Sigago (cerutu merek Chicago) pemberian ayah,” tambahnya.

Setelah asar, pawai mulai bergerak. Gegap gempita sekali itu menghunjam Cibatu yang sunyi. Bebunyian dimainkan: terompet, dogdog, angklung, kendang, dan rebana. Warga membawa lampion dan obor yang menerangi jalan. Madroi duduk di atas kursi yang dipikul oleh empat orang. Rute pawai makanan menjelang malam takbiran tersebut ditempuh sampai Sasak Beusi, jalan menuju Limbangan atau Malangbong.

Meski lahir dan menghabiskan seumur hidupnya di Tatar Sunda, namun Haryoto Kunto yang banyak menulis buku tentang Bandung seperti Semerbak Bunga di Bandung Raya, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, Savoy Homann Persinggahan Orang Penting, Balai Agung di Kota Bandung, Tempo Doeloe Cepat Berlalu, dan Bandung Penuh Sanjung, kiranya tak berani untuk menulis dalam bahasa Sunda. Tak seperti Sjarif Amin dan Us Tiarsa yang menulis memoarnya dalam bahasa Sunda, ia yang memang Jawa barangkali menyadari atau mengalami kepelikan bahasa Sunda yang tak sepenuhnya ia kuasai.

Selain itu, jika kisah yang dituturkan bukan merupakan pengalaman pribadi atau cerita dari orangtuanya, Kuncen Bandung kerap tak mencantumkan sumber tulisan.

Buku Ramadan di Priangan yang ditulisnya juga memuat sebuah fragmen yang sangat menarik. Fragmen itu terjadi pada 1930-an. Ramadan sudah di pengujung. Para alim ulama mengamati cakrawala, hendak melihat sabit pertama bulan Syawal. Namun mendung dan rintik hujan menghalangi pemandangan. Beduk menyambut lebaran sudah bertalu-talu, namun ketika matahari sudah tenggelam, bulan tak kunjung terlihat. Apalagi Bandung yang letaknya jauh dari garis pantai tentu menyulitkan untuk melihat sekelumit bulan di cakrawala.

Masyarakat menunggu. Persiapan menyambut hari raya belum dilakukan. Sekira pukul sepuluh malam, barulah Opas Kabupaten dan petugas Kaum berkeliling kampung sambil memukul gong kecil, sembari mengumumkan bahwa esok hari adalah lebaran.

Bandung yang tadinya masih diselimuti keraguan soal kapan lebaran, esok atau lusa, seketika meledak dalam kemeriahan. Ibu-ibu berlarian ke pasar yang mendadak dibuka untuk membeli bahan makanan, sementara bapak-bapak sibuk mencari Lebe atau Amil buat membayar zakat fitrah.

Rupanya berita tentang terlihatnya bulan dari daerah-daerah pesisir seperti Tanjung Kait di Banten, pesisir Cianjur, dan Jakarta datang terlambat. Tahun 1930-an, komunikasi belum lancar jaya seperti sekarang.

Penulis: Irfan Teguh

Editor: Zen RS