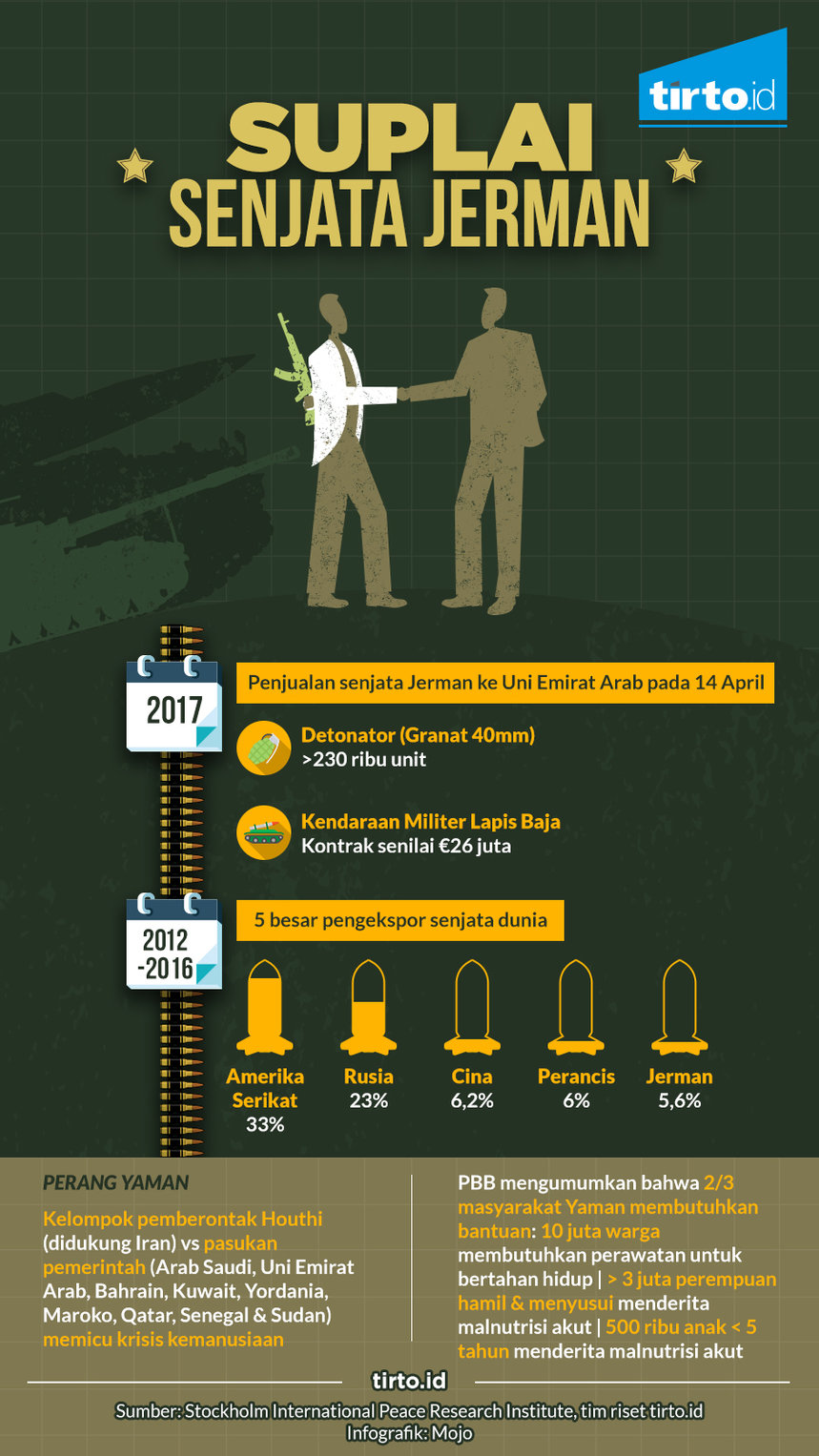

tirto.id - Pemerintah Jerman telah menyetujui penjualan 203.448 unit detonator untuk granat 40 mm kepada Uni Emirat Arab. Persetujuan lain adalah kontrak senilai 26 juta euro untuk lapis baja kendaraan militer Uni Emirat Arab.

Puluhan ribu detonator tersebut diproduksi oleh Junghans Microtec, perusahaan yang berbasis di Rottweil (negara bagian Baden-Württemberg), sementara proyek pelapisan baja kendaraan militer akan dijalankan oleh Dynamit Nobel Defence yang berbasis di Burbach (negara bagian Nordrhein-Westfalen).

Semua kesepakatan menyangkut senjata, termasuk ekspor senjata, harus melalui persetujuan Dewan Keamanan Jerman yang termasuk di dalamnya adalah Angela Merkel dan menteri-menteri utama. Sementara yang mengelola penjualannya adalah Kementerian Ekonomi Jerman.

Kementerian Ekonomi Jerman sendiri berada di bawah naungan SPD, yang pada pemilu terakhirnya (2013) berjanji untuk mengekang penjualan penjualan senjata Jerman. Bersama dengan CDU dan CSU, SPD adalah bagian dari partai koalisi pemerintahan.

Dengan terjalinnya kesepakatan dengan Uni Emirat Arab ini, pemerintah Jerman mengabaikan kebijakannya sendiri. Pemerintah Jerman memiliki kebijakan untuk tidak menjalin kesepakatan senjata yang berpengaruh negatif terhadap krisis kemanusiaan. Jerman telah terlibat langsung dalam konflik Yaman dengan mempersenjatai Uni Emirat Arab.

“Lagi-lagi pemerintah meloloskan pengiriman peralatan militer ke negara yang terlibat perang di kawasan Teluk,” ujar Agnieszka Brugger, juru bicara kebijakan pertahanan partai Die Grünen. “Alih-alih akhirnya menghentikan seluruh kesepakatan senjata dengan negara-negara yang terlibat dalam perang di Yaman, CDU dan SPD malah lagi-lagi mengabaikan pedoman ekspor senjata Jerman.”

Ancaman Bencana Kelaparan

Perang di Yaman bukan hanya telah merenggut lebih dari sepuluh ribu jiwa. Konflik yang melibatkan kelompok pemberontak Houthi (yang didukung oleh Iran) dan pasukan pemerintah (yang didukung oleh koalisi beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Yordania, Maroko, Qatar, Senegal, dan Sudan) juga memicu krisis kemanusiaan.

Serangan koalisi tidak hanya menghancurkan pangkalan-pangkalan kelompok pemberontak, tetapi juga pasar, rumah sakit, sekolah, dan pemakaman (serangan 8 Oktober 2016 ini menewaskan 140 masyarakat sipil sekaligus), dan pelabuhan. Hancurnya Pelabuhan Hudaydah yang merupakan jalur pangan pada Agustus 2016 meningkatkan ancaman bencana kelaparan.

Sebuah negara baru dinyatakan menderita bencana kelaparan jika ketiga kriteria ini terpenuhi: satu dari lima rumah dalam satu wilayah tertentu mengalami kekurangan makanan yang parah, lebih dari 30 persen populasinya menderita malnutrisi akut, dan setidaknya dua orang untuk setiap sepuluh ribu orang meninggal per hari. Bersama tiga negara lain (Nigeria, Somalia, dan Sudan Selatan), Yaman adalah negara yang terancam menderita bencana kelaparan.

Pada Februari, PBB mengumumkan bahwa dua per tiga masyarakat Yaman (nyaris 19 juta orang) membutuhkan bantuan. Sepuluh juta di antaranya benar-benar membutuhkan perawatan untuk bertahan hidup. Lebih dari tiga juta perempuan hamil dan menyusui menderita malnutrisi akut, kondisi yang juga diderita setengah juta anak berusia di bawah lima tahun.

Bulan lalu PBB juga menyatakan bahwa mereka membutuhkan dana sebesar 4,4 juta dolar AS untuk mengirimkan makanan, air bersih, dan obat-obatan ke empat negara yang terancam bencana kelaparan. Untuk Yaman, dari seluruh dana yang dibutuhkan, baru delapan persen yang terkumpul.

Waktu yang tersisa tidak banyak. Juga di bulan Maret, Komite Palang Merah Internasional menyatakan bahwa hanya tersisa tiga hingga empat bulan sebelum salah satu atau semua dari keempat negara tersebut benar-benar dilanda bencana kelaparan.

Posisi Jerman Menyangkut Krisis Kemanusiaan dan Perdagangan Senjata

Posisi Jerman menyangkut krisis kemanusiaan ini tidak jelas. Kepada jutaan orang yang menyelamatkan diri dari konflik di Suriah dan negara-negara Afrika, mereka membuka pintu selebar-lebarnya. Jerman juga termasuk yang paling vokal menyuarakan agar negara-negara Uni Eropa lain mengambil pendekatan yang sama dalam menangani krisis pengungsi. Namun, mereka ambil bagian dengan menjalin kesepakatan jual-beli senjata dengan negara yang terlibat konflik.

Menuduh Jerman oportunis dengan mencari keuntungan finansial dari bisnis senjata juga tidak sepenuhnya tepat sasaran. Sejak November tahun lalu, Jerman sudah menolak sebelas permohonan ekspor senjata dari Turki. Padahal sebagai rekan Jerman di NATO, larangan ekspor senjata ke Turki tidak seketat pedoman ekspor senjata ke, misalnya, Timur Tengah dan Asia. Hal ini dipengaruhi oleh memburuknya hubungan bilateral Jerman-Turki belakangan.

Menyoal penolakan ini, Kementerian Ekonomi bahkan menyatakan kekhawatiran mereka tentang penggunaan senjata Jerman untuk penindasan oleh pemerintah Turki. “Kepentingan untuk memperhatikan hak asasi manusia secara khusus penting dalam penerimaan permohonan ekspor senjata,” ujar staf Kementerian Ekonomi Jerman..

Posisi Jerman dalam perdagangan senjata di seluruh dunia, cukup jelas. Menurut hasil penelitian yang dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute, Jerman termasuk dalam lima besar pengekspor senjata pada periode 2012-2016. Dengan 5,6%, Jerman hanya di belakang Perancis (6%), China (6,2%), Rusia (23%), dan Amerika Serikat (33%).

Nilai perdagangan senjata Jerman tahun lalu mencapai 6,88 miliar euro. Itu merupakan penurunan dari tahun sebelumnya, (pada 2015 nilainya mencapai 7,86 miliar euro) namun masih merupakan yang tertinggi kedua sejak reunifikasi. Jerman menorehkan catatan ini pada masa jabatan Menteri Ekonomi Sigmar Gabriel (2013 – 2017; merangkap wakil kanselir, 2013 – sekarang) dari partai SPD, satu dari tiga partai koalisi pemerintahan.

Penulis: Taufiq Nur Shiddiq

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti