tirto.id - Seorang perempuan setengah baya berpotongan rambut pendek, berkacamata, berbadan cukup tambun duduk di depanku. "Baby Riona," katanya memperkenalkan diri. Tatapannya sejenak menerawang sebelum kembali mengucap kalimat selanjutnya.

“Saya pasien HIV positif yang juga menderita Hepatitis C, selama 15 tahun ini saya tak bisa akses obat karena mahal.”

Baru sekitar dua bulan terakhir pemerintah mulai mendatangkan obat hepatitis C. Ia sumringah, walaupun untuk mendapat obat tersebut ia harus menjalani tes laboratorium yang memakan biaya hampir Rp 6 juta.

“Tidak masalah tes lab mahal, karena obatnya gratis. Tapi ternyata obat gratis tak cocok dengan HIV seperti saya.”

Tak Mudah Mendapat Obat

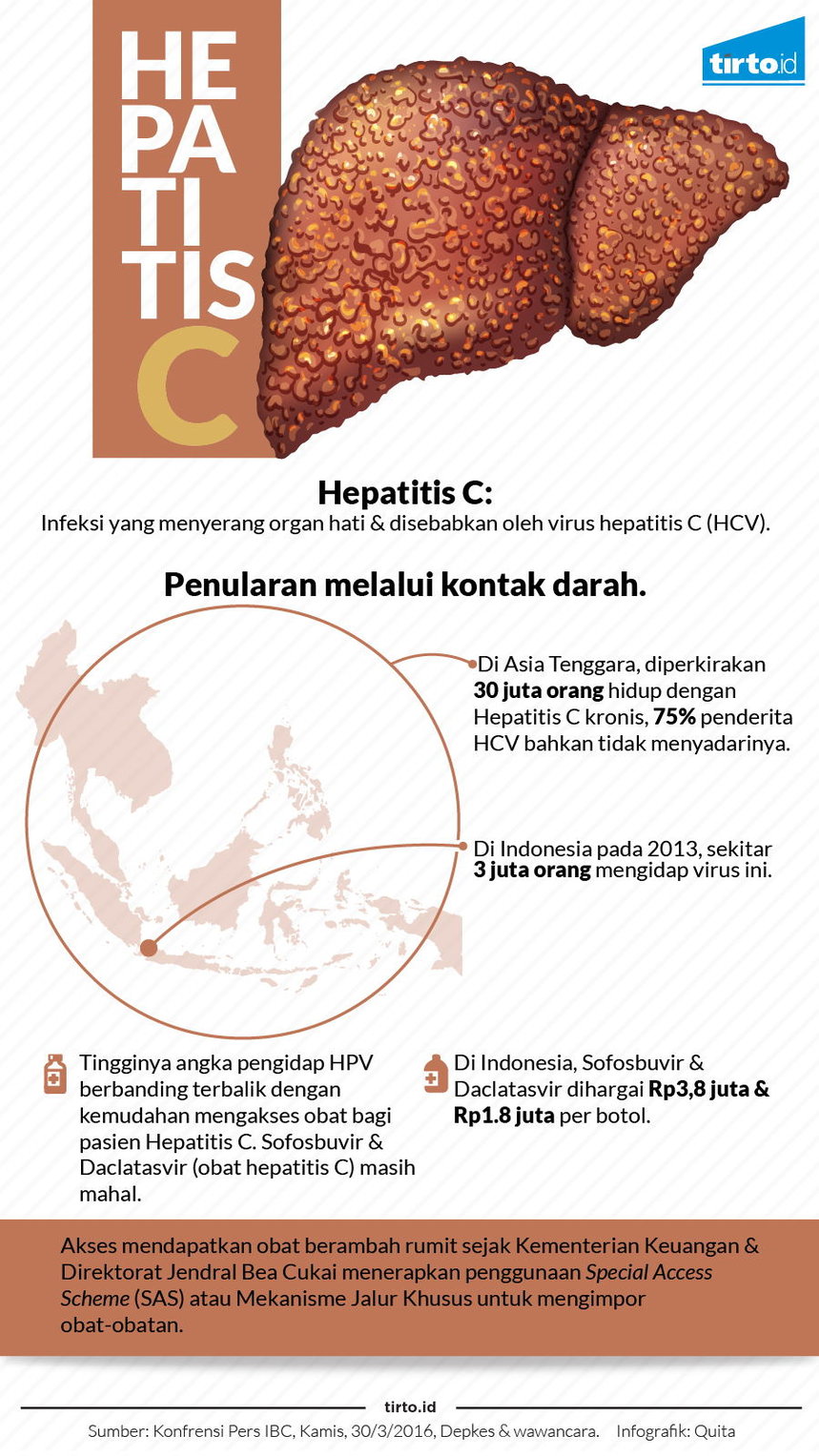

Hepatitis C adalah infeksi yang utamanya menyerang organ hati dan disebabkan oleh virus hepatitis C (HCV). Penularan virus Hepatitis C terjadi akibat kontak darah, seperti pemakaian jarum suntik bergilir, peralatan medis tidak steril, atau transfusi darah.

Di Asia Tenggara, diperkirakan 30 juta orang hidup dengan Hepatitis C kronis. Setiap tahunnya, Hepatitis C menyebabkan 500 ribu kasus baru dan 160 ribu kasus kematian. Sebanyak 75 persen penderita HCV bahkan tidak menyadari status mereka. Sementara di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) 2013 memperkirakan ada sekitar 3 juta orang Indonesia mengidap virus ini.

Tingginya angka pengidap HCV berbanding terbalik dengan kemudahan mengakses obat bagi pasien Hepatitis C. Meskipun versi generik dari obat Hepatitis C, yakni Sofosbuvir dan Daclatasvir telah mendapat izin edar dari pemerintah dan masuk dalam Formularium Nasional (Fornas) sejak Juli 2016. Namun, obat ini tidak otomatis menjadi banyak tersedia di Indonesia dengan harga yang terjangkau dan cocok untuk semua kondisi pasien.

Misal yang terjadi dengan Baby, dengan HIV positif dan Hepatitis C, perempuan ini tak bisa memakai standar obat dan perawatan infeksi virus Hepatitis C yang disediakan pemerintah. Sebab kombinasi pegylated interferon alfa dan ribavirin oral tidak cocok dengan kondisinya.

Membeli sendiri Sofosbuvir yang sesuai dengan kondisinya juga berat bagi Baby karena harganya luar biasa mahal. Di Indonesia, Sofosbuvir dan Daclatasvir tersedia dengan harga tak kurang dari Rp3,8 juta dan Rp1,8 juta per botol. Harga sepaketnya bisa mencapai Rp6 juta untuk konsumsi selama sebulan.

Akses mendapatkan obat juga tambah rumit sejak dua bulan lalu Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Bea Cukai menerapkan penggunaan Special Access Scheme (SAS) atau Mekanisme Jalur Khusus untuk mengimpor obat-obatan.

SAS adalah izin yang dikeluarkan oleh BPOM dan Kemenkes terhadap pembelian obat tanpa izin edar dari luar negeri untuk kebutuhan obat segera perseorangan. Dalam konferensi persnya, Perwakilan Indonesia Buyers Club (IBC), Sindi Putri mengatakan, persyaratan dalam SAS malah menghambat distribusi obat secara cepat.

SAS hanya diperuntukkan bagi perorangan dengan penggunaan izin sekali pengiriman obat dan tidak dapat digunakan berkali-kali. Jika ingin membeli obat lagi, izin baru SAS harus kembali dibuat. Sejatinya, IBC menginginkan izin SAS bisa diberlakukan untuk kelompok dan penggunaannya secara berulang.

"Banyak sekali proses atau alur untuk mendapatkan izin SAS ini jika dilakukan perorangan, apakah akan berbelit-belit, karena tidak mungkin satu sampai tiga hari sampai," kata Sindi.

Padahal dalam WTO telah menjamin pembelian pribadi paket obat dalam jumlah kecil seperti yang tertuang dalam pasal 60 Trade-Related Aspects on Intelectual Property Rights (TRIPS). Pasal tersebut menjamin minimum impor setiap negara yang menjadi anggota WTO.

“…dapat mengecualikan jumlah kecil barang yang sifatnya non-komersil dalam barang pribadi wisatawan atau dikirim dalam paket kecil.”

Sayang, klausul ini tak berlaku di Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO. Terdapat aturan dan birokrasi yang harus dilalui oleh pasien untuk memenuhi hak atas kesehatannya dalam hal ini melalui mekanisme SAS.

Obat Ilegal

Birokrasi berbelit dan ketersediaan obat yang sulit hampir membuat Irwandy Widjaja frustrasi. Obat tersebut harus segera dikonsumsi, sementara distribusinya terhambat oleh alur birokrasi dan regulasi. Sama seperti Baby, Irwandy juga salah satu ODHA yang tak bisa mengonsumsi obat generik Hepatitis C dari pemerintah.

“Saya lebih mungkin mati karena Hepatitis C, kesulitan mendapatkan obat Hepatitis yang tepat, dibanding karena AIDS,” katanya.

Pria ini kemudian mengambil jalan pintas yang berisiko, menyelundupkan obat dari India. Tahun 2005 ia mulai pergi ke India membeli obat Hepatitis C untuk 6 bulan dan membawa sendiri obat tersebut ke Indonesia.

“Mau bagaimana lagi, teman-teman saya membutuhkan obat, sementara obat itu belum ada di Indonesia. Saya berikan kepada 4 orang teman, tiga berhasil sembuh dan hanya satu yang mengulang terapi.”

Selagi melanjutkan cerita, Irwandy membuka ritsleting tas yang sedari tadi dibawanya. Sekitar 40 botol selundupan cairan obat Hepatitis C ia perlihatkan, 40 botol tersebut ia klaim mampu untuk menyelamatkan kurang lebih 10 nyawa.

Namun, aksinya dalam menyelundupkan obat tak melulu berhasil. Beberapa waktu lalu, obat selundupan Irwandy tak bisa menembus bea cukai. Akibatnya, sekitar 90 botol obat yang sudah dipesan oleh beberapa pasien Hepatitis C di Indonesia terpaksa kembali ke negara asalnya, India.

Sementara menunggu usulan keringanan dalam mendapat perizinan SAS, Irwandi bertekad terus menolong sesama penderita Hepatitis C dengan tetap menyelundupkan obat. Sejauh ini, salah satunya melalui obat selundupannya, IBC telah mampu menolong kesembuhan 100 pasien Hepatitis C.

"Daripada saya nunggu mati, mending saya ambil risiko. Ini bentuk kenekadan yang kami ambil untuk membantu teman-teman,” ujarnya bersungut.

Penulis: Aditya Widya Putri

Editor: Maulida Sri Handayani