tirto.id - Pada 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia. Tepat sebelum fajar menyingsing, tentara Nazi muncul dari seluruh penjuru Polandia. Lewat Prusia, di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Jerman, juga lewat Silesia yang dibantu pasukan Slowakia. Serangan pada hari pertama itu juga membombardir kota Wielun yang menewaskan hampir 1.200 orang.

Dua hari kemudian, Perancis, India, Australia, dan Selandia Baru menyatakan perang terhadap Jerman. Amerika Serikat, musuh bebuyutan Uni Soviet memilih netral dan menunggu waktu yang tepat untuk mencaplok Polandia dan menghajar Nazi. Mereka memilih absen dulu jadi aktor utama dalam perang yang dikenal sebagai Perang Dunia II itu. Konon, hal ini yang membuat AS berhasil melewati masa Depresi Besar, sebuah krisis ekonomi terbesar dalam sejarah Paman Sam.

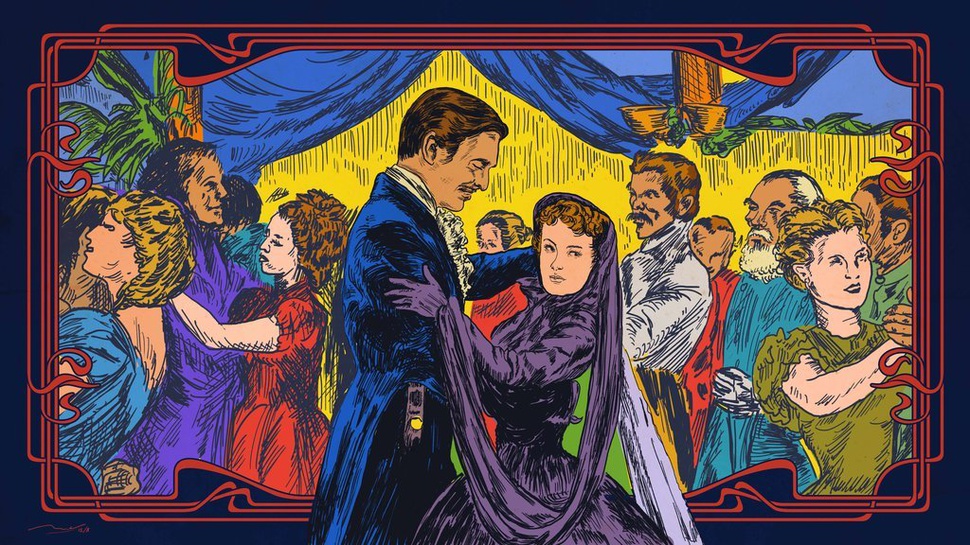

Pada tahun yang sama, Gone with the Wind (selanjutnya disebut GWTW) rilis. Tepat hari ini, 15 Desember 1939, film yang diadaptasi dari novel karangan Margaret Mitchell itu jadi tontonan rakyat Amerika yang oleh masyarakat hari ini dijuluki Generasi Depresi Besar.

Mereka adalah orang-orang yang hidup di era Perang Dunia II, ketika ekonomi AS masih berusaha diperbaiki Presiden Franklin D. Roosevelt. Mereka pula yang jadi generasi pertama penonton GWTW: orang-orang yang menahbiskan film ini sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa, yang biasanya disusul oleh The Godfather, E.T, Ikiru, The Wizard of Oz, Singin’ in the Rain, dan It’s Wonderful Life.

Film berdurasi 234 menit ini disambut baik ketika dirilis. Para kritikus pada masa itu memuji kesetiaan film karya sutradara Victor Fleming ini pada novel aslinya, yang akhirnya berdampak pada durasi film.

The New York Times memuji cara bertutur dan cita-cita ambisius menghadirkan GWTW ke layar lebar. “Ceritanya menarik (dan) dituturkan secara indah,” tulis kritikus Frank Nugent. Franz Hoellering dari The Nation juga memuji kualitas lakon para aktornya, dan keberanian sang produser David Selznick yang menurutnya perlu dapat pengakuan.

Bukan cuma dari kritikus, GWTW juga dicintai penonton AS yang waktu itu sebenarnya terlalu miskin untuk menonton film. Dengan bujet 3,85 juta Dolar AS, Selznick berhasil untung besar hingga memperoleh lebih dari 390 juta dolar AS. Pada masanya, GWTW adalah film dengan pendapatan terbesar, yang jika dikonversi ke nilai mata uang sekarang juga masih jadi salah satu film paling laku sepanjang sejarah, sejajar dengan Titanic, Star Wars, dan Avatar.

Film ini bukan cuma sukses besar dari segi laba. GWTW menang 10 Academy Awards dari 13 nominasi pada Oscar ke-12l memborong nominasi Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Naskah Adaptasi Terbaik, Aktris Terbaik, dan Aktris Pendukung Terbaik.

Tiga puluh delapan tahun kemudian, pada 1977, American Film Institute memilih GWTW sebagai film paling populer di AS. Pada 1998, film ini bahkan masuk ke dalam daftar 100 Film Terbaik sepanjang masa dan menempati ranking keempat. Meski pada 2007 posisinya turun ke peringkat enam, GWTW terbukti masih terus diingat dan tak cuma lengket di ingatan Generasi Depresi Besar, tapi juga generasi selanjutnya.

Dikritisi Generasi Muda

Kisah cinta Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) dan Rhett Butler (Clark Gable) mungkin amat menarik bagi generasi Depresi Besar.

Latar Perang Dunia I yang dipakai GWTW bisa jadi dagangan nostalgia yang berhasil menarik perhatian generasi itu untuk pergi ke bioskop, dan memengaruhi tetangga-tetangga mereka untuk ikut menonton. Drama berlarut-larut dalam tayangan lebih dari tiga jam itu mungkin adalah distraksi yang mereka butuhkan untuk sejenak melupakan perang.

“Perang!” kata Scarlett. “Tidakkah kalian laki-laki memikirkan sesuatu yang penting?”

Durasi yang terlalu lama dan berlarut-larut untuk ukuran film panjang yang normal, nyatanya tak memengaruhi banyak orang untuk jatuh cinta pada kisah cinta Scarlett dan Rhett. Setidaknya, buat mereka: generasi pertama penonton GWTW.

Namun, perubahan nilai yang terjadi seiring waktu membuat pesan film ini tak lagi sama. Tulisan Richard Schickel di The Atlantic, pada 1973, menyebut GWTW sejatinya tidak meninggalkan banyak hal untuk bisa disebut film yang baik. Menurutnya, tak ada dialog yang betul-betul bisa diingat dari film yang dibagi jadi tiga babak penting ini. Ia juga menilai sinematografi GWTW cuma cantik seperti gambar di kartu pos, tanpa punya esensi penting. Schickel sendiri adalah kritikus film yang biasa menulis untuk majalah Time, sejak 1965 sampai 2010.

Tak cuma secara teknis, pesan-pesan dalam GWTW juga dinilai tak lagi relevan buat jadi tontonan masa ini. Tahun lalu, ia ditarik dari Teater Orpheum di Memphis, AS, setelah rutin ditayangkan selama 34 tahun terakhir di sana karena dianggap sebagai tontonan yang kontennya tak sensitif pada isu rasisme.

Dalam Screen Saviors: Hollywood Fictions of Whiteness, film ini juga dikritik melanggengkan mitos-mitos Perang Dunia dan stereotipe orang kulit hitam di AS. Buku yang terbit 2003 silam ini menyebut GWTW sebagai sebuah propaganda sosial yang menyodorkan perspektif ideologi supremasi kulit putih pada masanya.

Karakter Mammy (Hattie McDaniel)—budak yang bekerja untuk keluarga Scarlett—juga pernah dikritik Walter Francis White, ketua Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang-orang Kulit Berwarna (NCCAP). McDaniel—yang akhirnya menang Oscar untuk Piala Aktris Pendukung Terbaik, dan jadi orang kulit hitam pertama yang menang Oscar—diolok-olok sebagai "Uncle Tom": terminologi yang biasa digunakan untuk menghina orang kulit hitam yang kelihatannya tunduk pada sistem segregasi kulit hitam dan kulit putih.

Namun, dalam Frankly My Dear, Gone with the Wind Revisited (2009), kritikus film Molly Haskell menulis bahwa McDaniel akhirnya mempertanyakan kualifikasi White dalam merepresentasikan orang-orang kulit hitam. Sebab, White sendiri punya warna kulit lebih terang karena masih keturunan campuran.

Masih dalam Frankly My Dear, Haskell juga mengkritisi salah satu adegan yang menurut hukum AS sekarang disebut “Perkosaan dalam Pernikahan”. Maksudnya, perkosaan yang terjadi dalam hubungan suami-istri, ketika salah satu pasangan dipaksa melakukan seks tanpa kesepakatan salah satu pihak.

GWTW memang memuat adegan ketika Rhett memaksa Scarlett, istrinya, untuk melakukan hubungan seks. Menurut Haskell, adegan itu bisa mengaburkan posisi korban. Pernyataan tidak dari Scarlett yang tidak didengar Rhett adalah masalahnya. Film juga membingkai alkohol sebagai penyebab perilaku Rhett, sementara Scarlett juga dibingkai menikmati seks itu keesokan paginya.

Menurut Haskell, kombinasi romansa dan pemerkosaan yang dibingkai adegan itu bisa melanggengkan fantasi perkosaan yang selama ini diciptakan oleh pria. Tentu saja hal itu tidak menguntungkan perempuan dan korban perkosaan pada umumnya.

Namun, di sisi lain, Haskell melontarkan argumen kuat bahwa Scarlett—sang tokoh utama—punya banyak sindiran terselubung pada budaya patriarki yang masih menjerat kaki perempuan hingga sekarang. Ia melihat karakter Scarlett punya keberanian yang tidak dimiliki perempuan-perempuan pada masanya. Ada sifat ‘tak taat pada aturan’ yang menonjol dari karakter Scarlett, meski tak gamblang, terutama sikapnya soal perang.

Terlepas dari kritik yang mengikuti eksistensinya, GWTW terbukti telah jadi legenda. Sejarah sudah mencatatnya jadi salah satu film yang terus dibicarakan dari generasi ke generasi, baik ataupun buruk.

Editor: Windu Jusuf