tirto.id - Seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19, pemerintah di seluruh penjuru dunia bergegas membuat kebijakan darurat untuk mengurangi laju penularan virus. Karena sifat virus yang mudah menyebar dan masih tergolong baru dalam dunia medis, langkah-langkah yang diambil pembuat kebijakan pun cenderung tegas dan membatasi ruang gerak individu. Namun, situasi genting ini rupanya justru dimanfaatkan oleh sejumlah pemimpin populis untuk memperkeruh kebebasan sipil di negaranya yang kondisinya sudah lama memprihatinkan.

Reporters Without Border mengindeks tingkat kebebasan pers negara-negara selama pandemi COVID-19. Dari sekian banyak contohnya, ada Presiden Jair Bolsonaro di Brazil yang dikabarkan memandang remeh kompetensi jurnalis dan mencurigai setiap berita buruk tentang COVID-19 dari dalam negeri. Di Filipina, Presiden Duterte yang selama ini dikenal suka mengancam jurnalis dengan hukuman mati kalau tidak menuruti pemerintah, meloloskan RUU untuk mempidanakan jurnalis yang meliput kasus COVID-19 di luar kepentingan negara. Sementara itu, State Information Service (SIS) di Mesir yang sejak 2017 memblok ratusan situs berita daring, mengusir koresponden The Guardian Ruth Michaelson karena mempublikasikan data ilmiah korban COVID-19.

Hungaria Menolak Cap Liberal

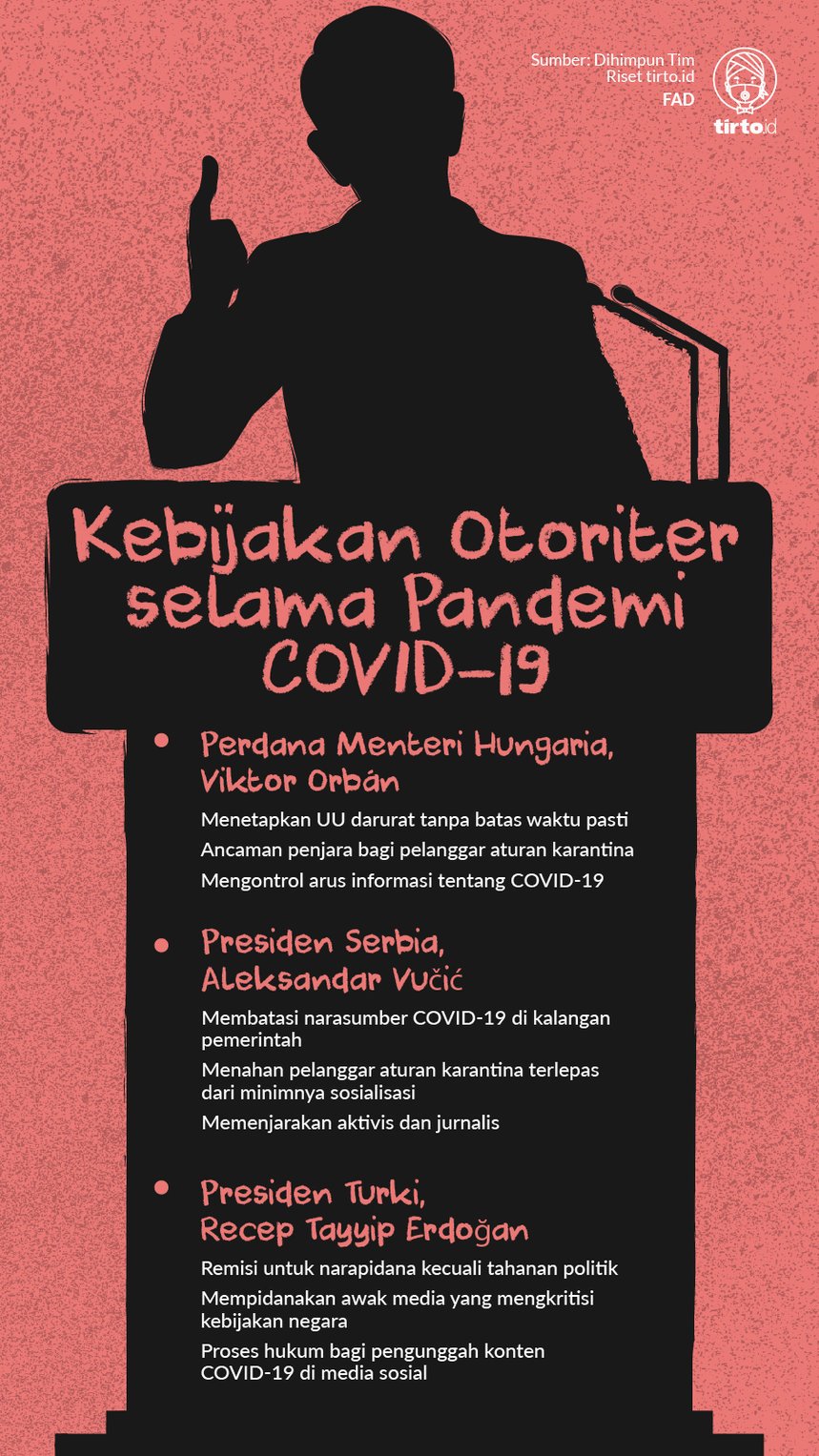

Akhir Maret lalu, Presiden Hungaria Janor Ader mengesahkan rancangan UU yang memberikan kekuasaan luar biasa selama masa pandemi kepada Perdana Menteri Viktor Orbán. Mandat ini, seperti diulas dalam Hungary Today, termasuk memberikan ancaman penjara bagi masyarakat yang melanggar aturan karantina, menyebarkan berita bohong atau memutarbalikkan fakta yang dapat menghambat proses penanganan COVID-19. AP News mewartakan, UU tersebut menuai kritik dari anggota partai oposisi Hungarian Socialist Party (MSZP) Tamas Harangozo dan Direktur bidang HAM Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Ingibjorg Solrun Gisladotti karena tidak mencantumkan batas waktu dalam penerapannya serta dikhawatirkan dapat memberangus suara media- independen.

Sejak runtuhnya Stalinisme di Hungaria tahun 1990, Viktor Orbán ikut meramaikan kancah politik praktis bersama partai berhaluan kanan Fidesz, dan sempat menjadi Perdana Menteri (1998-2002) sebelum akhirnya dilengserkan oleh kubu sosialis, MSZP. Terpilihnya kembali Orbán sebagai Perdana Menteri tahun 2010 menandai awal kemunduran demokrasi Hungaria. Sepanjang 2011, Orbán melakukan perubahan konstitusional yang kontroversial terkait peraturan keagamaan, pemilu, dan keuangan nasional. Amandemen dasar hukum negara tahun 2013 juga semakin menyudutkan lembaga peradilan serta kebebasan pers. Seperi dirangkum dalam artikel publikasi Library of Congress, perubahan tersebut di antaranya adalah pengurangan lingkup kekuasaan Mahkamah Konstitusi, peliputan berita kampanye oleh kalangan media pemerintah, serta pembatasan kebebasan berekspresi sebagai upaya melawan ujaran kebencian.

Terlepas dari itu, Encyclopaedia Britannica mencatat bahwa Orbán konsisten menjalankan kebijakan-kebijakan yang punya andil memuluskan jalannya untuk mempertahankan kursi pemerintahan pada pemilu 2014, seperti program pengetatan anggaran, penyesuaian pajak perbankan dan industri tertentu, dan keringanan tagihan layanan publik bagi seluruh warga negara.

Visi nasionalis dan otoritarianisme Orbán semakin kentara dalam pidato kenegaraan tahun 2014. Orbán bersikeras menjadikan Hungaria “illiberal” walaupun dikepung dalam lingkaran liberal-demokratis Uni Eropa. Dia memuji sistem politik “non-liberal democracies” atau bahkan yang tidak berbasis demokrasi maupun ide-ide Barat lainnya sembari mencontohkan kesuksesan Singapura, Cina, India, Rusia dan Turki dalam kompetisi ekonomi global. Ketika Uni Eropa dihadang krisis migran, Orbán secara blak-blakan menolak migran di negaranya. Seperti dikutip dari BBC, Orban menganggap mereka sebagai “masalah milik Jerman” karena Jerman-lah tujuan utama para pengungsi.

Kemenangan Orbán pada 2018 sebagai Perdana Menteri untuk keempat kalinya tidak terlepas dari keberhasilannya menciptakan narasi heroik bahwa nilai-nilai Kristiani bangsa Eropa harus dilindungi dari gerakan-gerakan Islamisme yang dicurigai berasal dari para migran. Seperti dilansir dari The Guardian, Orbán menganggap imigrasi tidak berguna bagi pembangunan nasional layaknya influenza menjangkiti tubuh manusia. Pada 2019 Orbán juga mengangkangi dunia pendidikan dengan mengontrol konten buku sekolah, termasuk seni dan sastra Hungaria, serta jaringan penerbitan.

Al Jazeera melaporkan adanya wacana bahwa status darurat negara dan mandat luar biasa Perdana Menteri akan dicabut pada akhir Juni ini. Walaupun demikian, perundang-undangan COVID-19 telah meninggalkan catatan kelam dalam sejarah demokrasi Hungaria terutama hak sipil untuk berpendapat dan memperoleh informasi di kala pandemi. Berdasarkan laporan Nations in Transit 2020 yang dihimpun oleh lembaga nirlaba Freedom House, lima belas tahun silam Hungaria berada di level demokratis yang menjanjikan, namun kini posisinya terjun bebas ke kategori hybrid regime.

Serbia, Calon Anggota Uni Eropa, Gemar Bungkam Media

Serupa dengan Hungaria, kualitas demokrasi Serbia di bawah Presiden Aleksandar Vučić, terutama dalam dunia pers, semakin memprihatinkan. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) melaporkan, sejumlah advokat HAM menilai respon pemerintah Serbia terhadap COVID-19 justru mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjadi dalih untuk melecehkan dan mengintimidasi jurnalis dan pengkritik pemerintah.

Jovana Popović dari Kota Kikinda ditahan selama tiga minggu karena melanggar aturan karantina. Padahal, ia tidak pernah mendapatkan perintah untuk isolasi mandiri. Sebelumnya, Popovic dikenal sebagai musisi-aktivis melalui lagu anti-rezim berjudul Bagra. Video klip musiknya, rilis Januari lalu, menampilkan cuplikan karikatur Presiden Vučić yang agak vulgar. Menurut laporan dari asosiasi sipil independen Serbia, Građanske Inicijative, Popović sempat mementaskan lagu tersebut dalam demonstrasi besar bersama kelompok oposisi dan di berbagai perhelatan protes lainnya di ibu kota negara, Belgrade.

Građanske Inicijative lebih lanjut mengungkapan bahwa penangkapan Popović ini dapat dinilai sebagai bentuk pembalasan politik oleh negara yang menyalahgunakan kekuasaannya selama kondisi darurat. OCCRP mencatat, hingga akhir Maret polisi telah mendakwa 678 orang (termasuk menahan 129 orang di dalamnya) karena tidak melakukan karantina. Banyak dari pembelaan mirip dengan yang dituturkan Popović, yakni tidak mendapatkan sosialisasi yang utuh tentang protokol kesehatan dari pemerintah.

Jaringan jurnalisme global dan independen yang berbasis di Austria, International Press Institute (IPI), mengkritik penangkapan jurnalis di Serbia dan meminta pihak berwenang untuk menangani kasus COVID-19 tanpa mengekang aktivitas jurnalisme. Sebagaimana dipaparkan dalam laman berita IPI, Ana Lalic ditahan di kantor polisi selama 48 jam karena melaporkan kurangnya alat perlindungan bagi tenaga medis di salah satu klinik kesehatan di Vojvodina. Lalic dituduh telah menimbulkan kepanikan dan kegaduhan, sampai-sampai polisi menyita laptop dan telepon genggamnya. Kru media dari stasiun televisi KTV, Daniel Radic dan Robert Bajtaiju, juga ditangkap polisi dan kameranya dirampas karena tuduhan melanggar protokol kesehatan saat akan mewawancarai walikota Zrenjanin, Saša Santovac, tentang rencananya mengadakan lelang terbuka untuk menyewakan tanah negara di tengah lockdown.

Akhir Maret lalu, pemerintah Serbia meloloskan dekrit yang memberikan wewenang hanya kepada Perdana Menteri dan orang-orang pilihan Crisis Management Taskforce untuk mempublikasikan informasi tentang COVID-19. Beberapa hari kemudian, aturan tersebut dicabut oleh PM Ana Brnabic karena diprotes oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). OSCE menekankan pentingnya jaminan negara atas kebebasan arus informasi selama darurat pandemi untuk memberikan pencerahan kepada publik sekaligus mengawasi aktivitas pemerintah.

Menurut laporan Freedom House yang dihimpun oleh peneliti politik Miloš Damnjanović, merosotnya kebebasan pers adalah salah satu masalah terbesar yang menodai demokrasi di Serbia. Sejak 2012, Serbian Progressive Party (SNS) menjadi partai berkuasa yang mendominasi suara parlemen dan mengkerdilkan peran oposisi. Damnjanović mengungkapkan, mayoritas media elektronik dan cetak di Serbia dikontrol oleh SNS, dengan contoh ekstremnya PINK TV dan tabloid Informer sebagai corong propaganda SNS dalam meliput kesuksesan partai dan menjelekkan pihak oposisi. Pada saat bersamaan, perundungan terhadap jurnalis dan lawan politik SNS terus dibiarkan terjadi.

Krisis COVID-19 menjadi alat efektif bagi Presiden Serbia sekaligus pucuk kepemimpinan SNS, Aleksandar Vučić, untuk memperkuat rezim kekuasaannya melalui pembohongan publik dan segala bentuk pembatasan. Berdasarkan pengamatan Giorgio Fruscione dari Italian Institute for International Political Studies (ISPI), sejak awal penyebaran kasus COVID-19, kantor presiden sudah berperan dalam menyebarkan misinformasi kepada khalayak umum melalui konferensi pers dan media pro-pemerintah, termasuk mengaburkan informasi krusial tentang penyediaan alat kesehatan. Fruscione menambahkan, insiden-insiden politis selama pandemi COVID-19 menunjukkan betapa Vučić menentukan segala hal termasuk nasib warganya, mengingat pembebasan jurnalis Ana Lalic diinstruksikan oleh Vučić sendiri.

Turki: Tahanan Politik sebagai Musuh Utama Negara

Sementara itu, Presiden Recep Tayyip Erdoğan di Turki memanfaatkan situasi COVID-19 untuk mengukuhkan kekuasaannya dengan menerapkan asimilasi hukum selektif. Sebagaimana diwartakan oleh kantor berita pemerintah Anadolu, pertengahan April lalu parlemen Turki meratifikasi UU untuk membebaskan sekiranya hingga 90.000 tahanan demi mencegah penyebaran virus di penjara. UU tersebut mengecualikan penjahat seksual, bandar narkoba, pembunuh, dan pelaku kejahatan terorisme.

Kontroversi mulai menyeruak seiring dibebaskannya bos mafia ternama Alaattin Çakıcı. Berdasarkan biografi yang dihimpun oleh media independen Turki Duvar English, Çakıcı (67) diketahui memiliki asosiasi erat dengan negara melalui partai berhaluan ekstrem kanan Nationalist Movement Party (MHP) yang merupakan koalisi partai berkuasa Justice and Development Party (AKP). Tuduhan kejahatan kriminal Çakıcı termasuk pembunuhan, pencucian uang, keterlibatan dalam pendirian organisasi ilegal dan serangan bersenjata, sampai penghinaan terhadap Presiden Erdoğan. Pada saat bersamaan, tahanan lain yang masih harus mendekam di penjara dengan tuduhan kejahatan terorisme tak lain merupakan jurnalis, akademisi, aktivis, dan politikus dari kelompok oposisi. Berdasarkan data yang dihimpun Reuters, tahanan yang dituduh dengan pasal terorisme tersebut jumlahnya mencapai 50.000 orang dari total 300.000 narapidana di seluruh penjara Turki.

Freedom House memaparkan, walaupun Erdoğan dan AKP sudah berkuasa di Turki sejak 2002, kepemimpinan otoriter Erdoğan mulai terkonsolidasi sepenuhnya setelah percobaan kudeta tahun 2016. Insiden ini memicu tindakan keras oleh negara terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik pemerintah, terutama gerakan binaan Fethullah Gülen yang diulas secara lengkap dalam dokumen resmi negara "15 July Coup Attempt and The Parallel State Structure 2016". Bersamaan dengan itu mulai tumbuh permusuhan pemerintah terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil, yang ditunjukkan dengan pengadilan dan pemenjaraan figur-figur penting Turki seperti penulis kenamaan Ahmet Altan, politikus Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdağ serta philantrhopist pembela HAM Osman Kavala.

Pemerintah juga mengambil alih media arus utama dan menutup ratusan outlet media. Penangkapan jurnalis terus terjadi, terutama setelah tentara Turki melancarkan serangan militer ke Suriah pada akhir tahun lalu. Selain itu, Human Rights Watch dalam laporan Freedom House mendapati jurnalis-jurnalis Kurdi secara menjadi target pemerintah dan aktivitas peliputan di daerah Kurdi tenggara sangat dibatasi. Kaum akademisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap Kurdi pun turut terkena ancaman penjara.

Pada awal krisis pandemi, Erdoğan menggalakkan aksi donasi nasional untuk meringankan beban orang-orang terdampak COVID-19. Jurnalis senior Fatih Portakal dan Halk Aygun termasuk pihak yang mengkiritisi kebijakan tersebut dan akibatnya harus ditahan oleh polisi karena tuduhan menyebarkan kebohongan. Erol Onderoglu, perwakilan Turki dari Reporters Without Borders dan utusan media bebas Bianet, menyampaikan kepada Al-Monitor bahwa pemerintah dan kejaksaan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menindas jurnalis-jurnalis berkualitas karena mereka tidak menginginkankan adanya dialog publik yang sehat.

Dikutip dari Bianet, Kementerian Dalam Negeri telah mengidentifikasi 616 tersangka (229 di antaranya sudah ditahan) karena diduga membagikan pesan-pesan provokatif tentang COVID-19 di media sosial. Pihak kementerian menekankan pula bahwa para tersangka mempunyai asosiasi dengan gerakan Gülen, kelompok militan Kurdi, dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak disukai negara.

Menurut dosen ilmu politik di San Diego State University, Ahmet T. Kuru, negara Turki memanfaatkan krisis COVID-19 sebagai kesempatan untuk menggarisbawahi tujuan utama pendirian penjara, yakni untuk menghukum musuh-musuh negara. Momen COVID-19 ini semakin menunjukkan bahwa kriminal beringas yang pernah menghilangkan nyawa orang dianggap tidak semembahayakan jurnalis dan aktivis yang vokal terhadap kebijakan rezim, baik sebelum maupun ketika pandemi melanda.

Krisis COVID-19 bisa menjadi kasus pembelajaran tentang bagaimana pandemi dipolitisasi untuk mengukuhkan otoritarianisme sejumlah pemimpin negara, terutama mereka yang punya riwayat kelam dalam kebebasan sipilnya. COVID-19 dimanfaatkan untuk memuluskan upaya-upaya pengekangan kebebasan sipil yang sebelumnya pun sudah bobrok. Yang menjadi pertanyaan adalah, akankah kebijakan-kebijakan otoriter itu berlanjut apabila pandemi mereda atau ketika vaksin sudah ditemukan? Dengan kemungkinan terjadinya pandemi-pandemi lain di masa mendatang, perlu diwaspadai gelombang otoritarianisme bisa kembali mengalami arus pasang.

=========

Sekar Kinasih menyelesaikan studi Kajian Asia-Pasifik di Australian National University dan Sastra Jepang di Universitas Gadjah Mada. Mempelajari kebudayaan, gender, dan politik dari perspektif sejarah.

Editor: Windu Jusuf