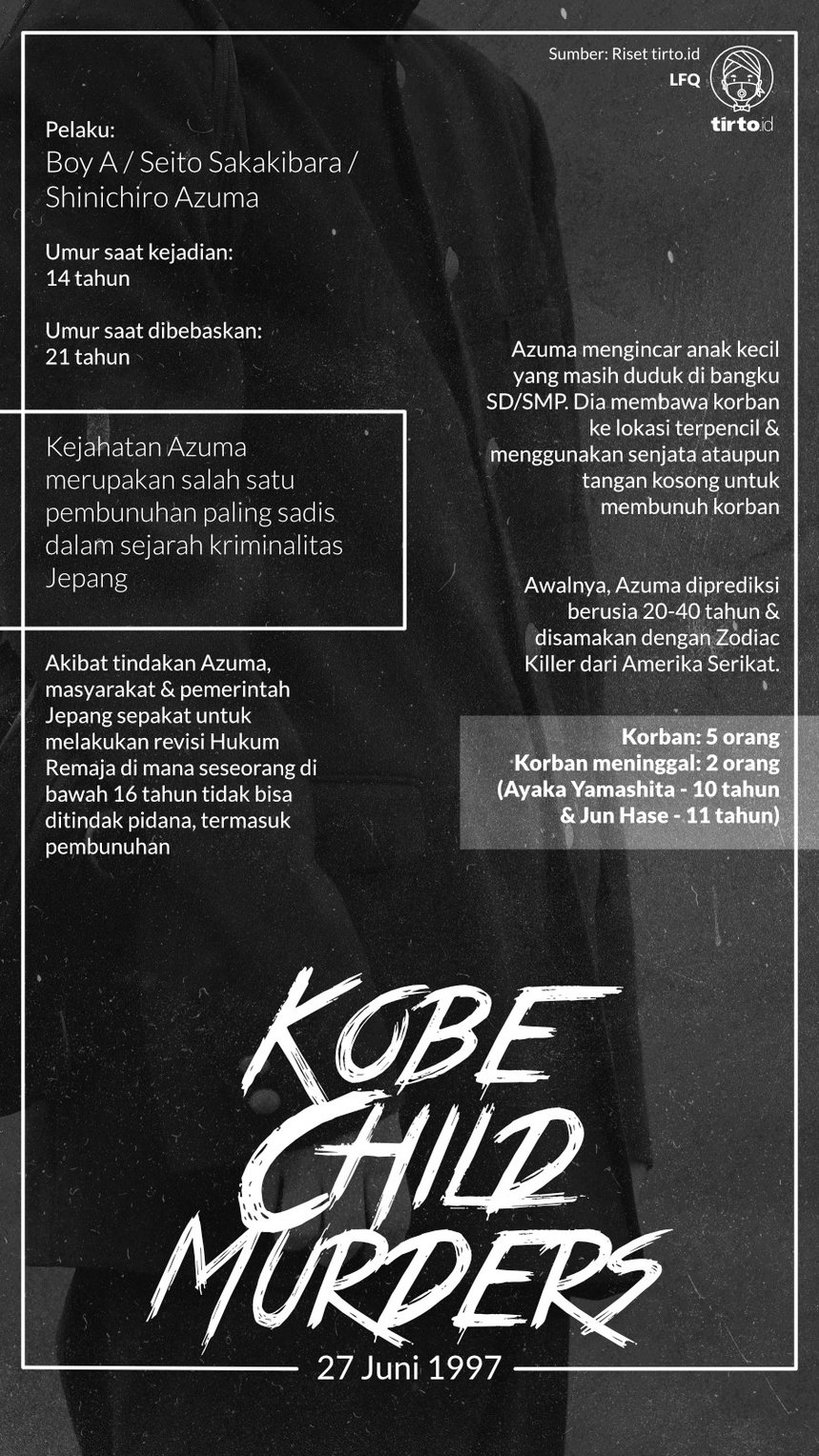

tirto.id - Suatu hari di musim semi 1997, masyarakat Jepang menemukan pemandangan kejam yang sulit dilupakan. Kejadiannya di kota Kobe, kota penghasil daging sapi paling lezat di dunia yang dua tahun sebelumnya diguncang gempa. Pemerintah Jepang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menangani 45 ribu orang yang kehilangan tempat tinggal dan setidaknya enam ribu orang meninggal dunia.

Di tengah-tengah upaya rekonstruksi, dua murid sekolah tiba-tiba diserang dengan palu karet. Meski luka, keduanya berhasil bertahan hidup. Satu bulan kemudian, tepatnya 16 Maret 1997, seorang gadis juga mengalami serangan.

Sang gadis baru berusia 10 tahun saat pelaku menanyakan di mana dia bisa mencuci tangan. Dengan polos, korban mengantar pelaku ke sebuah taman. Sesampainya di TKP, pelaku memukuli korban dengan palu hingga meninggal dunia.

Belum puas, pelaku menyasar korban lain, lagi-lagi seorang gadis yang kali ini berusia sembilan tahun. Korban mendapat luka tusukan dan harus dirawat di rumah sakit sekitar tiga minggu. Kejadian hanya berjarak 200-300 meter dari lokasi pembunuhan.

“Aku melakukan eksperimen suci hari ini untuk membuktikan betapa rapuhnya manusia… Aku melayangkan palu ketika perempuan itu melihatku. Kupikir aku memukulnya dengan keras beberapa kali. Tapi aku sulit mengingatnya karena sangat bersemangat,” tulis sang pembunuh dalam buku hariannya.

Selama April 1997, tak ada catatan resmi korban tambahan dari pelaku yang sama. Namun tiba-tiba pada 27 Mei 1997, penjaga sekolah SMP Tomigaoka menemukan seonggok kepala tanpa badan yang tergeletak di depan gerbang sekolah menghadap ke jalan raya sekitar pukul 06.40. Wajah anak kecil itu penuh dengan goresan. Darah berceceran di mana-mana.

Sekolah langsung dikerumuni orang sampai-sampai diliburkan. Plastik biru untuk menutupi tempat kejadian perkara segera memenuhi gerbang sekolah.

Korban adalah Jun Hase, murid Sekolah Dasar Luar Biasa Tainohata. Pada hari yang sama, sisa tubuh Jun ditemukan di pegunungan Mountain Tank, tempat menara pemancar sinyal berada. Polisi menemukan gembok baru yang membuktikan ada seseorang yang masuk secara ilegal ke pemancar. Polisi yakin pelaku mencekik dan memotong kepala Jun di lokasi dengan pisau dan gergaji tangan.

Sang pelaku benar-benar tidak merasakan penyesalan. Dia bahkan sempat ejakulasi di depan potongan mayat korban dan meminum sebagian darah korban di lokasi dan membawa pulang sisanya.

Dari keterangan saksi-saksi, polisi meyakini korban sebagai pria berusia 20-40 tahun. Kejadian itu membuat sepi sekolah dan taman bermain. Penduduk kota yang hanya sekitar 1,5 juta itu takut buah hatinya akan menjadi korban berikutnya.

Tantangan Pembunuh

Meski kasus tidak langsung terpecahkan, polisi bukannya tidak punya petunjuk apa-apa. Di lokasi kejadian, polisi menemukan surat dari pelaku dalam mulut korban. Polisi melihat ada pola serupa dengan Zodiac Killer yang beraksi di San Fransisco, Amerika Serikat, yang sampai hari ini belum terungkap.

Dalam suratnya, pelaku yang mengaku bernama Seito Sakakibara itu menantang polisi untuk menangkapnya sebelum ada pembunuhan susulan.

“Ini adalah awal dari permainan. Silakan tangkap aku kalau bisa. Aku benar-benar ingin melihat orang lain mati. Penghakiman berdarah diperlukan untuk tahun-tahun kelabu yang saya lewati,” tulis sang pembunuh dengan tinta merah.

Masih di surat yang sama, pelaku menandai dirinya sebagai "Shool Killer"--maksudnya "School Killer"atau pembunuh di sekolah. Sang pelaku menunjukan dengan jelas bahwa targetnya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Nama Seito Sakakibara ditulis di samping "Shool Killer" itu. Namun, media massa kemudian salah mengartikan Sakakibara yang maknanya bisa juga alkohol, mawar, dan setan.

Mereka menyebutnya sang pembunuh "Onibara"atau Mawar Setan.

Ternyata sebutan ini berhasil memancing sang pembunuh. Dalam salah sepucuk surat yang dikirimkan ke media lokal, Sakakibara tidak terima namanya disalahartikan demikian. Dia mengancam akan membunuh bukan hanya bocah sekolah, tapi juga orang dewasa setiap minggu jika pelafalan namanya tidak dibetulkan. Bersama surat keduanya, dia mengirimkan perbaikan surat sebelumnya karena khawatir surat pertama rusak akibat hujan.

Dalam surat kedua, sang pembunuh menyatakan ingin dipanggil dengan nama Sakakibara, tapi tak ada yang melakukannya. Dia menjadikannya sebagai alasan melakukan pembunuhan karena orang-orang seakan menganggapnya "tidak terlihat". Dia juga menyalahkan sekolah yang melanggengkan kondisi tersebut.

“Hanya penderitaan orang lain yang mampu meringankan sakitku,” catat sang pelaku.

Setelah 32 hari, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1997, polisi mengumumkan telah menangkap terduga pelaku. Publik kaget karena polisi mendeskripsikan pelaku sebagai murid SMP berusia 14 tahun. Mereka menyebutnya "Bocah A" karena pelaku berstatus di bawah umur dan identitasnya harus dilindungi.

Di rumah pelaku, polisi menemukan pisau yang digunakan sebagai senjata pembunuh.

“Aku lega karena pelaku sudah tertangkap, tapi aku paling terkejut dengan fakta bahwa pelakunya adalah murid SMP,” kata Akira Yokoyama, pejabat publik di Kobe seperti dilansir New York Times.

Mengubah Hukum Jepang

Boy A mengaku sudah sering membunuh hewan seperti kucing liar dan kodok. Masuk ke SMP, diabosan membunuh hewan dan ingin beralih sasaran: manusia.

Sebagian orang menganggap tindakan Boy A sebagai usaha mencari perhatian. Sebagian lagi menganggapnya sebagai cara Boy A untuk keluar dari kehidupan anti-sosialnya. Satu-satunya teman yang masih dia ajak bicara adalah teman imajiner yang ia deskripsikan sebagai Dewa Bamoidooki.

Menurut bukuThe International Handbook of Animal Abuse and Cruelty: Theory, Research, and Application (2008) yang diterbitkan Purdue University Press, Boy A semasa SD adalah bocah cerdas dan populer. Saat duduk di kelas lima SD, nenek yang dekat dengannya meninggal dunia. Sejak itulah dia terobsesi dengan kematian.

Boy A mulai suka melukai bahkan membunuh kucing dan hewan liar lainnya. Masuk ke SMP, dia menjadi pendiam dan jarang berkomunikasi. Dia mengaku kepada guru bahwa hobinya adalah membunuh serangga. Namun, ia takut serangga yang dibunuhnya akan berubah menjadi manusia.

Kendati demikian, Boy A tidak divonis menderita gangguan kejiwaan. Pengadilan merujuknya je rumah sakit remaja karena satu masalah besar: hukum pidana Jepang saat itu hanya berlaku bagi penduduk berusia 16 tahun ke atas.

Undang-Undang Remaja (Juvenile Law) di Jepang kembali mendapat tantangan. Sebelumnya, vonis terhadap empat remaja pelaku pembunuhan Junko Furuta juga menuai protes dianggap ringan.

Pemerintah Jepang akhirnya merevisi UU Remaja. Revisi tersebut berlaku pada 2001. Salah satu poin yang direvisi mengatur agar pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan bisa menghadapi persidangan umum tergantung diskresi dari pengadilan keluarga.

Kkarena hukum tidak berlaku surut, Boy A tetap bisa bebas setelah dianggap sehat oleh rumah sakit remaja. Dia diputuskan bebas pada 2004 dan benar-benar menikmati kebebasannya tahun 2005.

Sepuluh tahun kemudian, Ohta Publishing menerbitkan memoar dari Boy A dengan judul Zekka (“Lagu Keputusasaan”). Kendati Boy A mengirim buku itu kepada keluarga korban dengan permintaan maaf saat penerbitan, sebagian orang justru merasa Zekka bisa memicu trauma keluarga korban. Dalam salah satu halaman buku, Boy A menulis:

“Izinkan aku mengakui sesuatu: Aku pikir pemandangannya indah,” aku Boy A yang masih menggunakan nama Seito Sakakibara sebagai pengarang ketika memaparkan pembunuhan yang dilakukannya 18 tahun yang lalu. “Aku merasa seperti dilahirkan hanya untuk menikmati keindahan luar biasa di depan mataku.”

Serangan balik muncul beberapa bulan setelah Zekka menjadi best-seller. Koran Shukan Post mempublikasikan identitas, wajah, dan tempat tinggal dari Boy A.

Untuk pertama kalinya publik mengetahui nama asli Boy A: Shinichiro Azuma, 32 tahun. Ketika identitasnya terbongkar, dia masih menjadi tukang las di sebuah proyek bangunan di daerah Saitama. Setelah wajahnya beredar, masyarakat jadi tahu bahwa Azuma juga sempat membuat situs yang menampilkan gambar pria tanpa busana. Kini situs itu sudah tak bisa diakses lagi.

Dalam bagian epilog bukunya, Azuma menorehkan satu kalimat yang menyiratkan keinginannya menjaga kewarasan diri alih-alih melukai perasaan keluarga korban. Hanya saja, keluarga korban tak percaya begitu saja.

“Aku tidak bisa diam dengan masa laluku. Aku harus menuliskannya. Jika tidak, aku pikir aku bisa gila,” tulis Azuma dikutip Japan Times.

Editor: Windu Jusuf