tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Artikel ini mengandung deskripsi tentang pemaksaan, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

“Ih, masih kecil kok sudah menikah?”

Ejekan dari seorang teman yang sudah dua dekade berlalu itu masih terngiang ngilu di telinga Afi (35).

Kala Afi berusia 14 tahun—baru saja lulus SD—ia dijodohkan dengan sepupunya.

Awal kehidupan pernikahan Afi diwarnai keprihatinan. Jika bertengkar dengan suaminya, pihak keluarga perlu mengintervensi untuk mendamaikan.

Afi iri melihat ada temannya yang bekerja sebagai bidan. Seiring itu, Afi masih menyimpan trauma mendalam setelah menyaksikan bayi pertamanya meninggal karena sakit.

Sekian tahun berlalu, memori pahit tentang pengantin cilik itu kembali mengudara.

Tatkala anak perempuan Afi yang bernama Arni menginjak usia 16 tahun, keluarga besar menjodohkannya.

Keinginan Arni untuk melanjutkan kuliah di jurusan kebidanan tidak didukung oleh ayah dan kakeknya yang khawatir dengan gaya hidup mahasiswa di perkotaan.

Kendati mendapat pertentangan, Afi berjuang untuk masa depan anak gadisnya dengan meyakinkan suami dan bapak mertua agar menunda pernikahan sampai Arni lulus SMA atau usianya 19 tahun.

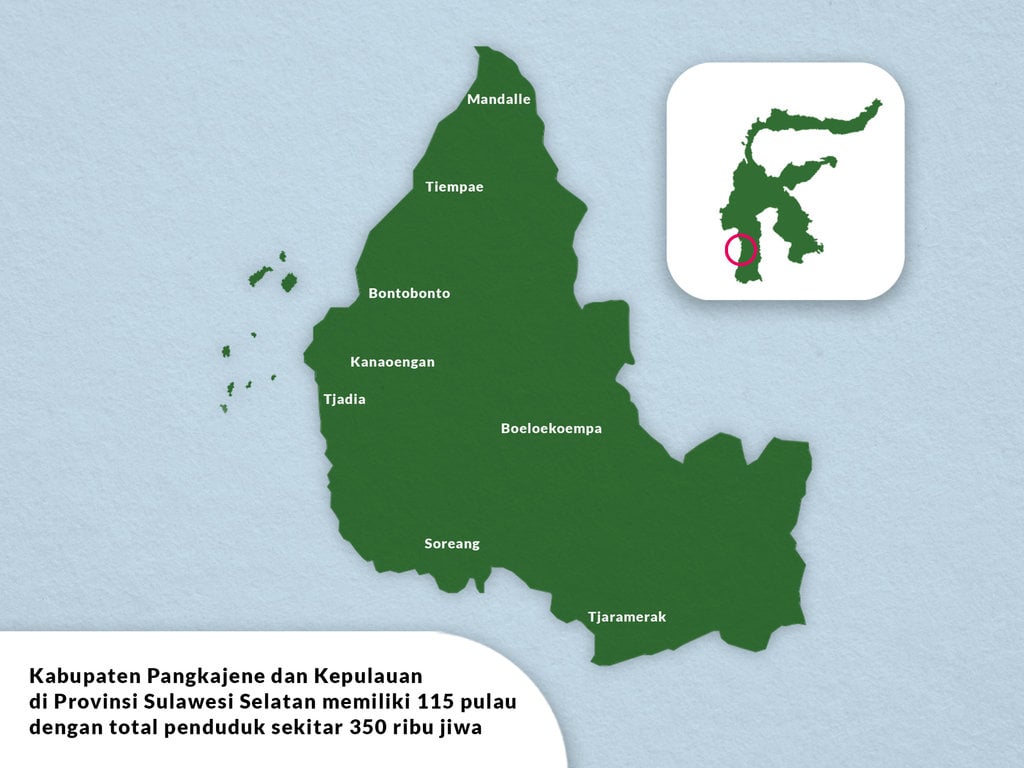

Begitulah realitas perempuan dua generasi dari suatu desa di pulau kecil—satu dari 115 pulau—yang tersebar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kabupaten di bagian barat daya Provinsi Sulawesi Selatan ini terkenal dengan komoditas utama hasil laut seperti kepiting, ikan, dan udang.

Tradisi perjodohan yang membatasi pilihan hidup perempuan muda dari desa di pulau kecil di Pangkajene dilanggengkan oleh pengambil keputusan utama dalam keluarga, yaitu ayah dan kakek.

Kondisi ini diperkuat oleh faktor keterpencilan daerah atau aksesibilitas, yang membuat pilihan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan yang baik jadi semakin terbatas.

Bahkan, merantau pun bukan pilihan bagi perempuan muda di daerah ini karena kekhawatiran orang tua. Dalam kondisi ini, menikah kerap menjadi satu-satunya pilihan bagi perempuan.

Lia (29), ibu rumah tangga dengan dua anak perempuan, hanya mengenyam pendidikan sampai SMP karena saat berusia 15 tahun, ia dijodohkan dengan saudara oleh ayahnya.

Padahal, selama duduk di bangku SD dan SMP, Lia berhasil dapat beasiswa karena pintar. Namun mustahil bagi Lia untuk menolak permintaan ayahnya kala itu.

Kisah Marisa, Belen, dan Kirana

Demikian juga Marisa (24). Saat berusia 16 tahun, ia dipaksa untuk menerima tawaran perjodohan dari laki-laki tak dikenal.

Orang tuanya enggan menolak lamaran dari orang satu pulau karena khawatir dengan konsekuensi sosial, seperti memicu pertengkaran atau bakal diguna-guna.

Setelah dinikahkan oleh Imam Masjid tanpa pendaftaran resmi, Marisa dibatasi banyak hal oleh suaminya, termasuk tidak boleh mengakses telepon genggam.

Anak yang Marisa lahirkan memiliki disabilitas fisik dan mental. Seiring itu, Marisa yang tinggal di rumah mertuanya, merasa kesulitan mengurus anak. Pernikahannya hanya bertahan dua tahun.

Saat berusia 21 tahun, Marisa dipaksa menikah lagi oleh orang tuanya dengan laki-laki usia 30-an yang sudah memiliki anak juga.

Meski jera menikah, Marisa tak kuasa menolak perintah ayahnya karena calon suami keduanya masih kerabat mereka.

Marisa pun memohon agar suaminya berhenti memakai alat itu. Merasa tersinggung karena ditegur, seminggu kemudian laki-laki tersebut mengambil seluruh perhiasan milik Marisa dan pergi meninggalkannya.

Perjodohan bukan satu-satunya tantangan perempuan desa di pulau terpencil di Pangkajene.

Pada kasus pemerkosaan, perempuan di pulau terpencil masih menanggung dampak terberat, terlebih karena pihak laki-laki dapat dengan mudah melarikan diri.

Ini adalah kisah perempuan tuli bernama Belen (27), ibu dari anak berusia tiga tahun.

Beberapa tahun silam, Kepala Puskesmas setempat memperkosa Belen.

Setelah Belen ketahuan hamil, tokoh masyarakat meminta Kepala Puskesmas untuk menikahi Belen.

Meskipun kasus tersebut seharusnya ditangani oleh penegak hukum, tekanan sosial membuat keluarga Belen memutuskan untuk tidak mengajukan laporan formal.

Tanpa memahami situasi yang terjadi, Belen menikah malam itu juga.

Celakanya, sehabis acara itu pula, Kepala Puskesmas bergegas pergi ke daratan untuk kembali pada keluarga yang sudah dimilikinya di pulau besar. Lepas tanggung jawab sepenuhnya.

Kini Belen membantu ibunya berjualan perkakas rumah tangga, berkeliling pulau dengan sepeda motor, untuk memenuhi seluruh kebutuhan si anak.

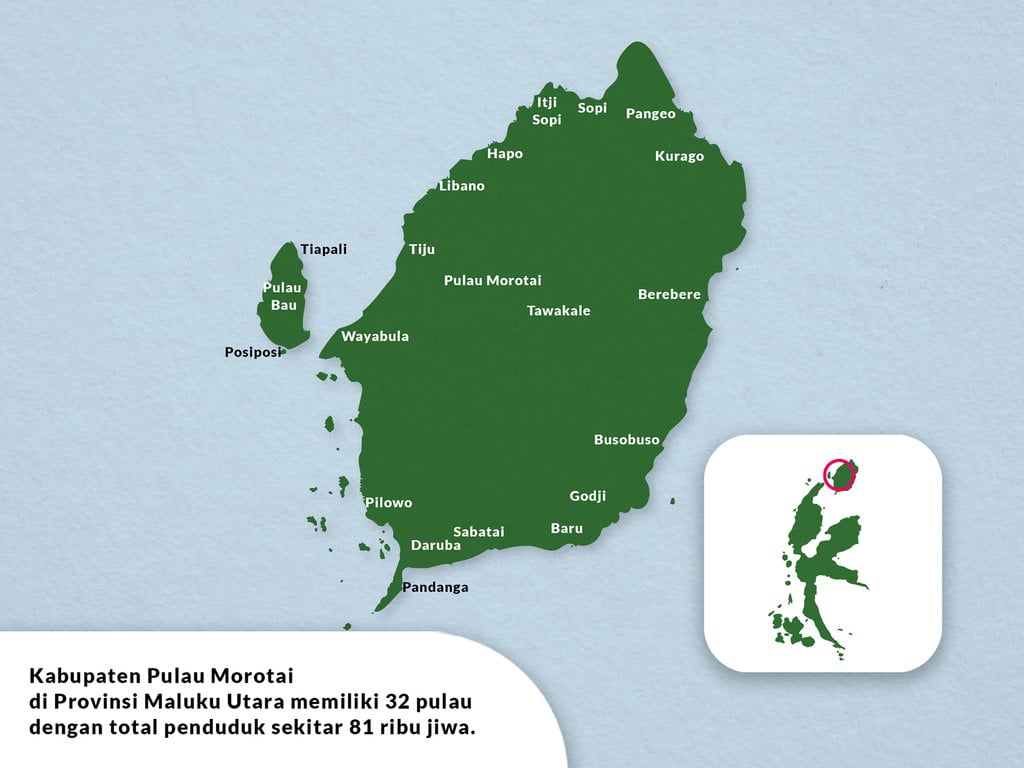

Apabila perjodohan, perkawinan, dan perkosaan ditemui pada perempuan muda di lokasi penelitian di Pangkajene, kehamilan tidak diinginkan menjadi kasus yang sering ditemui di desa penelitian di Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.

Ini dialami oleh Kirana (17), pelajar SMA di sebuah desa di salah satu pulau di Morotai.

Setelah menjalin hubungan seks dengan pacarnya, Kirana hamil. Orang tua Kirana marah dan kecewa.

“Setiap hari menangis banyak tekanan, harus putus sekolah, harus liat orang tua ngobrol dengan keluarga pacar,” aku Kirana.

Keluarga Kirana dan keluarga pacarnya dimediasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (LBHPA) Morotai.

Kedua pihak keluarga memutuskan untuk tidak menikahkan Kirana dan pacarnya karena mereka berbeda agama. Keluarga Kirana kemudian meminta uang denda sebesar Rp15 juta dari keluarga pacarnya.

Mediasi oleh LBH Morotai juga membuahkan janji dari keluarga pacar Kirana untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan si anak kelak.

Meski Kirana pernah menghadiri satu sesi diskusi, dirinya tidak pernah dimintai pendapat atau diberikan kesempatan untuk berbicara.

Kirana merasa trauma, malu, dan lelah karena tidak ada yang menanyakan keinginannya.

Jangkauan Kebijakan Pemerintah pada Isu Kekerasan Gender

Kasus-kasus kekerasan berbasis gender idealnya ditangani oleh pemerintah melalui perpanjangan tangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun, hingga saat ini, baik di Morotai maupun Pangkajene belum tersedia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdiri sendiri.

Statusnya masih digabung dengan dinas lain sehingga berpengaruh pada keterbatasan anggaran dan wewenang, termasuk kesulitan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, khususnya di wilayah yang sulit diakses.

Sumber daya untuk menyediakan layanan seperti psikolog dan rumah aman juga terbatas karena belum ada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak.

Jika pun tersedia layanan seperti rumah aman, lokasinya di Morotai terbatas di pulau besar.

Sementara di Pangkajene, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang lebih mengerucutkan fokus pada penanganan stunting.

Terlepas dari kekurangan yang ada, pemda mengupayakan pendampingan terhadap korban kekerasan berbasis gender.

Perspektif perlindungan dan pemberdayaan perempuan sudah termasuk di dalam kerangka kebijakan kepemudaan yang dirancang pemerintah pusat, persisnya dipaparkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Kebijakan ini sudah mengandung perspektif pemberdayaan, meskipun implementasinya lebih banyak menekankan pendekatan pencegahan risiko.

Perempuan muda masih sering dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender dan berbagai risiko lainnya, termasuk perkawinan anak.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tentang perkawinan anak lebih mengarah pada aspek perlindungan, terutama penyuluhan dan sosialisasi.

Tantangan dalam implementasi program berkaitan pula dengan upaya untuk mencapai Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Meskipun pemerintah daerah sudah merinci langkah-langkah meraih IPG, masalah muncul ketika aktivitas yang diusulkan ternyata jumlahnya terbatas dan tidak sesuai dengan target ambisius IPG.

Struktur anggaran pemerintah daerah yang bergantung pada dana pusat turut memengaruhi operasionalisasi program untuk perempuan di kepulauan terpencil.

Jangkauan geografis yang luas dan kondisi alam yang menantang semakin mempersulit intervensi pemerintah ke daerah-daerah kepulauan terpencil.

Inilah yang menyebabkan perempuan di kepulauan kesulitan mengakses layanan dari pemerintah.

Upaya Pemerintah untuk Memperluas Pilihan Kaum Muda

Perjodohan, pernikahan, dan memiliki anak menjadi titik-titik kritis yang membatasi ruang gerak dan pilihan hidup perempuan di kepulauan terpencil.

Terkait hal tersebut, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Mereka berusaha mendorong kaum muda untuk memperluas pilihan hidupnya, misalnya, melalui pendidikan tinggi.

Pemerintah Morotai membebaskan biaya kuliah di Universitas Pasifik, satu-satunya universitas di Kabupaten Pulau Morotai. Kampus ini didirikan pada 2013.

Mahasiswa yang berdomisili di Morotai dan memiliki KTP Morotai dapat menerima beasiswa di kampus tersebut, dari biaya-biaya untuk pendaftaran, semesteran, studi akhir, hingga wisuda.

Sejak 2017, ada pula program beasiswa kerja sama dengan universitas di luar kabupaten yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari jurusan kesehatan, perikanan, pariwisata, kedokteran, dan pertanian.

Sementara itu, di Pangkajene, pemerintah menyediakan program beasiswa sebesar Rp2 juta per semester bagi mahasiswa ber-KTP Pangkajene yang memiliki IPK minimal 3,5. Namun, beasiswa ini sering terlambat disalurkan.

Upaya lain dicerminkan melalui kebijakan strategis pemerintah pusat yang berfokus pada kewirausahaan pemuda dan pendidikan vokasi.

Implementasinya melibatkan Bappenas dalam Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KWP).

Dokumen Stranas KWP sudah berusaha mengakomodasi kelompok perempuan muda sebagai satu kategori khusus yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi atau program kewirausahaan.

Istilah pemuda perempuan, atau spesifik merujuk pada wirausaha pemuda perempuan, termasuk penyandang disabilitas, muncul beberapa kali dalam dokumen.

Pendidikan vokasi juga menjadi salah satu program kunci yang relevan untuk pemuda di daerah terpencil dan kepulauan.

Melalui pendidikan vokasi, kartu prakerja, dan sebagainya, kaum muda dipermudah untuk mengakses lapangan kerja, mendapatkan modal untuk berwirausaha, dan meningkatkan daya saing.

Dalam konteks vokasi, Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pelatihan dan Pendidikan Vokasi bertujuan menghasilkan SDM yang memiliki keahlian yang tidak hanya mampu bekerja melainkan juga berpotensi menjadi wirausaha.

Salah satu program prioritas pengembangan vokasi dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Program BLK, yang dikelola oleh pemerintah daerah, bertujuan memberikan keterampilan kerja bagi kaum muda dan mempertemukan mereka dengan industri.

Namun, mereka yang tinggal di kepulauan terpencil belum tentu mendapatkan manfaat tersebut.

Beberapa penyebabnya, di antaranya, berkaitan dengan keterbatasan kapasitas operasionalisasi pemda, keterbatasan anggaran, dan akses lokasi. Selain itu, BLK yang aktif lebih banyak ditemui di ibu kota provinsi.

Realitas di Morotai menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan kerja hanya mampu menyerap sebagian kecil angkatan muda.

Sebelum pandemi, pemerintah kabupaten dan provinsi bersama-sama mengembangkan sekolah vokasi di bidang pariwisata untuk menyiapkan tenaga kerja di sektor jasa, seperti pengelolaan hotel, kafe, dan pemandu wisata.

Namun, perusahaan formal di Morotai jumlahnya tidak cukup banyak. Kartu Kuning itu sendiri tidak terlalu diperlukan bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Apalagi, biaya transportasi dan penginapan untuk mengurus Kartu Kuning menjadi hambatan bagi penduduk di pulau kecil. Biaya sewa perahu mencapai Rp100-400 ribu.

Sejak 2019, pemda Morotai tidak memiliki BLK. Artinya, pelatihan keterampilan hanya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi.

Pelatihan ini biasanya diadakan setahun sekali dan berlangsung selama dua minggu hingga sebulan, dengan materi seperti komputer, perbengkelan, dan alat berat.

Pada 2023, sebanyak 18 peserta dari Morotai—semua laki-laki dari pulau besar—dilaporkan mengikuti pelatihan BLK di lingkup provinsi. Dari mereka, hanya dua orang yang berhasil mendapatkan sertifikat.

Di Pangkajene, program-program kewirausahaan seperti inkubasi bisnis, pendampingan usaha, dan pinjaman modal lebih banyak diakses oleh penduduk di pulau besar.

Menariknya, apabila menelusuri siklus hidup orang muda di atas, terutama perempuan muda, tidak sedikit yang mengalami keterbatasan berbasis gender dalam mengakses kerja yang layak.

Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan muda lebih sering dibebani tanggung jawab tambahan untuk merawat keluarga dan mengurus rumah tangga, bahkan sebelum menikah.

Sari (25), seorang lulusan Madrasah Aliyah (setara SMA) di Pangkajene, sejak kecil membantu ibunya berjualan kue kering. Ayahnya pergi tanpa kabar meninggalkan mereka sedari Sari kecil.

Meski Sari sempat menjadi tenaga honorer di kecamatan terdekat, gajinya belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari—Rp400 ribu per bulan.

Masih di Pangkajene, tantangan mirip juga dialami oleh Miranda (20) yang belum menikah.

Miranda diminta kakak-kakaknya untuk menjaga ibu mereka. Ia menerima pekerjaan untuk membersihkan masjid di dekat rumah dengan upah Rp300-600 ribu per bulan.

Miranda bermimpi menjadi bidan, profesi yang dianggapnya sukses sebagai perempuan. Sayangnya, ia terkendala biaya sekolah.

Ketika Miranda ingin bekerja menjadi kasir minimarket di luar pulau, keluarganya melarang.

Bagi Miranda, larangan bekerja di luar pulau tidak adil karena kakak-kakaknya dapat merantau dan membawa banyak kisah menarik untuk diceritakan saat pulang ke rumah.

Peran CSO dalam Memperkuat Agensi Perempuan

Di balik berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan otoritas daerah, faktor keterpencilan lokasi membuat perempuan muda dari pedesaan di kepulauan terpencil menjadi semakin sulit dijangkau.

Dukungan untuk perempuan muda di sana pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari peran-peran Organisasi Masyarakat Sipil atau Civil Society Organization (CSO) seperti LBHPA Morotai, Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM), dan Sekolah Perempuan, sebuah model alternatif pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput dari KAPAL Perempuan.

Di Morotai, LBHPA baru mulai aktif mengembangkan Sekolah Perempuan sejak dua tahun terakhir.

Sementara di Pangkajene, Sekolah Perempuan dan YKPM bekerja sama menjalankan program-programnya sejak 2013.

Sekolah Perempuan merupakan ruang pembelajaran bagi perempuan muda untuk mengembangkan agensi, yaitu kemampuan diri sendiri untuk menetapkan tujuan-tujuan dalam hidup dan bertindak untuk meraihnya.

Perempuan dari usia 15 hingga 65 tahun boleh bergabung di kelas-kelas Sekolah Perempuan.

Beberapa tema utama dalam modul Sekolah Perempuan mencakup hak dan keadilan gender, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan desa, pengetahuan politik, peningkatan kapasitas dalam mendampingi penyintas, keterampilan ekonomi, sampai advokasi kebijakan inklusif.

Setiap modul terdiri dari lima sesi, yang disampaikan oleh fasilitator lokal melalui pertemuan rutin dua kali per bulan selama 2-3 jam untuk satu sesi.

Aktivitas belajar bisa dilakukan di mana saja. Dengan suasana penyampaian yang santai, peserta dapat berkumpul di rumah warga, lahan kosong, pinggir sungai atau pantai, kantor RW, hingga balai desa.

Keberanian Afi, tokoh perempuan di awal cerita ini, misalnya, dipengaruhi oleh pelajaran yang dipetiknya di kelas-kelas Sekolah Perempuan.

Di ruang itulah, Afi belajar untuk mulai mengembangkan agensi diri dan berani berargumen, sampai akhirnya dapat bernegosiasi dengan suami dan bapak mertua agar, setidaknya, menunda perkawinan anak gadisnya.

Ada juga kisah luar biasa dari Ina (43).

Ina merupakan lulusan SD yang tidak bisa melanjutkan SMP karena harus bekerja. Setelah menjadi pengupas kepiting di pulau kecil lain, dia pergi ke Samarinda untuk menggoreng ayam di rumah makan.

Usianya baru 18 tahun ketika ayahnya memaksanya menikah dengan salah satu kerabat keluarga. Ina tak kuasa menolak perintah sang ayah.

Ketika anaknya berusia delapan bulan, Ina ditinggalkan oleh suaminya. Ina pun menjadi kepala keluarga. Mata pencaharian utamanya adalah berjualan sayur.

Ina mengaku hanya iseng ketika memutuskan bergabung dengan pertemuan Sekolah Perempuan pada 2013. Kala itu usianya 33 tahun.

Melalui Sekolah Perempuan, Ina belajar memahami bahwa perjodohan yang pernah dia alami dan kepergian suami tanpa alasan meninggalkan dia dan anaknya merupakan suatu kekerasan berbasis gender.

Menurut Ina, masyarakat pulau cenderung bersikap remeh pada perempuan kepala keluarga sehingga dia merasa malu kalau keluar pulau meski tujuannya jelas untuk bekerja.

“Dulu malu kalau keluar pulau. Dianggap pergi menggoda lelaki kalau pergi keluar pulau,” kata Ina.

Perlahan, pandangan Ina berubah setelah belajar bersama Sekolah Perempuan.

Ina mulai percaya diri pergi keluar pulau untuk kegiatan Sekolah Perempuan. Pada 2018, Ina menerima penghargaan karena kegigihannya berkampanye melarang perkawinan anak pada ibu-ibu yang berbelanja sayuran di tempatnya.

Ina ingatkan kepada ibu-ibu pembeli sayurnya, "Jangan nikahkan anak-anak kalian, biarkan mereka bersekolah dahulu!"

Berkat usahanya itulah, pada 2019 lalu, Ina menjadi duta Sustainable Development Goals (SDGs).

Di balik getir pahit masa mudanya, Ina kini mampu merefleksikan kisah hidupnya sebagai salah satu bentuk kekerasan.

Satu hal penting yang Ina yakini sekarang, ia tidak akan pernah membiarkan hal serupa dialami anaknya dan anggota keluarga lainnya kelak.

Kontribusi untuk Komunitas

Di Pangkajene dan Morotai, Sekolah Perempuan berusaha mendorong perempuan agar terlibat dalam pengambilan keputusan di Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang kehadirannya selama ini didominasi perwakilan laki-laki setempat.

Salah satu peserta Sekolah Perempuan di Pangkajene sejak 2020, Sami (22), pernah bergabung pada Musrenbang Desa pada 2022.

Tugasnya sebagai anggota Sekolah Perempuan saat itu adalah merekam kegiatan Musrenbang Desa dan menyiarkannya secara live di Radio Sipurenu (95.6 FM).

Sami termasuk dalam rombongan 12 peserta Sekolah Perempuan yang mengusulkan di Musrenbang Desa agar pemerintah desa menyediakan akses listrik dan air bersih di rumah warga disabilitas. Usulan mereka berhasil terealisasi.

Pada 2023, di forum yang sama, Sami dan beberapa perwakilan Sekolah Perempuan mengajukan bantuan kepada warga senior dengan disabilitas. Usaha mereka kembali berhasil membuahkan hasil.

Di suatu desa di Morotai, setahun yang lalu, Ani (35) resmi bergabung menjadi anggota Sekolah Perempuan.

Seiring itu, Ani rutin mengikuti kelas rutin LBHPA tentang materi perlindungan perempuan dan anak.

Tema-tema tersebut menarik bagi Ani karena dia aktif di bagian pelayanan gereja.

Ani belajar lebih banyak tentang materi pendampingan korban kekerasan seksual. Selama aktif di Sekolah Perempuan, dirinya telah mendampingi empat kasus kekerasan di desanya.

Ani biasanya menerima aduan masyarakat, lalu melaporkannya ke LBHPA.

Kemudian ia akan membantu proses pengaduan keluarga dengan mendampingi proses dokumentasi dan administrasi, mengurus pengaduan di Polres, mengontak rumah sakit, sampai menemani korban melakukan visum.

Keluarga yang didampingi Ani termasuk korban anak dalam kasus pelecehan seksual.

Semua kasus yang Ani dampingi berakhir secara kekeluargaan, meskipun ada yang prosesnya sudah sampai di Polres.

Kesepakatan untuk berdamai biasanya diputuskan oleh orang tua korban dan orang tua pelaku, dengan cara keluarga pelaku membiayai korban sampai melahirkan dengan nominal Rp10-15 juta.

Setelah kesepakatan terjalin, Ani akan mencabut laporan dari Polres. Ani juga membantu korban apabila keluarga pelaku tidak memberikan denda sesuai janji.

Di balik usaha keras Ani dan para anggota Sekolah Perempuan, tidak sedikit masyarakat setempat yang menganggap tindakan mereka sebagai aksi yang berlebihan atau sekadar mencari-cari kesalahan orang.

Padahal, dalam konteks kasus-kasus kekerasan seperti pelecehan, pemerkosaan, atau pernikahan anak, gerakan kolektif lebih efektif dan berdampak.

Semangat kolektivitas itulah yang dapat menjadi alat pemberdayaan nyata dan memberikan perubahan signifikan bagi perempuan, anak, dan masyarakat setempat.

Tentu saja, penguatan agensi atau kemampuan perempuan muda tidak hanya diperoleh melalui Sekolah Perempuan.

Agensi perempuan masih dapat berkembang luas di antaranya melalui berkembangnya pengetahuan, terbukanya akses terhadap sumber daya, dan adanya kesempatan untuk menentukan pilihan-pilihan hidup.

Mari tengok pengalaman Nurul (26) dari Pangkajene. Yatim piatu sedari kecil, Nurul memutuskan tidak melanjutkan kuliah.

Pada 2015, Nurul memberanikan diri ikut tetangganya untuk bekerja sebagai tukang masak dan pencuci piring di sebuah rumah makan di Polewali, Sulawesi Barat.

Pekerjaan dengan gaji Rp1,5 juta per bulan tersebut melelahkan. Nurul tidak dapat hari libur. Setelah dua bulan, Nurul kembali ke desa.

Saat menganggur, Nurul mendengar informasi tentang lowongan kerja di Puskesmas. Tak butuh waktu lama, dia bergegas memantapkan diri untuk mengikuti kursus komputer dasar selama dua bulan di pulau besar. Biaya kursus, Rp800 ribu, didapat dari pinjaman keluarga.

Setiap minggu, Nurul bolak-balik pulau untuk menjalani kursus sampai berhasil memperoleh sertifikat keahlian menggunakan komputer.

Usaha Nurul berbuah manis. Dia berhasil diterima sebagai pegawai administrasi di Puskesmas.

Di kawasan kepulauan terpencil dan sulit dijangkau lembaga pemerintah, keberadaan inisiatif dari CSO tetaplah krusial untuk melengkapi upaya-upaya pemerintah yang sudah ada.

Terkait ini, CSO dan pemerintah dapat meningkatkan kolaborasi. Karakter kinerja CSO yang fleksibel dan ‘lebih dekat’ ke akar rumput dapat mengimbangi pendekatan birokrasi pemerintah.

Peran penting CSO dalam menjangkau korban-korban kekerasan di akar rumput bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam bekerja sama.

Misalnya, pemda merangkul CSO untuk membantu langkah-langkah pencegahan maupun merujuk kasus-kasus kekerasan di daerah. CSO membantu menyediakan data korban kekerasan kepada pemerintah daerah yang kemudian mengalokasikan anggaran terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Sebagai contoh, di tingkat nasional, KAPAL Perempuan bersama mitra program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) lainnya turut mengadvokasi peraturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dengan mempelajari siklus hidup perempuan-perempuan muda dari kepulauan terpencil, kita menjadi lebih paham bahwa mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang terbatas.

Kita juga belajar bahwa pilihan mereka dipengaruhi oleh norma sosial dan adat, hubungan sosial antargenerasi–baik yang sebaya maupun dengan generasi lebih tua–serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Oleh karena itu, penting untuk kita ingat bahwa kontradiksi antara perasaan dan sikap perempuan-perempuan muda di sana bukanlah suatu kelemahan.

Kita pun tidak dapat memaksakan mereka untuk bersikap sesuai dengan standar ideal yang kita tetapkan.

Di balik segala dinamika tantangan yang dialami perempuan muda kepulauan, mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri, menentukan tujuan hidup, dan berjuang keras meraihnya.

Kekuatan mereka inilah yang patut kita dukung dan apresiasi.

***

Artikel ini merupakan rangkuman Laporan Studi dari empat desa di pulau-pulau terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara bertajuk Studi Kebijakan dan Realitas Kehidupan Perempuan Muda Marginal di Daerah Terpencil Kepulauan: Kepemimpinan Lokal, Layanan Dasar, dan Kesempatan Kerja (Desember, 2024) yang disusun oleh AKATIGA Pusat Analisis Sosial dan Universitas Parahyangan bersama KAPAL Perempuan, Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Morotai. Penelitian ini didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Editor: Sekar Kinasih