tirto.id - Organisasi Living Muslim pada awal Juni lalu mengumpulkan beberapa anak-anak muslim Australia, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka berbagi cerita tentang bagaimana rasanya berpuasa di bulan Ramadan kali ini.

Ada yang jadi suka pergi ke masjid sebab tempatnya adem, banyak orang, sehingga mereka merasa damai dan terlindungi. Ada juga yang meningkatkan kegiatan tadarus maupun salat sunahnya. Sebagian besar merasakan nyaman dan senang sebab memiliki waktu berkumpul yang lebih banyak bersama anggota keluarga lain, baik saat sahur maupun berbuka. Menu di bulan Ramadan enak-enak, sebab orangtua mereka berusaha ekstra agar si anak semangat berpuasa.

Sayang, tak semua anak di dunia mengalami pengalaman sama. Living Muslim kemudian menunjukkan video yang berisi kumpulan testimoni anak-anak Suriah, yang tengah dikoyak konflik selama 4 tahun ini, tentang bagaimana mereka menjalani puasa Ramadan. Yang terlontar dari mereka rata-rata kisah sedih, bagaimana Ramadan kali ini tak seaman dan senyaman tahun-tahun sebelumnya.

Dalam satu adegan, ada seorang bocah Suriah yang ditanyai apa maunya. Ia menjawab “Aku mau roti,” sebab sudah lama tak makan makanan yang layak. Ia dan keluarganya terpaksa makan rumput. Kondisi serupa juga dialami oleh warga lain yang masih bertahan di rumah-rumahnya, di area di mana rumah tetangga sudah hancur akibat roket dan bom. Sementara itu, warga lain yang tak tahan akhirnya memutuskan pergi mencari suaka.

Respons anak-anak muslim Australia, di luar dugaan, menunjukkan rasa empati yang dalam. Seorang anak berkata bahwa seseorang berpuasa agar bisa turut merasakan penderitaan orang miskin yang tak sanggup membeli makanan. Anak lain mengkritik orang-orang yang mudah membuang makanan sisa, terlalu menuhankan uang, padahal ada anak di belahan bumi lain yang sekarat akibat perang. Ada juga yang bicara tentang orang-orang yang terlalu pusing untuk hal remeh, sementara yang lebih penting tak diacuhkan.

Bahkan ada yang tak sanggup melanjutkan harapannya karena terisak, tak kuasa menahan tangis atas penderitaan teman jauhnya di Suriah sana. Seorang anak lain mengucap janji jika ia memiliki uang lima juta dolar, ia akan segera menyumbangkannya untuk si anak pemakan rumput itu. Ia, katanya, akan menyumbangkan semuanya, tanpa perlu menyisakan satu sen pun.

Simulasi yang dikerjakan Living Muslim tersebut adalah salah satu upaya untuk mengukur seberapa besar rasa empati sebagai bagian dari kecerdasan emosional (emotional quotient/EQ) digerakkan oleh puasa. Ibadah kerap dipandang orang awam sebagai ibadah wajib dengan cara menahan lapar dan haus dari Subuh hingga Magrib, tapi sesungguhnya ada makna mendalam terkait relasi sosial yang banyak diingatkan oleh para ulama.

Apakah hubungan antara puasa dan EQ juga ada hubungan saling mempengaruhi alias tervalidasi dalam sains?

Dr. Masod Nikfarjam dan dua rekannya di Shahrekord University of Science, Iran, pada dua tahun lalu menerbitkan hasil risetnya di National Journal of Laboratory. Tema besarnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan di atas: apakah puasa Ramadan selama satu bulan penuh bisa meningkatkan kecerdasan emosional seseorang?

Dr. Masod membagi penilaian EQ menjadi 15 kategori yakni pemecahan masalah, kebahagiaan, kemandirian, toleransi stres, identifikasi diri sendiri, kesadaran diri, kesadaran akan dunia sekitar, hubungan antarpersonal, optimisme, harga diri, kontrol impuls, fleksibilitas, tanggung jawab, empati, dan ketegasan. Berdasarkan ke-15 indikator ini, para responden dinilai skornya dari waktu sebelum puasa, setelah berpuasa satu bulan, dan setelah satu bulan usai Ramadan.

Hasilnya menunjukkan peningkatan skor di hampir seluruh kategori. Kesimpulannya, puasa Ramadan memang bisa meningkatkan kecerdasan emosional seseorang. Salah satu kategori dengan skor mean yang tertinggi adalah empati, yang sebelum puasa hanya berkisar di angka 4,78 tapi usai puasa sebulan penuh meroket hingga 24,41. Beberapa kategori dengan kenaikan cukup drastis adalah tanggung jawaban, kontrol impuls, dan identifikasi diri.

Para peneliti menggarisbawahi bahwasanya EQ itu tak permanen. Namanya saja kecerdasan emosi, ia dibentuk oleh situasi tertentu dan meski ada perubahan/kenaikan yang agak permanen perlu waktu yang cukup lama dalam proses pendidikannya menghadapi realita sehari-hari. Selain bisa tumbuh, EQ juga bisa berkurang, tergantung momentum dan kondisi, sebagaimana terlihat dalam skor mean sejumlah kategori yang turun di catatan sebulan setelah bulan Ramadan.

Untuk menyiasatinya, orangtua yang ingin anaknya punya EQ berkualitas bisa mengajarkan puasa Senin-Kamis. Moh. Soleh, akademisi UIN Sunan Ampel, Surabaya, pernah mempublikasikan riset yang mendukung hipotesis tersebut di Jurnal Folia Medica Indonesiana. Puasa Senin-Kamis, tulis Moh. Soleh, memang benar-benar bisa dipakai untuk meningkatkan EQ anak. Hasil ini ia dapat setelah menganalisis hasil kuisioner kelompok responden pelaksana puasa dan yang tidak.

Psikolog Kota Medan Irna Manauli bersepakat bahwa membiasakan puasa sejak dini akan membuat anak-anak cerdas di tataran emosi. Kepada Antara ia menjelaskan pengaruh ini sebab anak yang berpuasa diuji kesabarannya, sehingga dilatih juga emosinya. Efek samping positif lainnya, kemampuan si anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, terutama dengan teman-teman sebayanya, juga akan meningkat.

Irna kemudian mengutip riset Daniel Goleman bahwa terdapat perbedaan perkembangan psikologis pada anak yang sabar menunggu dengan anak yang tidak sabar. Berpuasa mengajarkan tentang menahan lapar dan haus dalam sistem yang tepat tidak akan membunuh seseorang, tapi justru menyehatkan tubuh. Dipacu motivasi ini, anak bisa lebih semangat berpuasa sehari penuh, sebab tahu ada “reward” alias hadiah yang sepadan lain, yakni menu enak di kala berbuka.

Mengapa EQ tinggi bagi para psikolog itu penting, sebagaimana juga penguasaan intelligence quotient (IQ) yang selama ini dipupuk lewat berbagai jenjang institusi pendidikan?

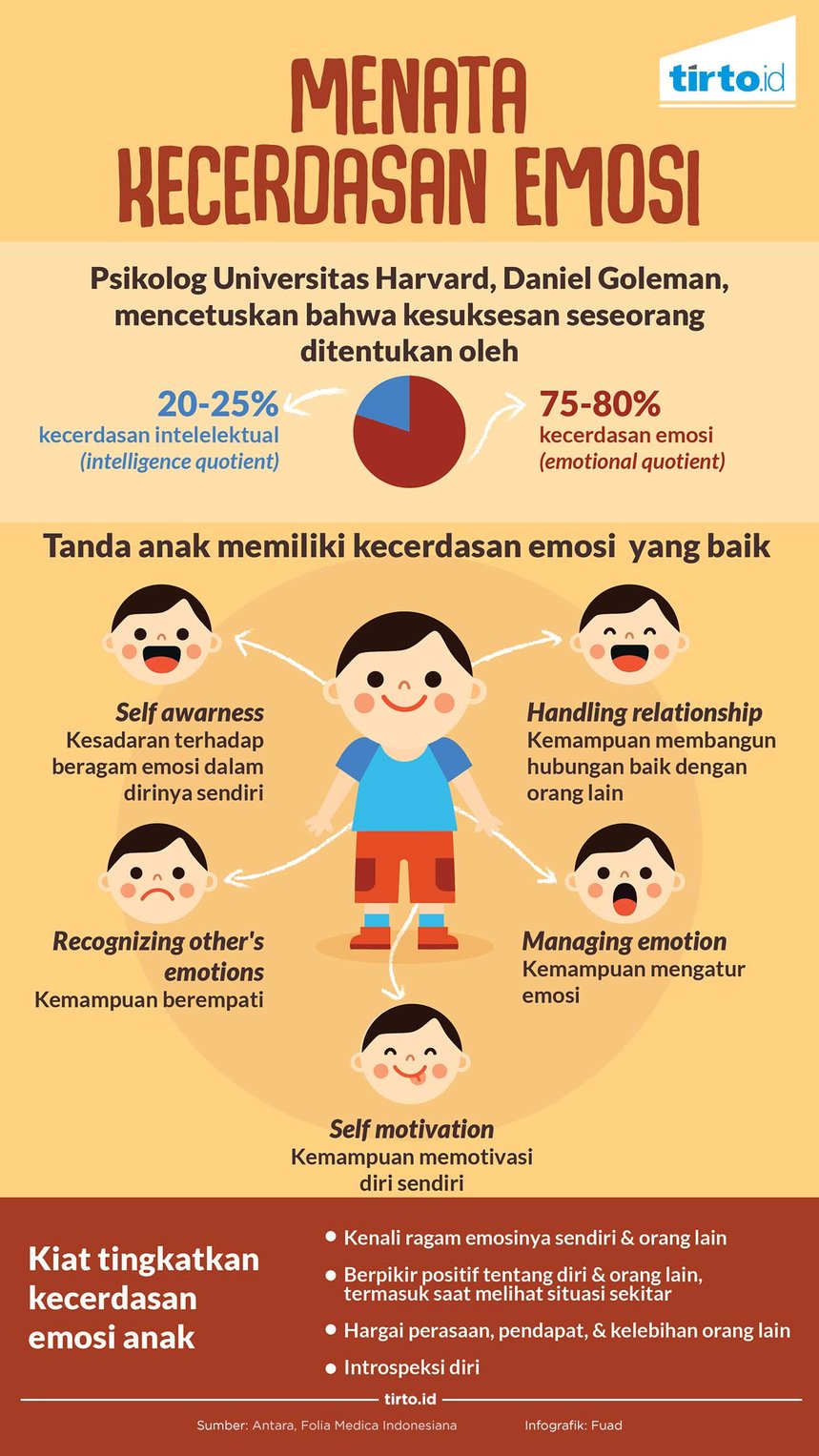

Baik Daniel Goleman maupun barisan psikolog di banyak negara telah bersepakat bahwa penguasaan EQ yang baik adalah modal yang juga esensial bagi kesuksesan anak di masa depan. Analisa Goleman pada pertengahan 1990-an dengan gamblang menyatakan: kesuksesan anak ditentukan oleh faktor penguasaan EQ sebanyak 75-80 persen, sedangkan sisa 20 persen baru ditentukan oleh kualitas IQ-nya.

Kecerdasan emosi anak, kata psikolog Rose Mini, punya banyak manfaat nyata jika diasah dengan baik, antara lain mudah bergaul dan menghargai orang lain. Si anak juga akan jadi pribadi yang perhatian dengan orang lain, mau menolong semampunya, sebab paham empati. Kasih sayang selalu jadi prioritas utama.

Ia akan diperhatikan dan dihormati orang lain, lancar berkomunikasi, dan mudah menerima stimulasi lingkungan sekitar sebagai modal utama dalam membentuk multi talenta yang ada dalam dirinya. Talenta akan berkembang dari adanya sosok di sekitarnya yang jadi acuan maupun pemberi referensi. Jika anak tertutup, ia akan kekurangan referensi maupun acuan.

Kelebihan-kelebihan itu jadi fondasi utama seorang anak dalam memiliki kemampuan sosial yang baik, sebelum ia perlu mengeksplorasi IQ-nya dalam dunia kerja. Kemampuan EQ yang baik adalah modal yang tak hanya penting untuk urusan kerja, tapi juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari, selama ia berkomunikasi dengan orang lain dan menjadi kunci kesuksesan dalam menjalin hubungan dengan pasangan.

Psikolog Dr. Rose Mini, A.P.,M.Psi berbagi kiat menumbuhkan kecerdasan emosional anak, yakni doronglah anak untuk mengenali macam-macam emosinya sendiri, selalu berpikir positif tentang diri dan orang di sekitarnya, dan belajar perspektif positif untuk menilai situasi yang kurang nyaman.

Selanjutnya, bantu anak untuk mengenali macam-macam emosi yang ada pada orang lain, selalu menghargai pendapat, kelebihan, juga kekurangan orang lain, belajar untuk introspeksi diri sendiri, belajar jadi pribadi yang penyabar, penyayang dan pemaaf, selalu berupaya untuk menghargai perasaan orang lain, dan akhirnya, latih anak untuk berusaha menjadikan perasaan sebagai salah satu elemen penting dalam mengambil keputusan.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Maulida Sri Handayani