tirto.id - Dictionary of Education (1959) mencatat kurikulum sebagai perangkat materi pelajaran yang ditujukan untuk mendapat ijazah dalam suatu bidang studi tertentu. Pengertian hasil suntingan Carter Victor Good dan organisasi Phi Delta Kappa itu kini tak lagi relevan dalam ranah pendidikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak siswa di Indonesia yang menjadikan kegiatan belajar semata-mata untuk memperoleh ijazah.

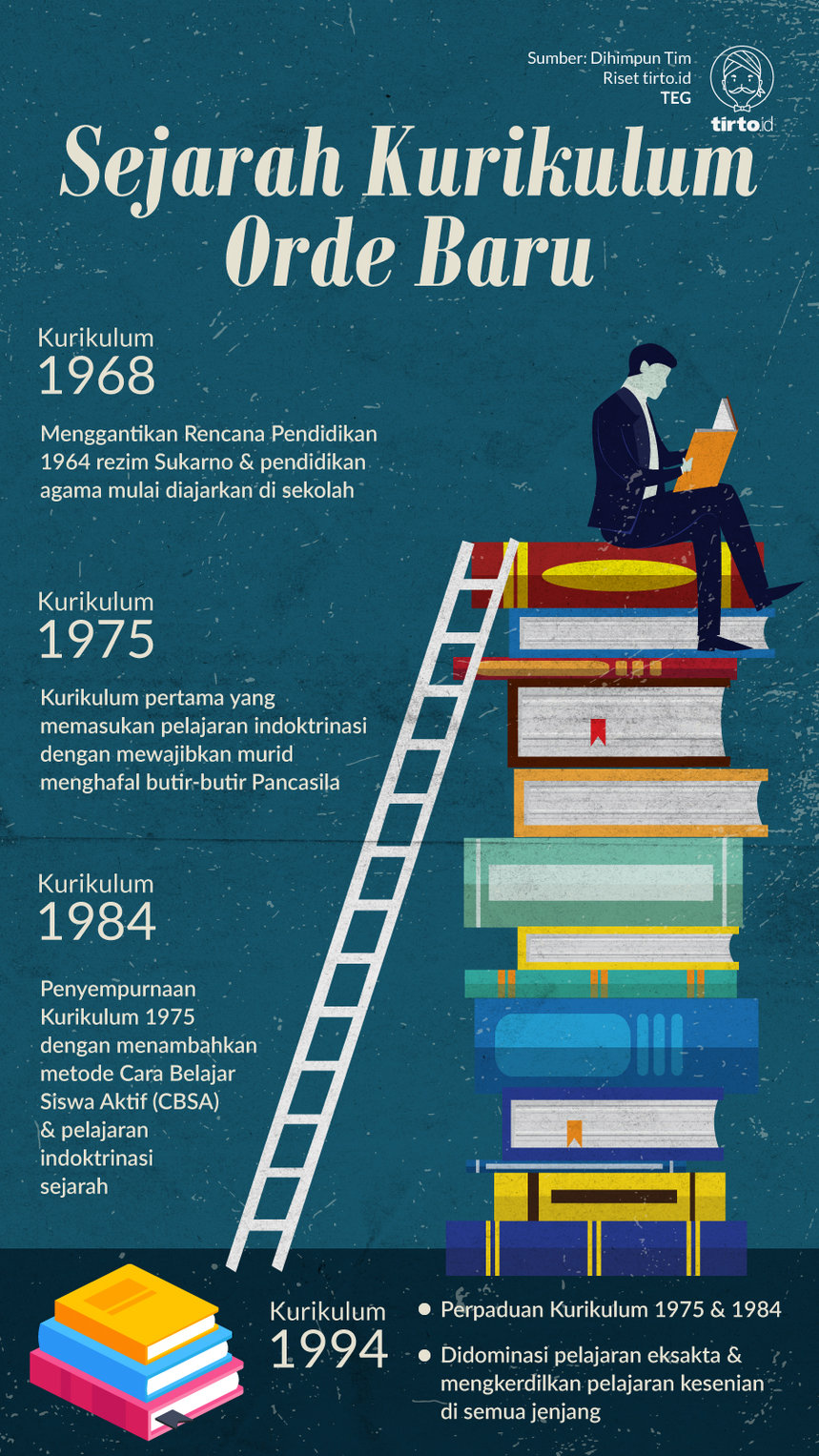

Sepanjang periode Orde Baru (1968-1998), dunia pendidikan nasional mengenal empat kurikulum, yakni Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1968 disebut-sebut sebagai yang paling dipengaruhi politik, karena kecenderungan rezim Orde Baru menghapus jejak pendidikan era Sukarno sangat terlihat.

Sementara itu, tiga kurikulum yang disebut terakhir sangat menjunjung keseragaman output dari kalangan peserta didik. Mereka diharapkan dapat menjadi tenaga yang terampil, berbudi luhur, serta berpedoman kepada agama dan nilai-nilai Pancasila.

Karena sifatnya yang sentralistik, kurikulum sepanjang pemerintahan Soeharto lebih suka memaksakan gagasan dari pusat ke daerah. Para pelaksana pendidikan, yaitu para guru di sekolah-sekolah, diasumsikan akan paham dengan sendirinya tujuan dari pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan. Akibatnya, kurikulum pendidikan nasional Orde Baru kerapkali menemui banyak kendala.

Kurikulum Indoktrinasi

Orde Baru dikenal sangat bersungguh-sungguh melakukan indoktrinasi warga negara melalui ilmu pengetahuan. Namun, bukan berarti tidak ada upaya memberikan pendidikan terbaik bagi rakyat Indonesia.

Rencana perbaikan di bidang kurikulum sebenarnya sejak awal sudah menjadi harapan pemerintah Orde Baru. Berbagai percobaan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dilakukan melalui kebijakan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I tahun 1969 dan menghasilkan kurikulum baru di tahun 1975. Menurut isinya, Kurikulum 1975 lebih berorientasi kepada hasil ketimbang kepentingan politik.

Berdasarkan catatan Darmaningtyas dalam Pendidikan yang Memiskinkan (2004, hlm. 70), Kurikulum 1975 menjadi kurikulum pertama Orde Baru yang menekankan indoktrinasi ideologi Pancasila untuk seluruh jenjang pendidikan. Melalui indoktrinasi ini, pemerintah memperkenalkan konsep butir-butir Pancasila yang menjadi awal praktik pengajaran melalui sistem hapalan.

Doni Koesoema A. dalam bukunya Pendidikan Karater (2007, hlm. 50) menyebutkan bahwa pendidikan Pancasila bagi rezim Orde Baru memang sangat fundamental. Upaya pemerintah membudidayakan Pancasila sebagai ideologi bangsa mulai ditempuh dengan cara mewajibkan mata pelajaran khusus seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sejak penerapan Kurikulum 1975 di tahun ajaran 1976.

Kurikulum indoktrinatif kembali diterapkan pada Kurikulum 1984 melalui mata pelajaran Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB). Ide dasar di balik penerapannya mirip dengan doktrin Pancasila: siswa dituntut untuk menghapal kisah-kisah pahlawan nasional yang didominasi orang-orang bersenjata. Mata pelajaran ini tidak bertahan lama, karena dinilai tumpang tindih dengan pelajaran lain. Pencetusnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto (1983-1985), tutup usia pada 1985.

Daoed Joesoef dan Kurikulum Eksperimental

Kurikulum Orde Baru, khususnya Kurikulum tahun 1975, dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sangat tinggi. Berdasarkan Pelita I, sekolah-sekolah di Indonesia saat itu diharapkan berorientasi kepada pembangunan sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja sesuai harapan pemerintah. Demikian tulis Henry Alexis Rudolf Tilaar dalam 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, 1945-1995 (1995, hlm. 258).

Menurut Tilaar, Kurikulum 1975 merupakan kurikulum pertama yang didasarkan kepada tujuan pendidikan yang jelas. Kendati demikian, sifatnya sangat sentralistik sehingga sulit diaplikasikan di di daerah-daerah.

Kompas (3/8/1981) melaporkan, masih banyak sekolah di pedesaan yang belum menerima buku Kurikulum 1975 sampai 1981. Akibatnya, banyak sekolah mulai dari SD sampai SMA terpaksa masih menggunakan Kurikulum 1968.

Kesulitan ini sebenarnya dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef (1978-1983) dan menarik perhatian Presiden Soeharto. Namun, Daoed menolaknya dan malah menyibukan diri merumuskan sistem evaluasi sekolah yang bernama EBTA dan Ebtanas.

“Kepada Pak Harto aku katakan bahwa aku tidak akan mengubah kurikulum yang berlaku. Praksis pendidikan akan terus menggunakan kurikulum 1975 walaupun aku menyadari betul kelemahan dan kekurangannya. Terasa benar betapa kurikulum ini merupakan hasil dari suatu kompromi tanpa visi ke depan yang relevan,” tulis Daoed Joesoef dalam autobiografi Rekam Jejak Anak Tiga Zaman (2017, hlm. 203).

Saat Daoed mengakhiri masa jabatannya pada 1983 dan digantikan Nugroho Notosusanto, barulah terjadi penyempurnaan kurikulum seperti yang diharapkan. Pemerintah mengesahkan Kurikulum 1984 yang diklaim sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya.

Kurikulum 1984 mengimbuhkan sistem pembelajaran baru bernama Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Berdasarkan catatan Darmaningtyas, sistem belajar CBSA sebenarnya sudah pernah diperkenalkan bersamaan dengan pelaksanaan Kurikulum 1975. Sistem yang diadopsi dari Inggris itu pernah melalui masa uji coba sejak 1980 di 60 SD yang tersebar di Kabupaten Cianjur.

Melalui CBSA, siswa dituntut untuk aktif berdiskusi dalam kelompok, bahkan mendebat guru. Meskipun dinilai sebagai terobosan, tetap saja terdapat berbagai macam kelemahan umum. Misalnya seperti tenaga guru tingkat SMA yang mempunyai kualifikasi yang berbeda dengan apa yang diajarkan sehingga mereka kurang mampu memimpin jalannya diskusi di kelas.

Matinya Jiwa Kesenian

Kembali memfasilitasi pembangunan nasional, pada tahun 1989, pemerintah kembali merancang penyempurnaan kurikulum pada 1989. UU Pokok Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional yang baru saja disahkan kemudian berperan melahirkan kurikulum baru untuk diberlakukan pada tahun ajaran 1995/1995.

Kurikulum yang baru ini terbukti mendulang sukses. Hanya dalam jangka waktu tiga tahun seluruh Kurikulum 1994 berhasil diterapkan di berbagai jenjang di sebagian besar wilayah Indonesia.

Kendati dinilai sudah merata, Darmaningtyas dalam bukunya sempat mengkritik Kurikulum 1994 sebagai kurikulum tanpa perasaan yang memiskinkan cita rasa seni para siswa Indonesia. Akibat dominasi pelajaran eksakta dan bahasa dalam semua jenjang pendidikan, kurikulum pendidikan nasional tahun 1994 hampir tidak memiliki ruang lebih untuk pelajaran seni.

Ditambah lagi, Kurikulum 1994 berusaha mengakomodasi seluruh kebutuhan pendidikan nasional dan tingkat daerah. Di samping pelajaran yang sifatnya umum, siswa dicekoki dengan materi muatan lokal meliputi bahasa dan keterampilan daerah. Hal ini menuai kritik karena alih-alih menuai hasil, Kurikulum 1994 malah membuat siswa menjadi stres akibat beban belajar yang berlebihan.

“Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi,” tulis Moh. Suardi dalam Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer (2015, hlm. 105).

Editor: Windu Jusuf