tirto.id - Semuanya tampil harafiah dalam Kim Ji-young, Born 1982. Tiap gambar direkam dengan terang dan jelas. Kekecewaan, amarah, dan penderitaan yang dialami Kim Ji-young (Jung Yu-mi) tegas hadir dalam dialog, ekspresi, dan makna yang tidak absurd dan abstrak. Tak perlu bersemiotika untuk tahu apa yang ingin disampaikan film ini.

Kim lahir di keluarga dengan budaya patriarkis kental, sampai-sampai ibunya harus minta maaf pada sang mertua ketika melahirkan Kim, yang ternyata perempuan, bukannya laki-laki. Buat Nenek Kim, anak laki-laki akan lebih menguntungkan jika sudah dewasa. Mereka bisa bekerja, menghasilkan uang, dan membiayai hidup senja orang tua.

“Tapi, aku akan menjaga ibu kalau aku sudah besar,” kata Kim kecil menyahuti ceramah neneknya.

Sang Ibu tersenyum mendengar celoteh anak keduanya itu. Sementara sang nenek menganggap remeh, dan (kurang lebih) bilang, “ah, anak kecil belum paham.”

Perasaan diremehkan dari kecil bikin Kim punya tekad besar jadi perempuan mandiri. Ia ingin sekolah tinggi dan punya pekerjaan mapan—sesuatu yang tidak gampang di Korea Selatan. Dan film berdurasi 118 menit itu mengupas perjuangan Kim dengan alur maju-mundur.

Derita (Tak) Kasatmata

Alur jadi alat penting dalam film ini. Ia dimulai ketika Kim sudah jadi ibu muda dengan seorang anak balita. Kita masih belum diberi informasi apa-apa tentang asal dan latar belakang sang karakter utama.

Tampilan Kim selayaknya ibu rumah tangga biasa: pakai celemek, muka lelah tanpa riasan, dan rambut dicepol. Ia juga tampak terbiasa dan terampil di dapur. Wajah lelahnya yang sukar diabaikan seolah menjadi penjelas betapa Kim kerap mengurus pekerjaan domestik rumah tangga.

Suatu waktu Kim juga harus terampil di dapur ibu mertuanya: memasak, mencuci piring, menyiapkan camilan, menghidangkan makan malam, dan bersih-bersih. Ia tak menganggap pekerjaan itu sebagai beban dan sanggup menjabaninya sendirian.

Yang menyita pikiran Kim adalah bagaimana mengantisipasi sindiran sang mertua. Ia mudah panik ketika ibu mertuanya terganggu melihat sang suami, Dae-hyun (Gong Yoo), membantu mereka di dapur, mencuci piring.

Seolah-olah keterlibatan sang suami dalam dapur jadi kelemahan Kim sebagai istri.

Ketegangan antara mertua dan menantu perempuan itu amat jelas digambarkan sutradara Kim Do-young. Ketidaksukaan sang ibu mertua, ketidaknyamanan sang menantu, ketiadaan laki-laki dan kuasa perempuan dalam dapur keluarga dipotretnya dengan dialog-dialog gamblang. Dalam adegan yang sama, kita juga bisa melihat bagaimana konflik itu disadari semua orang di sana, termasuk sang ayah mertua, tapi sama sekali tak ada yang berani membicarakan.

Suasana dingin dan penuh sindiran itu lantas dikejutkan tingkah Kim yang mendadak memberontak. Ia menegur ibu mertuanya dengan nada tinggi, memprotes status quo yang kasatmata selama ini. Dae-hyun sampai harus memboyong Kim ke luar rumah sesegera mungkin, karena takut pernyataan istrinya bakal jadi konflik berkepanjangan.

“Maaf, dia sedang tidak sehat belakangan,” katanya.

Perlahan, alur maju-mundur lalu dipakai sutradara Kim Do-young untuk mengenalkan sang karakter utama. Masa kecil, remaja, hingga sebelum menikah Kim dibuka satu per satu. Di saat bersamaan, kita semua belajar bahwa di masa sekarang, Kim tengah dilanda masalah mental serius dan butuh pertolongan.

Nyaris di tiap babak dalam hidupnya, Kim selalu dapat tantangan cuma karena identitasnya sebagai perempuan. Misal, pakaiannya pernah dimarahi sang ayah karena dinilai bisa memicu tindakan jahat dari lelaki. Ia juga harus rela mengorbankan pekerjaan setelah melahirkan demi keluarga. Belum lagi tuntutan memenuhi ekspektasi mertua.

Derita dan beban yang dialami Kim nyatanya memang terasa amat dekat. Ia dipotret dari ketimpangan sistem yang berbuah diskriminasi pada perempuan dan menempatkan laki-laki sebagai tokoh utama serta paling diuntungkan. Sebuah sistem yang biasa disebut patriarki.

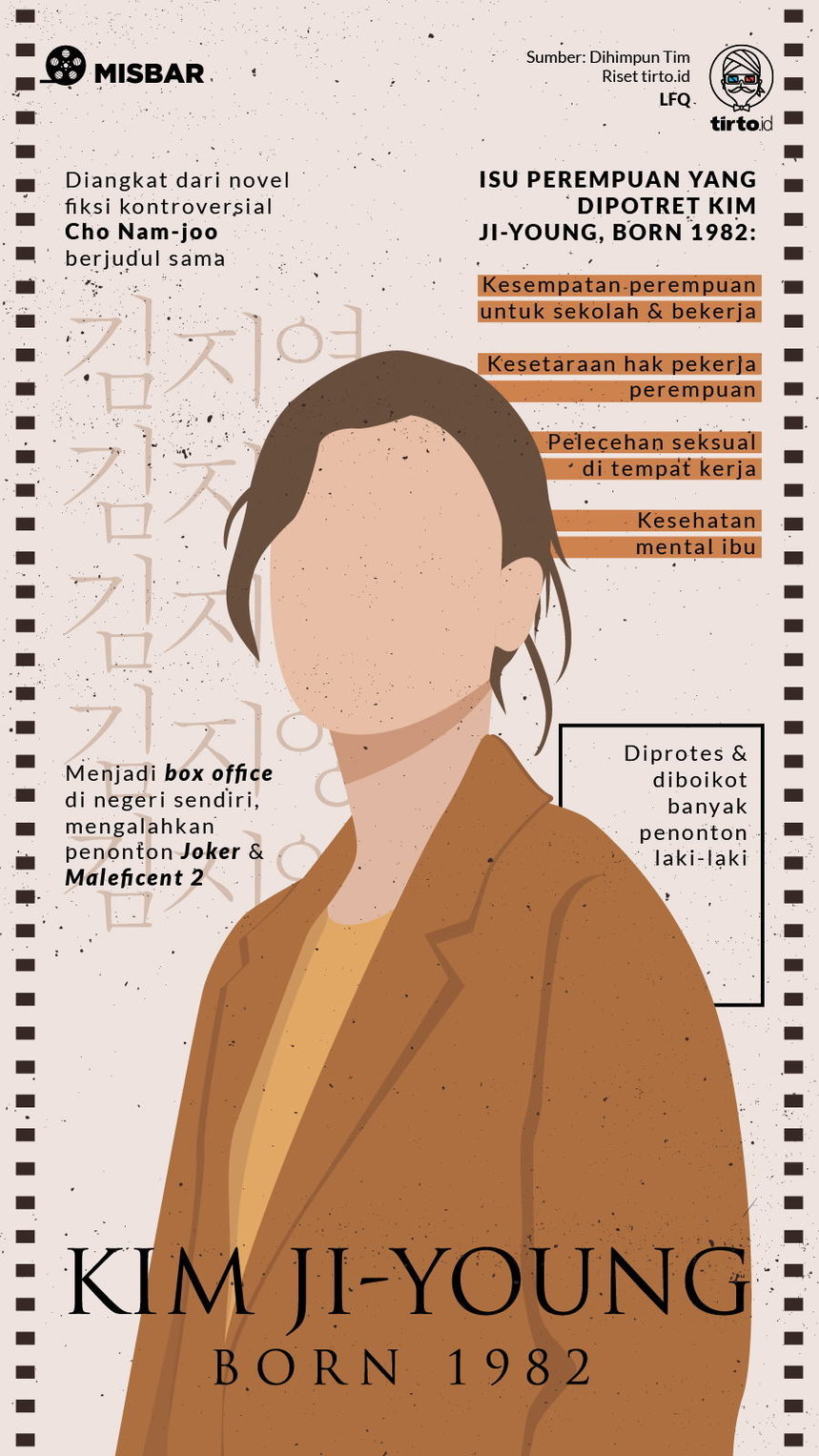

Meski tak sekalipun menyebutkan kata patriarki—dan menyelipkan feminisme sebagai solusinya—film Kim Ji-young, Born 1982jelas ingin merekam fenomena itu. Tak hanya itu, film tersebut juga memprotes budaya lama yang masih memamahbiak di segala penjuru dunia.

Keputusan Kim Do-young memaparkan narasi Kim secara harfiah dan gamblang adalah protes paling keras. Sebab problema ini sebetulnya punya nilai kedekatan yang amat erat dan dirasakan banyak sekali perempuan di berbagai tempat.

Saking dekatnya masalah-masalah yang dihadapi Kim dengan kehidupan sehari-hari, sebagian orang bisa jadi melihatnya sebagai kewajaran—bahkan keniscayaan—alih-alih persoalan. Sehingga cara bertutur film ini yang lebih memilih menampilkan semua masalah secara harafiah dan apa adanya bisa jadi cara ampuh buat bikin:

- Mereka yang terganggu dengan patriarki menggigit bibir, gemas karena ikut sakit saat menonton.

- Mereka yang masih bimbang tentang mudaratnya patriarki mulai bertanya-tanya tentang status quo-nya; dan,

- Mereka yang membela-bela patriarki makin tak nyaman dan terpaksa melempar gagasan untuk memboikot film ini.

Editor: Eddward S Kennedy