tirto.id - Tak perlu heran jika terdapat banyak elemen palu dalam video klip serangkaian lagu milik Pink Floyd, Run Like Hell dan Waiting For the Worms. Selain dijadikan simbol kelas pekerja, elemen palu dalam kedua lagu yang terdapat di album legendaris mereka, The Wall (1979), itu seolah juga meneguhkan bagaimana latar belakang keluarga para personil band Inggris tersebut.

Roger Waters, David Gilmour, Syd Barrett, Richard Wright, Nick Mason, dan Bob Klose memang berasal dari keluarga buruh dan, sebab itu, juga dekat dengan partai komunis. Terutama Water [bass] dan Mason [drum] yang telah berkawan sejak masih remaja di sekolah.

“Secara politik, kami berasal dari latar belakang yang serupa,” ucap Mason dalam Inside Out: A Personal History of Pink Floyd (2011:18). Soal ayahnya yang pekerja di Association of Cinematographic Technicians (ACT), Mason menyebut: “Ayahku anggota partai komunis yang melawan fasisme.”

Orang tua Waters, Eric Fletcher Waters dan Mary White, dikenal sebagai sosok terpelajar dan sempat menjadi guru di sebuah sekolah. Kendati demikian, keduanya juga sama-sama mantan anggota Partai Komunis Inggris dan pendukung setia kaum buruh. Eric sebelumnya juga terdaftar sebagai Letnan Dua dari Batalyon ke-8 Royal Fuselier (Resimen London).

Naasnya, Eric mati muda kala bertempur melawan kaum fasis di Anzio, Italia selatan, pada 18 Februari 1944, dalam usia yang baru 29 tahun. Berpuluh tahun kemudian, Waters mengenang ayahnya melalui lagu The Fletcher Memorial Home (1983) yang terdapat dalam Final Cut, album studio ke-12 Pink Floyd yang rilis pada 21 Maret 1983.

Waters pun juga punya ketertarikan pada isu politik, terutama sejak ia bergabung dengan Campaign for Nuclear Disarmament (CND) yang dibentuk pada 1958. “Roger menjadi ketua bagian remaja dari CND di Cambridge, dan dia serta Judy (pacarnya) ambil bagian dalam pawai anggota CND dari Aldermaston ke London,” jelas Mason yang kala itu juga ikut aksi tersebut bersama pacarnya, Lindy Rutter.

Menariknya lagi, baik Judy dan Lindy pun memiliki latar belakang keluarga yang sama dengan pacar mereka masing-masing.

Si Jenius Syd Barrett yang Hanya Bertahan Sebentar

Ketika kuliah di London Polytechnic-Regent Street (kini Universitas Westminister), Nick dan Roger mulai berkawan dengan Richard Wright. Rick, demikian ia biasa disapa, sebelumnya pernah belajar di London College of Music. Sebab itulah ia pandai memainkan beberapa macam alat musik, seperti terompet, trombon, serta piano.

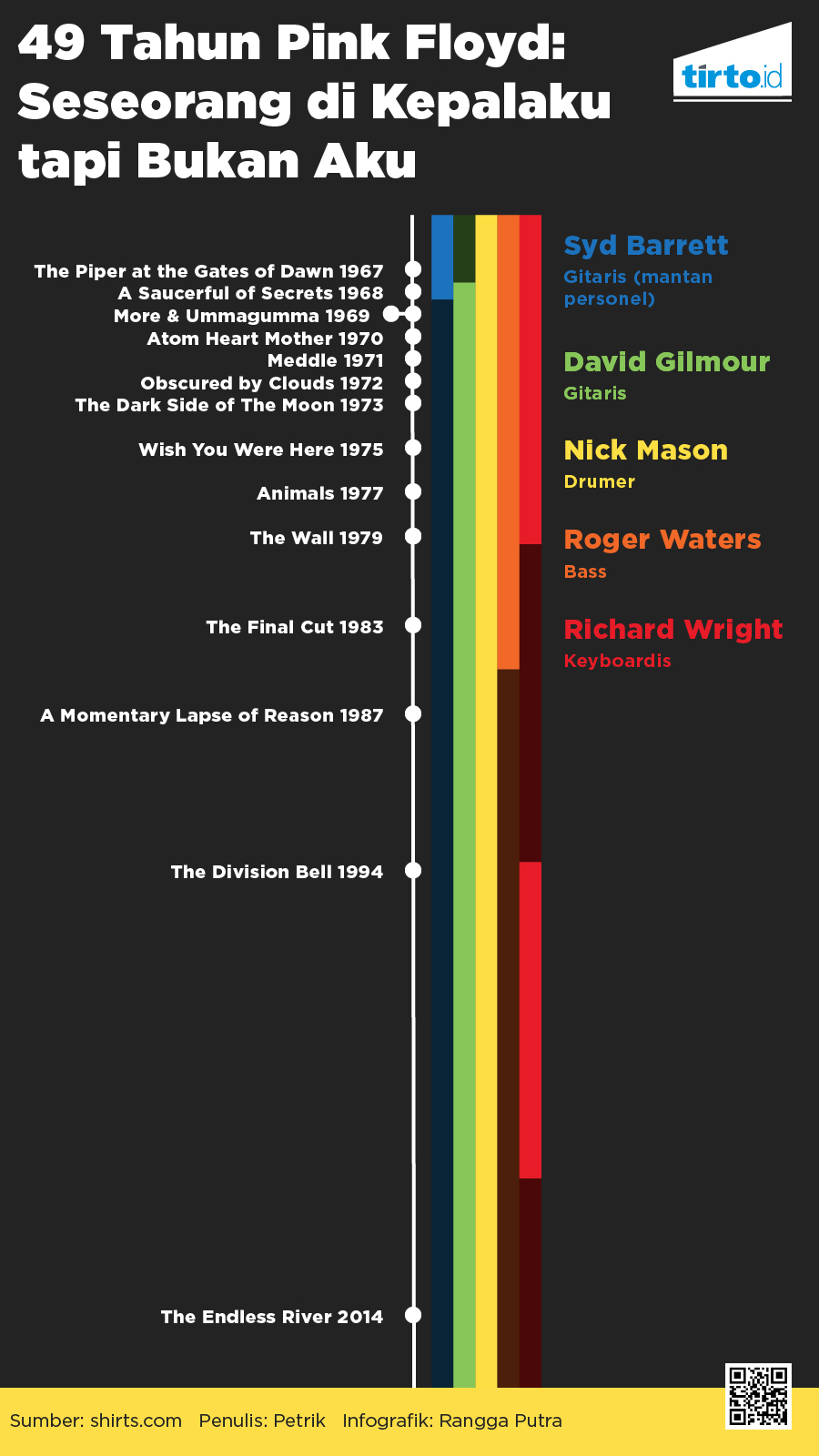

Ketiga kawan tersebut akhirnya membentuk band bernama Sigma 6 bersama seorang pemuda jenius yang suka mengulik kord-kord tak lazim, Keith Roger Barrett alias Syd Barrett. Lalu, seiring berjalannya waktu, mereka membentuk sebuah band baru, Pink Floyd Sound, dan merilis album pertamanya pada 1967, The Piper at the Gates of Dawn. Beberapa lagu terkenalnya antara lain: Arnold Layne, See Emily Play, dan Interstellar Overdrive.

Di tahun yang sama itu pula, para personil sepakat untuk menyingkat nama band mereka menjadi Pink Floyd, ditakik dari dua nama musisi blues pujaan Barrett: Pink Anderson dan Floyd Council. Dan, kelak, band ini menjadi salah satu band terbesar dalam sejarah musik dunia, terutama karena aransemen musiknya yang kala itu dianggap tidak biasa.

Kendati kontribusinya amat besar dalam album perdana Pink Floyd, Barrett terpaksa harus diberhentikan dari band lantaran kecanduannya terhadap narkoba semakin tak karuan. Sejak Maret 1968, atau tiga bulan sebelum album kedua band itu rilis--A Saucerful of Secrets--, Barrett secara resmi bukan lagi anggota Pink Floyd.

Adapun sosok yang menggantikan Barrett tak lain adalah kawan sekolahnya dulu: David Gilmour.

Waters yang Konsisten Kritis

Tanpa Syd, Pink Floyd tetap produktif merilis album dengan aransemen musikalitas yang tak biasa. Mulai dari A Saucerful of Secrets (1968), More (1969), Ummagumma (1969), Atom Heart Mother (1970), Meddle (1971), Obscured by Clouds (1972), The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977), The Wall (1979), hingga The Final Cut (1983).

Dari semuanya, The Wall dan The Dark Side of the Moon menjadi album Pink Floyd yang paling populer dan telah terjual lebih dari puluhan juta keping.

Seiring dengan latar belakang mereka yang ke-kiri-kiri-an, maka tidak heran jika beberapa lagu Pink Floyd sarat dengan kritik. Dalam hal ini, Waters adalah motor utamnya. Lagu Another Brick on The Wall [Part 2], misalnya, dianggap memuat kritik terhadap dunia pendidikan. Dibawakan dengan bantuan paduan suara anak-anak dari The Islington Green School Choir, lagu tersebut melampirkan lirik yang konfrontatif:

“We don't need no education/We don't need no thought control/No dark sarcasm in the classroom/Teachers leave those kids alone/Hey teachers, leave those kids alone/All in all you're just another brick in the wall.”

Waters, yang dominan perannya dalam album The Wall, menulis dua part lagu Another Brick on The Wall lantaran muak dengan dunia pendidikan. Ia merasa, sekolah yang semestinya menekankan prinsip memanusiakan manusia, justru telah menjadikan anak didik sebagai robot yang harus mengikuti otoritarianisme orang-orang dewasa.

Sikap kritis anak aktivis partai komunis itu tidak hanya ditunjukkannya pada isu-isu politik berdekade silam. Ketika telah berusia senja seperti sekarang [76 tahun], Waters bahkan masih lantang menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Seperti yang ia tunjukkan tahun lalu melalui akun Twitter pribadinya:

“To the brave Palestinians in Gaza marching for freedom, WE ARE WITH YOU!!”

Itu bukan bentuk dukungan pertama Waters terhadap Palestina. Setelah Gaza diserang militer Israel pada tahun 2012, ia menyanyikan lagu legendaris milik Joan Baez, We Shall Overcome, sebagai bentuk solidaritas. Sementara kepada Donald Trump, Waters juga kerap melontarkan sinisme, bahkan sempat pula menginisiasi konser bertajuk Anti-Trump pada 2017 lalu.

Sebagai seorang musisi legendaris, Waters semestinya bisa saja menikmati hari tua sambil menikmati pundi-pundi hartanya. Dan itu wajar belaka. Seperti Mason, misalnya, yang telah menjadi kolektor mobil langka dengan harga selangit. Atau, paling tidak, Waters juga dapat mengikuti jejak sang ayah dengan menjadi seorang pasifis sambil terus menyuarakan kritiknya.

Akan tetapi, nyatanya, jiwa kritis Waters tetap tak lekang oleh waktu. Seperti yang ia tunjukkan ketika diwawancara oleh seorang komposer besar dari Brazil, Caetano Veloso, mengenai kebangkitan para politikus macam Trump dan Jair Bolsonaro, pada Oktober 2018 lalu. Tanpa tedeng aling-aling, Waters menyatakan kritiknya seeksplisit mungkin:

“Kenapa mereka mau-maunya memilih para bajingan tersebut untuk menghancurkan dunia ini tepat di depan mata dan dengan cara yang amat sistematis?”

Editor: Eddward S Kennedy