tirto.id - Sebuah simposium yang mengundang budayawan, seniman, pegiat seni, dan pekerja kebudayaan, digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (28/1/2025).

Diskusi tersebut merangkum gagasan tentang Kebudayaan Indonesia Baru yang disimpul dengan tajuk "Arkipelagis: Refleksi Kebudayaan". Istilah arkipelagis merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia yang berakar pada karakter geografisnya, yaitu kepulauan dan kelautan.

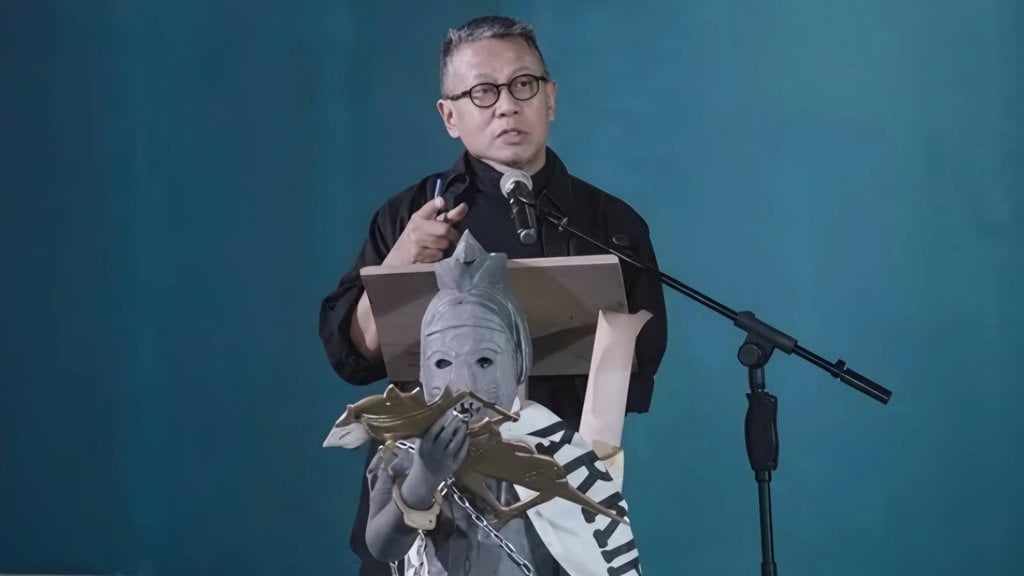

Simposium yang dilaksanakan secara kolektif itu menghadirkan tiga pembicara kunci. Mereka adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Hamengku Buwono X (HB X); Direktorat Jenderal Kebudayaan Indonesia periode 2015-2024, Hilmar Farid; dan budayawan progresif, Nirwan Dewanto.

Membangun Imajinasi Kebudayaan Indonesia

Hilmar Farid memulai simposium dengan kuliah umum. Dia mengatakan bahwa saat ini dunia terjebak dalam situasi morbid syndrome. Terjadi stagnasi lantaran sistem baru belum terbentuk, sedangkan sistem lama sudah tidak bisa lagi menampung perkembangan.

Ia berharap Indonesia bisa segera keluar dari sistem tersebut. Langkah yang dapat diambil untuk menghentikan situasi itu, kata Hilmar, adalah dengan menghentikan invasi habitat koloni lain. Setelah itu, menurutnya, kita bisa mulai kembali ke lokalitas sehingga tumbuh kesadaran akan potensi lokal, kemudian melakukan inovasi dalam pengembangan.

“Kenapa kita seperti terhenti tidak bisa maju? Kita punya pengetahuan, baik di kampus maupun di kampung. Kita punya berbagai teknologi untuk menyelesaikan berbagai macam problem. [Kita] punya sumber dayanya. Tidak ada alasan, di dunia ini ada yang lapar,” kata dia.

“Jadi, dari sumber daya, teknologi, pengetahuan, dan sebagainya, kita punya. Mengapa tidak kita kerahkan untuk mencari solusi? Ini yang disebut inersia, ketidakmampuan untuk bergerak maju,” imbuhnya.

Hilmar melintaskan ingatannya. Dia pernah melontar gagasan tentang "arus balik", yang didasarkan pada refleksi terhadap karya akbar Pramoedya Ananta Toer. Novel Arus Balik menjabarkan bagaimana Indonesia sebagai negara maritim bisa bebas berinteraksi dan sangat berorientasi ke luar.

“Dulu, arus mengalir dari selatan ke utara, dari kita di Nusantara ke utara. Ada yang bilang beras Jepang berhubungan dengan beras di Jawa, karena ada hubungan sekitar 1.000 tahun lalu. Penduduk di Madagaskar banyak yang berasal dari sini. Pantai timur Afrika sampai di India ada pembuat kapal dari Jepara pada abad ke-10. Di India, ada orang Jepara yang jadi master tinggal di sana,” bebernya.

Menurut fakta sejarah, ada sumber daya dan pengetahuan dari Nusantara yang mengalir keluar. Akan tetapi, kemudian terjadi arus balik. Dalam novel Arus Balik digambarkan dengan detail perilaku orang di Pantai Utara Jawa saat menghadapi kedatangan Eropa.

Masyarakat umum biasanya menyalahkan kolonialisme. Kalau Belanda tidak datang dan menjajah, Indonesia diyakini bakal makmur. Akan tetapi, dalam novel Arus Balik dibahas, ada kaitan dan kelidan antara kolonialisme dengan feodalisme. Menurut Hilmar, problem itu masih melekat sampai hari ini.

"Warisan problem etik tidak terpecahkan. Kita perlu keluar dari problem itu dan membuat arus balik,” tegasnya.

Hilmar menyebut, perlu penerapan konsep arkipelagis dengan serius. Hal itu dikarenakan sejak masa kolonial, kekayaan Indonesia yang begitu rupa telah direduksi, dikerdilkan menjadi hutan dan lahan. Hutan yang begitu luas, ditebang tanpa penelitian mendalam.

“Yang dilakukan sistem ekonomi kolonial adalah eksploitasi sebagian kecil kekayaan yang berimbas pada pengabaian yang lain. Tidak pernah melakukan pembangunan ekonomi berbasis tumbuhan,” cecarnya.

Hilmar meyakini perlunya gotong royong untuk mengenali potensi Indonesia yang kompleks sehingga lahirlah imajinasi baru. Kerja itu tidak bisa diserahkan kepada akademisi saja, tetapi juga melalui letupan yang muncul dalam keseharian orang yang bekerja untuk kesejahteraan orang. “Misalnya Kholid, nelayan yang menentang pagar laut yang mengganggu kegiatan nelayan.”

Berkaitan dengan perubahan iklim, nelayan kini harus masuk ke dalam. Ada bahan bakar dan kapal yang diperlukan. Terlebih, tidak semua punya kapal arus sewa atau dipekerjakan. Tanpa pagar pun sebenarnya mereka sudah kesulitan.

“Kita perlu membangun kesadaran arkipelagis melalui orang-orang seperti Kholid,” lontarnya.

Letupan yang mendapat perhatian luas seperti Kholid di setiap wilayah mungkin tidak saling berkaitan. Akan tetapi, yang mampu menyatukan mereka adalah imajinasi. Salah satunya bisa melalui karya sastra dengan kekuatan fiksinya.

“Prinsip sederhana dalam realisme adalah menyampaikan kenyataan utuh dari kenyataan itu sendiri. Mengapa? Karena siklusnya lengkap. Apa yang dalam keseharian kita, kita hadapi sebagai potongan realitas, [sementara] di dalam novel digambarkan secara utuh,” ucapnya.

Hilmar bilang, peran pemuda dibutuhkan dalam upaya menghidupkan imajinasi. Kalangan muda, yang saat ini dalam rentang usia 18-35 tahun, tentu ingin melihat dunia lebih baik. Akan tetapi, tren realitas justru berlawanan dengan kemauan mereka. “Maka mereka yang berkepentingan langsung, ingin membentuk [perubahan]."

Namun, butuh usaha keras dan konsistensi dalam waktu yang panjang guna memastikan terwujudnya imajinasi Kebudayaan Indonesia Baru. Tanpa melihat Indonesia sebagai negara arkipelagis, potensi yang ada di Nusantara tidak akan sepenuhnya terealisasi.

“Bahkan bisa jadi kita sedang menghancurkan harta yang sesungguhnya kita miliki tanpa kita sadari,” sebutnya.

Menurut Hilmar kita tidak boleh mengecilkan hati terkait hal yang perlu dilakukan pada masa "antara" ini. Semua penduduk di Nusantara tidak bisa menunggu masa kemakmuran itu datang 20 tahun lagi, melainkan harus mulai bekerja dari sekarang.

“Tapi kondisi sekarang tidak meungkinkan kita untuk membangun cita-cita. Langkah yang bisa dilakukan, keluar dari inersia. Bergeraklah walau kita bergerak di bumi yang retak,” tandasnya.

Kebijakan yang Kembali ke Akar

Hamengku Buwono X menyoroti pentingnya pembangunan budaya yang visioner. Konsep Kebudayaan Indonesia Baru, menurutnya, berkelindan dengan ide besar arkipelagis. Dengan begitu, energi pembaruan dikerahkan pada gagasan yang merangkai akar tradisi untuk masa depan bangsa. Harapannya, hal itu bisa mewujudkan sebuah visi, yang memadukan kearifan lokal dengan dinamika zaman, demi kemaslahatan rakyat Indonesia.

“Dalam hal ini, hendaknya Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya digunakan sebatas slogan, tetapi sebagai strategi kebudayaan, yang dituangkan ke dalam kebijakan publik,” sebut HB X dalam pidatonya, Selasa (28/1/2025).

Gubernur DIY tersebut bilang, sejarah telah memberikan pelajaran bahwa hidup dalam multikulturalisme yang penuh toleransi dan saling menghargai dapat menjadi sumber kemajuan.

Di Spanyol, Andalusia menjadi simbol kerukunan hidup antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Saat itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang maju karena semua saling belajar dari kebudayaan yang lain. Sejarah juga menunjukkan, proses integrasi berbagai budaya dan bangsa adalah keniscayaan dalam sejarah Nusantara.

Ada manfaat yang besar jika pluralitas budaya menjadi serat-serat yang saling memperkuat. Dengan begitu, suatu resiprokalitas budaya yang sangat kaya akan tercipta.

“Lebih dari itu, kita juga akan sanggup melaksanakan rencana-rencana pembangunan, dengan sesedikit mungkin distorsi, saling curiga dan kesalahmengertian,” ujarnya.

Menurut HB X, Kebudayaan Indonesia Baru adalah pengandaian Indonesia yang maju dan beradab. Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan, dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya, dari generasi ke generasi. Tentu saja semua itu harus dikembangkan dari nilai-nilai, yang mengalir di pembuluh darah masyarakat sendiri.

“Melupakan nilai-nilai budaya etnik dan masyarakat adat hanya akan menciptakan Indonesia [yang] tumbuh tanpa jiwa dan identitas. Pada akhirnya, kita tidak akan memperoleh hasil pembangunan kebudayaan yang konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kritis, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut juga menilai, terjadi dinamika pergeseran pusat perhatian dan kegiatan dunia yang semakin ke arah timur. Pusat perkembangan dunia, yang dulunya berada di Mediterania dan Atlantik, kini telah beralih ke Indo-Pasifik. Sejumlah negara telah menyiapkan dan melaksanakan strategi menghadapi pergeseran ini, baik secara bilateral maupun multilateral.

Pergeseran ini, pada akhirnya, menempatkan Kepulauan Indonesia kembali menjadi persilangan strategis, sebagaimana pada zaman kejayaan bahari Nusantara beberapa abad silam. Indonesia telah berusaha menempatkan diri sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, menjadi relevan apabila beberapa isu terkini terkait Samudera Hindia menjadi perbincangan aktual di kalangan negara-negara IORA (The Indian Ocean Rim Association).

“Dan memang, selaras dengan apa yang disampaikan Mathew dan Ghiasy, bahwa Indonesia patut menaruh perhatian, gayut dengan dengan posisi Indonesia yang memangku Samudera Hindia, yaitu Blue Economy, Collaboration and Global Governance, dan The Maritime Silk Road,” sebutnya.

Dalam sejarahnya, selama Perang Dingin, Samudera Hindia tidak pernah menjadi daya tarik kepentingan ekonomi dan politik, terutama bagi Amerika, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa. Namun, konstelasi mulai berubah pada awal 2000-an, ketika konflik perairan Tiongkok Selatan mengemuka, dan Samudera Hindia muncul ke permukaan sebagai wilayah ekonomi dan politik yang sangat penting.

“Maka tidaklah berlebihan, ketika Kaplan menyatakan bahwa Samudera Hindia merupakan pusat panggung permainan kekuasaan dari negara-negara adidaya, pada abad ke-21 (centre-stage for power plays),” ujarnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, menurut Hamengku Buwono X, tak berlebihan kiranya apabila kita memang harus menggali, mengkaji, serta merevitalisasi semangat Nusantara. Mengeja Nusantara paling tidak harus berangkat dari pengertian terhadap kosa katanya terlebih dulu, yang berakar kata nusa artinya 'pulau atau kesatuan kepulauan' dan antara yang menunjukkan letak antara dua unsur.

"Jika dipadukan, makna Nusantara adalah 'Kesatuan Kepulauan, yang terletak antara 2 Benua dan 2 Samudera’, yang tidak lain adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Dengan letak geografis seperti itu, kata HB X, penghuni yang berada di dalam Nusantara harus berwawasan kenusantaraan, sekaligus wawasan bahari, atau lebih tepatnya wawasan nusantara bahari. Dalam upaya revitalisasi semangat Nusantara, konsekuensi selanjutnya adalah harus memiliki pemahaman tentang geopolitik dan geostrategis.

Tujuannya adalah menggugah wawasan dalam usaha mengeksplorasi jati diri bangsa, diderivasikan dari wawasan Nusantara, diaktualisasikan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan ditempatkan dalam konteks percaturan global dan pergeseran geopolitik internasional.

Diilhami oleh semangat arkipelagis itu, upaya membangun Indonesia Baru yang lebih maju, mandiri, dan bermartabat, memerlukan strategi budaya yang menyiapkan generasi muda Indonesia. Pemuda harus sanggup mengambil tanggung jawab masa depan, berkeyakinan diri, berwawasan kebaharian yang mendalam, serta didukung oleh keterampilan bahari yang memadai.

“Jika kita berkehendak menggeser orientasi pembangunan menuju skala dunia, tidak lain kita harus mulai memperkuat basis pendidikan bidang kelautan. Oleh sebab itu, pendidikan Indonesia setidaknya harus berorientasikan pada tatanan benua maritim Indonesia. Selain itu, perlu bagi kita untuk memperkuat fungsi pengawasan. Dengan berbagai potensi yang melingkupinya, kemaritiman akan menjadi salah satu solusi kunci dalam berbagai permasalahan global di masa depan,” tegasnya.

Aktifkan Kesadaran Lokalitas

Sama halnya dengan Hilmar, Nirwan Dewanto pun memulai pidatonya dengan menyebut novel Arus Balik karya Pramoedya Ananta Toer. Karya itu menggambarkan kerajaan di Nusantara yang tidak sanggup berlaga di arena maritim.

“Kerajaan Nusantara itu kembali ke pedalaman, kembali ke kesadaran agraria. Kembali ke kesadaran yang tidak memukul,” ujarnya.

Kesadaran arkipelagis atau kesadaran kepulauan salah satunya adalah pemahaman antimoni bahwa kerajaan Nusantara kalah pada kekuatan maritim. Hal itu juga tergolong sebagai jawaban bahwa Nusantara tidak mampu mengaktifkan pengetahuan lokal.

“[Nusantara] tidak bisa mengaktifkan kekuatan maritim. [Nusantara] Tidak mempunyai budaya yang terbuka menghadapi berbagai kekuatan Eropa barat,” kata dia.

Kalahnya Nusantara dalam kekuatan maritim ikut membuahkan kesadaran pedalaman dan kesadaran kedusunan yang hierarkis. Namun, yang pasti, orang-orang yang hidup dalam kesadaran itu tidak bisa melihat kompetisi, hanya bisa melihat dominasi.

“Orang yang hidup dalam kesadaran itu tidak bisa melihat ilmu yang universal, melainkan melihat ilmu belaka semacam rasisme dengan kekuatan politik,” lontarnya.

Penulis: Siti Fatimah

Editor: Fadli Nasrudin