tirto.id - “Bang satenya bang 200 tusuk,” kata seorang perempuan kepada haji Bokir. Perempuan itu berwajah putih, cenderung pucat malah. Ia tak hanya menghabiskan ratusan sate itu tapi juga seluruh makanan di warung milik Haji Bokir. Wanita itu adalah sesosok hantu sundel bolong.

Peran sundel bolong yang diperankan Suzanna itu sangat legendaris. Fragmen ini demikian melegenda sehingga melahirkan banyak interpretasi tentang bagaimana sebuah film horor mesti dibuat.

Sundel bolong dirilis pada 1981. Bertahun-tahun kemudian film ini masih menjadi rujukan visual tentang bagaimana rasa takut, horor, dan narasi tentang teror mesti dibangun. Di sisi lain, tafsir akan film-film horor juga dipelajari sebagai sebuah peristiwa politik. Bagi Windu Jusuf, editor dan penulis di Cinema Poetica, film horor tidak hanya ditonton untuk hiburan, tapi juga memiliki tafsir politis. Ia mengambil contoh film Beranak Dalam Kubur yang naskahnya digarap oleh Sjumanjaja.

Menurut Windu film ini politis jika dibaca beriringan dengan latar belakang diskursus kebudayaan bentukan Orde Baru yang berlaku melalui regulasi sensor. Masyarakat harus digambarkan harmonis, tanpa pertentangan kelas, agama, dan seterusnya. “Banyak sutradara menggunakan horor sebagai strategi penyampaian pesan-pesan politik secara terselubung, sebagaimana juga melalui komedi,” kata Windu. Untuk film komedi ia mencontohkan Warkop DKI, yang secara subliminal melakukan kritik terhadap kondisi sosial masyarakat pada zamannya.

Hal serupa juga dibenarkan oleh Viriya Paramita, jurnalis dan aktor teater, yang menulis kajian panjang berjudul Jejak Film Horor Indonesia. Menurutnya, film Beranak dalam Kubur yang disutradarai oleh Awaludin dan Ali Shahab, mengubah lanskap film nasional. Film ini pula yang membuat Suzanna dikenal sebagai “ratu horor Indonesia".

Sensasi yang Menguntungkan

Film horor selalu memberikan sensasi ketagihan. Itulah mengapa penggemarnya tak pernah surut. Tirto.id sebelumnya menuliskan tentang sejarah game-game horor dan mengapa manusia jatuh cinta pada rasa takut. Perasaan mampu bertahan dari teror itu juga menghadirkan privilise, bahwa tak semua orang bisa menghadapi ketakutan. Mereka yang menonton film horor menikmati sensasi diteror, diancam, dan ditakut-takuti lewat kejutan atau gambar seram. Namun, kesadaran bahwa itu hanya adegan dalam film dan tak akan benar-benar menyakiti mereka membuat penonton film horor menjadi gemar menikmati rasa takut itu sebagai candu.

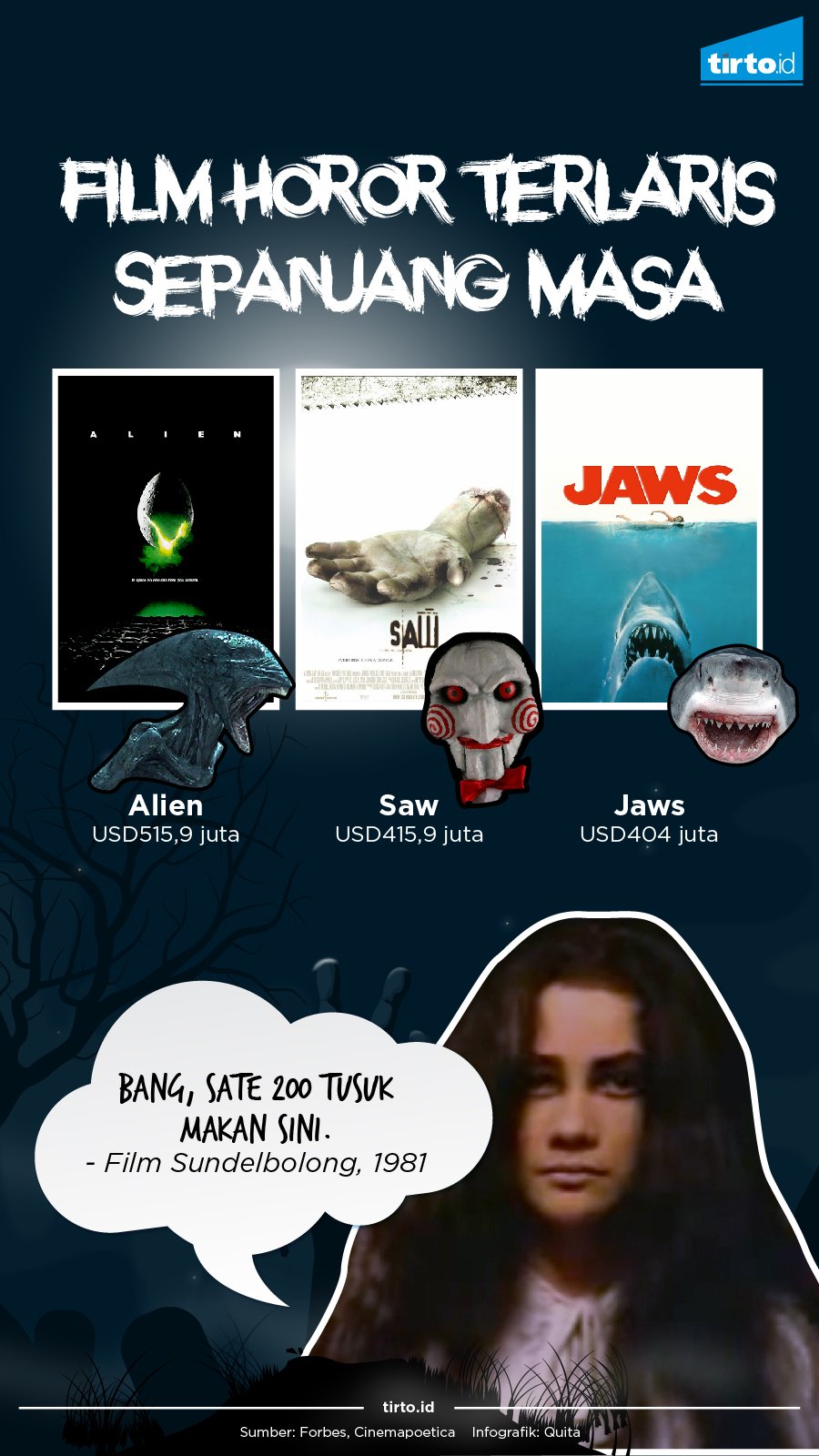

Dari rasa candu terhadap film-film horor itu, para produsen berhasil meraup pendapatan yang tidak sedikit. Sepanjang 2016 dalam catatan Forbes setidaknya film horor/teror telah mengumpulkan pendapatan sebesar 575,4 juta dolar di Box Office. Film seperti Lights Out ($67,2 juta), Don't Breathe ($88,6 juta), seri terbaru The Purge: Election Year ($79 juta), dan The Conjuring 2 ($102,5 juta). Film horor/teror adalah sebuah anomali, kita membayar mahal untuk menikmati rasa takut dan semakin ketagihan akan rasa tegang tadi.

Di Indonesia, pendapatan film Indonesia horor Indonesia mengalami pasang surut. Film horor pernah mengalami masa keemasan pada 1972-1980, setidaknya ada 22 judul film horor diproduksi. Selang satu dekade, angkanya melonjak hampir empat kali lipat. Pada 1981-1991, muncul setidaknya 84 judul film horor, 16 di antaranya dibintangi Suzanna.

Viriya menyebut fenomena film horor Indonesia mengalami masa yang buruk pada 2012. Tahun itu ada 19 film horor dengan raihan hanya 2,99 juta penonton. Ini adalah angka terburuk dalam lima tahun. Pada 2008, ada 19 film horor dengan 7,6 juta penonton, dilanjutkan 22 film horor dengan 7,23 juta penonton pada 2009, 19 film horor dengan 4,53 juta penonton pada 2010, dan 10 film horor dengan 2,42 juta penonton pada 2011. Sayangnya, tidak ada data tentang pendapatan total dari masing-masing film horor. Di Indonesia, angka kesuksesan jamak dinilai melalui jumlah penonton, bukan dari pendapatan total yang diperoleh film tersebut.

Tahun 2012 merupakan periode terburuk film horor di Indonesia karena adanya kejenuhan penonton dan adanya tren kenaikan film-film komedi dan drama.

Beda Genre dari Masa ke Masa

Bagi banyak orang masa keemasan film terjadi pada era 1930 an. Saat itu film horor belum bisa mengandalkan teknologi untuk membangun rasa takut dan suspens, tapi dari musik, ekspresi, hingga make up yang seadanya. Film-film horor masa lalu itu antara lain Frankenstein (1931), Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931), Dracula (1931), Vampyr (1932), The Mummy(1932), The Invisible Man (1933), dan King Kong (1933). Setelah itu muncul kembali era 80-90an di mana film-film horor independen dan mainstream saling berebut untuk jadi yang terbaik.

Ardyan M Erlangga, mantan programmer Cine Book Club yang kini menjadi editor Vice Indonesia, menyebut salah satu masa keemasan film horor terjadi pada era 80an di mana Trilogi Evil Dead (1981, 1987, dan 1992) dan Nightmares on Elm Street (1984) sangat digandrungi. Ia jelas merasakan bahwa tiap dekade film horor punya ciri khasnya tersendiri. Era 30an dan 80an jelas punya teknik berbeda dalam menciptakan apa itu horor. “Bedanya di practical effects. Semangat menakut-nakuti yang belum didukung teknologi CGI itu murni banget. Harus mainin angle, pakai prostetik. Dan mungkin emang mendatangkan setan beneran ke set,“ katanya.

Belakangan film dengan tema brutal dan keji muncul sebagai genre yang demikian digandrungi, meski demikian tema gore dalam film horor bukan sesuatu yang baru. Sebelum meledaknya film gore seperti Saw (2004), Hostel (2005), Human Centipide (2009), atau Cabin in The Wood (2013). Telah ada The Thing (1982) dan Riki Oh (1991). “Film gore favoritku "Martyrs" dari Pascal Laugier, karena unsur balas dendamnya asyik banget. Trus ada kritik buat cult agama gitu. Tapi aku merasa, kalau tidak pernah ada "Cannibal Holocaust", genre gore ga bisa naik kelas. Practical effect-nya top. Sayang kura-kuranya harus dibunuh beneran,” katanya.

Lantas bagaimana jika anda tak pernah menonton film horor sama sekali? Ardyan merekomendasikan para penonton pemula untuk mulai mencari semua film Dario Argento, Sergio Romero, dan seri Suzanna. Bagi Ardyan, film-film horor Indonesia punya cita rasa otentik yang mungkin sangat berbeda dengan film horor dari negara lain. Kesadaran politik, gender, dan juga relijiusitas menjadi pembeda. “Beranak Dalam Kubur. Bayi Ajaib. Keramat. Legenda Sundel Bolong. Pocong. Pengabdi Setan juga wajib ding. Ada elemen gore-nya. Plus Pengkhianatan G30S/PKI. Film horror paripurna,” katanya.

Windu Jusuf yang juga dosen kajian film ini membenarkan bahwa dalam film horor Indonesia oposisi biner menjadi ciri khas. “(dalam film horor) Di situ karakter antagonisnya digambarkan sebagai tuan tanah penindas warga setempat dan kelihatan kebelanda-belandaan. Penggambaran upaya pembunuhan antar anggota keluarga tuan tanah tersebut adalah cara film ini mengkritik budaya keluarga elit dari sudut pandang moral,” katanya.

Penulis: Arman Dhani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id