tirto.id - Sejarah komunitas keturunan Arab di Indonesia nisbi jarang diteliti, sehingga tak banyak data yang merekam perkembangan sejarah dan budaya Arab di Nusantara. Rekaman atau potongan kisah tentang komunitas Arab jaman dulu yang ditulis oleh orang Arab sendiri pun setali tiga uang.

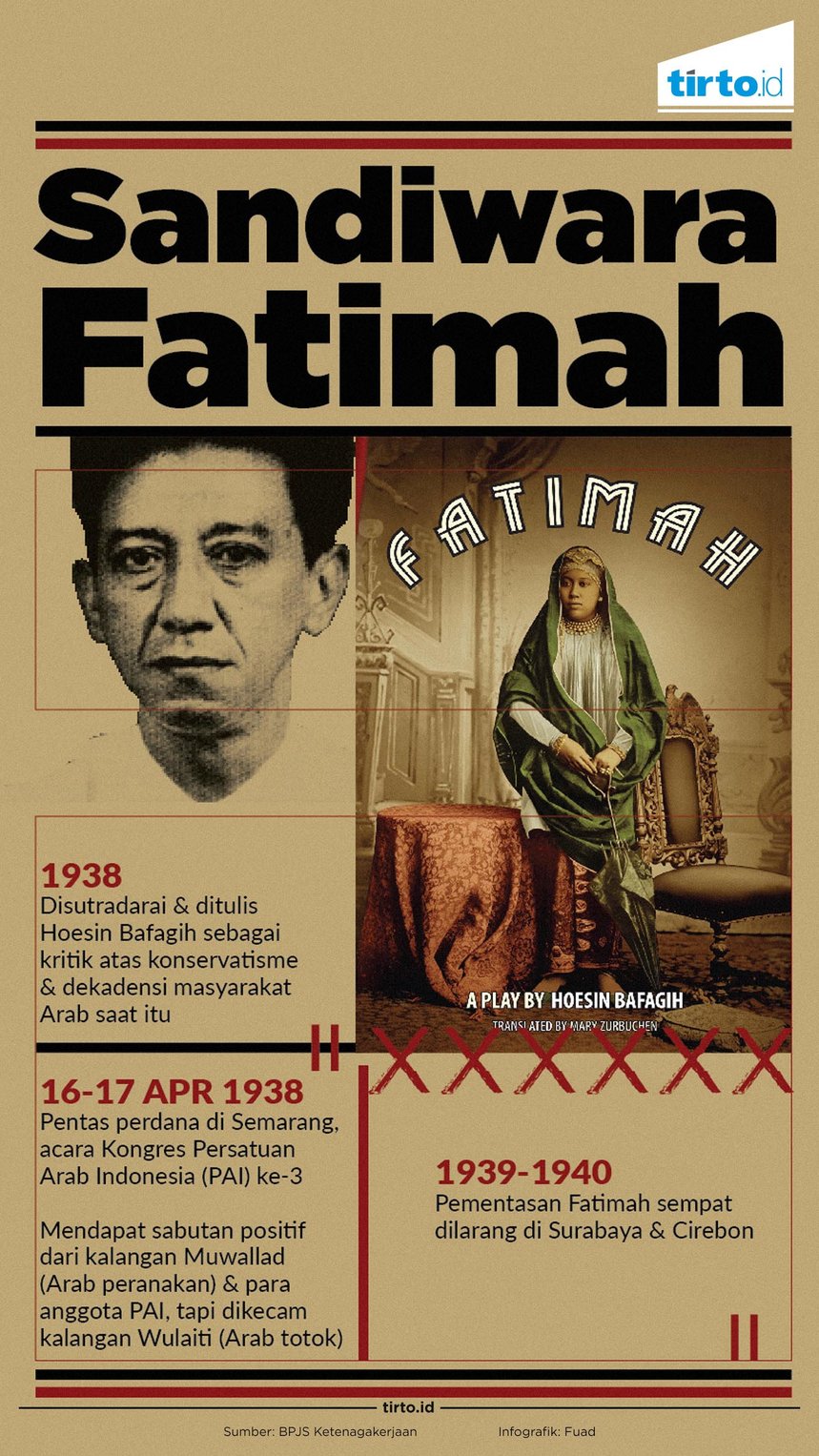

Direktur eksekutif sekaligus periset Menara Center, Nabiel Abdul Makarim Hayaze, merasakan benar kendala itu. Sejak 2010, ia mulai meriset salah satu tokoh penting peranakan Arab, Hoesin Bafagieh. Ia dikenal sebagai penulis keturunan Arab paling sohor dan kritis di masanya. Ialah penulis dua naskah tonil, Korban Adat dan Fatimah, yang disebut-sebut menggemparkan. Namun, keberadaan dua naskah itu tak pula jelas.

“Sejarah PAI tercatat dalam majalah-majalah siarannya seperti Aliran Baroe. Di situ sering disebut tentang tonil Fatimah. Tapi, tak ada yang tahu keberadaan naskah itu. Keluarga Hoesin Bafagieh sendiri tak jelas keberadaannya,” tuturnya melalui sambungan telepon.

Dalam majalah Aliran Baroe, naskah tonil yang pertama kali terbit pada 1938 itu disebut dengan predikat mentereng: menyadarkan keturunan Arab dan berisi kritik sosial. Beberapa media sezaman seperti Sin Po, Keng Po, Pemandangan, hingga Pewarta Umum memberi apresiasi positif atas naskah itu.

Beberapa bulan kemudian, Nabiel menemukan naskah itu secara tak sengaja di Perpustakaan Nasional. Ia lantas memfotokopi naskah itu, mengetik ulang, dan mengeditnya sampai siap diterbitkan. Lektor senior bidang antropologi ekonomi Universitas Radboud, Belanda Huub de Jonge yang beberapa kali menulis tentang komunitas Arab di Indonesia ia minta untuk memberi kata pengantar.

Ketika semua siap, malah tak ada penerbit yang mau mempublikasikannya. Bunga rampai karya tulis Hoesin Bafagieh yang ia kumpulkan belakangan malah lebih dulu terbit. Masalahnya klasik, profitnya tak seberapa. Cukup lama naskah itu “parkir” di Menara Center.

“Semua bilang bagus tapi tak ada yang mau menerbitkan. Hingga Huub de Jonge mengajak saya menerbitkannya melalui The Lontar Foundation,” tutur penulis buku-buku sejarah komunitas Hadhrami kelahiran Surakarta itu.

Hoesin Bafagieh

Lebih dulu kita perlu berkenalan dengan sang penulis tonil Fatimah, Hoesin Bafagieh. Ia adalah salah satu tokoh penting di kalangan muwallad (Arab peranakan). Seorang jurnalis, publisis, dan juga organisator. Ia lahir di perkampungan komunitas Arab di Ampel, Surabaya, pada awal 1900an.

Hoesin tumbuh berkembang dalam keluarga keturunan sayid asal Tarim, Hadhramaut. Keluarganya termasuk muwallad yang progresif. Hoesin mengenyam pendidikan di Al-Khairiyah, sekolah Arab modern pertama di Surabaya. Kurikulumnya memadukan pelajaran agama dan umum dengan pengantar bahasa Melayu.

Karier kepenulisannya dimulai saat ia bersama Salim Maskati menerbitkan majalah Zaman Baroe pada 1926. Majalah itu berafiliasi dengan Jamiyah Tahdhibiyah, sebuah organisasi muwallad progresif yang mengusahakan emansipasi bagi komunitas Arab di Hindia. Namun, Salim dan Hoesin kemudian berpisah jalan karena perbedaan pandangan.

Menurut Huub de Jonge dalam “Arab-Indonesian Nationalism on Stage” yang menjadi pengantar edisi bahasa Inggris naskah Fatimah (2018), Hoesin lalu bergabung dengan Rabitah Al Alawiyah, sebuah organisasi tradisionalis yang dibangun pada 1927. Ia juga ikut menulis untuk terbitan organisasi itu, Al-Mahdjar.

Bersama kawan dekatnya, Abdul Rahman Baswedan, Hoesin ikut pula terlibat dalam Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang disusul dengan pendirian Persatuan Arab Indonesia (PAI) pada 1934. Sepanjang 1937-1942 artikel-artikelnya kemudian rutin terbit di majalah resmi PAI Insaf . Baru pada 1938 Hoesin mendirikan dan menjadi pemimpin redaksi majalahnya sendiri, Aliran Baroe.

Dibandingkan dengan A.R. Baswedan yang banyak berperan dalam organisasi, Hoesin lebih menonjol di ranah media. Dengan Aliran Baroe ia membangun kredibilitasnya sebagai penulis masalah keturunan Arab yang kritis. Topik perhatiannya beragam, mulai dari masalah sosial, agama, pendidikan, dan juga tentang perempuan Arab (hlm. xx-xxi).

“Karya-karyanya Bafagieh sangatlah penting, karena sebagai ‘orang dalam’, dia telah membahas permasalahan-permasalahan yang orang Arab lain tidak berani untuk menuliskannya,” tulis Huub de Jonge dalam pengantarnya untuk bunga rampai Kumpulan Tulisan dan Pemikiran Hoesin Bafagieh: Tokoh PAI dan Nasionalis Keturunan Arab (2017, hlm. xiii-xiv).

Pada 1937 ia menulis tonilnya yang pertama bertajuk Korban Adat. Hoesin sekaligus menyutradarai pementasannya dalam Kongres PAI kedua. Sayang sekali, sampai kini naskah itu belum ditemukan. Setahun kemudian, Hoesin menulis dan menyutradarai sendiri magnum opus-nya, Fatimah.

“Dengan Fatimah, yang pertama kali dipanggungkan dalam Kongres PAI ketiga pada 1938, Bafagieh menikmati masa terbaiknya, walaupun beroleh serangan sengit dari para pengkritiknya,” tulis Huub de Jonge (2018, hlm. xxi).

Mengkritik Lewat Sastra

Tonil Fatimah berkisah tentang seorang juragan Arab tua bernama Nasir yang hendak menikahkan putrinya yang bernama Fatimah. Pilihan Nasir jatuh pada seorang guru budiman bernama Mochtar. Pernikahan itu hendak digagalkan oleh Yusuf, kakak kandung Fatimah, karena khawatir bagian warisan untuknya akan berkurang.

Hingga Tuan Nasir wafat pernikahan Fatimah dan Mochtar tak jua terjadi. Yusuf yang serakah pun terus berusaha menggagalkannya. Mochtar dibuatnya kehilangan pekerjaan dan Ia pun merampas harta warisan bagian saudaranya.

Di lain pihak, Mochtar yang kehilangan pekerjaan memilih kembali ke kampung halamannya di sebuah daerah di Hindia bagian timur. Belakangan, ayah angkatnya bercerita bahwa Tuan Nasir sebenarnya adalah ayah kandungnya. Dengan begitu ia tak mungkin menikah dengan Fatimah tetapi berhak atas warisan Tuan Nasir.

Mochtar lantas kembali ke Surabaya untuk mengklaim haknya. Namun, sayang, ketika sampai didapatinya harta itu sudah ludes. Yusuf sendiri menjadi gila karena terlilit utang, sedangkan Fatimah meninggal.

Bagi Nabiel, naskah ini adalah dokumentasi kehidupan orang Arab di Hindia pada masa kolonial yang penting. Nilainya terletak pada penjabaran masalah sosial yang selama itu terjadi dalam komunitas Arab. Itu meliputi soal riba, kualitas pendidikan, perebutan warisan, kebiasaan menikah dengan gadis di mana saja kemudian ditinggal, hingga persoalan mental dekaden.

“Tonil ini berisi kritik sosial. Waktu itu Hoesin Bafagieh ingin menggugah kesadaran orang Arab yang masih ragu. Cerita ini membuat orang Arab tergugah dan kemudian berdiskusi. Orang Arab yang umumnya tertutup bisa membongkar permasalahan internalnya,” terang Nabiel.

Dengan muatan seperti itu, tak heran jika Fatimah dan Hoesin sendiri mendapat banyak serangan. Golongan wulaiti (Arab totok) paling tersengat oleh tonil ini. Para wulaiti menganggap konten tonil ini adalah serangan langsung atas mereka.

“Beberapa orang juga beralasan bahwa tonil ini anti-relijius. Yang lain merasa malu karena nama putri Nabi dipakai untuk hal rendahan seperti tonil itu,” tulis Huub de Jonge (2018, hlm. xxxiii).

Pertunjukannya di Surabaya pada Agustus 1938 mendapat penolakan dari beberapa organisasi orang Arab seperti Al-Irsyad, Al-Khairiya, dan Al-Rabitah. Tokoh-tokoh Arab di sana bahkan melaporkannya ke Politieke Inlichtingen Dienst (PID)—dinas intelijen politik kolonial.

Penolakan serupa juga terjadi di Cirebon dan Batavia pada pertengahan 1939. Bahkan tercium kabar akan ada pengerahan massa bersenjata jika Fatimah tetap dipentaskan. Tetapi, situasi bisa ditenangkan kala Ahmad Soorkati, dalam kongres Al-Irsyad, mengingatkan kepada tetua golongan wulaiti bahwa orang-orang PAI adalah “anak-anak” mereka sendiri.

“Tapi penolakan-penolakan itu justru membuat orang semakin penasaran. Di mana-mana Fatimah dibicarakan. Omongan-omongan itu malah seperti iklan saja,” tutur Nabiel.

Setelah melalui setahun perdebatan, Fatimah pun berhasil dipentaskan di Batavia. Itu pun harus dengan kawalan ketat polisi kolonial. Pementasan itu dihadiri langsung oleh anggota Volksraad, tetua golongan wulaiti, dan jurnalis.

Pementasan itu cukup berhasil membalik persepsi para pengkritik Hoesin. Mereka umumnya memang tak sepenuhnya memahami apa substansi tonil itu hingga menontonnya langsung pada Oktober 1939. Kandidat Volksraad dari kalangan Arab Mohammed Al-Attas berkomentar bahwa semestinya komunitas memberi tempat pada kritik konstruktif seperti Fatimah.

“Di bulan yang sama toneel itu dipentaskan di Solo dan Pekalongan, di mana ia mendapat sambutan yang antusias. Biarpun demikian, Surabaya tetap menjadi tanah terlarang bagi pementasannya,” tulis Huub de Jonge (hlm. xxxvii).[]

Editor: Maulida Sri Handayani