tirto.id - Pada awalnya adalah kebutuhan kolonialisme akan tenaga terampil. Dari situ, pemerintah Hindia Belanda membuka pendidikan bagi rakyat Indonesia. Siapa sangka, benih nasionalisme justru ikut muncul dari tempat yang tak terprediksi, yakni di kamar-kamar kos dan kontrakan.

Menurut Momon Abdul Rahman dkk dalam buku Sumpah Pemuda: Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional (2008), Indonesia memiliki sekolah modern pertama pada 24 Februari 1817.

Sekolahnya ada dua, yakni di Weltevreden (sekarang kawasan Gambir) dan Molenvlier (kawasan Gajah Mada), Jakarta. Sayangnya, sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga bupati-bupati Jawa.

Perlu 31 tahun bagi pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkan adanya sekolah yang dibuka untuk umum—atau istilahnya untuk kaum pribumi, yakni pada 30 Desember 1848. Lokasinya lebih merata, yakni di ibukota karesidenan, kabupaten, kawedanan, dan kota pusat bisnis.

Meski tingkatnya hanyalah sekolah dasar, biayanya begitu mahal sehingga hanya anak-anak dari keluarga priyayi dan kalangan berada yang bisa menikmati. Sekolah menengah menyusul dibuka, 12 tahun kemudian, yakni pada tahun 1860.

Barulah pada tahun 1900-an sekolah-sekolah tinggi setara universitas dibuka untuk umum. Salah satunya adalah Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen/STOVIA) pada tahun 1902.

Artinya, perlu setengah abad bagi pemerintah Hindia Belanda mengizinkan dimulainya pendidikan dasar bagi rakyat, dan nyaris seabad untuk membuka izin beroperasinya perguruan tinggi.

Dus, jangan heran jika negeri ini—dan juga negara bekas jajahan lainnya—begitu tertinggal dalam percaturan dunia modern. Kolonialisme tak hanya merampas hasil bumi dan sumber daya alam tanah jajahan, tapi juga merampok akses kaum terjajah atas pendidikan modern.

Ketika Ratu Wilhelmina berpidato di depan Parlemen Belanda pada 1901 tentang politik etis, ia tak menduga bahwa kebijakannya yang berujung pada pembukaan sekolah tinggi di Hindia Belanda bakal menciptakan situasi perubahan yang menggoyahkan kuku kolonialismenya.

Sekolah tinggi yang didirikan Belanda tersebut pada akhirnya mengumpulkan para pemuda nusantara—umumnya keturunan bangsawan, kalangan berada, atau mereka yang berotak encer dan disponsori warga Belanda.

Diskriminasi di sistem dan tata kelola sekolah Belanda, seperti yang dialami Ki Hajar Dewantara, membangunkan kesadaran nasionalisme mereka. Demikian juga berbagai larangan atas semua ide dan ekspresi yang melawan kezaliman kolonialisme.

Maka, pergerakan pun muncul di ruang-ruang kamar kos, dan kamar kontrakan para mahasiswa tersebut, seperti yang terjadi dengan Soegondo Djojopuspito dan Kartosuwiryo di kamar kos HOS Cokroaminoto.

Demikian juga dengan Soetomo—anak kos di Madiun dan di Belanda, yang pertama memakai kata ‘Indonesia’ dalam aktivisme dengan mengubah Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) pada tahun 1922.

Berkat para anak kos itulah ‘Indonesia’ sebagai entitas kebangsaan lahir, dan menjadi kutub perjuangan seluruh rakyat Indonesia, yang diikrarkan melalui Sumpah Pemuda.

Seabad Setelahnya: Ironi Pendidikan & Pemuda

Kini, kita menginjak 1 abad setelah Soetomo menyematkan kata Indonesia dalam pergerakan para aktivis kemerdekaan. Sumpah Pemuda juga telah kita peringati yang ke-94 kali.

Buah pikir dan keringat para pemuda dan mahasiswa itu telah membawa kita pada kemerdekaan. Namun tidak dalam hal akses pendidikan, khususnya perguruan tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2020 mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) untuk perguruan tinggi di Indonesia masih rendah, dengan kesenjangan lebar antara perdesaan dan perkotaan. APM perkotaan hanya sebesar 24,9%, sedangkan di perdesaan baru sebesar 11,54%.

Hal ini menunjukkan bahwa hanya seperempat warga perkotaan yang menikmati jenjang perguruan tinggi, dan hanya sekitar sepersepuluh warga desa yang “makan bangku kuliah.” APM menunjukkan tingkat partisipasi anak usia sekolah. Makin tinggi, makin baik.

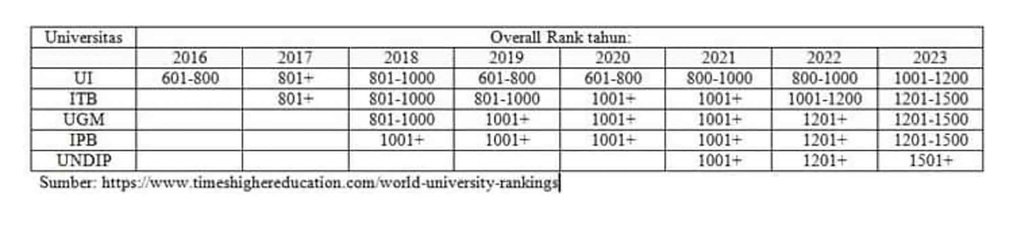

Di tengah masih terbatasnya akses pendidikan tinggi, kabar buruk menerpa dunia pendidikan kita, dengan terus menurunnya kualitas perguruan tinggi kita, jika mengacu pada pemeringkatan World University Rangkings yang disusun oleh TimesHigherEducation.com.

Lima universitas andalan kita terus kalah bersaing di kancah global dan berpeluang terlempar ke posisi 1.000+ tahun depan. Sebagai contoh, Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat 601-800 pada 2016 dan tahun ini terlempar ke posisi 800-1.000.

Kondisi semakin runyam karena akses pendidikan dasar di Indonesia pun belum merata. APM sekolah dasar secara nasional baru sebesar 97,7%, dengan APM di sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 80,1%. Artinya, pendidikan dasar belum dinikmati 100% rakyat Indonesia.

Mereka yang belum menikmati pendidikan dasar utamanya di kawasan Timur Indonesia. Tiga provinsi dengan presentase tertinggi penduduk yang buta huruf berasal dari sana, yaitu Papua (36,3%), Nusa Tenggara Barat (16,5%) dan Sulawesi Barat (10,3%).

Di tengah kesenjangan akses pendidikan, hasil pendidikan kita pun masih buruk. Lihat saja skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang pada 2018 jauh tertinggal dari negara lain dan tak pernah mencapai skor rata-rata negara maju.

Hasil survei PISA terbaru—pada 2018, karena survei 2021 tertunda menjadi tahun ini akibat pandemi—menempatkan Indonesia di peringkat 74, atau posisi keenam dari bawah. Skor kemampuan membaca siswa Indonesia di 371 (peringkat 74), skor kemampuan Matematika di 379 (peringkat 73), dan skor kemampuan sains di 396 (peringkat 71).

Bonus Demografi Hanya Slogan Semata?

Bicara pemuda saat ini, kita tentu sering mendengar gembar-gembor tentang bonus demografi: besarnya komposisi pemuda di piramida penduduk. Disebut sebagai ‘bonus’ karena secara alami, Indonesia mendapat limpahan tenaga kerja muda.

Proporsi penduduk usia produktif (usia 15–64 tahun) yang dianggap sebagai aset penting penggerak roda ekonomi, jauh melampaui usia tidak produktif (14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun) yang dianggap sebagai “beban perekonomian.”

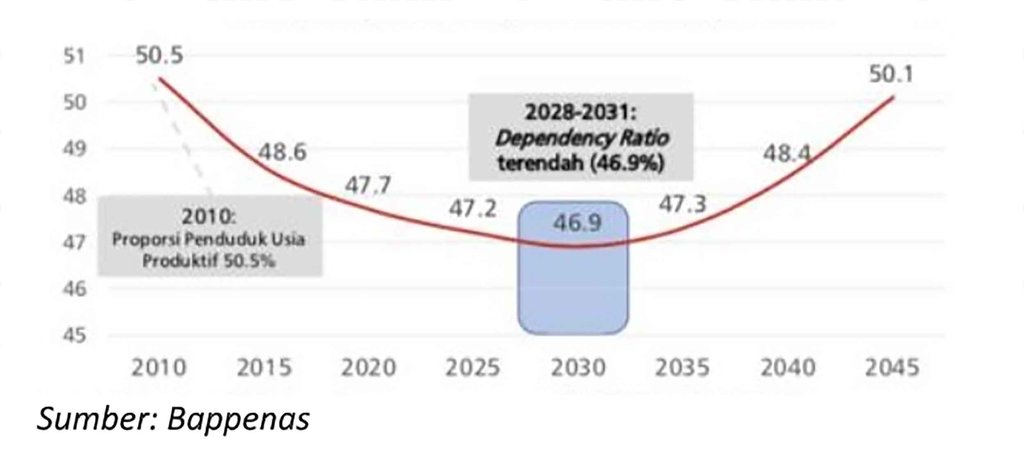

Menurut statistik, rasio ketergantungan—perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia non-produktif—di Indonesia turun ke bawah 50%. Semakin kecil rasio ketergantungan, semakin baik juga dampaknya bagi perekonomian.

Mengacu pada prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia diyakini mendapat window of opportunity (jendela peluang) pada 2010–2030, di mana rasio ketergantungan sangat rendah dan mencapai titik nadirnya pada 2030 (sebesar 46,9%).

Pada kurun waktu tersebut, penduduk Indonesia diprediksi berjumlah 293 juta jiwa (2030), dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 200,3 juta. Bonus penduduk produktif inilah yang diyakini akan menjadi modal dasar untuk memutar mesin ekonomi dan pembangunan.

Terbaru (per Februari 2022), data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angkatan kerja di Indonesia berjumlah 144 juta. Sebanyak 135,6 juta orang terserap di pasar tenaga kerja dan 8,4 juta sisanya masih berstatus pengangguran.

Lalu berapa sih kontribusi anak muda di angkatan kerja? BPS tidak merinci. Namun, indikasi besarnya kontribusi generasi muda bisa terlacak dari data pembayar pajak di Kementerian Keuangan.

Generasi Y (kaum milenial) dan Generasi Z—keduanya lahir antara 1981-2012, menyumbang 47% dari pembayar pajak di Indonesia (2021). Persentase tersebut di dunia nyata tentu lebih tinggi karena data tersebut hanya mencatat penyetor pajak penghasilan (Pph) pribadi.

Artinya, yang terekam adalah mereka yang bekerja di sektor formal. Di sektor informal, kontribusi kaum muda terhadap perekonomian jauh lebih tinggi, terutama dari ekonomi digital—di mana mereka meraja tetapi belum masuk radar perpajakan.

Dengan dominannya generasi produktif di sebuah negara, ekonomi pun berpeluang berputar lebih kencang. Semakin banyak kaum berpenghasilan, maka semakin besar pula daya beli di sebuah ekonomi yang mendorong konsumsi serta alokasi investasi lebih besar.

Sebagaimana diketahui, konsumsi masyarakat menyumbang 53% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara investasi berkontribusi sebesar 30%. Keduanya menjadi mesin utama ekonomi sehingga berperan besar menentukan kencang tidaknya laju mesin ekonomi nasional.

Namun, saat ini ada situasi yang memprihatinkan dalam struktur keuangan kaum muda Indonesia yang menisbikan nilai lebih bonus demografi, yakni besarnya pengeluaran mereka untuk membiayai hidup anggota keluarga (dan bukan untuk investasi).

Kita mengenalnya dengan istilah sandiwich generation di mana generasi muda terpaksa harus membayar pengeluaran rutin keluarganya (ayah-ibu, kakek-nenek, adik-kakak), sehingga daya beli yang mereka miliki kurang terpakai optimal untuk menopang investasi.

Data Indonesia Milenial Report sebelum pandemi saja (2019) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran milenial untuk kebutuhan keluarga mencapai 51,1% dari pengeluaran rutin mereka per bulannya. Sementara itu, alokasi dana untuk investasi hanya 2%.

Belum lagi jika bicara soal daya saing para pemuda kita di era digital. Contoh nyata adalah terbatasnya tenaga kerja yang mumpuni di pos-pos vital seperti programmer dan data scientist. Tidak heran, para startup nasional harus meng-outsource pekerjaan itu ke India.

Pondasi Indonesia, jika mengacu pada pendapat filsuf Yunani Diogenes, belum cukup kuat karena pendidikan bagi para pemuda kita masih terkendala. Akibatnya, penghidupan mereka (milenial dan Gen-Z) terbatas dan kini terjebak dalam dilema sandwich generation.

Editor: Agung DH

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id