tirto.id - Seringkali khalayak mengenal animasi hanya lewat Disney, mengingat betapa gencarnya produk perusahaan asal Abang Sam itu tersebar ke seluruh dunia. Walhasil, orang lebih akrab dengan Mickey Mouse, Donald Duck, Mufasa di Lion King, dan masih banyak lagi.

Barangkali karena hal tersebut nama Ghibli kurang tak terdengar sampai beberapa tahun belakangan. Sampai akhirnya, film yang berjudul Spirited Away (2001) meledak di pasaran dan mengangkat pamor rumah produksi asal Jepang ini.

Nama Ghibli diambil dari bahasa Arab. Artinya angin kering dan panas di Gurun Sahara yang sering melintasi kawasan Mediterania. Kedua pendirinya, Hayao Miyazaki dan Isao Takahata, memilih nama ini dengan harapan studio kreatif yang mereka dirikan bisa meniupkan angin segar ke industri animasi Jepang era 1980-an yang stagnan.

Sejak awal berdiri, mereka berusaha keras menjaga orisinalitas. Dari sisi teknis, misalnya, berbeda dengan studio-studio Hollywood, Ghibli masih tetap mempertahankan bentuk visual dua dimensi. Baik Miyazaki maupun Takahata menyusun semuanya, dari tata letak, adegan, setting tempat, hingga karakter, dengan menggunakan pensil. Proses digitalisasi dilakukan setelah gambar tangan jadi. Itu pun hanya untuk memperkaya tampilan visual.

Proses semacam ini memerlukan waktu yang panjang serta menuntut ketelitian yang tinggi. Setiap film Ghibli, sebagaimana ditulis South China Morning Post, membutuhkan kira-kira 1.200 bingkai gambar. Jumlahnya bisa melonjak hingga 6.000 untuk film tertentu. Setelah jadi, barulah sutradara memasukkan adegan-adegan di film ke bingkai tersebut. Miyazaki bahkan pernah tak pulang rumah selama seminggu penuh demi menuntaskan pekerjaannya.

Dalam wawancaranya dengan Roger Ebert, Miyazaki mengatakan bahwa konsep tiga dimensi yang disusun dengan komputer tidak begitu cocok untuk proses kreatif orang-orang Jepang. Miyazaki menegaskan dirinya tak ingin terjebak—dan bergantung—pada "pusaran komputerisasi". Saking tak sukanya pada komputer, Miyazaki pun menyebut visual tiga dimensi sebagai sesuatu yang "tipis, dangkal, dan palsu".

Walhasil, setiap visual dalam film-film Ghibli, kendati berbentuk kartun, tetap memancarkan warna realismenya. Alih-alih mirip komik, gambar yang muncul lebih mirip lukisan impresionis. Miyazaki dan Takahata menyusunnya dengan sangat rapi dan mendetail.

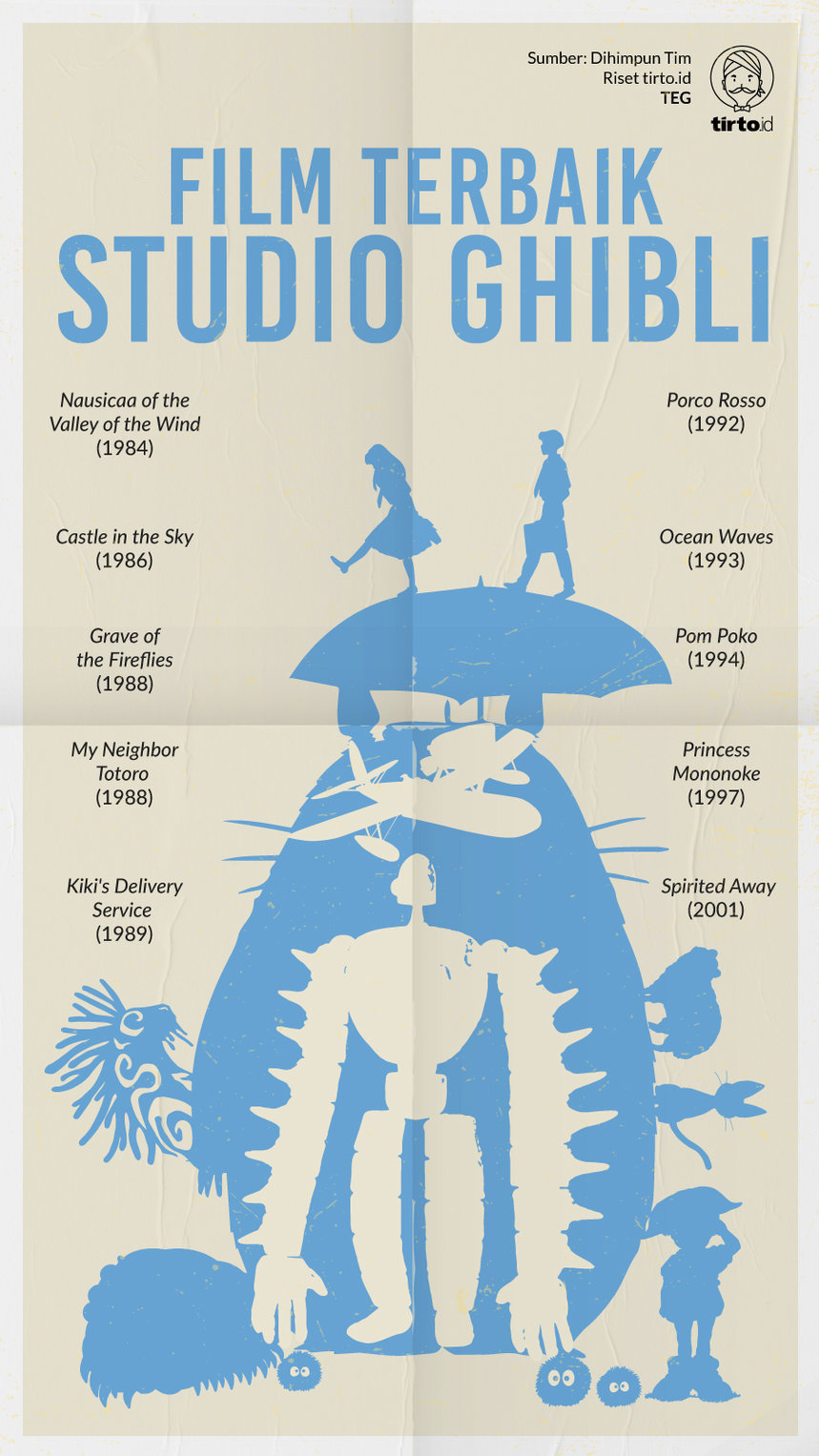

Kenyataannya, tak semua pihak bisa menerima kreativitas Miyazaki dan Takahata. Film-film awal keluaran Ghibli, dari Castle in the Sky (1986) hingga My Neighbor Totoro (1988), lapor The Japan Times, tak laku di pasaran, meskipun kedua film itu kini menyabet status klasik. Kegagalan tersebut membuat para pendiri Ghibli berpikir ulang tentang masa depan perusahaan.

Tapi, Ghibli segera bangkit. Reputasi mereka terselamatkan oleh Kiki’s Delivery Service (1989) yang diadaptasi dari novel garapan Eiko Kadono. Film tentang penyihir yang memutuskan kabur dari rumahnya demi mencari pengalaman baru di kota besar ini laku keras pada 1989. Kesuksesan itu disusul kesuksesan yang lain, mulai dari Porco Rosso (1992) hingga Princess Mononoke (1997).

Di bawah komando kepala pemasaran Toshio Suzuki, Ghibli menjalin kesepakatan dengan Disney pada 1996. Sesuai kesepakatan, film-film Ghibli bakal didistribusikan secara luas di Amerika Serikat dan sekitarnya.

Namun, kesepakatan Ghibli-Disney tak selalu berjalan mulus. Pernah ada insiden di mana pihak Ghibli mengirim pedang samurai ke kantor Miramax, yang saat itu dimiliki Disney, dengan catatan berbunyi “Tidak ada pemangkasan”, merujuk pada rencana Miramax untuk memangkas durasi Princess Mononoke sepanjang 134 menit agar lebih ramah penonton Amerika.

Di luar itu, Disney berperan besar mengorbitkan Ghibli. Puncaknya terjadi pada 2001, ketika Spirited Away yang disutradarai Miyazaki menjadi film terlaris sepanjang masa di Jepang—mengalahkan Titanic—dan diganjar Oscar untuk kategori Film Animasi Terbaik.

Pencapaian itu melambungkan nama Ghibli dan Miyazaki sampai-sampai dijuluki "Dewa Animasi."

Sureal tapi Dekat dan Mengena

Ada banyak pengaruh kebudayaan dunia dalam film-film produksi Ghibli, dari karya penulis seperti Mary Norton, Diana Wynne Jones, hingga Ursula Le Guin; cerita rakyat Jepang, neorealisme Italia, hingga sentuhan melodrama khas Yasujiro Ozu dan Kenji Mizoguchi.

Pelbagai pengaruh inilah yang kemudian membuat cerita-cerita Ghibli berpusar pada tiga hal: surealisme, cinta, dan keluarga, mulai dari Nausicaa of the Valley of the Wind (1984) hingga The Tale of the Princess Kaguya (2013). Tiga elemen itulah cerita-cerita produksi Ghibli mampu membawa penonton baik ke dunia magis maupun kenyataan pahit.

Film Grave of the Fireflies (1988) garapan Takahata, misalnya, benar-benar mengeksploitasi sisi emosi manusia. Mengambil latar belakang Jepang pasca-Perang Dunia II, Grave of the Fireflies adalah kisah sepasang saudara kandung yang bertahan melawan kepanikan, keputusasaan, hingga akhirnya menyerah pada kematian. Kaya dengan detail, Takahata sukses menggambarkan dampak perang bagi umat manusia.

“Grave of the Firefliesadalah film penting karena menekankan [antara lain] nilai-nilai kehidupan. Selain menggambarkan tragedi dan penderitaan yang sulit dipulihkan pasca-perang, lewat film ini penonton juga diajak secara aktif bertanya: mengapa dan bagaimana Perang Dunia II terjadi,” ungkap Lim Beng Choo, profesor studi Jepang kepada BBC.

Film-film Ghibli berbeda dari anime Jepang pada umumnya. Ketika banyak pihak mengangkat tema fiksi ilmiah dengan latar futuristik, Ghibli tetap menginjak tanah. Selain soal kenyataan sosial yang pahit, ada pula hubungan manusia yang hangat dan dunia anak-anak yang penuh warna.

Tema-tema ini seringkali dibalut dengan elemen fantasi, sebagaimana yang terpampang jelas dalam Howl’s Moving Castle (2004) atau My Neighbor Totoro (1988).

Tak hanya itu, dunia Ghibli tak mengenal pahlawan atau penjahat, hitam atau putih.

“Orang Barat cenderung menganggap gelap dan terang sebagai pertentangan: terang itu baik dan gelap itu jahat,” kata Miyazaki dalam sebuah wawancara pada 1988, tak lama selepas Totoro rilis. “Tapi, aku tidak sependapat semua hal bisa diperlakukan dengan dualitas semacam itu. Bagi orang Jepang yang tidak berpikiran seperti ini, para dewa berada dalam kegelapan.”

Inilah yang lantas menjadikan film-film Ghibli digemari banyak orang dari segala lapisan umur—tak sebatas anak-anak. Data Box Office Mojo menyebutkan bahwa secara global, 11 film Ghibli meraup pendapatan $1,29 milyar, dengan rata-rata tiap film menghasilkan $108 juta.

“Saya menyukai filmnya. Saya belajar dari filmnya. Saya menonton filmnya ketika sedang butuh inspirasi,” aku John Lasseter, pendiri Pixar sekaligus sutradara Toy Story dan A Bug’s Life.

Hari Esok Masih Cerah

Enam tahun silam, Miyazaki mengumumkan akan segera pensiun. Ia ingin mengisi waktunya dengan bersantai, tanpa harus dibebani dengan pekerjaan dan tenggat produksi animasi.

“Aku tahu aku sudah berkali-kali mengumumkan akan pensiun. Tapi, sekarang aku cukup serius,” jelasnya, seperti dilansir EW.

Lebih jelasnya, Miyazaki bakal resmi pensiun selepas menyelesaikan film panjangnya yang ke-11, The Wind Rises, yang mengisahkan pengalaman seorang pria merancang pesawat tempur Jepang selama Perang Dunia II.

Suzuki, rekan Miyazaki sekaligus produser Ghibli, mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan “keputusan bersama.”

Fondasi yang dibangun Ghibli selama tiga dekade lebih masih kokoh. Miyazaki dan Takahata boleh saja tak lagi memproduksi karya, namun tongkat estafet telah siap untuk diteruskan.

Nama-nama sineas dan animator seperti Hiroyuki Morita (The Cat Returns, 2002), Yoshifumi Kondo (Whisper of the Heart, 1995), hingga Mamoru Hosoda (Mirai, 2018) merupakan contoh jelasnya. Mereka digadang-gadang sebagai penerus Ghibli setelah sosok Miyazaki dan Takahata pergi.

Dari sisi artistik dan penceritaan, Ghibli di tangan sineas yang baru diprediksi tidak akan banyak perubahan signifikan. Narasi tentang keluarga, cinta, semesta anak-anak, hingga dunia realisme-magis masih menjadi pilar sekaligus inti film Ghibli di masa mendatang. Kemungkinan untuk menjajaki penggunaan efek CGI juga terbuka lebar.

Rencana boleh saja disusun. Namun, sebuah pengumuman kembali mengubah dinamika di tubuh Ghibli: Miyazaki kembali memundurkan jadwal pensiunnya sampai 2020, usai ia merampungkan karya barunya bertajuk How Do You Live?. Rupanya, Miyazaki belum bisa move on.

“Ya, aku percaya bahwa anak-anak adalah pewaris memori sejarah dari generasi sebelumnya. Hanya saja, ketika mereka tumbuh semakin tua, ingatannya semakin lemah. Aku merasa perlu membuat film yang bisa menampilkan hal itu,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan Guardian.

“Jika aku bisa melakukannya, aku akan mati bahagia.”

Editor: Windu Jusuf