tirto.id - Pada 1954, di usia yang ke-30, penyair Sitor Situmorang mendaftarkan dirinya kembali sebagai anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Saat itu krisis kesusastraan merupakan tema mencolok dalam wacana intelektual Indonesia dan mendorong munculnya tiga tema besar dalam polemik para cendekiawan.

Pertama, perdebatan mengenai asal-usul krisis sastra yang dianggap terjadi karena revolusi yang gagal. Kedua, keyakinan bahwa krisis itu diperparah oleh “pengaruh negatif” Barat. Ketiga, kaum intelektual telah terasing dari rakyat dan pikiran-pikiran mereka tidak relevan dengan keadaan di sekeliling mereka.

Sajak-sajak dan esai-esai Sitor di masa itu menjadi ekspresi pencarian arti modernitas sekaligus menunjukkan bahwa ia, sebagai seniman dan intelektual, menyadari tugasnya untuk menemukan arti modernitas tersebut dari merenungkan situasi sosiokultural rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sitor merenungkan kembali tugas seniman modern dalam masyarakat dan menemukan “idée nasional”—sesuatu yang dianggap Sukarno telah hilang dalam masyarakat Indonesia pada awal 1950-an—sebelum akhirnya menerjunkan diri dalam aktivitas politik.

Martina Heinschke dalam Angkatan 45: Literaturkonzeptionen im gesellschaftspolitischen Kontext (1993) menemukan bahwa pada 1953 Sitor menggambarkan kesenian sebagai agen utama yang dapat melahirkan rasa keterikatan antara anggota masyarakat karena mampu menyadarkan manusia akan kondisinya dan menawarkan makna yang dapat memberikan arah dan bentuk pada kehidupan. Tapi ia sepertinya merasa bahwa penyelesaian lain pun diperlukan, yaitu pembentukan gaya hidup baru yang dapat menjamin koherensi masyarakat secara lebih luas. Bagi Sitor, inilah tugas seniman dan intelektual.

Sitor kemudian menegaskan bahwa penyelesaian masalah kemajemukan budaya memang dicari dalam cakrawala nasional. Prasyaratnya: komitmen yang lebih mantap dari para seniman dan cendekiawan. Tuntutan itu ditandai Sitor dengan kata “pilihan” dan “menentukan sikap”. Harapannya ialah individu, berdasarkan pertimbangan yang matang dan tanggung jawab sosial, dapat menemukan orientasi bagi dirinya sekaligus memiliki arti bagi orang lain dan dapat membuka prospek masa depan.

Tampaknya, Sitor menemukan orientasi itu dalam PNI.

Sosialisme yang Menjunjung Kebebasan

Peristiwa kebudayaan tersebut disertai perubahan suasana politik. Menjelang Pemilu 1955 perdebatan politik semakin merambah masyarakat luas, tak sebatas di kalangan elite. Di samping itu, selama kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953–Juli 1955), paham-paham nasionalis kian menguat. Dalam hal politik luar negeri, Indonesia aktif terlibat dalam menyatukan negara-negara Asia-Afrika yang berpuncak di Konferensi Bandung pada April 1955.

Sitor menyadari, jika melibatkan diri dalam partai politik dan menganut paham nasionalis, dia telah kembali kepada sebagian dari pandangan terdahulu, tetapi sekaligus juga harus merevisinya. Otonomi mutlak sang seniman yang dibela Sitor sejak akhir 1940-an bertentangan dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan politik partai. Nasionalisme dan marhaenisme juga sebelumnya ia tolak sebagai wujud cara berpikir yang sinkretis. Lamanya revisi orientasi ini tidak diuraikan oleh Sitor secara terbuka.

Sitor mengembangkan gagasannya lebih lanjut bahwa konsep martabat manusia dan hak kebebasan individual harus dipisahkan dari segala jenis kepentingan borjuis. Sementara untuk menghadapi ketegangan politik pada 1950-an serta demi membuka perspektif masa depan, diperlukan satu sikap yang memadukan orientasi yang berlawanan dan mencapai, sebagaimana ditulis Sitor, "harmoni dari pada suatu collectivisme dan individualisme yang sehebat-hebatnya. Hal ini menuntut transformatie yang radikal dari pada kedirian kita sekarang sebagai intelektuil, bukan hanya kesudian, akan tetapi kesadaran akan perlunya pelepasan kebebasan-kebebasan ‘lama’ untuk tumbuhnya kebebasan-kebebasan baru."

Di sini Sitor membayangkan semacam sosialisme yang menjunjung tinggi kebebasan. Angan-angannya itu mirip dengan utopia yang sering ditemukan di negara pascakolonial: kemungkinan terwujudnya masyarakat modern dengan segala kemajuan teknologi dan pada saat bersamaan berhasil mempertahankan beberapa ciri masyarakat prakolonial. Jika ini tercapai, masyarakat akan sangat koheren secara sosial dan kultural.

Pemikiran utopis macam itu sudah ada dalam pidato-pidato Sukarno pada 1920-an, terutama Indonesia Menggugat, yang menyebut trikotomi sejarah. Sukarno menggambarkan kebangkitan bangsa-bangsa terjajah sebagai tonggak dalam perjalanan menuju dunia baru yang baik dan adil.

Sebagai generasi pemuda pada masa Revolusi, Sitor pun mengenal utopia yang sama. Proses dekolonisasi membuat ide ini mekar lagi di berbagai belahan dunia. Melalui gerakan non-aligned countries, konsep “Dunia Ketiga” mulai dibentuk pada pertengahan 1950-an. Meski demikian utopia Sitor tetap mencerminkan pengalaman dan perjalanannya sebagai seniman modern.

Pada 1949, dalam esainya, Sitor membayangkan humanisme yang menyatukan individualisme ala Chairil dan cita-cita persaudaraan. Kini, Sitor menilai utopia sosialisme yang mandiri itu bukan sekadar antitesis kolonialisme, tapi juga jawaban atas ketegangan dan masalah yang ditimbulkan oleh modernitas. Komitmennya pada cita kolektif bukan negasi individualisme, tetapi lahir sebagai penegasan individu yang matang budaya dan memiliki tanggung jawab sosial.

Heinschke mengungkapkan bahwa cita kolektif belum diberi bentuk yang jelas dalam esai Sitor saat itu. Ia sekadar melontarkan pikiran agar posisi kaum intelektual direnungkan ulang dan kerumitan situasi budaya diakui serta diterima sebagai tantangan. Kritiknya terutama diarahkan kepada para intelektual Partai Sosialis Indonesia (PSI) di majalah Konfrontasi yang dikecam berpikiran terlalu optimis sehingga problematika budaya dihadapi dengan sikap “administrator” yang steril. Bagi Sitor, mereka menutup mata terhadap kebingungan dan perpecahan dalam masyarakat Indonesia serta terlalu mengandalkan potensi kaum elite.

Dalam esai-esainya dari pertengahan 1950-an, Sitor mengharapkan keberadaan manusia yang lebih peka terhadap unsur sosial dan situasi budaya Indonesia yang sangat heterogen. Saat itu muncullah dua istilah baru dalam esai Sitor, yakni kata “keindonesiaan” dan “kepribumian” sebagai pencirian karya seni. Perubahan istilah ini menandakan bahwa kaitan antara seni dan gagasan eksistensial menjadi lebih longgar.

Tampaknya, pengertian baru tentang situasi budaya mengubah pengertian Sitor tentang tugas sastrawan. Sitor memang tidak melepaskan secara keseluruhan pemikiran eksistensialnya, tetapi peluasan pandangannya sangat jelas. Arah yang diberikan dalam esai-esai di peridode ini adalah “khas Indonesia”.

Istilah itu dibedakannya dari orientasi kedesaan, semangat kedaerahan, gaya eksotis, atau sikap kerakyatan. Penciptaan seni yang “khas Indonesia” diharapkan berkaitan dengan zamannya dan relevan bagi masyarakat. Menurut Sitor, seniman bebas memilih posisi di antara dua kutub: posisi Chairil yang bersikap “pribumi di daerah petualangannya” dan karya Pramoedya atau Affandi yang terbaik dan berciri “pribumi Indonesia”.

Marhaenisme sebagai Sarana Kompromi

Keselarasan antara individualisme dan cita-cita kolektif yang berkali-kali disebut dalam esai Sitor diuraikan secara lebih terperinci dalam tulisan Marhaenisme dan Kebudayaan Indonesia (1956). Ia menegaskan bahwa yang disajikannya adalah tafsiran pribadi tentang kaidah dasar marhaenisme. Bahan rujukannya adalah tulisan Sukarno pada 1930-an. Sitor menegaskan segi praksis marhaenisme yang secara sadar terbatas pada hal ihwal “yang dapat dan harus dilakukan manusia dalam jangka waktu hidupnya untuk kesejahteraannya”.

Sitor menggarisbawahi bahwa tujuan yang kolektif—kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat—tidak bertentangan dengan cita-cita perorangan karena marhaenisme “berpegang pada martabat individu dan kedaulatan pribadinya”. Sitor, sebagaimana juga dengan Sukarno, melihat ideologi marhaenisme sebagai sarana yang dapat mendukung kompromi di antara kelompok-kelompok yang berlawanan—suatu wahana kerja sama antara kaum nasionalis, marxis, dan agama. Persatuan yang dianjurkan oleh Sukarno pada 1920-an mendapat aktualitas baru karena lanskap politik berubah setelah pemilihan umum pertama dan PKI menjadi faktor politik yang semakin menonjol.

Dalam uraiannya Sitor menyebut marhaenisme sebagai “rumusan iklim pemikiran Indonesia”. Tanpa merasa enggan, gagasan tradisional dan modern disatukan. Landasan pemikiran Indonesia ditelusuri dalam demokrasi desa prafeodal dengan persaudaraan, gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat sebagai kaidah utamanya.

Prinsip terpenting yang berasal dari dunia Barat modern adalah pengakuan akan peran individu serta hak dan kebebasan. Rumusannya menyiratkan prinsip Sartre: “Marhaenisme adalah suatu Humanisme”. Karena penindasan feodal belum terhapus seluruhnya, dukungan harga diri dan sokongan inisiatif perorangan dinilainya sebagai tugas politik kebudayaan dan sosial yang tidak boleh ditunda. Tujuannya bukan individualisme tanpa batas, melainkan satu perimbangan dengan cita-cita kolektivitas. Harapannya, masyarakat sosialis bisa diwujudkan dengan jalan damai.

Sitor membicarakan pandangan marhaenisme mengenai manusia dengan lebih terperinci. Ia menegaskan kebebasan dan daya kreatif manusia serta kebebasan manusia untuk melakukan pilihan dan mengikat diri. Daya determinatif sejarah disebutnya, tetapi tidak digambarkan sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan. Menurut Sitor, sejarah menunjukkan kemajuan. Setiap individu terpanggil untuk menentukan tempat dan tugasnya sesuai dengan “tendens” atau “semangat zaman”. Singkatnya, pengetahuan tentang semangat zaman merupakan dasar untuk mencapai keselarasan antara kebebasan individual dan tanggung jawab sosial.

Di bidang budaya, dalam arti sempit, Sitor menolak campur tangan instansi-instansi pemerintah. Bentuk-bentuk budaya, baik kedaerahan maupun nasional, hendaklah berkembang secara bebas dan berdampingan. Pemerintah ditugaskan menciptakan sarana yang dapat menopang inisiatif budaya yang terdapat dalam lingkungan tradisional di pedesaan dan di kota-kota, misalnya dengan pendirian pusat pertemuan, balai-balai budaya, dan teater.

Selain itu, Sitor mengimbau tindakan negara untuk membendung pengaruh budaya pop asing. Terlebih, pada tahun-tahun selanjutnya, ia menentang dengan tajam dominansi film asing. Sitor berpendapat bahwa hal itu merusak budaya hiburan tradisional—satu dominasi yang tidak didasarkan kualitas, melainkan disebabkan hanya karena kesenjangan ekonomi. Karena itu ia menuntut peluasan sensor film, pengurangan impor film, dan penggantiannya dengan produksi film pribumi yang berhaluan budaya.

Demikianlah Sitor menganggap marhaenisme sebagai filsafat pragmatis, “philosophy of action”. Ia tidak menghubungkan marhaenisme dengan tuntutan-tuntutan filosofis. Sebab tujuan penerbitan Marhaenisme dan Kebudayaan adalah menjawab krisis sistem parlementer yang tengah menjadi pokok diskusi publik. Pemilihan Umum 1955 tidak menghasilkan stabilitas yang diharapkan dan, sebaliknya, konflik elite telah merambat sampai golongan kaum bawah. Dalam suasana ketidakpastian ini, berbagai pihak melontarkan ide pembaruan sistem pemerintahan yang radikal.

Sitor menyinggung situasi itu dalam pengantarnya dan menyarankan marhaenisme sebagai “platform baru bagi pemikiran politik, ekonomi, dan kebudayaan” dan alternatif terhadap gagasan serta lembaga politik yang ada. Di satu sisi, Sitor secara terang-terangan berpihak pada Sukarno. Namun di sisi lain, ia juga berpihak pada beberapa mantan tokoh Revolusi yang mendesak adanya perubahan. Hal itu dengan jelas diperlihatkan dalam pengantar Marhaenisme dan Kebudayan Indonesia yang ditulis tokoh non-partai Chaerul Saleh yang kemudian bertindak sebagai juru bicara satu gerakan dengan nama harum: Angkatan 45. Kelompok ini mendukung usul Sukarno mengenai perubahan sistem politik.

Sitor menyadari bahwa pemikiran Marhaenisme di PNI tidak didiskusikan secara jelas. Karena itu Sitor meletakkan rancangan masyarakat marhaenis modern yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari pemikiran Sukarno. Sampai disini Marhaenisme dan Kebudayaan Indonesia telah mengantarkan Sitor menjadi sosok pemikir politik kebudayaan yang penting di PNI.

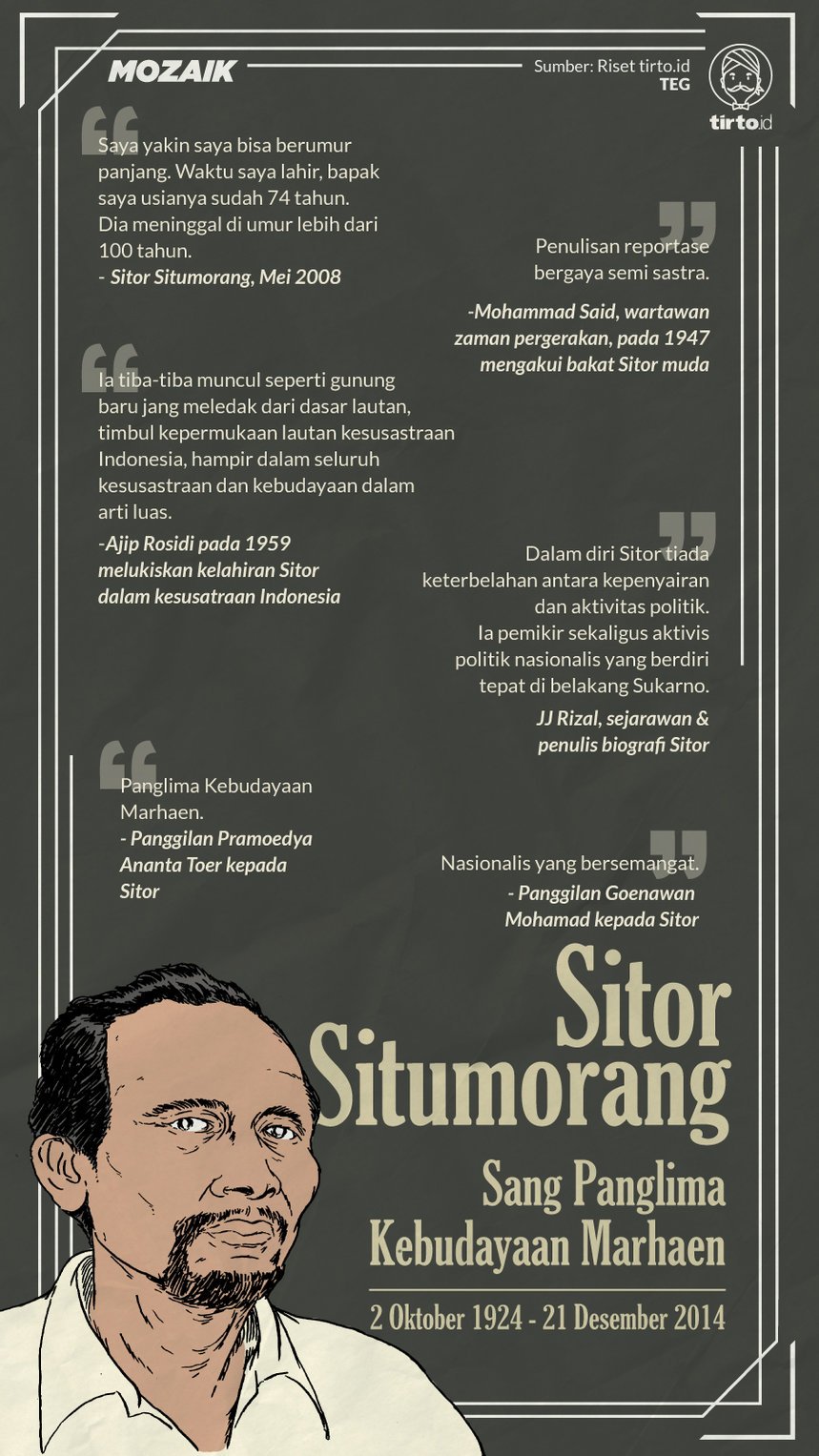

Banyak orang menganggap konsepsi Sitor tentang politik kebudayaan Indonesia merupakan terjemahan yang paling dekat dengan pemikiran Sukarno terutama pemikiran marhaenisme. Sitor ditempatkan sebagai seniman nasionalis yang mempelajari ajaran fundamental Sukarno dan membahasakannya dalam tradisi filsafat kebudayaan. Sitor, yang meninggal pada 21 Desember 2014, tepat hari ini 6 tahun lalu, dianggap bukan saja telah memulai percakapan ide-ide besar kebudayaan yang tidak lengkap dalam pidato-pidato Sukarno, tapi juga keresahan Sukarno atas PNI. Sebab itu kemudian Pramoedya Ananta Roer menyebut, “Mas Sitor Situmorang Panglima Kebudayan Marhaen”.

==========

Artikel ini disarikan dari bab 3 buku Sitor Situmorang: Biografi Pendek 1924-2014.

JJ Rizal adalah sejarawan dan Direktur Penerbit Komunitas Bambu. Pada 1998 ia menyelesaikan skripsi tentang biografi politik Sitor Situmorang di Jurusan Ilmu Sejarah FSUI.

Editor: Ivan Aulia Ahsan